王集油田低阻油层成因分析

2012-01-12申辉林李铁柱王胜强冯培亮

田 新,申辉林,李铁柱,王胜强,冯培亮

(1.中国石油大学 地球资源与信息学院,山东青岛 266555;2.长城钻探测井公司,辽宁盘锦 124010;3.中国石化胜利油田测井公司,山东东营 257096)

0 前言

低阻油层一直是测井解释评价中的难点,很多学者总结了一些解释经验和低阻成因,但由于低阻油层成因复杂,不同的油田解释方法和低阻成因也有差别[1~15]。针对王集油田低阻油层解释符合率偏低的状况,有必要对王集油田低阻油层成因进行深入分析和研究,准确识别低阻油层对于提高油田的产量具有重要的意义。作者在本文中,主要对低阻油层的机理进行了概括,分析了王集油田的低阻油层成因,并确定了王集油田低阻油层解释方法。

1 低阻油层机理概述

作者从导电因素着手,总结低阻成因,主要为水的体积和矿化度的变化,水依附的导电通道的变化,以及其它方式的导电导致的油层低阻。

1.1 水的体积及其矿化度的变化

(1)水的绝对体积大(高含束缚水)。受沉积环境和沉积旋回的控制,岩石细粒成份增多和粘土矿物充填与富集,泥质含量高,导致了地层微孔隙发育,束缚水含量较高,即水的绝对体积较大。在水的体积和高矿化度地层水的综合作用下,造成电阻率极低。此类低阻层,综合表现为岩性细、泥质含量高。

(2)水的相对体积大(常规测井的探测范围内)。由于存在裂缝、低孔低渗储层或泥浆侵入时间过长,导致泥浆滤液侵入较深,把井眼周围的油气驱赶掉。与油相比,水的相对体积增大,因此从测井响应特征上为低阻,不能与水层区分开。

(3)高矿化度。水的高矿化度是导致低阻的一个重要原因,主要有两种表现形式:①单纯的地质成因导致水的高矿化度,如断层的封闭环境,造成存在高矿化度地层水;②咸水泥浆侵入。

1.2 水依附的导电通道的变化

一方面,部份岩石由于其表面的强吸水性,表现为强亲水的特点,从而容易形成发达的导电网络,进而造成低阻;另一方面由于裂缝的存在,也容易使水依附的导电通道畅通,导致低阻。

1.3 其它方式的导电

其它方式的导电主要为粘土矿物的附加导电和岩石骨架导电(如黄铁矿)。

作者从以上导电机理出发,总结了导致油层低阻的主要因素。在油田实际的科研和生产中,低阻的成因可能不是十分明确,可能在某一具体油藏中,以上几种典型的情况同时存在,多种因素影响共同导致低阻。对这类油气层,应研究主要的因素进行评价。

2 王集油田低阻油层成因分析

2.1 地质概况

目前王集油田测井解释的难点,在于低阻油层与高阻水层并存。王集油田位于泌阳凹陷东北部侯庄和北部王集近源三角洲沉积分布范围内,储集层以三角洲水下分流河道砂沉积和河口坝沉积为主,砂岩比较发育。根据泌阳凹陷北部斜坡带储层沉积特点,该区核桃园组划分为核一段、核二段和核三段,核三段又被划分为八个油组。王集油田东部的油层,主要分布在核三段Ⅱ~Ⅲ油组,西部油层主要分布在核三段Ⅳ~Ⅵ油组。

2.2 王集油田低阻成因

对泌阳凹陷王集油田低阻油层进行了成因研究,概括如下:①相控低阻:在低能环境条件下,岩石中颗粒细成份含量高,导致束缚水含量高,形成低阻;②复杂水系低阻:低矿化度高阻淡水层、高束缚水低阻油层共存同一剖面上。黏土附加导电等其它成因,不是导致低阻的主要原因。

2.2.1 相控低阻

王集地区低阻油层主要富存于沉积能量较低,岩石颗粒较细的碎屑岩中。当地层岩性变细时,泥质、细粉砂含量增加,使岩石比表面增大,束缚水含量大大增加,增强了岩石的导电能力,从而导致油层的电阻率下降。颗粒细、原生孔隙小,使孔隙中的水难于在其中流动,也就不利于碳酸盐岩的溶解。这些未被完全溶解的碳酸盐胶结物,致使表面本来比较光滑的石英、长石等矿物的表面变得粗糙不平,使其比表面增大,微孔隙增多。同时它还能吸附更多的粘土矿物,使孔隙进一步微孔隙化,导致岩石的束缚水含量增加,含油饱和度下降,电阻率降低。这些低阻油层分布区域主要的沉积微相为河口坝侧缘、远砂坝及前缘席状砂,王集地区低阻油层分布与沉积微相的分布有较好的相关关系。

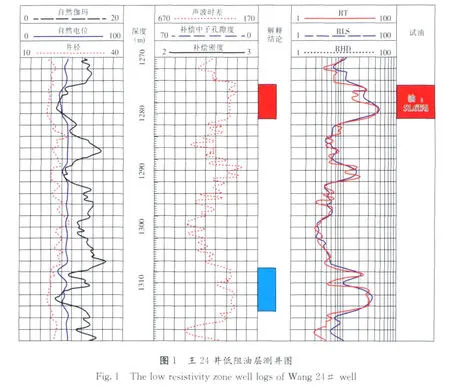

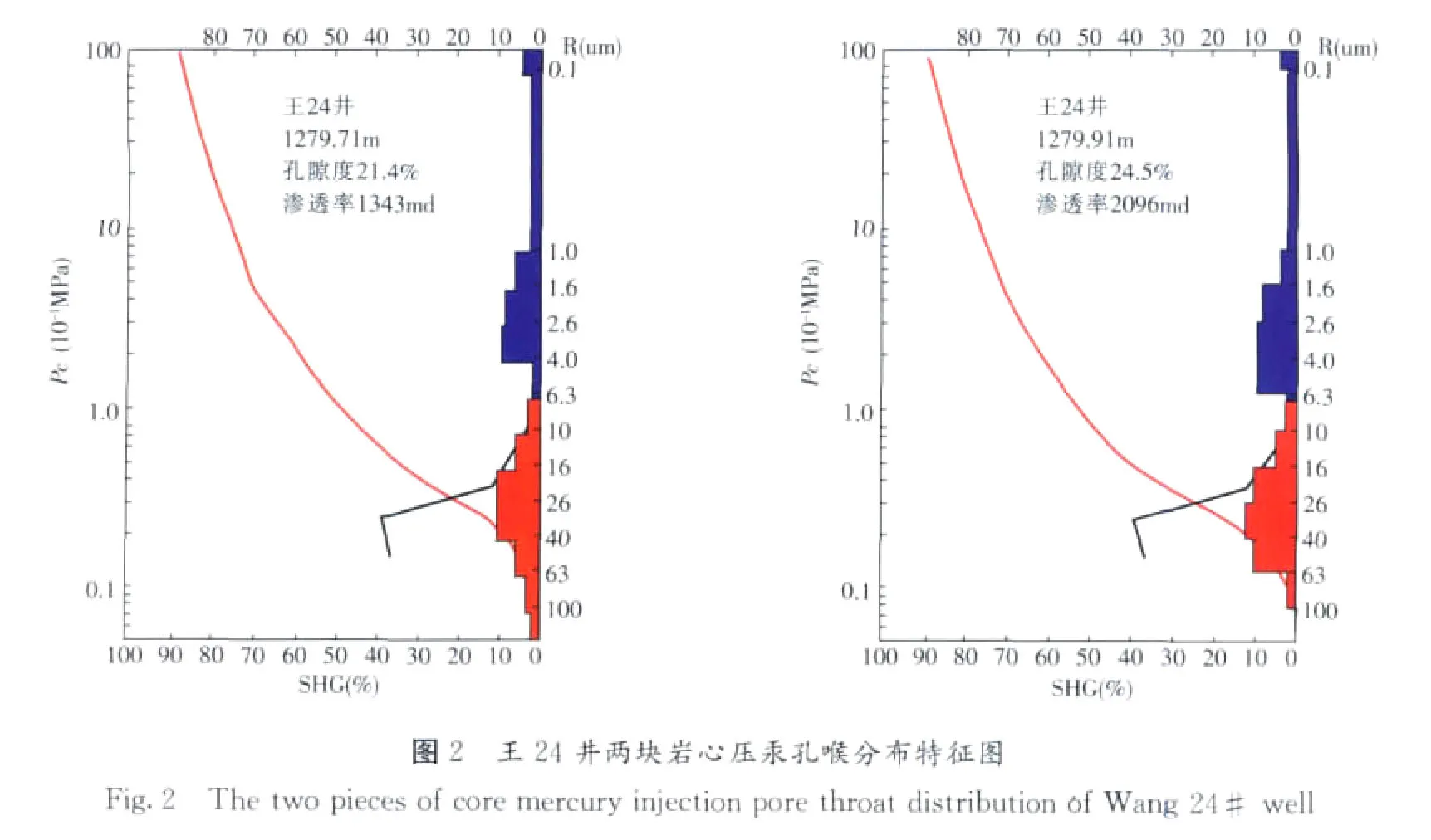

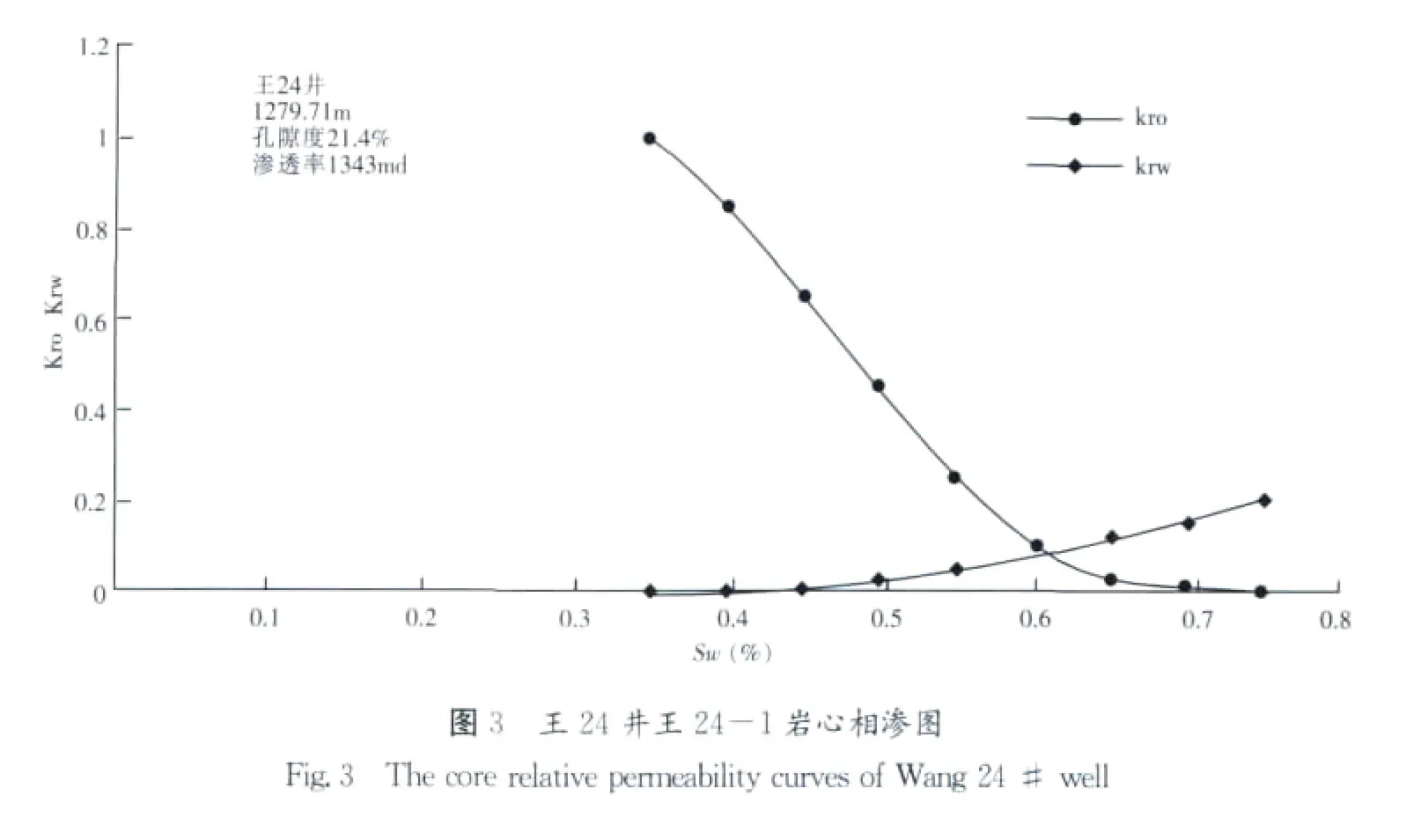

如王24井1 275m~1 281m井段,沉积微相为远砂坝,试油51.6t/d,电阻率为20Ω·m~45Ω·m;而1 308m~1 315m为水层,电阻率为21Ω·m~30Ω·m;电阻率增大倍数仅1.5倍,为低阻油层(见下页图1)。通过压汞、相渗和岩心电镜资料(见下页图2及后面图3、图4)可知:①孔喉的分选性不好,孔喉呈明显的双峰特征;②两相共交点低,岩石为亲水性;③原生高岭石充填于大颗粒其间,大孔隙分割成发育微孔隙网络;④形成微孔隙与渗流孔隙二种孔隙系统同时并存,并具有以微孔隙为主的特殊孔隙结构特点。这些特点使孔隙中束缚水含量增大,同时微孔喉发育,在某种程度上也组成以束缚水为主要成份的导电网络,进而增加了导电性,降低了储层的电阻率。

2.2.2 复杂水系低阻

岩石导电主要是岩石孔隙中含有不同矿化度的水,储层中水的变化对储层电阻率有很大影响。由于该区埋藏较深,地层水矿化度较高,在高束缚水饱和度和相对高矿化度作用下,在浊积物的边部形成低阻油层。由于多期次水的侵入、运移,造成同一剖面地层水矿化度变化较大,油层由于封闭的环境,地层水为成藏时的原生水,矿化度比较高。而由于水层遭受了破坏,为淡水层,淡水层显示为相对高阻特征。在淡水高阻水层的背景下,高矿化度油层则呈现低阻特征。

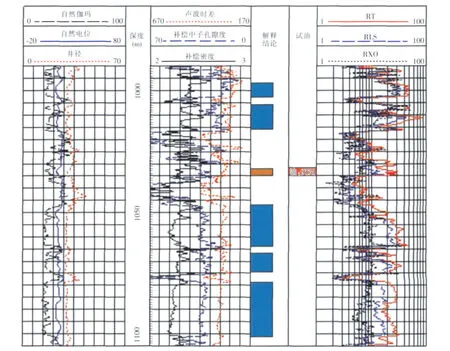

例如,王4井H3Ⅰ5层电阻率为24Ω·m,层厚为2.6m,日产油2.76t,水0.31m3。而王4井的H3Ⅱ32小层与H3Ⅱ12小层深度相差33m,试油结论为纯水层,电阻率为75Ω·m,地层水矿化度较低,总矿化度为1 370ppm。根据地层水分析,该水属于非地层水,是后期地表水由于重力渗入而致。因此,王4井H3Ⅱ油组中油、水对比关系发生变化,形成高阻水层和低阻油层。E王12井淡水层电阻率为低阻油层的1.5倍左右,二层的孔隙度大小相当,假设油层的含水饱和度约为40%,从测井资料(见后面图5)以及试油分析,由阿尔奇公式经粗略计算可得,油层的束缚水矿化度约为邻近水层的四倍左右。

综合上述,分析各种影响因素可知,造成王集油层电阻率降低的主要原因为岩性和地层水二方面,可归结为由于水的体积和矿化度的变化,导致了低阻。一方面,储层微孔隙和毛细管孔隙发育,束缚水含量较高,造成储层电阻率降低;另一方面,储层中高矿化度地层水的存在,导致储层电阻率较低。

3 环境测井相模式

经过对王集油田低阻油层的研究,该区块特殊的沉积微相类型和较高的地层水矿化度封闭环境,是油气主要赋存的环境。通过试油资料,作者总结出王集地区二种环境对应的测井相模式:①较厚泥岩中的薄层(远砂坝、泥包砂),表现为油层厚度较薄,自然伽玛齿化现象明显,突出其沉积水动力条件频繁变化,导致泥质含量增加,岩性较细,束缚水含量增加,因此其电阻率较低;②由于大自然电位异常或侧向电阻率增阻侵入,都反映了较高的地层水矿化度。在大自然电位异常或水层侧向电阻率增阻侵入背景下,油层电阻率随含油性变好而增大。

4 应用效果

作者根据王集油田低阻油层成因的分析情况,进行聚类,应用测井相的方法,确定研究区块的流体识别库,建立了研究区块流体判别函数。对于待识别储层,应用测井相的方法可进行自动识别:①若被判为低阻油层,需运用低阻的环境测井相模式对识别结果进行约束;②若被判为相控低阻油层且后验概率小于60%,须兼顾岩性判别结果和泥质含量计算结果,满足VSH≥20%且岩性为砂岩或细砂岩,自然伽玛曲线出现齿化现象且厚度较薄,此时认为流体识别结果可靠;③若被判为复杂水系低阻油层,如果该层自然电位异常幅度较大,邻近水层侧向电阻率增阻侵入,并且电阻率值大于该层段标准水层电阻率值,可以认定流体识别结果可信。作者运用此方法对王集油田进行老井复查,新发现了十口井19层油层,其中有八口井15层位于三角洲前缘远砂坝及前三角洲沉积亚相带区域,应用效果显著。

5 结论

作者在本文提出了相控低阻油层的概念,为低阻油层成因及评价提供了新的思路和方法。

(1)王集油田沉积相控低阻油层,辫状河三角洲前缘水下远砂坝薄层是低阻油气层赋存的主要形式;北部斜坡带封闭环境控制含油性,油气的聚集和地层水矿化度密切关联,高矿化度区域油气保存完整;在淡水背景下,油气层多为油水同层。

图5 E王12井低阻油层测井响应图Fig.5 The low resistivity zone well logs of E Wang 24#well

(2)制定出王集油田低阻油层的解释评价标准,并将低阻油层的环境测井相模式应用于测井解释之中,为提高低阻油气层的解释符合率奠定了坚实的基础。

(3)将地质与测井相有效地结合,有利于发现低阻油气层。在对进行老井复查时,需认真分析研究区域的沉积环境,通过纵向上的地层对比和录井等相关资料的分析,确定出有利层段,并对有效区域进行预测和评价。

[1] 洪有密.测井原理与综合解释[M].东营:中国石油大学出版社,1993.

[2] 赵德勇、郑求根、何思钦.双河油田低阻油层成因研究[J].河南石油,1997(1):14.

[3] 曾文冲.低电阻率油气层的类型成因及评价方法(上)[J],地球物理测井.1991,15(1):6.

[4] 曾文冲.低电阻率油气层的类型成因及评价方法(下)[J],地球物理测井.1991,15(3):149.

[5] 张小莉,王恺.王集油田相对低电阻率油层成因及识别[J].石油勘探与开发,2004(5):60.

[6] 钟祖兰,郭于津.低阻油层测井解释方法研究[J].国外测井技术,1996,11(1):77.

[7] 施东,张春生,郭甲世.灰色综合评判法在低阻油气层中的应用[J].地球物理学进展,1998,13(1):73.

[8] 冯增昭,王英华,刘涣杰,等.中国沉积学[M].北京:石油工业出版社,1994.

[9] 姜在兴.沉积学[M].北京:石油工业出版社,1999.

[10]毛志强.非均质储层夹层控油作用初论[J].中国地质大学学报,2003,28(2):196.

[11]刁刚田,杨元亮,宋文芳,等.低电阻率油层测井识别技术[J].特种油气藏,2003,10(2):53.

[12]赵跃华.王集油田储集层孔隙结构特征及微观非均质研究[J].石油勘探与开发1991,19(4):97.

[13]孙建孟,陈刚花,杨玉征.低电阻率油气层评价方法[J].石油大学学报,1998,19(3):83.

[14]周荣安,雷广才,李彩云.低电阻率油层解释方法[J].测井技术,2000,26(3):201.

[15]谢然红.低电阻率油气层测井解释方法[J].测井技术,2001,25(3):199.