东濮凹陷超压形成机制及对油气富集的影响

2012-01-09刘家铎李中超魏立新刘伟伟王文之

孙 利,刘家铎,王 峻,李中超,,魏立新,刘伟伟,王文之

(1.成都理工大学沉积地质研究院,四川 成都 610500;2.中原油田分公司勘探开发科学研究院,河南 濮阳 457001)

通过多年的勘探开发实践,目前在国内外许多沉积盆地中发现了具有超压特征的油气田。据统计,在全世界范围内具有异常压力特征的沉积凹陷(或盆地)约有180多个,其中与石油和天然气分布有密切关系的约160多个[1-4];在全球已开发的油气田中,具有超压特征的约占30%[5]。超压与沉积凹陷(或盆地)中石油和天然气的分布、富集有极其重要的联系;超压的存在对盆地中油气的富集成藏有着极其重要的影响,沉积气盆地的压力系统研究在油气勘探中显得尤为重要[6]。在我国的许多沉积盆地也发现了大量与超压有关的油气圈闭[7],异常高压现象越来越引起我国石油科研人员的重视。研究沉积盆地中异常高压形成机制及其与油气富集的关系,将是未来油气勘探领域的一个非常值得关注的课题。

1 地质概况

东濮凹陷地理位置处于河南省濮阳市境内,是一个以下第三系内陆盐湖沉积为主的断陷盆地,构造上属于临清凹陷的一部分。南面为封丘凸起,东邻鲁西隆起,西接内黄隆起,受两个隆起所夹持,形成南北方向长,东西方向略窄的特征,构造面积为5300km2(图1)。该凹陷发育在中生界基底之上,以新生界为主要盖层的中新生界断陷型凹陷,构造格局上呈现两洼一隆一斜坡的特征,其中沙河街组是该区最重要的沉积地层,油气资源主要蕴藏于该层段。

图1 东濮凹陷构造位置图

东濮凹陷现今的构造格局及沉积特征,主要受各个时期的古构造运动和古气候变迁的共同影响和作用。从沉积演化方面分析,下第三系从沙四段到明化镇组发育两个大的沉积旋回:第一沉积旋回为沙四段到沙二段下亚段,第二沉积旋回为沙二段上亚段到东营组。可以进一步划分为6个阶段,即盆地雏形阶段(沙四段)、强烈运动阶段(沙三段)、萎缩阶段(沙二段)、稳定下沉阶段(沙一段)、收缩期(东营组)及消亡-坳陷期(明化镇)[8]。

2 超压分布特征

2.1 纵向分布特征

无论在纵向还是在平面上,东濮凹陷超压的分布均局限在部分区域和深度。纵向上,通过对东濮凹陷沙河街组钻井过程中取得的实际测量资料分析,认为原始地层压力在纵向上显示出较为明显变化趋势。可分为三个带:即正常压力特征(主要在在2100m以上的地层中)、正常压力层向超压层过渡或共存的特征(主要在2100~3200m之间的地层中),以及异常高压特征(地层深度大于3200m 时)(图2)。从地层方面分析,异常高压首先出现在沙三3段,并主要分布在南、北两端的洼陷构造鞍部,以及洼陷的东、西沉降中心区,如八公桥—文47井(沙四、沙三4)地区,文留有田东部(文210~文201)地区等。

图2 东濮凹陷实测原始地层压力

2.2 平面分布特征

压力的平面分布特征与沉降中心,构造格局有着密切的对应关系。在沙四-沙三4早期,盆地处于雏形阶段,构造上呈单断箕状。此时盆地东部的前梨园洼陷,既是凹陷的沉降也是沉积中心,异常高压区也主要集中分布在这个区域。沙三3-沙三2期,为湖盆的强烈运动阶段(强烈裂陷期),盆地的沉降和沉积中心向凹陷向西部移动,该时期全区压力普遍较高。在沙三1-沙二2阶段,构造上呈现“两洼一隆一带”的特征,压力分布也表现为与其相似的特点,具有两高一低的特点,即盆地的东部和西部洼陷区是高压的主要分布区域,而正常压力区主要集中分布在西部的断阶带[9](图3)。

3 超压形成机制

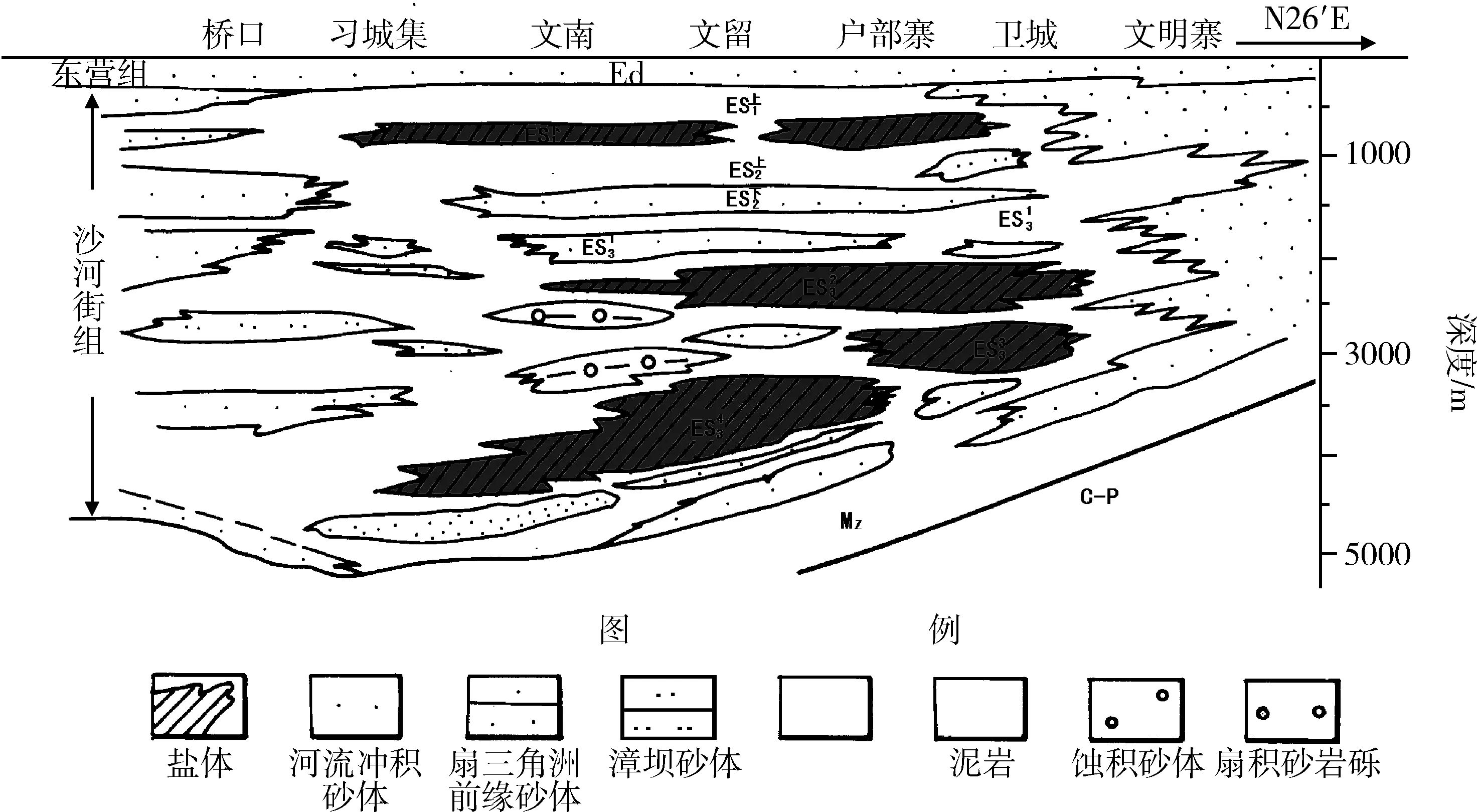

3.1 膏盐岩的盖层作用

东濮凹陷的沙一段、沙三段沉积了多套厚的膏盐岩,平面上广泛分布、相互重合叠置;纵向上,与周围的砂岩、泥岩间互沉积,形成优良的封盖层(图4)。当垂向上的封盖遇到良好的横向封隔条件时,就能形成封闭的地质体。而这种封闭的地质体是形成异常高压的先决条件,也是已形成的异常高压系统能够得到保存所必需的。

图3 东濮凹陷沙三3压力系数分布图

膏盐岩的沉积对超压的保存具有非常重要意义。由于构造运动(挤压或拉张作用)常常使封闭层产生裂缝与断层,致使处于超压背景下的地层压力发生散逸。地层中膏盐层在温度压力增大时,将拥有很好的可蠕动性和可塑性(在地下500m深度时,膏盐岩出现软化;当深度达到3000m时,已具有较好的蠕动性)。开启的裂缝与断层被膏盐岩充填,从而对异常高压起到保护作用。

3.2 膏盐层脱水作用使相邻泥岩层形成异常高压

石膏在100℃~200℃条件下,将失去结晶格架中部分或全部结晶水转变为硬石膏。在这个过程中,每升石膏脱水将释放出0.486L的自由水。如此巨大的水量,将进入周围的围岩孔隙中,会大大增加孔隙流体中地层的压力。博歇特认为,在地层中石膏脱水的埋深需在2000m以下。东濮凹陷膏盐岩层均发育在该深度之下,并与泥岩互层沉积构成多套韵律层,石膏转变成硬石膏释放出大量自由水将进入周围的泥岩中,使泥岩的孔隙压力增高。同时,由于此过程中释放的水较周围的地层水具有高矿化度,阻碍了泥岩层中孔隙水的压实排出。在这种逆渗透作用下,地层中就会形成欠压实带,进而更加有利于异常高压形成。

3.3 流体热增压作用

地层中的流体(主要是水)随温度的升高而体积增大,地温升高,即油气水具有热增容效应。水热增压作用的产生,需要一封闭的基本地层条件。在封闭地层系统中,流体往往排泄不畅,随着埋深和温度的增加,地层孔隙水的体积不断增大,岩石的孔隙体积减小,孔隙流体压力随之增加,因此,产生了增压作用[10]。在东濮凹陷,钻井揭示地温梯度约为3.1℃/100m~3.5℃/100m,含水饱和度较高,一般在34%~52%。例如,濮深7井5613.22m处实测井温高达192.8℃,引起地下水体膨胀超过10%,从而导致地层内压力增加。

3.4 巨厚盐岩层的重力作用

东濮凹陷为含盐盆地,在给盆地内部沉积了多套厚的岩盐层。这些分布广泛的巨厚的盐岩层,在自身重量的作用下,对其相邻的下部沉积的地层产生巨大的压力,这样就会在下部地层中形成异常高压。同时,毛细管作用也是不可忽视的,这种作用存在于巨厚的盐岩地层内部,使盐岩层产生极大的突破压力,这样就会盐岩发育的地层内部产生超压[11]。

3.5 构造演化和断层的封闭作用

稳定的构造演化条件及封闭的断层对超压形成以及保存是非常有利的。就局部构造而言,具有良好封闭性的断层,将对压力起到很好地封闭作用,因此在超压带形成过程中起到非常重要的作用;而对整个凹陷,当盆地长时期处于下降阶段,基本无构造运动,断裂欠发育,则非常有利于异常压力的保存。例如,在前梨园洼陷,在兰聊断层控制下,整个构造形态呈箕状,洼陷中部发育的断层在沙三2期之后基本停止活动,整个洼陷处于稳定快速沉积补偿状态。这种稳定的沉积环境,对洼陷内超压的形成和保存起到了非常积极的作用。

3.6 烃类生成作用

地层内烃类生成作用也是产生超压的一个重要因素。在适宜的地层温度条件下,有机质在热演化作用下生成烃类,当地层封闭条件良好烃类无法及时排出时,起岩石中孔隙流体体积的就会大量增加,促使地层压力增大,造成凹陷超压的形成。

3.7 蒙脱石等转化产生的增压作用

Powers(1967)、Burst (1969)指出,引起泥岩异常高压、导致烃类排出的另一个因素,是粘土成分中蒙脱石随地温升高、埋深增加而发生的脱水作用。蒙脱石矿物中含有4个水分子层。通过试验证明,当温度在85 ℃~104℃之间蒙脱石开始失水,当温度达到137℃时就会失去全部水分子转化为伊利石。有学者研究发现,在地层中从蒙脱石矿物中脱出的水分子密度变小(低于1.0g/cm3),同时体积膨胀,比容增大,在岩石中产生异常孔隙流体压力。在3000~3500m 以下的东濮凹陷深层,地层中环境封闭,流体流通不畅,由于地温较高,粘土矿物(主要为自生蒙脱石、高岭石及混层矿物等)极易发生脱水作用,进而促使地层中形成异常高压[12]。

图4 东濮凹陷北部盐相变示意图

4 超压对油气富集的影响分析

4.1 超压对油气藏的封堵作用

盖层的封闭机理,主要包括浓度封闭、压力封闭以及毛细管封闭作用等。当地下存在势能差异时,流体总是具有高势区向低势区运动的趋势。如果上覆盖层中有异常高压存在,则覆盖层下面储层中的流体就难以穿过该异常高压层(欠压实泥岩段)。这样具有异常高压的欠压实泥岩段,对呈水溶相和油溶相方式运移的烃类可以形成有效的封闭层,同时也就阻止游离相的烃类的运动。因此,与毛细管封闭作用相比较,压力封闭作用更为有效。东濮凹陷沙河街组发育的多套膏盐层,与泥岩相互配合具有更好的封堵性,在地层中形成许多半封闭、封闭的流体压力系统,并造成盖层压力异常。此时,加之毛细管力共同作用下,就使下伏气体无法散逸,从而对油气藏起到非常好的封堵作用。多年的勘探开发实践证实,本区以石油为主的层段(主要为三1亚段以上),多为正常压力系统;而以油、气为主或溶解气含量较高(在气油比200m3/t以上)油层段(主要为沙三2、沙三3、沙三4亚段及以下),多表现出超压特征,并且分布区域比较广泛;这种油气纵向上差异分布影响着压力变化的,存在着成因联系。这是因为要形成油气藏,必须使油气的聚集量大于逸散量,即具备良好的保存条件(盖层、构造);同样,要想使压力不断积累并得到保存,最终高于区域静水压力成为异常高压带,良好的保存条件也是必不可少的。而该区主要聚集具有高的压缩系数,天然气及高含溶解气的石油的沙三2、沙三3、沙三4等亚段,适宜压力聚集、保存,最终形成超压[13-14],事实也是如此。

4.2 超压改善储层的孔渗性能

一般来说,地层越深砂岩孔隙度越低,即孔隙度与深度成反比关系,但地下的真实情况常常并非如此。这是因为,在超压封闭系统中,CO2在地层流体中的溶解度随压力增加而增大,进而就增强了对储层中长石和碳酸盐的溶蚀作用,改善储层的孔隙情况;封存箱体系中,因热膨胀作用致使地层压力增大,当压力达到一定程度时,岩石就会发生破裂产生微裂缝,从而改善储层的连通情况,增加超压系统内储集空间,提高储层孔渗性能。据取芯资料分析,东濮凹陷深层存在两个高孔隙带,一是在4100~4600m深度范围,约有20%~40%的砂岩表现为高孔隙特征;另一个在4600m以下深度,有10%~20%的砂岩表现为高孔隙特征。例如,卫355井在4380m处岩芯分析的砂岩孔隙度可达19%。

4.3 超压是流体运移的驱动力

研究表明,超压对油气的运移起着非常关键的作用,是形成盆地中“离心式”流体势场的关键动力。较稳定的沉降压实盆中,超压的发育区域往往与沉积中心重叠,即也集中在凹陷中心,纵向上主要存在于厚层泥岩中;高压泥岩在实过程中将向周围的砂岩传导压力,流体(水或烃)被排出,进入相邻的孔隙性岩层,在周围形成“离心式”流体势场[15-16]。东濮凹陷深层具备形成这种“离心式”流体势场的充分条件,在地层中异常高压的驱动下,油气运移到有利位置并聚集成藏,最终形成以生油凹陷为中心的油藏分布模式。

4.4 超压的幕式压裂和幕式成藏

在地下封闭系统内,随着烃类不断地生成并聚集,地层的孔隙流体压力也不断的增加。当岩石所受的压力超过其抗破裂强度时,就会产生许多微裂缝,烃类流体就会从裂缝排出。同样,当地层压力降低到一定程度时,微裂缝又会闭合,之后便开始酝酿下一个循环。这种含烃流体循环充注成藏过程,可导致幕式充注和成藏。

多年的勘探实践证实,东濮凹陷深层具备充分的幕式成藏的条件。凹陷的主生烃期在东营组沉积末期,在文留、卫城等多个构造单元都出现了多期成藏,这说明存在幕式成藏。结合盆地模拟结果,包裹体的形成与该盆地晚期生排烃事件有关,即晚期生排烃事件使东濮凹陷深部的高温液体顺着断裂或裂缝向上侵入。再次进入储集层后,由于压力、温度的迅速变化发生矿物沉淀而形成,这说明该盆地深层具有晚期成藏特征。

从压力系统的演化史分析可知,沙三段各亚段在东营运动前都是压力积蓄的过程,当东营运动的构造抬升时,使得封闭系统内的超压在短时间内急速相对增大,并最终造成破裂;同时,东营运动期断裂作用,也是造成超压系统破裂的关键因素。这一破裂过程对应于本区的主力烃源岩的主生烃期,具有良好的时间配置关系,这是本区最主要的油气成藏期。由于在封闭的压力系统中还存在次级的压力系统,压力积蓄也可以造成流体释放,而在系统内的一定范围内运移聚集。文东上部混源半封闭成藏动力学系统中的油气,主要还是依靠东营末期的超压系统的破裂,导致油气向上覆地层运移的。通过烃源岩热演化史研究认为,沙三3和沙三4烃源岩在沙三1期进入成熟,在沙一末及东营以后进入过成熟期,早期(沙二末~沙一期)成藏是系统内运移聚集的结果,后期(东营期末)成藏除了系统内部的运移外,还有更大规模的系统间的运移。后期成藏的油气来源主要有两个:一是晚期生成的,一是早期形成的原生油气藏的再运移。在后期成藏中,异常压力系统的破裂提供了通道和直接动力;在早期成藏中,封闭的异常压力系统限定或保证了油气成藏在各个封闭的成藏动力学系统中进行。

5 结论

1)在层段和平面上,东濮凹陷超压的分布均较局限。纵向上,下第三系原始地层压力纵向分带性明显;平面上,压力分布格局与构造格局、沉降中心有着密切的对应关系,呈现出了“两洼一隆一带的大格局。

2)膏盐层的发育、稳定的构造演化条件、封闭的断层等,对超压形成和保存具有积极作用,是异常高压形成和保存的有利条件;同时,水热增压、烃类生成、粘土矿物转化等,对超压产生也起着关键的作用。

3)超压是油气聚集成藏的基本要素之一。超压的存在对储层孔渗性能和高压系统内储层的连通性具有积极影响,同时对油气藏有着很好的盖层作用;超压对对油气运移、聚集具有重要的作用,是流体运移的直接动力。此外,超压还可导致东濮凹陷深层含烃流体的幕式充注和成藏。

[1] 郝芳,董伟良.沉积盆地超压系统演化、流体流动与成藏机理[J].地球科学进展,2001,16(1):79-85.

[2] 解习农,刘晓峰.超压盆地流体动力系统与油气运聚关系[J].矿物岩石地球化学通报,2000,19(2):103-108.

[3] 邵新军,许昀,吕中锋,等.地层流体压力预测方法的讨论[J].石油勘探与开发,2000,27(3):100-102.

[4] 刘斌,贝东.异常地层压力数学模型建立[J].天然气地球科学,1995,6(1):34-42.

[5] 查明,曲江秀,张卫海.异常高压与油气成藏机理[J].石油勘探与开发,2002,29(1):19-23.

[6] 马启富,陈斯忠,张启明,等.超压盆地与油气分布[M].北京:地质出版社,20001.

[7] 王志宏,柳广弟.廊固凹陷异常高压与油气成藏的关系[J].天然气工业,2008,28(6):66-73.

[8] 赵澄林,刘孟慧.东濮凹陷下第三系碎屑岩沉积体系与成岩作用[M].北京:石油工业出版社,1992.

[9] 焦大庆,王德仁,武晓玲.东濮凹陷天然气成藏及富集规律[J].石油与天然气地质,2006,27(6):794-803.

[10] 向才富,冯志强,吴河,等.松辽盆地异常压力系统及其形成原因探讨[J].地质学报,2006,80(11):1752-1759.

[11] 苏显烈,薛培华.试论盐湖盆地的盐岩沉积特征[J].石油勘探与开发,1990,17(4):8-13.

[12] 胡海燕.超压的成因及其对油气成藏的影响[J].天然气地球科学,2004,15(1):99-104.

[13] 张善文,张林晔,张守春,等.东营凹陷古近系异常高压的形成与岩性油藏的含油性研究[J].科学通报,2009,54(11):1570-1578.

[14] 陈中红,查明,曲江秀,等.沉积盆地超压体系油气成藏条件及机理[J].天然气地球科学,2003,14(2):97-102.

[15] 曹华,龚晶晶,汪贵锋,等.超压的成因及其与油气成藏的关系[J].天然气地质学,2006,17(3):422-425.

[16] 李会军,吴泰然,郝银全,等.异常压力对有机质的抑制作用及其石油地质意义[J].沉积学报,2004,22(4):737-742.