东亚区域主义治理的范式、效应与路径

2011-12-26厦门大学厦门361005

[厦门大学 厦门 361005]

东亚区域主义治理的范式、效应与路径

□夏 路[厦门大学 厦门 361005]

以国际政治学现实主义、自由主义、建构主义三类研究范式为视角,通过分析东亚区域治理中存在的纷争与和谐,探讨东亚区域治理前景中可能存在的累加纷争、累加和谐、纷争和谐抵补三类效应。针对当前东亚区域治理中呈现的抵补效应现实,认为促使东亚区域治理向和谐层面发展,应该从现实主义范式的大国治理、自由主义范式的制度治理、以及建构主义范式的规范治理三个途径共同推进。

东亚; 区域主义; 治理

“区域主义(regionalism)”即有着共同历史经历、地理区域上接近的一群国家或社会,被有组织的赋予法律上和制度上的外形,并按一些制定的游戏规则发展的互动方式[1]。区域主义治理是高度政治性的。由于“国际社会无政府主义的现实,不存在绝对的和谐状况”[2],因此区域政治中特别需要通过“治理”,即通过政策协调的谈判过程,将原本处于“纷争”状态的各个独立的个体或组织的行为变得“和谐”起来[3]。

东亚区域主义治理是一个纷争与和谐交织的、跌宕起伏的进程①。19世纪中后期,明治维新后的日本曾推动“亚细亚主义”、“东亚同盟”政策,但这种区域主义成为了日本推行军国主义扩张的工具和借口。20世纪60年代中后期,在APEC“超东亚区域主义”和ASEAN“次东亚区域主义”的推动和促进下,东亚区域主义开始了新的起步。1990年马来西亚总理马哈提出了“东亚经济集团”设想。1997年,东盟与中日韩的“10+3”机制的形成标志着东亚区域主义的真正构建。1999年东亚13 国共同签署的《东亚合作联合声明》、以及2005年首届东亚峰会的召开,标志着东亚区域主义的合作进入到了一个新的发展阶段。2009年日本首相鸠山由纪夫重申“东亚共同体”的构想,随后中国总理温家宝提出了东亚共同体原则作为补充。2010年1月中国—东盟自由贸易区正式启动。根据协议,韩国—东盟自由贸易区、日本—东盟自由贸易区将分别于2011年、2012年建成。随着三大自由贸易区的构建以及可能的经济融合与政治合作,东亚经济共同体已经提上历史日程,东亚区域主义治理再次受到国际社会的广泛关注。

一、纷争Vs和谐: 东亚区域主义治理中的范式之争

新的东亚区域主义治理已经起步,但是其间存在的纷争与和谐,使得该区域主义治理正处于发展的十字路口。如何认识这一历史进程?国际政治学中的 现实主义、自由主义、建构主义三大研究范式为东亚区域主义治理提供了有益的研究视角。

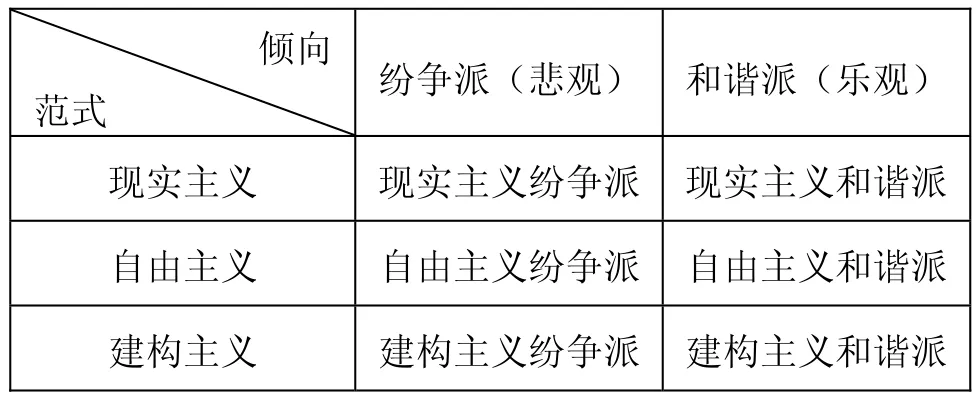

现实主义关注无政府状态产生的安全困境、以及区域主义中的大国因素;自由主义关注经济相互依赖、国际机制、民主政治进程在区域化中的作用;建构主义侧重区域主义中国家行为体社会化过程中形成的身份认同、战略文化、以及行为规范。三大研究范式基于相同的研究假设和逻辑起点,分别发展出“纷争”与“和谐”两种不同的研究倾向,演绎出了现实主义纷争派、现实主义和谐派、自由主义乐观派、自由主义纷争派、建构主义乐观派、建构主义纷争派六种范式类型。(见表1)

(一)现实主义范式与东亚区域主义治理

大部分现实主义者均属于纷争派,不看好东亚区域主义治理的发展。他们认为国际体系是一种无政府状态,国家常常表现出彼此畏惧、自助、权力最大化三种行为模式,这三个特点在东亚区域主义治理的发展进程中尤为明显。在现实主义纷争派看来,东亚区域主义治理最大的难题是:其一,中国的崛起及其带来的不确定性。纷争派担心中国的崛起会导致东亚力量的失衡,成为该地区的不稳定的因素,影响东亚区域化的发展。其二,中日矛盾以及东亚内部的各种潜在争端。地区安排制度化的程度深受成员国间权力关系的影响②。从历史上来看,东亚地区从来没有同时出现过两个强大的国家,因此中日的矛盾将在长时期内成为东亚合作的障碍。此外,东亚国家之间的领土领海争端等一系列棘手问题短时期内难以得到妥善解决。其三,美国在东亚的军力影响以及其对该地区一体化合作模棱两可的态度。冷战结束后,美国全球战略部署由“欧洲”向“亚洲”倾斜。美国的单边外交使其游离于东亚多边合作之外,非但难以扮演建设者角色,还很可能阻碍东亚区域主义治理。

表1 东亚区域主义的范式类型

对东亚区域主义治理持乐观态度的现实主义者,在认同国际体系无政府状态的前提下,把更多的注意力放到了权力分布等因素上。他们对东亚区域主义治理的信心来自于:第一,中国的发展实力与其定位目标有限。中国还属于发展中国家,在未来几十年内其总体实力增长与对外的张力比较有限[4]。“一些崛起的大国的目标是保守的、有限的,它更可能是寻求为维护或部分的修正现状,而非根本性的改变现状。”③第二,中日的矛盾并不一定影响东亚区域主义的合作进程。一体化研究表明,法德和好与一体化的进步是相互促进的,绝非简单的就是前者决定后者。第三,东亚区域中中美两极局势有利于该地区的稳定。冷战后东亚出现的两极格局可以并已经成为了减少地区误解、限制冲突、消除危机的内在机制。

(二)自由主义范式与东亚区域主义治理

自由主义乐观派笃信经济相互依赖的形成、国际制度的建立、以及国家民主化的推进将有利于消除国家间的隔阂、促进相互间和合作与发展[5]。他们对该地区的合作前景十分看好。首先,东亚经济结构有助于区域主义的合作。东亚的第一重经济结构是以日本、亚洲四小龙为中心,其他东亚国家为边缘的经济结构。第二重经济结构是以中国为次中心,东亚地区相对落后的经济实体(如朝鲜、蒙古和东南亚的一些国家)为边缘的经济结构。这种双重结构有利于稳定各中心与边缘行为方的互动,促进地区的合作。其次,东亚的地区性国际机制有助于区域主义的合作。冷战结束以来,东亚地区建立了如亚太经合组织、东盟地区论坛、东盟10+3 机制、东亚峰会等相当一批地区性国际机制,国际制度能增进地区间相互间的理解和信任。再次,东亚国家和地区的民主进程是促进和平与发展的动力。日本、韩国、台湾的民主化已趋成熟,东盟国家开始逐步强调政治民主化改革,中国也强调政治民主化进程[6]。共同的自由民主价值将成为稳定地区秩序的重要保障。

自由主义纷争派对经济相互依赖、国际机制、以及民主化等因素在促进合作中的作用持保守的态度,其忧虑在于:第一,东亚经济相互依存并不能解决纷争。日本与亚洲四小龙、中国与东盟的经济竞争十分激烈,东亚双重二元结构经济充满了潜在冲突。第二,东亚区域国际机制会因缺乏主导而失去效力。一方面,小国对中国、日本成为主导存有疑虑,因此当前大国主导东亚国际机制的可能性又非常小。另一方面,东盟的发展并不完善,内部充满着潜在矛盾的冲突,难以担当领导职责。第三,东亚国家民主化进程可能引发的潜在的动荡。“当一国处于从威权向民主转变的过程中,更可能与其周边的邻国发生冲突。”[7~8]东亚区域内的大部分国家和地区目前均处于政治民主化的过渡时期,内部政治和经济存在较大的不稳定性。在民主程序尚不健全、公众心理上尚不成熟的情况下,极易产生极端民族主义情绪与“民主的暴政”,从而影响区域的合作进程。

(三)建构主义范式与东亚区域主义治理

建构主义乐观派认为国际关系是被“社会建构”的。基于对“身份、战略文化和规范”的关注[9],大部分建构主义者对东亚区域主义治理持乐观的态度。首先,东亚身份的重塑与认同有助于东亚区域主义治理。在1997年的东盟+中日韩合作(10+3)机制会议中,13国领导人均承认自己是东亚国家。这种共同的身份有助于区域内的合作与发展。其次,东亚共有的“儒家文化”将为区域主义合作构建平台。东亚已经成为了“大中华文化圈”及“儒教伦理”文化的承载者。东亚文化中“以人为本”的道德取向、对“集体价值”的认同、以及对“和合”精神的倡导④,有益于东亚内聚力的形成。再次,东亚社会化进程中形成的共同规范有助于区域主义的合作。中国所提倡的“互信、互利、平等、协作为核心的新安全观”已为该地区大多数国家认同与接受。东盟所主张的和平主义、地区主义、不干涉主义、防务非多边主义的“法律-理性规范”也在东亚区域主义发展中逐渐成为各方的共识[10]。

然而,一部分建构主义者仍对东亚区域主义的合作持保守的态度,其原因在于:第一,东亚共同身份的构建难度较大。在缺乏信任的情形下,那种试图减少紧张性的自我否认姿态很容易被误读或曲解。日本强硬外交政策在东亚受挫便是例证。“与他者进行频繁的交过程中产生的威胁感,很可能导致行为体在排斥自身转变的同时也排斥社会环境的改变”[11]。中国在崛起的过程中与东亚各国交往中就遇到了这样的难题。第二,东亚区域社会化的积极建构需要很长的时间。二战结束六十多年后,中国、韩国、以及东盟国家因对日本心有疑虑,东亚各国之间建立新思维外交还需要较长时间。第三,东亚潜在的众多突发性事件容易导致相互间的敌意。“社会化进程中的难以预料的突发性事件或危机也可能改变或加强某些想法,从而使持一方或另一方观点的公众简单得确认是非、辨别敌友。”[12]突发性危机事件将很容易的左右或改变公众的情绪或政府的处事思维,阻碍区域主义的合作与发展。

二、累加Vs抵补:东亚区域主义治理中的前景效应

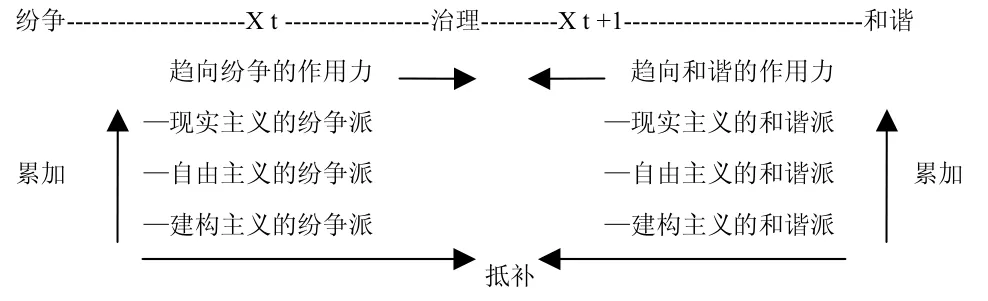

现实主义、自由主义、以及建构主义的纷争派均认为东亚区域主义治理中的纷争因素大于和谐因素;与之相反,三者的和谐派则认为东亚区域主义治理中的和谐因素大于纷争因素。六种范式倾向所指的现实情形,均存在于当前的东亚区域主义治理中,相互作用并影响着东亚区域主义治理的未来。从理论上分析,以上六种范式倾向有可能出现累加、抵补两类效应。如图1。

图1 东亚区域主义治理前景的理论性分析

“累加效应”即是三类范式中相同态度倾向的结合。和谐派累加效应是现实主义、自由主义、建构主义三类范式中和谐派效应的纵向累积,从而增强东亚区域主义治理中的和谐因素;而纷争派累加效应则是三类范式中悲观效应的纵向累积,从而加剧东亚区域主义治理中的纷争。

“抵补效应”即是三类范式中不同态度倾向的相互补充或抵消。东亚区域主义治理中趋向和谐和趋向纷争的两个反方向的矢量很可能出现几乎等量的作用力,纷争派的因素和和谐派的因素相互抵消,并且在相当长时期内保持这种状态。

(一)东亚区域主义治理中的累加效应

东亚区域主义治理的前景也可能体现为两种截然不同的“累加效应”。即现实主义、自由主义和建构主义三者的纷争派纵向组合,导致东亚区域主义中累加纷争倾向的出现,或是三种理论范式和谐派的纵向结合,推动东亚区域主义治理向累加和谐层面发展。

累加纷争效应:累加效应的一种表现是,东亚区域主义中现实主义、自由主义和建构主义三类纷争派纵向组合所形成的“累加纷争”倾向。这些纷争因素首先来自于现实主义纷争派的认识。现实主义纷争派其所疑虑的无政府状态下的安全困境、以及大国在区域化发展中难以解决的冲突将成为东亚区域主义发展中的最大障碍。在它看来,中国的崛起及其对外扩张的可能性、中日矛盾为代表的东亚内部潜在争端将是东亚冲突的根源、以及美国在东亚的军力影响及其对该区域合作模棱两可的态度,都将是区域合作的重要障碍。

自由主义纷争派强化这种区域冲突。自由主义纷争派认为,东亚地区经济相互依存的状态并不能减少该地区的潜在冲突,中日之间经济关系密切政治关系冷淡即是典型的例证;东亚国际机制主导行为体的缺位是一个难以解决的问题,小国对中国或者日本成为东亚合作的主导存有戒心,而东盟因其自身实力的有限和内部问题的复杂难以承担这一重任;处于政治民主过渡期的东亚国家可能会因内部的动荡而寻求强硬的对外政策,民主程序的不健全、公众心理的不成熟也将使其产生极端的民族主义情绪,引起地区的骚动与不安。

与此同时,建构主义纷争派的担心也可能加剧东亚冲突。正如托马斯·伯格(Thomas Berger)所指出的那样:“当前的东亚的主要的不稳定情况主要来自于国家身份的建构以及地区大国之间的利益认知。”[13]当前东亚各国在互信方面建构的缺失,以及突发性危机可能带来的误解,均不利于区域的合作与发展。现实主义、自由主义和建构主义三者纷争派的累加可能加剧东亚区域主义中的纷争。

累加和谐效应:累加效应的另外一种表现是,东亚区域主义中现实主义、自由主义和建构主义三类和谐派纵向组合所形成的“累加和谐”倾向。这些合作因素首先来自于自由主义和谐派的认识。自由主义和谐派认为东亚区域双重互动的二元经济相互依赖现实有助于东亚地区的稳定,东亚各国参与区域性和全球性国际机制能增进相互间的理解和信任,民主化进程的趋势能保障地区的稳定。

在此基础上,现实主义和谐派增强了这种合作机会。现实主义和谐派认为,中国总体实力增长有限,其没有改变现存国际体系的意图,是现存国际体系的受益者和维护者,不会造成东亚动荡;中美两极格局是消除东亚冲突的内在机制,将从根本上保持该区域的稳定、减少地区动荡的可能性;中日矛盾并不影响东亚区域主义的合作,这些因素都有利于东亚区域主义的合作与发展。

与此同时,建构主义和谐派认为,东亚十三国对“东亚身份”的集体认同有助于区域主义的合作,“儒家文化圈”的存在可以成为东亚内聚力量的动力与源泉,近二十年来东亚国家相互交往的社会化进程中形成的一系列互信、互利、平等、协作的共同规范有助于东亚区域主义的发展。现实主义、自由主义、建构主义三者和谐派的集合有可能推动东亚区域主义治理向着和谐的层面发展。

(二)东亚区域主义治理中的抵补效应

与“累加效应”相比,东亚区域主义治理的前景更可能呈现出“抵补效应”。即现实主义、自由主义、建构主义纷争派和和谐派六种范式倾向相互交织在一起,趋向纷争的作用力与趋向和谐的作用力这两个反方向的矢量很可能出现类似等量的作用力,并且在相当长时期内保持这种状态,没有明显的迹象显示东亚区域主义将向纷争或是和谐的方向演进,从而呈现抵补效应趋势。

从区域主义理论以及东亚区域主义的发展现状来看,这一相互抵补趋势比较明显,具体体现在以下三个方面:

第一,现实主义纷争派的冲突趋势与和谐派的合作趋势呈相互抵补态势。从现实主义角度观察,在相互抵补趋势中,外界对中国的崛起以及崛起将带来的不确定性十分忧虑;但中国尚属于发展中国家,国家实力与目标定位有限,将成为当前东亚国际体系的维护者而不是挑战者。东亚区域中存在着中日困境、朝鲜半岛问题、台海问题、南中国海等一系列潜在的争端;但是东亚区域的合作并没有因这些争端停止脚步,各方也有意在东亚区域合作的框架下消除隔阂。美国在东亚的军事部署和单边主义外交阻碍了东亚区域内部的合作,但是中美两国在东亚格局中的两极格局在某种程度上有助于东亚趋势的稳定。

第二,自由主义纷争派的冲突趋势与和谐派的合作趋势呈相互抵补态势。从自由主义角度观察,在相互抵补趋势中,东亚区域的经济相互依赖体现为双重二元经济结构,有助于东亚各国之间的合作与互动;但是经济相互依存并不一定导致合作,中日2006年双边贸易突破2000亿美元,但两国关系却因小泉参拜靖国神社而跌入底谷。亚太经合组织、东盟10+3机制、东盟峰会等一系列地区性国际机制,成为了东亚各国之间紧密联系的纽带;但是由于东亚小国对中、日成为国际机制主导存有疑虑,而内部困难重重的东盟又难以担当领导重任,东亚区域性合作机制会因缺乏主导而失去效率。东亚民主化进程已经起步,“国内的民主机制可以保证一国统治权力的合法性来源,有利于限制该国的军事冒险或介入战争”⑤;但东亚大部分国家处于政治民主化的过渡时期,从威权到民主的路途中容易引发动荡。

第三,建构主义纷争派的冲突趋势与和谐派的合作趋势呈相互抵补态势。正如温特所言,任何观念和期望的趋势一旦被建立就成为了一种客观的社会事实,这将推进某一行为、同时妨碍其他行为。从建构主义角度观察,在相互抵补趋势中,东亚国家东亚身份的构建和认同,有助于东亚区域主义的合作;但是东亚区域社会化的建构还需要相当长的一段时期,特别是东亚各国与日本之间的新思维外交还尚待时日。东亚所承载的儒家文化倡导集体价值、和合精神,这种传统文化能为区域合作提供深厚的文化底蕴与动力支持;但是东亚国际社会充满竞争和缺乏信任的情形下,那种以文化作为基础的合作是极为有限的。东亚社会化进程中形成的互信、互利、平等、协作、和平主义、地区主义等共同规范,已逐渐成为各方的共识;但是由于东亚地区存在较多的潜在争端与矛盾,一些类似朝鲜核试等突发性事件,很容易左右和改变公众与政府的处事思维,妨碍东亚区域合作。

三、构建和谐:东亚区域主义治理的路径选择

东亚区域主义治理可能呈现出累加纷争、累加和谐、纷争和谐抵补三种发展前景。其中,累加纷争效应和累加和谐效应呈现的是东亚区域主义治理中的纷争的极端层面和和谐的极端层面,但是这两种状态在现实中难以真正实现。相比较之下,抵补效应更能够反映东亚区域主义治理的现实与未来发展趋势。在“抵补效应”的基础上,如何推动东亚区域主义治理从偏向纷争的X t 向偏向和谐的X t+1方向推进?现实主义范式的大国合作、自由主义范式的制度合作、以及建构主义范式的规范合作为我们提供了多层次的实现路径。

(一)现实主义范式的大国治理路径

东亚区域主义治理途径需要现实主义范式的大国合作。就区域内大国合作而言,中日两国携手合作至关重要。尽管,东盟长期以来作为东亚合作的主要推动者,组织和协调着东亚“10+3”机制,对此中国也明确表示“支持亚细安继续发挥主导作用。”⑥但是由于东盟本身实力所限,其所扮演的更多的是引导者(guider)而不是领导者(leader)的角色。相比而言,中日两国的地位更加值得关注。日本作为东亚最大的经济体,在该地区的作用举足轻重。中国高速的经济增长、巨大的国内市场,使其成为了东亚经济发展的引擎和稳定器。因此,东亚区域主义的发展不能缺少中日双方的合作与共同的推动。中日双方如何调整心态、化解恩怨、求同存异、携手共进,对东亚区域主义治理的和谐发展至关重要。

就区域间大国合作而言,美国对东亚合作的影响不可忽视。美国在东亚地区有着重要的政治、经济、安全利益。冷战后美国全球战略部署已经由“欧洲”逐步向“亚洲”倾斜,并常常采用单边主义或者双边主义的手段,极力维护并扩充其全球利益。但是由于“国家要跨越世界海洋达到对手的领土上谋求权力非常困难,……大国能得到的最好结果是成为世界上唯一的地区霸主。”[14]因此美国在东亚地区单边主义的扩张难以取得有效的成果。只要东亚国家在与美国的合作中,客观看待美国的作用,不明显排挤美国在该地区的现存利益,美国非但不会成为东亚一体化的阻碍,反而可能成为合作进程的促进因素。

(二)自由主义范式的制度治理路径

东亚区域主义的合作途径需要自由主义范式的制度合作。就自由贸易区机制合作而言,目前东亚存在三个机制合作模式。其一,“10+3”模式,即建立一个以中日韩自由贸易区(NEAFTA)为主导,包括东盟十国的,东北亚和东南亚合为一体的自由贸易机制。其二,“三个‘10+1’”模式,即在“东盟+中国”、“东盟+日本”、“东盟+韩国”三个自由贸易协定基础上,形成一个统一的东亚自由贸易协定(EAFTA)。其三,日本的“EPA(Economic Partner Agreement)”模式,即以日本为中心的自由贸易协定。该计划预计包括东盟十国、中国、日本、韩国、以及印度、澳大利亚、新西兰等16个国家,合作框架比前两者更加广泛。由于东亚国家与日本关系的纠结,在三个自由贸易区机制合作模式中,三个‘10+1’”机制目前进展最为顺利,东盟与中国的自由贸易区已经启动,日韩也对此持积极的态度。如果在该机制的运作中,能很好地解决中、日、韩共处一个的经济圈软肋,那么三个‘10+1’”的自由贸易区机制合作将推动东亚区域主义发展的进程。

就地区安全性机制合作而言,亟需建立一个广泛而有效的东亚安全机制。当前东亚类似安全机制的模式有两个:其一是中美朝韩日俄的“六方会谈”机制,这个临时性的对话机制着重关注朝核问题。另一个是 “东盟地区论坛”机制,该机制由东盟牵头组建,拥有24个成员国,致力于关注亚太地区安全问题。美国学者福山曾建议,把六方会谈转换成包括中美日韩俄的长期性五方会谈机制,形成一个新的亚太地区安全机制[15]。但是就东亚区域主义而言,这一新的机制没有能够涵盖东南亚地区的安全。考虑到东亚国家在社会政治制度、文化传统习俗上的差异,该地区安全机制很难构建类似欧洲的高制度化的联盟性质,因此以现存两个以协商合作为标志的制度模式为基础,推动地区安全机制的构建更符合东亚的实际情况。在此背景下,相比较而言,拥有多层次对话、关注合作安全观念、致力于协商解决争端的东盟地区论坛比六方会谈更加代表着构建东亚安全机制的方向。

(三)建构主义范式的规范治理路径

东亚区域主义的合作途径需要建构主义范式的规范合作。就法律-理性规范合作而言,其内容包括:第一,构建和平主义规范,即不使用武力而和平解决争端。目前中国所提倡的“和平共处五项基本原则”已为东亚国家所接受。在南海问题上,中国已与相关国家达成了“搁置争议、共同开发”的共识。但是,在朝鲜半岛问题、日韩独岛(竹岛)等问题上,东亚各国通过和平主义来处理这类问题还有很长的一段路要走。第二,构建地区主义规范,即区域自治和集体自主的规范。东亚区域主义的合作发展就其根本来说是东亚内部一体化、排除区域外大国干涉的发展进程。因此基于通过地区主义规范来增加与大国关系时讨价还价的潜在能力,推动地区自治,对东亚区域主义治理非常重要。

就社会-文化规范合作而言,东亚集体身份的认同非常重要。集体身份认同涉及四种“主变量”:相互依存、共同命运、同质性、自我约束。其中,前三者是有效因素,自我约束是许可因素和关键因素[16]。在传统的东亚区域主义发展进程中,各国较偏重有效因素,忽视了自我约束这个重要方面。日本不愿反省自身历史、及其强硬的东亚外交政策,这些均是缺乏“自我约束”的表现。相比较而言,中国比较注重“自我约束”, 注重“负责任大国”、“亚洲国家”等社会身份与行为倾向的建构,已经成为了东亚合作中的积极因素。东南亚国家“明确表示并不担心来自中国的单方面的军事威胁。”⑦通过自身稳健的政治民主化改革加强同质性的同时,以自我约束的外交行为来消除他国对中国崛起的担心,只有这样,中国才能更加有效地推动东亚区域主义治理向和谐层面发展。

综上所述,当前处于十字路口的东亚区域主义治理是一个纷争与和谐交织的进程。现实主义范式的大国治理、自由主义范式的制度治理、建构主义范式的规范治理三者,将有助于东亚区域主义治理向着和谐的目标推进。

注释:

① 本文基于历史传统和现实状况考虑,将东亚区域界定为东北亚四国(中、日、朝、韩)加东南亚十国。但东亚区域不是一个封闭的地理概念,而是一个开放性的区域理念,蒙古和罗斯远东地区在地理上都属于东亚范畴,美国作为地理上的局外者也成为了东亚国际关系格局中的重要影响因素,印度、澳大利亚、新西兰也都有融入东亚的考虑。

② Joseph M.Grieco.“Systemic Sources of Variation in Regional Institutionalization in Western Europe, East Asia and the Americas”, in Edward D.Mansield and Helen V.Milner eds.,The Political Economy of Regionalism, New York: Cloumbia University Press,1997,p.164.

③ Randall L.Schweller.“Managing the Rise of Great Powers: Theory and History”, in Johnston and Ross, Engaging China, pp.18-22.

④ 王屏:《重新认识“东亚精神”》,载《环球日报》,2004年6月18日。

⑤ Miriam Fendius Elman.“The Need for a Qualitative Test of the Domocratic Peace Theory”, in Elman ,ed., Paths to Peace: Is Democracy the Answer? Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997, pp.1-57.and Russett and Oneal, Triangulating Peace, p.81.

⑥ 2004年在第十次亚细安(东盟)首脑会议中中国总理温家宝的讲话。http://www.southcn.com/news/international/zhuanti/xq/dyfh/200509130620.htm

⑦ Catharin E.Dalpino.Testimony on the Hearing of China’s Emergence in Asia and Implications for U.S.Relations with Southeast Asia , June 7, 2005.

[1]STUBBS R, UNDERHILL G.Political Economy and the Changing Global Order[M].London: Macmillan,1994:70-71.

[2]KENNETH W.Man,the State and War[M].New York:Columbia University Press, 1959: 182.

[3]罗伯特·基欧汉.霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争[M].苏长和, 信强, 译.上海:上海人民出版社,2006: 51.

[4]SEGAL G.Does China Matter?[J].Foreign Affairs,1999, 78(5): 24.

[5]DOYLE M.Ways of War and Peace: Realism,Liberalism, and Socialism[M].New York: W.Norton, 1997:251-300.

[6]PEI M.Creeping Democratization in China[J].Journal of Democracy, 1995, 6(4): 64-79.

[7]MANSFIELD E D, SNYDER J.Democratization and the Danger of War[J].International Security, 1995, 20(1): 5-38.

[8]MANSFIELD E D, SNYDER J.Democratic Transitions, Institutional Strength, and War[J].International Organization, 2002, 56(2): 297-337.

[9]WENDT A.Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics[J].International Organization, 1992, 46(2): 391.

[10]阿米塔·阿查亚.建构安全共同体:东盟与地区秩序[M].上海:上海人民出版社,2004: 67-87.

[11]SHAMBAUGH D.Sino-American Strategic Relations:From Partners to Competitors[J].Survival, 2000, 42(1): 110.

[12]FRIEDBERG A L.The Future of U.S.-China Relations: Is Conflict Inevitable?[J].International Security,2005, 30(2): 38.

[13]BERGER T.Set for Stability? Prospects for Conflict and Cooperation in East Asia[J].Review of International Studies,2000, 26(3): 420.

[14]约翰·米尔斯海默.大国政治的悲剧[M].王义桅,唐小松, 译.上海:上海人民出版社,2003: 54.

[15]FUKUYAMA F.Envisioning Asia[J].Foreign Affairs,2010, 84(1):75-76..

[16]亚历山大·温特.国际政治的社会理论[M].北京:北京大学出版社,2005: 430-445.

Establish Harmonious: The Paradigms, Effects and Avenues of East-Asian Regionalism Governance

XIA Lu

(Xiamen University Xiamen 361005 China)

In international relations theories, realism, liberalism, and constructivism have different opinions about the harmonious and conflict in East-Asia regionalism cooperation.There will be three effects in the process of East-Asia regionalism cooperation such as accumulative conflict effect, accumulative harmonious effect, and conflict-harmonious commute effect.Since recent East-Asia regionalism cooperation is closed to conflict-harmonious commute effect, the avenues to promote it to the harmonious situations are: the power governance in the paradigm of realism, institution governance in the paradigm of liberalism, and the norms governance in the paradigm of constructivism.

East-Asia; Regionalism; Governance

D035-0

A

1008-8105(2011)02-0006-06

2011−04−20

厦门大学“211工程”三期“公共政策与政府治理”项目.

夏 路(1979−)女,厦门大学公共事务学院助理教授.

编辑 范华丽