县级政府教育政绩评价指标体系的构建*

——基于“投入—管理—成效”评估模型的视角

2011-11-30宋农村

● 宋农村

县级政府教育政绩评价指标体系的构建*

——基于“投入—管理—成效”评估模型的视角

● 宋农村

教育投入、教育资源、教师队伍、教育普及率和教育服务品质是构成县级政府教育政绩评价指标体系的主要内容。实施政绩评价要立足于政府的责任,同时还要突出重点、关注实绩。

教育政绩评价指标体系;评估模型;指标内容;指标权重;分值计算

本文基于政府对教育的 “投入—管理—成效”的内在逻辑,建立评价模型,力求全面体现政府教育工作实绩,客观测量不同经济条件、教育基础之下县区教育发展的增值,以期形成有较强的针对性和客观性,易于操作、方便应用的县级政府教育政绩评价指标体系。

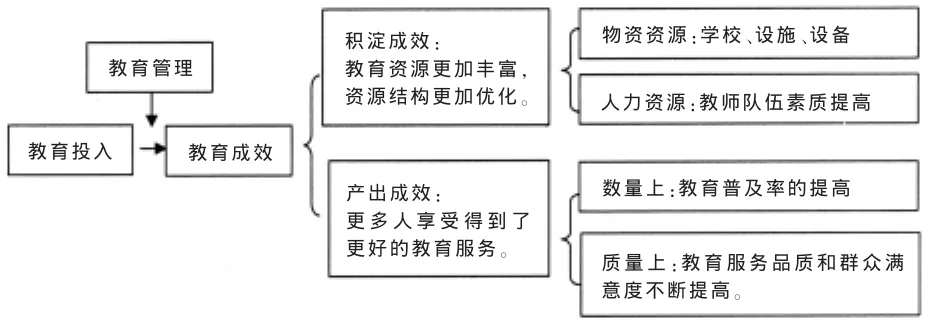

一、体系的构架

评价指标体系不是指标的简单罗列。科学的指标体系要基于一个逻辑完整的理论模型,以阐明众多指标之间的关系,使各指标形成一个有机的整体。根据政府教育工作的特点,本研究提出“投入—管理—成效”的评估模型,并依据该模型构建县级政府教育政绩评价指标体系(如下图)。

投入是前提,也是衡量政府对教育工作重视程度的标尺;管理是核心,体现政府管理教育的工作过程;成效是结果,最直观的反映政府工作的实绩。政府教育工作的成效体现在内向积淀和外向产出两个方面。积淀成效是指在教育投入和有效的管理之下,教育资源更加丰富,资源品质不断优化。这里的教育资源,可以细分为物化的资源(学校、设施设备)和人力资源(教师队伍)两类。产出成效在数量上体现为教育普及率提高;在质量上体现为提供教育服务质量和人民群众满意度不断提高等方面。

基于此,对县级政府的教育政绩评价可以从以下五个维度展开。

(一)教育投入。《教育法》规定:“各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长,并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长,保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长”,“各级财政支出总额中教育经费所占比例应当随着国民经济的发展逐步提高。”这些都从法律层面上对政府职责提出了明确的要求。当然政府在教育方面的投入除了财力,还包括人力、物力、政策、措施等等,但评估工作要求抓住核心的、可测定的指标,而政府在教育上花了多少钱,最能反映政府对教育工作的重视程度、度量县域内群众享受教育服务水平。因此在设计县级政府教育投入评估指标体系时,我们仅选取了教育经费的投入这一个核心指标。

(二)教育资源。这里的教育资源主要指物资资源,即学校、设施、设备等。教育资源的增加、教育基础的改善是一个逐年积淀的过程。每一届政府都应当持续不断的加强教育资源建设,经历逐年量的积累,才会有教育发展质的变化。教育资源的积累不仅表现在量的变化上,如学校数的增加,设施设备的添置等,更体现在质的提升上,即资源布局更趋合理,优质资源比例提高,教育现代化水平不断提升等。

(三)教师队伍。教师队伍是教育发展的人力资源。教育要发展,关键看教师。评价一个地区教师队伍建设的成就,一要看数量。教师够不够用,各类教育的师生比如何。二要看质量。教师的学历情况,名优骨干教师的比例,教师科研创新能力等等。当然,职业道德水平也是衡量教师队伍素质的重要指标,而道德评价最终要反映到人民群众的对教育满意度上,因此在这一部分不重复作为一项指标列入。

(四)教育普及率。在经济社会和教育发展的不同阶段上,教育普及率提升的重点难点也不尽相同。经济欠发达地区的重点是义务教育完成率。高水平高质量普及九年义务教育的地区面临的主要任务是提升高中阶段教育的入学率,基本普及高中阶段教育的地区开始加快学前三年教育的普及。随着国家和省、市教育政策调整,一些地区同时面临着各类教育普及率提升的问题,教育发展任务更加艰巨。

(五)教育服务品质。教育是一种公共服务,服务的质量如何,关键要看人民群众满意不满意。针对当前教育发展的实际,教育服务的质量要重点从三个角度去评价。一是教育公平。教育公平是社会公平的基础,体现政府发展教育的指导思想是否端正,能否为区域内所有居民提供大致均衡的教育资源,能否保障弱势群体的受教育权利。二是素质教育。深入实施素质教育是当前我国教育改革与发展的一面旗帜,既是国家的要求,也是全面提高本地区人口素质的现实需要。三是社会满意度。这虽然是一项主观评价,但在指标体系中是不可缺少的。

二、指标的选择

框架是评估体系的逻辑基础,提供了如何选择指标的理论模型。指标是评估体系的细化,为评估提了一个个具体的观测点。选择指标要体现合理性,要符合框架要求,能够科学客观地体现政府教育工作的成绩。选择指标更要重视可行性,要符合县级政府工作实际,在评估过程中易于操作、方便应用。据此我们提出指标选择的四条原则:

(一)抓住关键。在设定政绩评价时,可以借鉴关键绩效指标法(Key Performance Indication,KPI)。 关键绩效指标法的基础是“二八原理”。即80%的工作任务是由20%的关键行为完成的。因此,必须抓住20%的关键行为,对之进行分析和衡量,这样就能抓住评价工作的重心。政府工作千头万绪,指标太多容易迷失于细节,不能对工作产生积极的引导作用。本研究确定的评估框架包括五个部分,每部分设计三到四个指标,就为县级政府的评价提供了20多把尺子。因此在选择指标时,我们一是把重复的指标排除在外,例如《教育法》提出县级政府教育投入“三增长一提高”的要求,其中“教育投入的增长要高于财政经常性收入的增长”,“教育支出占财政总支出的比例逐步提高”分别是从收入和支出两个角度要求教育投入逐年增加,在实际操作中只要做到了后者,前者一般都可以达到,因此,在本研究中我们只保留了教育支出占财政总支出的比例一项。二是把过程性的指标排除在外,在投入和成效之间,是政府积极的管理,但管理的办法各有不同,管理的结果均在成效中体现。所以,在本评价体系中未列出涉及管理过程的指标。三是把均已实现的指标排除在外。例如,义务教育入学率,经过努力,各地义务教育学生均能按时入学,故不作为指标列入。另外,微观的属于教育行政部门和学校管理职能的指标也未列入考核指标体系。

(二)体现发展。政绩是政府工作的成绩,是评估时段内由政府努力带来的教育的发展变化。教育政绩评价不同于教育发展水平的评价。后者是对截至某一时间节点县域教育发展水平的静态描述,前者则重在描述评价时段内通过政府努力形成的教育工作的发展变化,其实质是一种增量的评价,即评估时段终点的教育水平相对于起点的增量。例如,某县区有原有五所优质普通高中,往评估时段内经过努力又创建了两所。具有七所优质普通高中是对县域普通高中教育发展水平的静态描述,而新建两所优质普高才是对县级政府政绩的描述。县域人均教育经费是评估教育发展水平的指标,而人均教育经费的增长比才是政绩评价的指标。

(三)易于操作。各地在实施教育政绩评价时存在的主要问题是指标的客观性差,定性的评价多。评价者在短时间内很难做出准确的判断,尤其对存在的问题吃不准,很难落笔形成结论,因此在形成报告的时候很多问题被掩盖。所以在设计指标时我们突出了指标的客观性和数据的可采集性两个特征。本指标体系中没有主观的对县域教育情况和政府工作政绩的描述,绝大多数为可以量化的数据,唯一的主观指标是社会对政府教育工作的满意度,这项指标也通过问卷调查的形式予以数据化。评估人员只需要按照程序采集数据,并将数据带入固定的计算公式即可,避免陷入模棱两可的主观判断之中。例如,“政府关心支持教育发展”、“各项教育事业和谐发展”、“建立了教职工激励竞争机制”等对工作的主观描述性指标均未选入。指标体系中所列的数据多数是公开的法定数据,可以从教育事业统计年报和政府公报中获得,对于由政府提供的数据也规定了抽样核实的办法,使评价工作简便易行。

(四)便于比较。通过县与县之间成绩的比较,鉴定不同县区政府教育政绩优劣程度、水平高低,以达到激发内在动力,调动内部潜力,提高其工作的积极性和创造性的目的。要把不同经济条件、教育基础的县区可以放在同一个测量体系中比较,就要提供一个大致公平的起点和测量公式,努力排除差异因素的干扰。不同的县区人口不同,投入的教育经费、教育资源总量也不相同,用人均享有教育资源多少来描述政绩,就可以过滤掉因人口数量不同造成的差异。不同县区经济基础存在差异,用增长的绝对数比较,对经济薄弱县区就显示公平,而用增长率比较,就可以过滤掉因基数不同造成的差异。

三、指标体系的内容

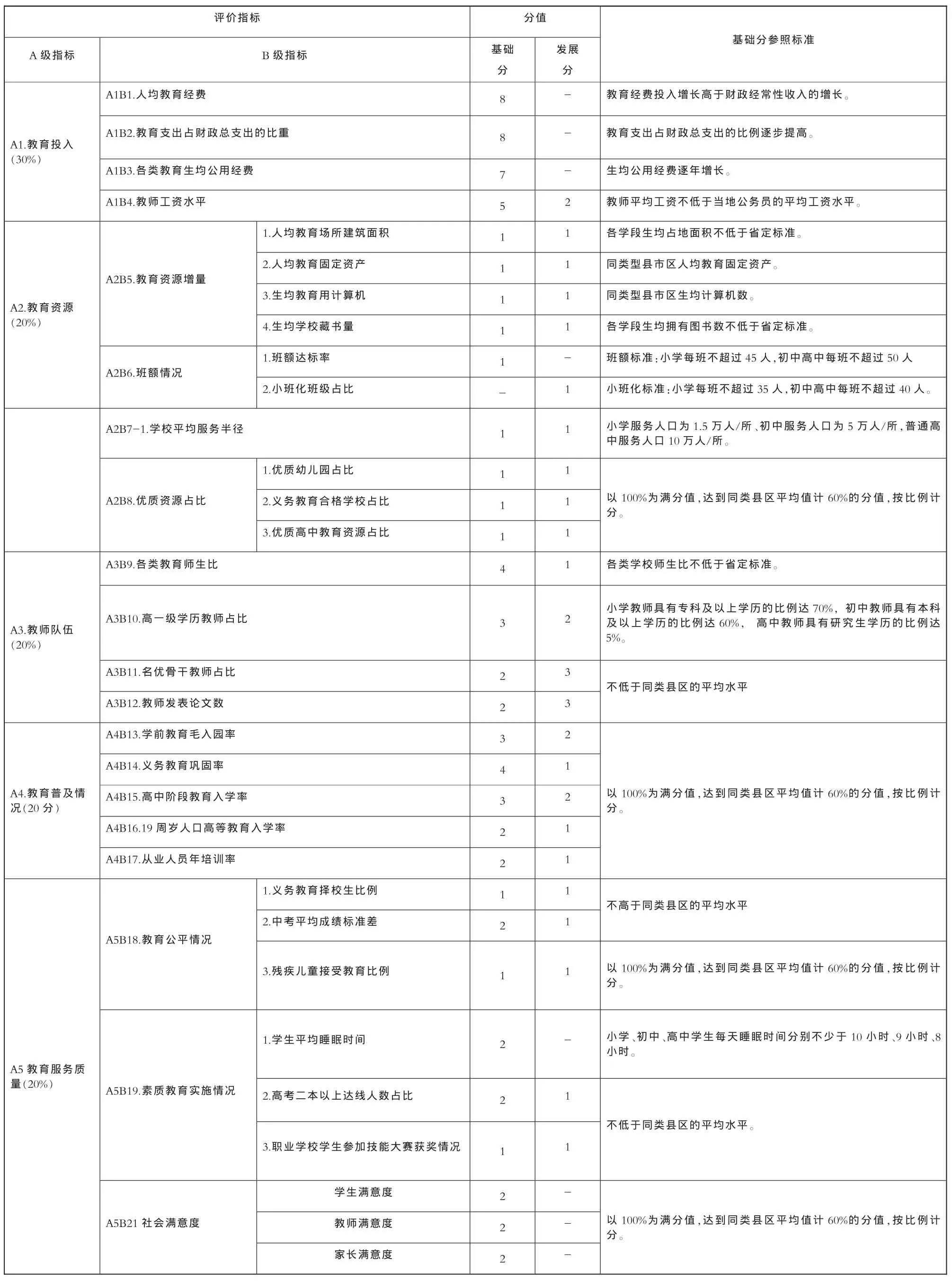

基于以上两个方面考虑,可以从五个部分评价县级政府教育政绩,各部分之间互相联系,其中教育投入是教育事业发展的物质基础,也是现阶段政府抓教育需要首先解决的问题,占30%的权重,其余四部分各占20%的权重。以此设计县级政府教育政绩评价体系如下:

A1.教育投入(30%)

A1B1.人均教育经费

A1B2.教育支出占财政总支出的比重

A1B3.生均公用经费

A1B4.教师工资水平

A2.教育资源(20%)

A2B5.教育资源增量

A2B5-1.人均教育建筑面积

A2B5-2.人均教育固定资产

A2B5-3.按人数平均教育机构、场所拥有的计算机

A2B5-4.按人数平均教育机构、场所藏书

A2B6.各类教育班额

A2B6-1.班额达标率

A2B6-2.小班化比率

A2B7.学校布局调整情况

A2B7-1.学校平均服务半径

A2B8.优质资源占比

A2B8-1.优质幼儿园占比

A2B8-2.义务教育阶段合格学校占比

A2B8-3.优质高中教育资源占比

A3.教师队伍(20%)

A3B9.生师比

A3B10.高一级学历教师占比

A3B11.名优骨干教师占比

A3B12.每100名教师发表论文数

A4.教育普及情况(20分)

A4Bl3.学前教育毛入园率

A4B14.义务教育巩固率

A4B15初中毕业生升学率

A4B16.19周岁人口高等教育入学率

A4B17.从业人员年培训率

A5.教育服务质量(20%)

A5B18.教育公平情况

A5B18-1.义务教育择校生比例

A5B18-2.义务教育学校中考平均成绩标准差

A5B18-3.残疾儿童接受教育比例

A5B19.素质教育实施情况

A5B19-1.小学、初中、高中学生平均睡眠时间

A5B19-2.普通高中高考二本以上达线人数占比

A5B19-3.职业学校学生参加技能大赛获奖情况

A5B20.社会满意度

A5B20-1.学生满意度

A5B20-2.教师满意度

A5B20-3.家长与社会满意度

四、分数的计算

指标仅为县级政府的政绩评价提供了观测视角,从这些视角可以测量出反映教育政绩的一系列数据。但是政府的政绩好与不好,优劣到什么程度,还需要进一步的分析认定。按照量化评估的原理,要选择一定的参照标准,把测定数据参照标准对比,依据两者之间的差距计算该项指标得分。如前所述,县级政府的政绩评价是一种增值评价,既要反映一个地区的教育工作水平,又要能反映出在原有基础下的发展,因此在计算分数是可选择两个参照系:一是规定标准,即国家、省、市的基本要求。以此测定该区域教育发展的实际水平,记为政绩考核的基础分。二是自身发展,即以上年度工作情况作为参照,重点考核在原有基础的发展。记为政绩考核的发展分。基础分和标准分各占一定权重,合计可得该县政府教育政绩评估最终的得分。

基础分的参照标准可以分为四类:一是法定的指令性要求,例如:《教育法》规定的政府教育投入要达到“三增长一提高”的要求,《教师法》规定“教师工资不低于当地公务员的平均水平”,《江苏省中小学管理规范》规定“小学每班不超过45人,初中和高中每班

不超过50人”等等。二是省、市政府或教育行政部门提出的县域教育的评估标准。以江苏省为例,教育现代化评估细则中规定了各类学校服务半径,教师高一级学历达标比例。三是计算以同类县区平均水平为标准,达标可计80%的分值,超过标准按比例加分,反之则减分。例如生均计算机、名优骨干教师比例等指标。四是以100%为满分值,达到同类县区平均值计60%的分值,按比例计分。如各类教育普及率。发展分是与上年度的工作作比较,有提高则按比例加分。

县级政府教育政绩评价计分标准

五、结语

政府对教育的管理属于宏观管理,因此在实施政绩评价的时候,要把握三个原则:一是立足于政府的责任;二是突出重点;三是关注实绩。立足于政府的教育责任主要是把政府要做的事、学校要做的事、教师要做的事区别开来。政府的主要职责是教育投入、物质保障、统筹规划、宏观管理和环境营造,不能越俎代庖,具体去抓教育教学;不能误导教育,片面追求升学率。突出重点就是要在纷繁芜杂的工作中提炼出体现全局、具有宏观统领作用的核心指标,不迷失于微观。指标数量越少,越易于理解、便于操作,对政府教育工作的导向性就越强。关注实绩主要是努力体现一届政府工作的成绩。县区之间经济基础、教育基础条件、民风民情不同,教育发展的水平也有很大差别,要重点考核政府工作之下教育事业在原有基础上的增值和发展,不能用教育水平的静态评价代替政绩评价。

宋农村/徐州工程学院经济学硕士,教授,主要研究方向为教育管理

2010年度教育部人文社会科学研究一般项目“县级政府教育政绩评价指标体系研究”[10YJA880122]阶段性成果

(责任编辑:陈培瑞)