刑法公平精确性下的生产销售伪劣产品罪

2011-11-22储陈城卢轶楠

□ 储陈城,卢轶楠

(山东大学,山东 济南 250100)

刑法公平精确性下的生产销售伪劣产品罪

□ 储陈城,卢轶楠

(山东大学,山东 济南 250100)

生产、销售伪劣产品罪是我国刑法分则中的一项罪名。立法本应当严格秉持刑法的基本精神——公平,然而我国现行的刑法对于该罪设置欠缺精确性的考究,对于生产者和销售者没有进行责任区分,对生产者和销售者对于伪劣产品的流通数量应担责任大小也没有进行严格区分,同时没有考虑其他危害因素,而仅仅以伪劣产品的销售额作为定罪处罚的依据,这造成了本罪的设置表面看似公平实则违背了罪责刑相适应的基本原则。

生产销售伪劣产品罪;刑法公平;罪责刑相适应原则

生产销售伪劣产品罪是指生产者、销售者违反国家产品质量管理法规,在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额5万元以上的行为。其主体为生产销售伪劣产品的单位和个人。根据我国刑法第140条、第150条之规定,犯生产、销售伪劣产品罪的,销售金额在5万元以上不满20万元的,处2年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额在20万元以上不满50万元的,处2年以上7年以下有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额50万元以上不满200万元的,处7年以上有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额200万元以上的,处15年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金或者没收财产。单位犯本罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

按照本罪的具体规定,凡是犯本罪的,不管是生产行为、销售行为抑或是生产销售行为,一般而言,销售数额相同即同等处罚。表面上看这符合罪责性相适应的原则,即犯多大罪,就应承担多大的刑事责任,法院亦应判处其相应轻重的刑罚,做到重罪重罚,轻罪轻罚,罚当其罪,罪刑相称;罪轻罪重,应当考虑行为人的犯罪行为本身和其他各种影响行驶责任大小的因素。[1](p39)但笔者从本罪的内在性质分析认为,本罪现行的立法规定并不公平。

一、刑法中公平精神的精确性

公平,英文为Fairness,人类对公平的关注如同对平等的关注一样悠久。早在古希腊和古罗马时期人们就把处理人与人之间关系的基本准则纳入公平范畴。[2]《布莱克法律词典》认为,“(法律上的)公平是指法律的合理、正当应用。在法学上是指对有关赋予当事人权益的法律事件或争议所作的处理具有持续长久性”。[3](p776)考量刑事立法是否公平,需要精确到立法所涉罪名的方方面面。可以说,刑法公平的精神越细致,刑法就越先进,人类社会也越进步。作为影响人们重大人身财产安全的法律,刑法的公平精神在基本原则上均有体现,罪刑法定、罪责刑相适应以及适用刑法人人平等等原则都记录着人类努力追求刑法更加公平的脚步。尤其是罪责刑相适应原则,它继承了孟德斯鸠、贝卡利亚和哈特等著名学者的经典论述——“惩罚应有程度之分,按罪大小, 定惩罚轻重。”[4](p141)“犯罪对公共利益的危害越大,促使人们犯罪的力量越强,制止人们犯罪的手段就应该越强有力。这就需要刑罚与犯罪相对称。”[5](p65)以及“严厉的刑罚分配给严重的犯罪,轻微的刑罚分配给轻微的犯罪,中等程度的刑罚分配给中等程度的犯罪”,[6](p155)该原则的设立在于努力构建贝卡利亚设想的“精确的、普遍的犯罪与刑罚的阶梯”。[7](p65)众所周知,罪责刑相适应的原则是对传统的以报应主义刑罚观为基础的罪刑相称原则的突破,将刑法的公平精神细化到刑罚与罪质、刑罚与犯罪情节以及刑罚与犯罪人的人身危险性的对等关系。也即将注重刑罚个别化引入到了传统的罪刑相适应的理念之中,达到两者的有机结合。这其中反映出了刑法未来发展的一大趋势——刑法公平的精神将越来越精确。

按照厦门大学徐梦秋教授的观点,公平按照其发生的阶段可以分为原则的公平、操作的公平和结果的公平。三者的关系紧密相连,有了公正的原则,就必须照着它去做,这就产生了操作的问题。操作不公平,会出现“歪嘴的和尚念歪了经”的状况,使得公平的原则无法公平地贯彻,从而导致结果不公平。[8]将该原理与我国的刑法典现状对应比较,笔者认为,我国刑法在公平的原则上与世界保持着同步,虽然刑法的一系列基本原则高高在上守护着女神朱斯提提亚(Justitia)的公平精神,但是我们的立法机关在立法的具体操作上是否真的将公平的精神细化到了其精髓?答案是否定的,生产销售伪劣产品罪的立法规定就是其中一例。

二、刑法公平精确性下的生产销售伪劣产品罪

生产、销售伪劣产品罪作为一个选择性罪名,犯罪人可能构成生产伪劣产品罪、销售伪劣产品罪或生产、销售伪劣产品罪三个罪名中的一个。

按照该罪的基本原理,作为数额犯,犯罪必须达到一定的数额,即生产、销售伪劣产品构成犯罪的,要求销售数额在5万元以上。“销售金额”,是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入。多次实施生产、销售伪劣产品行为,未经处理的,伪劣产品的销售金额累计计算。最高人民法院、最高人民检察院2001年4月9日颁布的《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》指出,伪劣产品尚未销售,货值金额达到刑法第140条规定的销售金额3倍以上的,以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚,应以本罪的未遂犯论处。

按照以上的立法原理,本罪不区分生产者和销售者,也不考虑犯罪主体的其他因素,不管是生产者还是销售者,只要其实际销售伪劣产品的金额达到5万元,即构成生产、销售伪劣产品罪(生产伪劣产品罪或者销售伪劣产品罪)的既遂,而且其潜在的涵义是如果生产者生产出伪劣产品并进行销售,其所得实际销售额与销售者单纯销售所得的实际销售额等同,则生产者和销售者“享有”同等的刑罚待遇。张明楷教授认为这反映出立法者对各种市场主体平等要求的思想。从表面上看,这一规定只是单纯考虑了一种情节,仔细分析却并非如此。因为销售金额反映了行为人生产、销售伪劣产品的规模、行为持续时间、危害范围以及行为人的被追责的可能性。即销售金额与上述情节的严重程度都成正比关系,销售金额大,就能反映出行为人生产、销售伪劣产品的规模大、行为持续时间长、危害范围广、行为人的非难可能性严重;反之亦然。而且,这种规定具有可操作性,便于司法机关准确认定和处罚犯罪。[9](p579)

笔者不赞同这样的观点,更不支持现行刑法典对该罪的立法态度。因为在对本罪进行归责处罚的时候不仅需要考虑伪劣产品的销售数额,还需要考虑犯罪主体的作用大小、行为特征以及对市场中流通的伪劣产品的数量承担的责任大小。所以生产者和销售者应当进行严格区分,因为生产者和销售者在实际危害社会作用的大小上、行为特征上以及伪劣产品的流通数量的多少上均具有诸多区别。

探讨前文问题之前有必要探讨本罪的客体,生产销售伪劣产品罪侵犯的客体是什么,对此学界有很多观点,一种观点认为,本罪“侵犯的客体是禁止在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品的商品质量管理制度。”[10](p106)另一种观点认为,“本罪的客体为复杂客体,它不仅侵犯国家对生产、销售产品的质量监督管理制度,而且还侵犯了企业和广大消费者的合法权益。”[11](p669)第三种观点认为,“本罪侵犯的客体是国家对普通产品质量的管理制度。”[12](p558)判断该罪的客体需要从本罪的立法背景入手,本罪立法立足于改革开放之初,社会经济繁荣的大背景下一些不法之徒为了牟取暴利,疯狂进行生产销售伪劣产品的活动,其表现出来的特点为:⑴产品范围广,几乎蔓延到生活生产的各个行业。⑵生产规模大,仅1992年1月到7月全国各地送样和寄样到茅台酒厂被确定为假冒茅台酒的就达824起,合计221吨。[13](p184)⑶违法犯罪数量高,仅2000年10月26日到2001年2月上旬,流入市场的假茅台酒不少于1200吨。[14](p1-2)假冒伪劣产品在国际上被视为是“仅次于贩毒的世界第二大公害”,其不仅给国家带了经济损失和市场监管上的混乱,而且数量巨大的伪劣产品给消费者带了巨大的难以挽回的身体健康的危害与财产的损失。诸如“三鹿奶粉案”、“假种子案”、“假药案”等等给无数消费者留下了终身遗憾。所以笔者认为该罪应当有两大方面客体,第一是针对国家,即国家的经济损失和国家产品质量监督和管理制度与市场管理制度被侵犯。第二是针对消费者,即广大消费者的人身权利与合法的财产权利被侵犯,两者的重要程度不相上下,如果从“以人为本”的角度来比较,后者要比前者更为重要。

而与此同时本罪在侵犯上述两客体上存在影响因素的区别,本罪针对国家所侵犯的客体要分成两部分分析,前者为国家的经济损失,后者为国家产品质量监督和管理制度与市场管理制度。伪劣产品给国家经济造成的损失主要是由于伪劣产品以其低廉的价格迅速占据市场份额,给正规企业带了巨大的竞争压力,从而失去市场甚至退出市场,国家的财政因此受到严重损失。其次由于伪劣产品往往由小作坊或者秘密工厂生产,这些生产主体往往是没有经过工商行政机关的正式注册登记以及税务机关的税务登记,存在大量逃税漏税现象。因此,伪劣产品实际的销售金额是考察该客体受侵犯程度最为重要的因素,销售金额越大,给国家的经济带来的损失也越大。伪劣产品对国家产品质量监督和管理制度与市场管理制度的侵犯主要源于伪劣产品的市场流通量,数量庞大的伪劣产品涌入市场,给行政执法带来了极大的困难,市场上流通的伪劣产品数量越多,给行政执法机关的产品监管和市场监管带来的危害就越严重。但是本罪对于第二个客体,即广大消费者的人身权利和合法财产权利的侵犯,则绝大部分是通过伪劣产品在市场上的流通数量和消费者实际购买使用的数量来实现的,这一客体不考虑或者很少考虑伪劣产品的生产者或者销售者实际的销售额是多少。举一个简单的例子,甲生产(销售)的伪劣产品销售价格为100元一件,乙生产(销售)同样的伪劣产品销售价格仅为20元一件,而且甲乙生产出来的单件伪劣产品对人身造成的危害同样大小,则可以推知在同等的销售金额的前提下甲生产(销售)的伪劣产品市场流通数量低,消费者购买的机率低,对消费者的危害性就小,而乙生产(销售)的伪劣产品市场流通数量高,对消费者的危害就大。因此简单来说,伪劣产品的流通量越大消费者购买到的机率就越大,对于消费者的人身和合法财产安全造成的危害性就越强,反之亦然。

综上,可以得出第一个结论,即对于生产销售假冒伪劣产品罪不能仅仅考虑该罪的销售金额,还需要考虑该罪生产销售的伪劣产品在市场上的流通数量。那么就需要分析生产者和销售者到底哪个主体对于在市场上伪劣产品的巨大销售金额和市场上伪劣产品的流通数量以及消费者购买量负有更大的责任,尤其是在销售额一样的情况下,笔者认为:

⒈生产者与销售者在社会危害性以及行为数量上存在区别。无论是生产伪劣产品罪、销售伪劣产品罪抑或是生产销售伪劣产品罪,均需要有伪劣产品的销售,而销售的伪劣产品最初来源是生产者的生产行为。在整个犯罪的链条中,基于通常的作业流程,首先需要生产者大量的生产伪劣产品,这是整个犯罪的源头,或者称之为整个犯罪之母,没有生产者生产伪劣产品的行为也就无所谓下面的犯罪行为。生产者要么自行销售这些伪劣产品,要么将伪劣产品销售给本罪的中间环节——销售者。可以看出销售者在本罪的流程中起着承上启下的作用,是伪劣产品的生产端和伪劣产品的最终端——消费端的媒介。同时将伪劣产品销售给销售者仅仅是生产者处理所生产的伪劣产品的选择之一,销售者销售伪劣产品并不具有必然性。

同时我们可以揭示另外一个独特的区别,即生产者触犯本罪名必定有两个行为,即生产行为和出售行为,而销售者只有出售一个行为。按照本罪的立法原理,如果生产者仅生产伪劣产品,而不进行出售,也就达不到本罪既遂的要件——销售金额5万元。如果其生产的伪劣产品货值金额达到15万以上只能认定为本罪的未遂。市场经济中生产者的非法牟利的本质决定了生产者往往不可能自产自用,必须有另外一个行为,即出售行为。由于本罪的立法设置仅以实际的销售额作为法定的参考标准,因此可以推理出另外一个不甚合理的现象:即在销售额完全相同且其他犯罪情节等同的情况下生产者犯生产、销售伪劣产品罪与犯销售伪劣产品罪没有法定刑上的区别。同样在销售额完全相同且其他犯罪情节等同的情况下生产者犯生产、销售伪劣产品罪与销售者犯销售伪劣产品罪也没有法定刑上的区别。这与刑法中其他的选择刑的法定刑设置大相径庭。

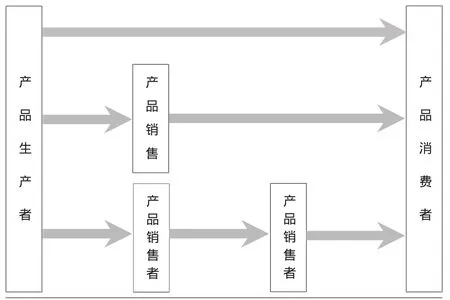

⒉同等销售额前提下生产者对伪劣产品的流通量负较大责任,销售者对流通量负较小责任。以当前市场产品的营销模式来看,产品从生产初始端进入到消费者的最终端需要依靠一种渠道,这种渠道就是营销渠道,也被称之为广义上的分销渠道。①分销渠道分为广义的分销(即营销渠道)和狭义的分销,广义的分销渠道包括直销和狭义的分销。菲利普·科特勒给广义的分销渠道解释是:“一条分销渠道是指某种货物或劳务从生产者向消费者移动时所取得这种货物或劳务的所有权或帮助转移其所有权的所有企业和个人。因此,一条分销渠道主要包括商人中间商(因为他们取得所有权)和代理中间商(因为他们帮助转移所有权)。此外,它还包括作为分销渠道的起点和终点的生产者和消费者。”根据本文的实际需要,如果我们将产品的流通涉及的主体限于三方——生产者、销售者和消费者,则整个广义的分销模式可以简化为这样一句话:生产者将产品生产出来,通过客户(包括中间的销售者和终端消费者)的订单向其发货。销售者再通过销售渠道直接出售到消费者手中或者出售到下一个销售者手中而下一个销售者将会将产品出售到消费者手中。其中涉及三种具体的营销渠道,以简单图示表示为:

通过图示可以看出第一种分销渠道和后两者有所不同,后两种分销模式在生产者和消费者中间存在产品的销售者。第一种模式被称为直销模式,②实际上生产者将产品分销给销售者本身也是一种直销,因为销售者和消费者的区别对于生产者的分销行为和利益的牟取并没有实质的意义。因此生产者有两个直销的主体即销售者和消费者,通常而言,生产者将产品直接出售给消费者和直接出售给销售者单位价格应当相同。后两种被称之为狭义的分销模式。直销模式实际上将企业从生产领域直接扩展到销售领域,根据科斯在 《企业的性质》一书中的解释当制造商把企业的边界拓展到销售领域时,显然也应该遵循减少交易成本的原则。因为从分销到直销实际上是用企业替代市场的一次交易,或者说制造企业将一次交易内部化,即所谓垂直整合。[15]因为直销中间节省了大量的成本以及利润附加,所以低价因素提高了生产者的收益也促进了产品的销售数量。传统的狭义的分销模式因为在整个产品的市场流通过程中多了一个或者数个销售者作为媒介,产品通过销售者一次或者多次转手最后转到消费者手中,产品的制造成本上又附加了销售商的相关成本,同时制造商的利润又会附加销售者的利润,因此消费者购买的价格也相应会大幅提高。本种模式由于其相应的高价格在很大程度上降低了销售者的收益速度和出售产品的数量。

将上述的理论运用到本罪的讨论上,可以很清晰地判断出生产者和销售者在伪劣产品的市场流通数量上的责任差异。

在此以模式化的例子作为分析切入点,姑且先设甲作为伪劣产品的生产者,生产伪劣产品A。乙作为伪劣产品的第一销售者,丙作为伪劣产品的第二销售者同时也是最后的销售者(货源来自于乙)。如果甲通过直销将A产品出售给消费者的单价为100元,(当然甲将A产品出售给销售者乙单价也为100元)。现在设想生产者甲存在以下两种情形:第一,甲以单价100元将A产品直销给消费者500件,则甲销售额达到5万元,构成生产、销售伪劣产品罪既遂。第二,甲以单价100元将A产品分销给销售者乙500件,则甲销售额达到5万元,同样构成生产、销售伪劣产品罪既遂。由于乙属于产品流通的第一中间环节,由于销售成本以及自身利润的附加,乙会以125元的单价出售A产品。可以设想乙会有以下两种情形:第一,乙以125元的价格将A产品出售给消费者400件,则乙销售额达到5万元,构成销售伪劣产品罪既遂。第二,乙以125元的价格将A产品出售给销售者乙400件,则乙销售额达到5万元,同样构成销售伪劣产品罪既遂。最后考察第二中间商销售者丙,基于对乙的分析,丙会按照150元的单价出售A产品,设想丙作为A产品流入消费者手中的最后销售环节,则丙只有一种可能,即按照150元的单价将A产品全部出售给消费者,如果对销售者丙的销售额达到5万元,则丙销售的数量为334件。

综合以上的分析,可以看出对于伪劣产品的市场流通量承担更大责任应该为生产者。成本低廉、较低价格以及直销的可选择对象多样化均让生产者可以将大量的伪劣产品推向市场,而且比销售者销售的要多得多。同样还可以得出距离消费者越近的销售者其对于伪劣产品的流通数量承担则责任越小。

在刑法公平精神精确性的背景下,现行刑法典对于生产销售伪劣产品仅仅按照数额来作为法定刑设置的依据稍显粗糙。在考察了本罪的设置背景以及侵犯客体之后,将生产者和销售者加以区分,综合考量生产者和不同的销售者销售数额,行为的数量以及同等数额下伪劣产品出售数量更能体现刑法的罪责刑相适应原则。

[1]赵秉志.刑法新教程(第三版)[M].中国人民大学出版社,2009.

[2]洋龙.平等与公平、正义、公正之比较[J].文史哲,2004,(04):145.

[3]Blour'sLaw Dictionary Henry CampbellBloch,M,A,5ched,West Publishing Co 1979.

[4](法)孟德斯鸠.波斯人信札[M].梁守锵译.商务印书馆,1962.

[5][7](意)贝卡利亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译.中国大百科全书出版社,1993.

[6](英)哈特.惩罚与责任[M].张志铭译.华夏出版社,1989.

[8]徐梦秋.公平的类别与公平中的比例[J].中国社会科学,2010,(01):40.

[9]张明楷.刑法学(第二版)[M].法律出版社,2007.

[10]黄京平.破坏市场经济秩序罪研究[M].中国人民大学出版社,1999.

[11]高铭暄,马克昌.刑法学(下编)[M].中国法制出版社,1999.

[12]高铭暄.刑法学原理(第三卷)[M].中国人民大学出版社,1998.

[13]陈正云.经济欺诈犯罪的界限与认定处理[M].中国方正出版社,1997.

[14]熊选国.生产、销售伪劣商品罪[M].中国人民公安大学出版社,2003.

[15]McGuire,T.W.,Staelin,R.An industry equilibrium analysis of downstream vertical integration[J].Marketing Science 1983,2:161-191.

(责任编辑:徐 虹)

Crimes of Producing and Marketing Fake Commodities from an Agle of Accurate Fairness of Criminal Law

Chu Chencheng,Lu Yinan

Crime of producing and marketing fake commodities are one of the most important criminal charges in Chinese criminal law,it shoule be set more fairer by the legislative body.Howerver,the charge in current criminal law was not considered accurately.There is no distinguish between the producer and the seller,no difference of responsibility for salling amount of fake commodities betwwen them and no other illegal elements.Sales earning is the only factor be took into account.So the set of this charge is fair seemingly,contrary to the principle of suiting punishment to crime substantially.

crimes of producing and marketing fake commodities;fairness of criminal law;suiting punishment to crime

D924.33

A

1007-8207(2011)06-0126-04

2011-02-10

储陈城 (1986—),男,安徽宣城人,山东大学法学院硕士研究生,研究方向为刑法学;卢轶楠 (1985—),男,吉林长春人,黑龙江大学法学院硕士研究生,研究方向为国际法学。