故乡

2011-11-19

近乡情怯啊!对于一个远离故乡的游子,这是一次悲怆的归来。

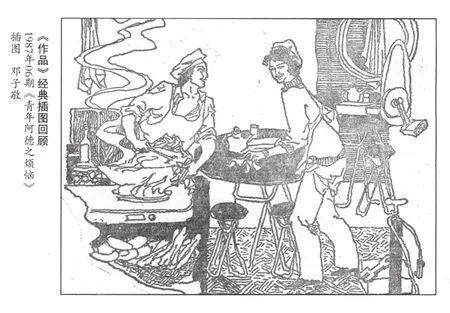

他踩着一条坑坑洼洼的泥泞路走着,故乡的风,把他头发吹得花白。那是1961年4月,正是农历阳春三月,一个人经历了三十六年的漫长别离,第一次回到故乡,但久违的故乡却没有动人地展示出一个游子记忆中春天的美景,没有花满枝头的山岭,记忆中的那些大树连同枝桠上的鸟窠一起被砍光了,屋场上看不到一缕飘起的炊烟,连狗吠声仿佛也在人间绝迹。没有蜜蜂,没有蝴蝶与蜻蜓飞舞,这阒无声息一片死寂的世界,只有乌鸦飞过时滑落的几声凄啼。而他紧闭着嘴唇。如果可以,他也想闭紧自己的眼睛。他也不想看见眼前的这一切,他的目光也在下意识的回避、躲闪着什么。

花明楼,一个美丽的名字,一个美丽的小镇。这里距毛泽东的故乡仅有三十多公里。同湘中大山里的韶山冲相比,这里是一片更适合农耕的土地。站在靳江河畔,有一种映入眼帘的清澈,清澈得一眼就能看到,阳光下两座山峰如同雄狮般的剪影——双狮岭。这亘古的苍山,在苍翠茂密的丛林里积聚着流水与力量,化作一条清泉奔涌的靳江河。这条河,是湘江的一级支流,是她,把原本丘陵密布的花明楼变成了特别适合水稻生长的灌区。据清同治《宁乡县志》载:“昔有齐公,择此筑楼,课其二字,攻读其中。”并将其子攻读诗书的那栋木楼取名“花明楼”。这大约是取盛唐诗人王维“柳暗百花明,春深五凤城”的诗意,又或是源于宋代诗人陆游的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”意境。六十多年前的一个冬日,一个乡下人刚把火塘点燃的季节,他就诞生于这里的一户农家,看这老宅院的规模,该是一户典型的湘中农家,无疑也是当时农家中的一个大户人家,一座土木结构的四合院,墙是土墙,瓦是小青瓦。整座院落坐东朝西,背靠青山,树林与竹林环绕在房子周围。前面有一口池塘,安湖塘,塘边是一片面积不小的水田。院子里有大大小小三十多间茅瓦房,除了居室外,还有农具室、猪栏屋、烤火屋,此外还有专门供孩子读书用的书房。这个规模,要比毛泽东的故居大得多,所以土改时划成分,毛家是富农,刘家是地主。只是,那时候谁又能知晓,一个伟人连同一个伟大的悲剧,就这样,在流血的母腹探出了脑袋和手臂。

刘少奇,原名绍选,字渭璜,在叔伯兄弟中排行第九,人称“九满”。和毛泽东一样,尽管出生在比较富裕的农家,但中国乡村的富裕农家从来都有耕读传家的传统。刘少奇从小就要下田干农活,也要干家务活,这是为了学习种田和长大后管理田庄与家事的本领。另一方面,他还必须勤奋读书,在土地之外寻找另外一条更宽广也更渺远的前途。这孩子从小就酷爱读书,在炭子冲留下了一个“刘九书柜”的雅号。他从一个书生变成一个激进的青年,是1915年,当他听到袁世凯接受了日本提出的灭亡中国的“二十一条”时,这位二十二岁的青年将自己的名字“渭璜”改为“卫黄”,即誓死捍卫炎黄大地和炎黄子孙!他做梦也没有想到,刘卫黄,这个后来消失了很久的名字将又一次出现在他的骨灰寄存证上。回故乡这年,刘少奇还不到六十三岁。还有谁,能成为这样一个最彻底的无产者?历史,或人生,真是充满了宿命的味道。

往事散尽,一切只能从直面现实开始。眼前的花明楼炭子冲,他的故里,恍如时光中的焦炭,黑灰色的老瓦依旧陪着饱经风雨洗涤的土墙,还有一个个残存的土高炉,没有火焰,只有那把天空涂抹得一团污黑的烟囱,依然耸立着,宛如某种伟大的遗迹。

回故乡的第二天,刘少奇先在屋场里转了一圈,看望了一些乡亲。这么多年了,故乡似乎没有多大变化,老百姓的日子过得比以前还苦啊,一个个都瘦骨嶙峋、面有菜色。这还是好的,有的已经浑身浮肿了。一个饥饿的人,从消瘦到浮肿是必将经历一段长时间挨饿的痛苦折磨,到了浮肿的程度,离饿死就很近了。看着乡亲们那蹒跚着艰难行走的脚步,刘少奇原先那份重返故乡的久别重逢的心情早已荡然无存,取而代之的,是痛心疾首的心酸与内疚。他无暇回首往事,也无心去回味久别重逢的心情。而很多老乡过了几十年后还记得,六十出头的少奇同志,看上去比他的实际年龄还要苍老,凌乱的白发下面,是一张瘦削的、充满了忧虑的脸。他走得越来越慢,两条腿快要走不动了。

故乡,对于任何人,都是具有精神意义的。为了听到人民的声音,早在1953年夏天,刘少奇就交给他侄孙刘正山(刘少奇大哥的孙子)一个任务,那时刘正山还在人民大学读书,刘少奇让他回乡过暑假时给他找几个“农民秘书”,把他家乡的情况,事实上也是中国农村的情况,及时写信告诉他。这也是他和底层人民之间的一条直达快捷通道。经过反复筛选,炭子冲的成敬常、黄端生、齐海湘和王升平,成了他的四大“农民秘书”。刘少奇在繁忙的国事之中,还挤出时间把这几个农民专门请到了中南海,听着他们熟悉的散发着泥土味的乡音,畅叙阔别之情,临别时,他又一再叮咛这些家乡人,“你们回去了,要经常给我写信啊!”

从这之后,刘少奇每隔不久都能及时收到来自故乡的信,他要么亲笔回复,要么由乡间进京的人捎话给他们,没有一封信没有回音。中南海和花明楼炭子冲之间的音讯,就这样彼此传递着,一条最底层和最高层之间保持联系的直接快捷的信息通道,多少年来从未隔绝。而通过这些农民朴实的来信,故乡和中国农村的真实现状,在他的脑海里始终是清晰的。然而,从1957年冬天以后,刘少奇突然再也没有收到故乡群众的一封信了。故乡,也似乎变得雾一样的朦胧不堪了。

他不知道,这到底是怎么回事?

这次,刘少奇一回故乡,就想问问,他那几个“农民秘书”怎么不给他写信了?

一问,他才知道,不是这些农民不给他写信,而是有人不准他们写。

炭子冲大队党支部书记王升平也是他的农民秘书之一,他说,有一回,他们公社书记忽然拦住他,问:“你和成敬常是不是经常给少奇同志写信?”王升平说:“是呀,我们是他特邀的农民秘书呀!”公社书记立刻把脸绷紧了,阴沉着脸说:“今后,有什么事找公社解决。公社解决不了,也可以向县委反映。不要把一些屁大的事,都捅到北京去!”

县官不如现管,几个农民再也不敢给刘少奇写信了。到了1958年之后,世界变得让这几个农民越来越不可思议,农民秘书之一的成敬常于是又麻着胆子偷偷给刘少奇写了几封信,反映乡里的真实情况,种田搞密植,密得连风也吹不进去,这叫庄稼怎么生长啊?炭子冲的农民想不通,但谁也不敢反对,公社里下了死命令。

然而,这几封信发出之后,却没有一点反应。这让老成心里打鼓,不知红墙之内的少奇同志收到了没有?紧接着,又开始放“卫星”,从亩产几千斤到亩产几万斤,而社员的征购粮也要按照放卫星放出来的数量缴,农民的口粮却不按吹牛吹出的数字发,发得了吗?于是,他又一次麻起胆子给刘少奇写信,问他知不知道下面这些情况。信寄过去了,又是翘首盼着回信,又是在心里打鼓。过了很长时间,还是没有一点反应。在接连发出的几封信全都如泥牛入海之后,成敬常就心灰意懒了,又过了一段日子,想写也饿得没有力气了。

刘少奇回到故乡第二天就见到了成敬常,尽管他知道家乡的父老乡亲都在挨饿,但一眼看到老成,还是让他吃了一惊,一个壮壮实实的汉子,炭子冲种田的好把式,两只脚已肿得穿不进鞋子,只能踢啦着一双旧布鞋,撑着一把木椅子,一步一步地艰难挪动。这还怎能下地耕种啊。

“这是怎么搞的,老成,你怎么饿成了这个样啊!”老成无力地摇着头,一双眼也肿得眯成了一条缝,声音嘶哑地说:“我得了水肿病,脚肿了,走不动路。听说你回来了,我也不能去看你,男怕穿靴,女怕戴帽,我的脚上穿靴了,只怕要叫少陪了!”少陪了!这话,外人听不懂,但刘少奇听得懂,这是他家乡的土话,少陪了就是快要告别人世了。刘少奇听了,心里越发不是滋味,他一边安慰老成,一边有些奇怪又有些责备地问:“我已经有好几年没有看到你们的信了。你们的生活这样困难,为什么不把情况及时告诉我啊?”

此言一出,让成敬常也感到有些蹊跷了,“这……怪了啊,我们一直坚持给你写信呀,可怎么也收不到回信呀……”

刘少奇的眉头一下拧紧了,他相信老成说的是真话,难道是信没寄到?丢了?如果只丢失一两封信还有可能,可刘少奇仔细一打听!

刘少奇震怒了!很多熟悉少奇同志的人都知道,他天性随和宽厚,是很少发脾气的,但这次,他是真的愤怒了,他当即叫湖南省公安厅查一查,为什么在他的家乡,群众寄给他的信件都收不到?这些信到底到哪儿去了?

这事情非同小可,省公安厅立刻派了一位副厅长,开始侦查这件信件失踪案。很快,情况就查清了,刘少奇这四个“农民秘书”以及别的农民写给他的信件,都被花明楼公社书记和一位县里下来挂职的大队长拿走了。但省公安厅找他们谈话时,他们却不承认,还矢口否认追问过王升平为“屁大的事”向上写信。但铁证如山,调查组在县邮电局查阅了当时的有关记录,发现这种扣压群众信件并非偶然个别现象,几乎每个公社、每个大队都有这种情况,而人民群众鼓起勇气写给省里和中央的信件,几乎全都被当地政府扣押了。

情况搞清楚后,刘少奇在炭子冲召开了干部群众座谈。他看见那个公社书记也在座,刘少奇对他说:“以前我和王升平、成敬常通信,今后我还想和他们常通信。请你们给我一点通信自由,不要扣压我的信,好不好?群众和我通信并不是要捣公社、大队的乱,我是想帮你们的忙。我这个人也可能犯错误,帮个倒忙,那我再向你们承认错误,作检讨!”他又严肃指出:“给中央写信,不管是好人写的,还是坏人写的,中央看看也没有坏处,任何一个人或一个党员,都有权利向上级党委告状,这是宪法、党章规定了的。”听说很多农民因为向上面反映情况还挨了批斗,挨了打,刘少奇异常痛心,说:“随意打人骂人,是违法乱纪行为,今后不管什么人打死人、打伤人,都要受到审判,包括我这个人民共和国的主席在内。”

成敬常明白是怎么回事了,他觉得错怪了少奇同志,连声说:“一错三不知,神仙怪不得,既是这样,那以后不写信了,有什么意见,我们上北京,当面向你报告!”

刘少奇点着头,说:“为了大家的事情,以后你们可以到北京来找我。你们认为需要当面向我反映情况,可以随时来嘛,住房吃饭我出钱!”

苍茫大地,风雨泥泞,一个又高又瘦的身影就这样深情而不知疲倦地奔走着。从1961年4月1日到5月15日,刘少奇先后到了宁乡、湘潭、长沙三县的东湖塘、广福、花明楼三个公社、六个生产队进行调查研究,历时四十四天。从大背景看,他这次回故乡,也是为了响应毛泽东“大兴调查之风”的号召。毛泽东说,“建国以来,特别是最近几年,我们对实际情况不大摸底了,大概是官做大了。我这个人就是官做大了,我从前在江西那样的调查研究,现在就做得很少了。”毛泽东提出“今年搞一个实事求是年”,“要用眼睛看,要用口问,要用手记。谈话的时候还要会谈,不然就会受骗。要看群众是不是面有菜色,群众的粮食究竟是很缺,还是够,还是很够,这是看得出来的。”

随后,毛泽东、刘少奇、周恩来等中央主要负责人,纷纷开赴农村调查。

一回湘,刘少奇对湖南省委负责同志申明:“这次到乡下,不住招待所,采取过去老苏区的办法,直接到老乡家里,铺禾草,睡门板,不扰民。”

一条条逶迤延伸的乡间小路,连着村舍,连着田野,却没有农家的热气腾腾的日子,没有春天茁壮成长的庄稼。那些日子,他身着蓝布衣,脚穿青布鞋,一路步行,先后走访了首自冲、安湖塘、柘木冲等五个公共食堂。揭开灶上的锅盖,看社员吃些什么,锅里黑糊糊的一团,散发出刺鼻的气味。这些公共食堂大都没有隔夜粮,只能靠社员去搞些野菜来充饥。走进社员的住房,掂掂床上的被子,看盖得薄不薄,被子也是千疮百孔,想起那些在半夜里常常冻醒的农人,他的心也在一阵阵颤栗。

在长沙县调查期间,他在广福公社天华大队部一间十多平方米的土砖房里,一住就是十八天。潮湿的春天,许多东西都在霉烂发毛,还有虱子、虫蚁和从墙缝里爬进来的毒蛇。一个国家主席,住在这样的土砖房里,为的就是离老百姓更近一点,听听干部群众讲真话。但那些公社干部、大队干部还是一片莺歌燕舞的大好形势:“我们公社在‘三面红旗’照耀下,形势一片大好,粮食亩产八百斤,跨了《纲要》,群众生活比过去好多了……”这种背诵式的套话大话,刘少奇一听就能猜出,这是按某种统一的口径早就准备好了的,他们什么都准备好了,就是没有准备好老百姓挨过春荒的粮食。他也没有过多地责备那些县、公社和大队干部。他是一个宽厚的人,也是一个平和的人,作为国家主席,他更多是在内心里反省和自责。

每看见一个饥饿的农人,他就会走过去,下意识地把他拥在怀里,就像搂着自己的兄弟。他最想听的就是他们的话,老百姓的话。但只要干部们跟着他,老百姓就不敢走近他,站得远远的。就是刘少奇主动走近他们,他们也不敢开口讲话。一个国家主席,竟要面临这样尴尬的选择,他是跟干部在一起,还是跟老百姓在一起?刘少奇只好把那些陪着自己的干部支开了,他以为这样老百姓就敢讲真话了。但老百姓只是低着头,抽烟,叹气,就是不开口。刘少奇知道,这几年,凡是说过真话的人,都被打怕了。在沉默片刻之后,他慢慢摘下帽子,露出满头花白的头发,一次又一次对着老百姓俯下身,低下头,他在给老乡们鞠躬,给老乡们真诚地道歉。看着一个国家主席一次一次地低头,认错,老百姓这才相信,中央这次是下了决心,要整顿了,要动真格了,他们这才开始吞吞吐吐地讲真话。他们压低声音告诉国家主席,现在几乎家家都没饭吃,田里荒了,不是农民懒,饿得实在没有力气劳动了。一个老贫农麻着胆子说:“有人说我们公社的粮食亩产八百斤,把禾秆子加在一起称也不够哩,除非把田里的泥土挖出来凑数!满打满算,一亩田搞不过两三百斤,还是谷子,但干部都逼着我们说瞎话,这样他们就可以提拔当官。”有胆大的,还试探着问他:“刘主席,现在是怎么搞的,弄得我们种田人没饭吃,那不种地的人还不都要饿死?”

这话,让刘少奇心里有种说不出的滋味。他感到,讲真话有多难啊,要了解真实情况又有多难啊,农村的严峻现实,绝不是一天两天就能看清楚的,他知道,在这饥荒岁月,城里人的日子也过得紧紧巴巴,但多少还有粮食配给,城里人虽说也有患上了浮肿病的,但没有乡下人这样普遍,更没有发生大规模饿死人的现象。

刘少奇在一间土砖房里住了十八天,也走乡串户地奔走了十八天,走到哪里记到哪里,记满了好几个笔记本,这才把这里的粮食问题、公共食堂问题、分配问题、山林问题大致了解清楚了。

刘少奇在另一个公社考察时,那里还是个先进公社,听说刘主席来了,数十个衣衫褴褛、拖儿带女的老百姓跪在路旁,地上摆着一长溜空荡荡的饭碗,他们大声哭喊着:“刘主席呀,我们没有饭吃,快饿死啦,请求政府救救我们啊!”

几位老人捧上手中的糠菜,“刘主席,你尝尝我们吃的是什么?”

刘少奇掰了一些吃了,那谷糠掺杂着野菜的滋味又涩又苦,他心里更加不是滋味。

后来才知道,老百姓能吃上这样的东西,还是当地干部知道他要回乡,事先拨了几千斤谷子给公社食堂。

随着逐渐深入的调查,那些干部不得不承认群众生活“有一定的困难”,但他们又把这一切归咎于这些农民瞒产私分。刘少奇想,如果真是农民瞒产私分了,倒也好啊,可他们瞒产私分的粮食到哪里去了?在旧社会,老百姓有把粮食藏起来的习惯,但那是怕粮食被兵匪夺去。可现在,难道他们快要饿死了还把粮食埋在地底下?

在农人们的一片哀怨声中,刘少奇先在东湖塘人民公社王家湾生产队一破旧屋子住了五天。当地干部想把他安排在好一点的地方住,他说,老百姓能住,我为什么不能住?快到吃晚饭时,他听说公社还特意为他准备了一桌酒菜。他一听,气就不打一处来,“老百姓吃糠咽菜,却叫我吃肉喝酒,我能吃得下去吗?”他要他们立即把酒菜撤去,只留下了米饭和一碗青菜。

一天,途经双凫铺人民公社黑塘仑,灰蒙蒙的天边,眼看就要下雨了,刘少奇看见路旁一所茅屋前有一个头发花白、瘦骨嶙峋的妇女拉着几个小孩在哭泣。怎么回事?他一愣,赶快走了过去。那妇女看见是个干部模样的人走来了,她扑通一下跪在了刘少奇的跟前,抱住他的腿泣不成声。刘少奇赶忙用双手把她扶起来,一看,这妇女看上去年岁并不大,头发却已经花白了。他一边扶着她一边安慰这妇女:“大嫂,你不能这样,我担待不起呀,你有话慢慢说。”听了那妇女的诉说,他才知道,这妇女叫颜桂英,搞了三年大跃进,她三年搬了八次家,不久前他丈夫死了,说是病死的,实际是饿死的,她一个寡妇现在要独自抚养三个小孩,原来家里土改时分的房屋被拆掉了,现住几间茅屋,又不让她和伢崽们住了,孤儿寡母眼看着就要无处安身,喊天天不灵,叫地地不应……

“家搬三次穷啊,何况她搬了八次家呢!”刘少奇心酸不已,一打听,像这个妇女一样的困难户还有很多。那时候,很多农民的房子,都在大跃进中被拆掉了,有的拆掉盖了公共食堂,有的被填进土高炉里炼了钢。但现在不是追究原因的时候,必须赶紧让老百姓住进房子里。很快,他就把当地干部找来了,一是暂时不让那个妇女搬家,二是以最快的速度把住房困难户的情况摸清底细,由公社和大队马上统筹解决,不能等了!他一连声地马上,一连声的不能等了,老百姓没房住,他急啊。当天晚上,他又马不停蹄地赶到县城,亲自找县委书记、县长研究解决农民群众的住房困难。他要求宁乡县委立即研究起草一个《关于解决当前社员住房的意见》。凌晨两点,一个国家主席,还在对一个县级文件逐字逐句审阅、修改,亲自写了批语。他要求县委把文件马上发下去。湖南省委也很快将这个文件转发全省,这对解决当时农村无房户的困难起了很大的作用。他对那些县里和公社的干部们说,“革命的目的就是要解决人民的吃穿住问题,人民受了这么多苦,我们要为他们分忧解愁呵!不然要我们共产党人干什么!”这是最朴素的真理,老百姓不可一日无粮,更不可一日无房啊。他还提出停止他的故居对外开放,分给社员住。他看到群众有顾虑不愿搬进来时,便亲自点了几户社员的名,叫他们马上搬进去住。他说,不要担心有人来参观,我看外国人不让他来,中国人来没问题,每人招待两碗开水。要给钱也可以收。他还说,不但房子要分给社员住,就是这里陈列展出的桌子、凳子、锅子、炉灶,一切家具什物,都要作为退赔,退给社员,楼板可给社员作门窗用。他还特别嘱咐将要住进去的社员:“你们在这里可以住上十年、二十年,等你们有了房子,比这个房子好,愿意搬再搬。”

回到故乡花明楼炭子冲后,刘少奇夫妇就一直住在炭子冲旧居。

去炭子冲刘少奇故居参观过的人,应该都看见过那幢风雨沧桑的老屋,老屋里的那间土坯房,那间老式木架子床。整个世界,或许只有中国的国家元首还能躺在这样的房间了,这样简陋的一张床上,安详地入眠。这是平常事,但要平常心。一个身居高位的人,如果没有只属于共产党人的那种坚定信念,是很难做到这一点的。真的,很难。如果仔细看,这床头还能依稀看到时间没有磨灭的一些字迹,那是他在十八岁的生日到来时,在床头刻下八个字:“天下兴亡,匹夫有责。”

那些日子,他不是到社员家走访,就是请乡亲们到他的旧居里来谈心,他的大门每天都是敞开的,一直敞开到深夜。他接待了一批又一批的农民,他亲自给每个来访的老乡沏茶,敬烟,他也爱抽烟,陪着老乡们一根一根地抽,吸着烟,吐着烟,心里却在运思一个大国的现实与未来。夜深了,他家里仍然是七嘴八舌的一片说话声。既然国家主席爱听大实话,许多老百姓积郁在胸中多时、想讲又不敢讲的话,就会源源不断地倾吐出来,那样的真挚,那样的热烈,也充满了抱怨。

有的老百姓直说,“农村搞成这个样子,不是天灾,而是人祸。”

还有的说:“刘主席啊,再这样搞下去,就会弄得路死人绝,到时候恐怕连抬死尸的人都会找不到啊。”这话,越说越刺耳了,但刘少奇知道这是真话,共和国主席又一次谦卑地低下了头,连声说,“我们没有把工作做好,乡亲们受苦了,我这次回来就是向乡亲们检查错误的。”

他又找来他的农民秘书之一王升平。这位炭子冲党支部书记,难免也有头脑发热的时候。

刘少奇问他:“你为什么会犯‘五风’错误?”

王升平说:“没有听党和毛主席的话。”

刘少奇摇着头,看着他,他的眼神是平和的,但有一种说不出的光芒,“我看哪,归根结底还是没有听群众的话,如果真正听了群众的话,就不会犯‘五风’错误。因此,无论何时何地我们都必须尊重人民的民主权利,发扬民主,走群众路线。”

王升平听了,低头不语了。这话意味深长,也让一个农民似乎感觉到了什么。是什么呢?他正在寻思,刘少奇又问他对公共食堂的看法,这是王升平一开始也不敢讲实话的,他知道这话的严重性。但见少奇同志问得真切,他才大胆地说:“公共食堂再办下去,会人死路绝的,只怕有人插田,无人过年啊。”农民一旦开口说话,就是巷子里赶猪——直来直去,这话听着可怕,但很真实。

刘少奇说:“那好,你先把你那个食堂解散。”

但一个大队党支部书记是不敢解散公共食堂的,还是那句老话,县官不如现管。国家主席刘少奇也得先征得宁乡县委同意后,才决定先解散柘木冲食堂。一个食堂解散了,就绝不止一个食堂被解散,那种如洪水决堤般的力量势不可挡,几乎在顷刻间,炭子冲的食堂解散了,花明楼的食堂解散了,全县所有公共食堂都解散了。

就在柘木冲食堂解散的第二天,刘少奇又深入社员家中走访,他看到农家的铁锅早已炼了钢铁,坛坛罐罐也早已打碎,赶紧让当地政府部门组织生产老百姓急需的锅碗瓢盆,来弥补农人残缺不全的生活。为此,他用了很大的精力同宁乡县委一起研究恢复和发展生产的措施。他说,这几年生产之所以出现了大倒退,粮食出现了大减产,一是农、轻、重比例严重失调,伤害了农业这个基础;二是大办农业中搞乱了体制,破坏了生产关系,挫伤了群众积极性,最主要的是违背了客观经济规律,违背了人民的心愿——要刻石立碑,子子孙孙不要再刮‘五风’了!

在炭子冲大队干部社员座谈会上,他再次重申和强调了人民的主体性,中国农民精耕细作数千年,积累了相当丰富的农耕经验,如密植、插双季稻、种棉花、修公路等,公社、大队干部只能提出方案,没有权作决定,要让人民真正行使当家作主的权利。一切都要经过社员大会(或代表大会)讨论决定。干部是社员的勤务员,不是社员的老子,应该好好为社员办事。停了,他还再三嘱咐父老乡亲:“这里是我的故乡,省、县、公社都有照顾,照顾多了不好,没有照顾也可以搞好嘛!主要靠自己努力,事情就可以搞好,千万不能用我的名义要求别人照顾。这里还有我的亲属,不要因为我的关系特别照顾他们。”

这四十四天,刘少奇还纠正了一些错案。那时,花明楼小学有个五年级的小学生,在电线杆上写了一句“打倒刘少奇”的口号,被定性为“书写反革命标语罪”,这孩子所在学校的校长和班主任也被撤职查办。当刘少奇听说并且过问这件事时,气氛一下变得高度紧张。但刘少奇不是要追究这件事,而是要当地有关部门立即撤销这件案子,放了那孩子。他深知,这几年的穷折腾瞎折腾,让老百姓深受其害,一个小孩子,根本不知道什么是反革命,只是挨了饿,难免发点小小的牢骚,这不算什么,也不能怪他,更不能连累他的校长和班主任。当然,作为政治家的刘少奇,也没有把这看作一个孤立的个案,他在向人们展现执政党的一种宽容姿态,营造出一种宽松的政治气氛。

刘少奇这次回故乡,可以说是他清理自己的思路,并在第一线开始经济调整的开始。四十四天的奔走,四十四天的倾听,四十四天的沉思,共和国主席的心思,多少次沉下去,又多少次浮起来。而对即将开始的经济调整,尤其是农村如何调整,他心里,已经酝酿成熟。这次调查,也为中央《农村人民公社工作条例(修正草案)》的及时出台奠定了坚实的基础。在某种意义上说,宁乡花明楼的经济调整,也就是后来的中国经验。

就从这里开始吧,他的决心已经下定。临走时,他对家乡的干部说,要稳定体制,土地、劳力、耕牛、农具要固定到队,保证生产的所有权和自主权,不得任意平调。要给社员一点“小自由”,发展家庭副业。田塍、荒山可以包产到户,一些空坪隙地,可以分给社员种作物,房前屋后可以让社员种树。以后大家养猪有肉吃,养鸡有蛋吃。一定要坚持按劳分配,不要搞供给制。除五保户必须照顾外,其余都要按劳分配。手工业工人的待遇要提高一些,如果是一拉平,谁还去学手艺?

在他渐行渐远的身影背后,毕竟是春天了,漫山的杜鹃花开了,还有杜鹃催人播种的叫唤声,在远山中悠远地回荡着,布谷,布——谷——故乡的农人又开始忙碌起来,水田里的禾苗正节节拔高,屋场里的猪粪,牛粪,沤出来的气味,一阵一阵的,和着炊烟,浓浓地弥漫着。这是乡村的气味和乡土的气味,也是一个村庄开始走向正常生活的重新开始。只是眼前这条艰险的、充满了无限玄机的路,他认准了,但不知道他能走多远?