语言的生态与生态视角下的外宣翻译

2011-11-15郜万伟

郜万伟

(河南财经政法大学成功学院外语系,河南郑州451200)

语言的生态与生态视角下的外宣翻译

郜万伟

(河南财经政法大学成功学院外语系,河南郑州451200)

从语言霸权及文化霸权入手,分析讨论了语言生态失衡对弱势语言及弱势文化的影响,指出全球化(或者说是英美文化全球化)导致的语言生态失衡需要在翻译时抵制语言及文化霸权,平衡语言生态,尤其在“大外宣”翻译时应采用生态翻译的方法,译者要“译有所为”,自觉保护弱势语言及文化,维护弱势语言的全球地位,翻译时采用异化的或者说是生态抵制的翻译策略。

语言霸权; 语言生态; 生态翻译; 外宣翻译

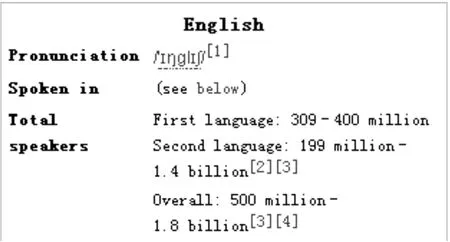

全球化确实是个好东西,比如因特网的普及,让我们足不出门,便知天下事。今日浏览网页,看到几个比较有意思的话题。一个来自wikipedia英文对English language的描述:(如图1:)

图1 维基百科英文对English Language的描述(数据来源:http:/ /en1wikipedia1org/wiki/English2language#cite2 note-37 2011-7-25:am 09:30)

也就是说,共有5亿~18亿人说英文,这其中有3亿到4亿人以英文为母语,其余将其作为第二语言使用。(注:据联合国2010年发布的《世界人口状况报告》统计显示,目前世界总人口为641647亿。http:/ /news1runsky1com/2010-07/ 05/content236319991htm,2011-7-25:am 09:31)

另外一组数据是一篇博文上的,“英语是世界上各大航空公司和国际商业界使用最为广泛的语言。世界上超过80%的电子储存信息是用英文写成的,世界上超过三分之二的科学家能够阅读英文。据估计在2亿互联网用户中,有大约36%的人使用英语作为沟通工具。世界上有75个国家将英语作为官方语言或者给予英语十分特殊的地位。”(数据来源:http:/ /zhidao1baidu1com/question/2730232581html?fr=qrl&cid=218&index=3,2011-8-10:am 11:10)数据是否准确,无法考证。

还有一本书,书名《The Language War》(语言的战争),是由加利福利亚大学伯克利分校的语言学教授罗宾·洛克夫教授写的,在书中,他提出:“20世纪末的权力与地位之争是对话语权的争夺,语言控制权时机上是一切权力的核心基础。”[1](P12)

这些数据仿佛在说明,现在英语语言已经在开始一轮“语言殖民主义”。随着全球化的发展,这种“语言殖民”也越来越快速化,深度化。在我们在享受全球化温情脉脉的实惠时,我们是否感受到英语文化那赤裸裸的威胁?

一、语言霸权与文化霸权

说是赤裸裸的威胁一点儿也不过分,因为西方(特别是英美)所倡导的民主、人权等价值观随着英语的全球化慢慢深入到其他国家的文化体系里。也许,英美国家所说的“和平演变”的真实含义就在于他们的文化、语言逐渐替代弱势国家的文化及语言,从而建立“文化霸权”、或者说是“语言霸权”。

早在1992年,语言学家罗伯特·菲利普森就在他的《语言领域的帝国主义》一书中就提出了“语言霸权”(linguistic imperialism)之概念。他在书中确立了“英语是语言领域里的帝国主义”[2]这一观点。然“语言霸权”与“文化霸权”是相辅相成的。语言是文化最重要的载体,是一种特殊的文化现象。全球化的直接后果之一就是英语霸权在全球的建立,也成就了英美文化在世界上的霸权主义。

伴随英法美等现代民族国家和民族主义的产生与发展,语言作为民族国家的重要身份认同标志也得到空前的强化,一旦失去了自己的语言,失去了话语权,一个民族就会湮灭去全球化的浪潮中。语言霸权,或者说文化霸权带来的后果就是世界上一些小语种的集体失音,直接或间接的导致说这些语言的文化凋零,导致语言生态的失衡。

二、语言生态与生态翻译

美国斯坦福大学的E·Haugen(1971)最早提出并使用“语言生态”[3](language ecology)概念。90年代,随着全球生态危机问题的凸显,语言学家开始关注全球化对语言生态的影响。随着研究的深化,生态语言学的研究目标确定为“探讨语言在调整生态系统能够中可能产生的影响,以及在生态破坏或生态协调过程中所起的作用”[4](P1)。

语言的多样性是生态语言学研究的一大重点。语言文化史研究表明,自从欧洲殖民时代开始,世界语言就开始加速消亡,现在的语言数量比500年前减少了15%。[5]尽管语言生态与生物生态有很大的相似性,在历史的发展中有语言的衰落并消亡。但全球化背景下语言的加速衰变和消亡已经不再是正常的发展变化现象,而是当今生态危机的组成部分。而语言生态失衡的一个重要原因就在于英语的语言霸权和文化霸权,或者说是英语的“语言帝国主义”(linguistic imperialism)。随着“英语霸权”的确定,英美国家依仗超强实力建立起来的领导权,在世界各地推广其制度、原则及价值观,不可避免地带有目的性和强制性,从而影响了语言生态的正常发展。雪上加霜的是,翻译,作为推动全球化的引擎之一,加剧了这一过程的发展。美国学者韦努蒂在《隐形的译者》一书里,用多项统计资料说明自二次大战以来,由于英美文化占尽优势,译入英语的外语作品远比翻成外语的英语作品为少。[6](P11-16)而在翻译选材方面,英美两地又偏爱那些较容易为他们的读者接受的作品。又如文化传递,弱势文化相对很少译成强势文化,而以欧美中心主义为代表的强势文化却大量译成弱势文化,从而导致英美国家的“翻译逆差”。加之我们再外宣翻译中采用的“译者隐形”的翻译方法,导致“翻译生态”加剧失衡。

为了平衡语言生态,保护弱势语言及弱势文化,在翻译时采用生态翻译策略不失为一种理想的方法。生态翻译学理论始于胡庚申教授2004年提出的“翻译适应选择论”(Translation as Adaptation and Selection),并于2006首次提出“生态翻译学”之名,并诠释了生态翻译学研究的基础、内容和方向,论证和构建了一个以译者为中心的“翻译适应选择论”。

在“翻译即适应与选择”的主题概念之下,该理论将“译者为中心”(translator centeredness)的理念明确地体现在翻译的定义之中——翻译是“译者适应翻译生态环境的选择活动”[7]。该理论运用“适者生存”的自然法则,提出并论证了翻译过程中译者的中心地位和译者主导作用,并倡导“译有所为”(Doing Things with Translation)(ibid),即:一,翻译出来的东西可以做事情(侧重客观效果);二,运用翻译可以做事情(侧重主观能动)。具体地说,作为一种创新性的行为,译者的“译有所为”可以“为”在语言创新,“为”在交际沟通,“为”在文化渐进,“为”在社会变革,“为”在文明沉淀,也可以“为”在译学发展。

显而易见,生态翻译中构建的“译者为中心”以及“译有所为”的翻译主张,是“一种翻译实践,该实践控制着弱势语言的使用者和译者,该译什么,?什么时候译,怎么译”[8](P167),具体说,生态翻译就是要保持语言地位的平衡,二是要保持自身语言的绿色性,维护语言的纯洁,文化交流的平衡。正如米歇尔·克罗尼恩所呼吁的,要在不通语种的翻译之间要保持“健康平衡”(healthy balance)(ibid)

三、中国的外宣翻译研究

狭义的外宣翻译,或者说是新闻文体翻译,其行为主体为国家政府,其翻译内容以公文报道、新闻评论和公示语为主。

但从“大外宣”[9](P2)的角度来看,在对外开放的形势下,各行各业几乎都有对外宣传的任务要要求,其行为主体成了所有与国外打交道的单位或个人,其翻译内容也扩大到经贸、文化、娱乐、教育、体育等领域。

新中国的外宣翻译始于何时,目前难以确定。自建国以来,面对国际上恶劣的外交环境,为了改善中国的国际形象,新中国应该在对外宣传时有相应的外宣翻译。但那时科技不发达,现在很难找到当时论外宣翻译的踪迹。有迹可循的是段连城先生[10]发出了“译界要重视对外宣传”的呼声;沈苏儒、林戊荪等在1992年提出“中译外”之思想;[11]李欣于2001年提出了“外宣翻译”这一术语。[12]随后的几年里,陆续有不少学者对中国的外宣翻译进行学术界定、方法研究、译品评介等。通过CNKI检索结果可以发现,从1990年到2011年各类期刊上共刊登了与“外宣翻译”有关的194篇论文(数据来源于www1cnki1net上的知识检索),从2004年开始激增,到07年达到高峰。

徐建国[13]对90年代后的中国外宣翻译做了一个整体研究,在分析外宣翻译的“名”与“实”后,对外宣翻译中存在的一些学术问题做了深入探讨。杨雪莲博士[14]、陈学先硕士[15]、胡洁博士[16]、仇贤根博士[17]分别从传播学、目的论、建构主义及国家形象塑造等角度论述了我国外宣翻译的得与失。丁衡祁教授[18]分析了外宣翻译中常见的十三种错误,而段连城先生[10]把外宣翻译中的错误归纳为两种:“甲型病状”与“乙型病状”(“甲型病状”表现为“白字”连篇,语法错误和用词不当;“乙型病状”指拼字无误、语法不错,但外国读者会感到难懂甚至不懂,更谈不上喜闻乐见的译文),并做相应探讨;傅似逸[19]建议“以语篇为中心”进行外宣翻译;胡芳毅、贾文波[20]、王东风[21](2003)分析了意识形态对外宣翻译的影响;陈小慰[22](2007)认为外宣翻译的核心在于要在读者(受众)心里产生对外宣翻译内容的认同感,等等。

四、外宣翻译中的生态适应与生态抵制

本文认为,外宣翻译应该是一个宽松的概念,应该从“大外宣”的角度进行理解并有效的执行正确的翻译策略。

上面这些学者从语言对等层面、文化传播层面、意识形态层面来剖析外宣翻译。以“归化”、“功能对等”为翻译准则。例如,黄友义提出,外宣翻译要坚持“三贴近原则”,即,贴近中国发展的实际,贴近国外受众对中国信息的需求,贴近国外受众的思维习惯。[23]黄老师的这种“归化”翻译主张,要求译文流畅或透明,要符合受众国家的思维习惯,要求翻译“求同”(译文与目的语要同一思维模式)。

从交际的角度来看这些“归化”的或者说“透明”的翻译方法是完全可行的,这些翻译方法可以满足外宣翻译的信息传播需要。然而这些译法根本上是某种意识形态之下的产物。韦努蒂指出英美两国在翻译出版上的“贸易逆差”,其本质就是一种文化侵略现象。[24]王东风先生则把这种现象称为英美翻译传统的“暴力”倾向。[25]

因此从文化价值观的传递、国家形象的树立角度来看,采用这种方法还远远不够。外宣翻译不仅仅是信息的传递,它还担负着对外传播中国文化价值观的责任,担负着在英语全球化大行其道的今天维护汉语地位的重任。解构主义的翻译思想认为,翻译不是要“求同”,而是要“存异”。要抵制英美的文化侵略,反抗翻译“暴力”,外宣翻译就要抵制殖民主义的翻译观和英美民族中心主义和帝国主义文化价值观,以求得在“语言生态”环境中拥有自己的话语权,并对“他”语言文化产生影响。

具体到翻译方法上来,从“大外宣”的角度,就是外宣翻译要努力维持翻译生态的平衡,即文化的平衡,不能被翻译的“贸易逆差”湮没弱势语言和文化。译者要“译有所为”,在翻译时,要把本国的文化价值观,在适应全球化发展的生态下,有意识的翻译成强势语言,也就是说,译者要有一种“文化自觉”意识。从方法上讲,在把弱势语言翻译成强势语言时,不能一味的采用“归化”或者“译者隐形”,而是多采用“异化”或者“译者现形”的翻译方法,结合脚注、尾注、解释等辅助翻译技巧,传播弱势语言的声音。

结语

德里达曾论断:如果一个社会只有一种声音,如果美国成为“世界的标杆”而以其为模式把整个世界“殖民化”,如果英语最终战胜了其他语言而最终使其他民族忘记了自己的母语,这不是美国的胜利,不是英语的胜利,而是它们的悲哀!这个胜利是一个需要悼念的胜利,它应该为失去与自己不同的语言和风俗而悲痛。[26]

外宣翻译中的生态抵制可能在狭义的外宣翻译中会造成暂时的文化休克,然而,相比于再强势语言中的长期失音,暂时的休克也是值得推崇的结果。没有翻译的抵制,就难以有翻译生态的平衡,没有翻译生态的平衡,就难以有语言生态的平衡,没有语言生态的平衡,弱势语言就渐渐消失,弱势文化就在全球化的浪潮里成为历史。

[1]罗宾·洛克夫.语言的战争[M].北京:新华出版社,2001.

[2]RobertPhillipson,LinguisticImperialism[M].Oxford:Oxford University Press,1992.

[3]Haugen,E.TheEcology of Language[J].1972.InFill&Mühlh?usler(eds.).2001.

[4]Gabbard,R.Ecolinguistics:the Future of Linguistics[A].From http:/ /www.Ecoling.net.

[5]Maffi,L.Language:A Resource for Nature[J].Nature&Resources,1998 34/4:12-21.Also from:http:/ /www.terralingua.org.

[6]Venuti,Lawrence.The Translator's Invisibility[M].London and New York:Routledge,1995.

[7]胡庚申.从术语看译论——翻译适应选择论概观[J].上海翻译,2008,(2):21.

[8]Cronin,Michael.Translation and Globalization[M].London and New York:Routledge,2003.

[9]爱泼斯坦,林戊荪,沈苏儒.呼吁重视对外宣传中的外语工作[J].中国翻译,2000,(6):2.

[10]段连城.呼吁:请译界同仁都来关心对外宣传[J].中国翻译,1990,(5):31.

[11]沈苏儒.关于中译英对外译品的质量问题[A].《中国翻译》编辑部.中译英技巧文集[C].北京:中国对外翻译出版社,1992:59-72.

[12]李欣.外宣翻译中的“译前处理”——天津电视台国际部《中国.天津》的个案分析[J].上海科技翻译,2001,(1):67.

[13]徐建国.外宣翻译的名与实——20世纪90年代以后研究述评[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2009,(2):35.

[14]杨雪莲.传播学视角下的外宣翻译——以《今日中国》的英译为个案[D].上海外国语大学博士论文,2010.

[15]陈学先.从目的论的角度看对外宣传文本的汉英翻译策略[D].广西师范大学硕士论文,2005.

[16]胡洁.建构视角下的外宣翻译研究[D],上海外国语大学博士论文,2010.

[17]仇贤根.外宣翻译研究——从中国国家形象塑造与产剥削角度谈起.上海外国语大学博士论文,2010.

[18]丁衡祁.对外宣传中的英语质量亟待提高[J].中国翻译,2002,(7).

[19]傅似逸.试论对外宣传材料英译“以语篇为中心”的原则[J].外语与外语教学,2001,(1):61.

[20]胡芳毅,贾文波.外宣翻译:意识形态操纵下的改写[J].上海翻译,2010,(1):42.

[21]王东风.一只看不见的手——论意识形态对翻译实践的操纵[J].中国翻译,2003,(5):38.

[22]陈小慰.外宣翻译中“认同”的建立[J].中国翻译,2007,(1):72.

[23]黄友义.坚持“外宣三贴近”原则,处理好外宣翻译中的难点问题[J],中国翻译,2004,(6):18.

[24]陈德鸿,张南峰.西方翻译理论精选[M].香港:香港城市大学出版社,2000.

[25]王东风.帝国的翻译暴力与翻译的文化抵抗:韦努蒂抵抗式翻译观解读[J].中国比较文学,2007,(4):66.

[26]Derrida.Jacques.The other heading:reflections on today?s Europe[M].Indiana University Press,1992.

International Publicity Translation from the Perspective of Language Ecology and Eco-translatology

GAO Wan-wei

(Chenggong College of Henan University of Economics and Law,Zhengzhou,Henan 451200)

With the development of globalization,linguistic imperialism or cultural hegemony has posed great threat to the weak language,or weak culture,which in turn throws off the linguistic balance.Therefore,it is urgent to protect language ecology.What translators should do is to make full use of eco-translatology as a tool to resist the translation approach of ethnocentrism and colonialism,to do things with translation and to adapt translation strategy of foreignization rather than domestication to the“pan-international publicity translation”.

linguistic imperialism; language ecology; eco-translatology; international publicity translation

H059

A

1671-9743(2011)11-0076-03

2011-10-27

河南省社科联、经团联2011调研课题“生态翻译学视角下的中国外宣翻译研究”阶段性成果,项目编号:SK L-2011-1427。

郜万伟(1977-),男,湖北恩施人,河南财经政法大学成功学院讲师,硕士,从事翻译理论与实践、计算机辅助翻译方面的研究。