淮河流域中游湿地景观格局演变的驱动力分析

2011-11-08胡巍巍徐小梅

胡巍巍,江 涤,徐小梅

(1.韩山师范学院 旅游管理系,广东 潮州 521041;2.池州市环保局,安徽 池州 247000)

淮河流域中游湿地景观格局演变的驱动力分析

胡巍巍1,江 涤2,徐小梅2

(1.韩山师范学院 旅游管理系,广东 潮州 521041;2.池州市环保局,安徽 池州 247000)

淮河流域中游河湖湿地水空间巨大。解放后50年来,淮河流域中游地区湿地萎缩,大量的湿地转变成水田和非湿地,大量的天然湿地演变成人工湿地和非湿地,其中又以作为天然湿地主体的河湖湿地损失最多,并存在河湖湿地-滩地-非湿地的演变过程。通过分析得知,在这50年里,影响淮河流域中游湿地景观格局演变的主要驱动力是土地利用和河流调控两大因素。

淮河流域中游;湿地景观格局;驱动力;河流调控;土地利用

1 引言

湿地与森林、海洋一起并称为全球三大生态系统,湿地具有巨大的调蓄洪水、调节气候、控制污染、减少土壤侵蚀、美化环境、维护生物多样性、提供生物生产力等生态服务功能[1]。淮河流域水系复杂,湖泊众多,现有湿地面积330.2万hm2[2],湿地类型主要包括天然湿地河流、湖泊、滩地、沼泽地和人工湿地水库坑塘、水田。

解放以后,淮河流域人口增长迅速,粮食需求大量增加,对土地的依赖性增强,为了解决吃饭问题,增加了大量的耕地,水热条件好的地区还开垦了大量的水田。围湖造田,占用河滩地使湿地面积减少。同时随着人口的迅速增长,人类活动对河流的干预强烈。这些人类干预行为可以统称为河流调控,包括防洪措施、修建水库、大坝、为航运目的而实施的河道标准化、截弯取直,以及为工业、农业和生活用水而修建的水利设施等等。淮河流域中游是水旱灾害的集中区,人类的干预活动尤为强烈。本研究主要对解放以来淮河流域中游湿地景观格局演变的驱动力进行分析。

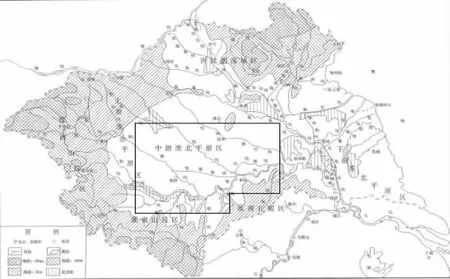

淮河自河源至洪河口为上游段,洪河口至洪泽湖为中游段,洪泽湖以下为下游段。本研究选取中游作为研究区,具体研究范围如图1所示。中游河湖湿地较多且受人类活动影响相对强烈的地区,湿地广布,类型多样,受人类活动影响的历史也最悠久。淮河中游河湖湿地水空间巨大,历史上就是淮河上、中游洪水滞蓄回旋的地区,对有效削减洪峰,保证淮北大堤安全起重要作用。

图1 研究区范围图

2 研究方法

将上世纪50年代、1980年和2000年研究区的土地利用数据进行对比分析。

2.1 数据获取

用于提取研究区湿地景观信息的数据源类型主要包括遥感影像、地形图等。研究区1980年和2000年的土地利用图由相同季节的TM卫星遥感影像解译获得,减少了由于植被的不同带来的误差,为解译提供了一个统一的标准。对于无法获得遥感影像的时段,则用地形图替代,包括覆盖研究区的50年代1:10万地形图20幅,地形图图幅编号为9-50-89、9-50-100~9-50-105、9-50-112~9-50-117、9-50-124~9-50-128、9-50-137~9-50-138。

2.2 基于地形图的景观信息提取

地形图中的各种面状地物的表示因制图目的、制图年代不同而不同,同时其所反映景观类型与本研究的湿地景观类型分类亦非一一对应关系。有些地物直接反映了某一景观类型,如耕地、人居地等,而有些地物则可作为研究区景观类型确定的提取依据,如芦苇地为沼泽湿地类型的确定提供依据。本文首先对1950s的地形图中的地物进行分析,建立地形图中30种景观类型信息的提取原则,即对有明显边界、地类界的景观类型沿其边界进行勾绘,无地类界及其它任何边界的景观类型沿最低等高线勾绘。对各景观类型图斑分别赋以属性值,在Arcinfo下建立空间拓扑关系,建立基于地形图的1950s淮河流域中游湿地景观现状图。依据本研究景观类型分类对基于地形图提取的30种地物进行归类和合并。如,在地形图中,有湿地符号,芦苇符号,将二者在Arcview GIS下分别提取,然后将其统一合并为沼泽湿地。各时期地形图中的天然湿地、人工湿地、旱地、林地、草地、人居地等一级景观类型能够区分开,同时湿地景观的河流湖泊、沼泽湿地、水库坑塘和水田的二级景观类型亦能区分开来。

2.3 基于遥感影像的景观信息提取

遥感影像信息提取过程就是遥感影像解译过程,是通过对遥感图象上的各种特征进行综合分析、比较、推理和判断,最后提取出各种地物目标信息的过程。遥感影像解译包括目视解译、人机交互解译、影像智能解译(即自动解译)等,本文采用目视解译方法。所谓目视解译是利用图象的影像特征(色调或色彩,即波谱特征)和空间特征(形状、大小、阴影、纹理、图型、位置和布局),与多种非遥感信息资料相组合,运用生物学相关规律,进行由此及彼、由表及里、去伪存真的综合分析和逻辑推理的思维过程[3]。目视解译方法提取专题信息精度较高,尤其在提取具有较强纹理结构特征的地物时更是如此。解译标志的建立是解译过程的首要和必要的工作。依据研究区主要地物影像光谱特征,结合野外实测资料进行对比分析,同时参考有关地理图件及其它辅助资料,对研究区影像地物的色调、密度、形迹、形状、纹理、大小和空间分布情况进行分析整理,总结出实质性的解译标志,并建立淮河流域中游各种地物类型的TM4、3、2波段标准假彩色合成影像的解译标志表。

根据解译标志表所示的判读标志进行淮河流域中游景观交互判读。首先在Arcview GIS平台下依据解译标志数字化1980年研究区各景观类型边界,并录入属性数据,生成1980年淮河流域中游景观现状图。然后将1980年景观现状矢量图,套合在2000年TM合成影像之上,将1980年影像与2000年影像做对比,提取出景观类型相对于1980年发生变化的图斑,修改以线表示的变化图斑边界,并重新赋予属性值,在Arcinfo环境下建立空间拓扑关系,生成基于遥感影像的2000年淮河流域中游景观现状图。

3 淮河流域中游湿地景观格局演变概况

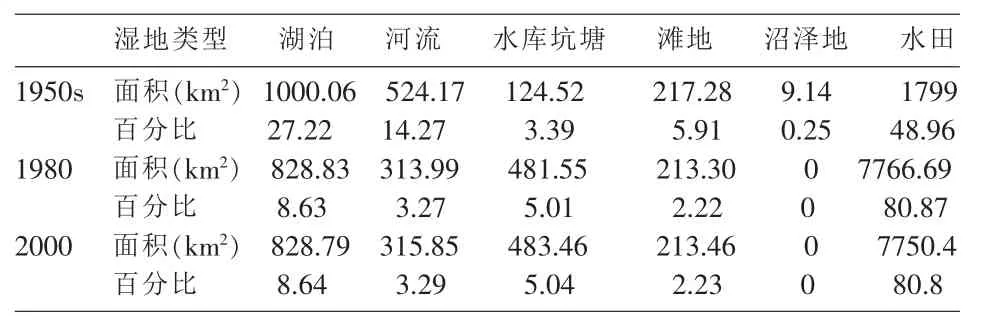

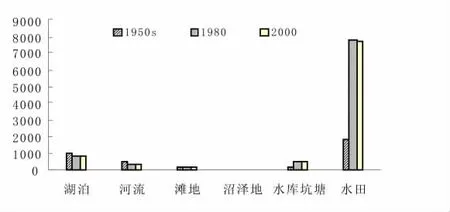

解放后五十年里,淮河中游湿地景观格局演变结果如表1、图2所示,从1950s到1980年,淮河中游土地覆被变化明显,但从1980年到2000年期间,土地利用的基本格局变化却很小。

表1 解放后五十年来淮河流域中游各湿地景观面积比较表

图2 研究区三个时期各湿地景观面积变化图

从1950s到1980年期间,主要湿地类型湖泊的面积由1000.06km2缩减到828.83km2,河流的面积由524.17km2缩减到313.99km2,减少的幅度较大。滩地也由217.28km2减少到213.3km2,原来存在的9.14km2的沼泽地到1980年完全消失,只有人工的水库坑塘面积扩展了,由217.28km2增长到481.55km2。

4 淮河中游湿地演变的驱动力分析

4.1 影响淮河流域湿地演变的主要因素分析

一个区域的景观格局,既受自然条件的支配,又受社会、经济、技术条件与社会经济规律的制约[4]。其中,自然环境是景观格局分布的基础条件,而社会、经济、技术等人文因素则对景观格局变化具有决定性的影响[5]。短时期(几年或几十年)的景观格局变化,主要是受社会经济因素的驱动,当然也受自然因素的约束。根据研究区的特点,本文将淮河中游湿地景观格局变化的驱动力分为自然因素和人类活动因素,自然因素包括气候变化和自然演替,气候变化主要涉及降水量的变化,其次是蒸发量,研究区五十年代以来降水量总体是虽有波动但没有减少的趋势,蒸发量还略有下降,因此此因素不会导致湿地的萎缩。自然演替是指由于气候变迁、洪水、火烧、动物的活动和植物繁殖体的迁移散布,以及因群落本身的活动改变了内部环境等自然原因,使群落发生根本性质变化的现象,这种在一定地段上一种植被被另一种植被所替代的过程就是自然演替[6]。

自然演替一般进展比较缓慢,但人类活动使演替进程大大加快。在淮河流域,人类活动因素主要包括土地利用和河流调控措施。河流调控措施是指人类对河流采取的各种各样的干预活动的统称,包括防洪措施、修建水库、大坝、为航运目的而实施的河道标准化、截弯取直,以及为工业、农业和生活用水而修建的水利设施等等。淮河流域处于我国东部,历史悠久,人口稠密,人类活动对自然的改造强烈。淮河流域的治水活动始于4000多年以前,经过了数千年,人类已在淮河流域先后兴建了大量的水利工程。全流域共有各类水闸5427座,其中大、中型水闸600多座,新中国成立后,在淮河流域山丘区建设水库、拦蓄洪水,至1990年兴建并保存有大中小型水库5378座。全流域现有堤防约50000多公里,主要堤防长11000公里[7-8]。另外,河道截弯取直,人工新河、引水渠的建设自古就有,一直到现代都未曾停止过。特别是河道的截弯取直,自古到今在淮河流域干支流上进行过无数次。但大规模、高强度的人类干预主要始于上世纪50年代,现在整个流域已完全人工化,河流失去了自然性。大量的水闸和水库大坝破坏了河流的纵向连续性,河道被分割为若干非连续的阶梯水库,闸坝以下河段水量大大减少,补给两岸湿地的水量也大大减少,导致湿地的萎缩;另一方面,通过水闸人工调节,使流量均一化,改变了原来脉冲式的自然水文周期变化,下游出现大洪水、超高洪峰的概率大大降低,洪水漫过下游两岸堤坝的机会也大大减少,流域湿地就得不到足够的水量补给,同样导致湿地干枯萎缩。堤防建设阻碍了水流的侧向联通性,堤防把水流完全限定在河槽以内,洪水漫溢到滩区已经没有可能性。堤防切断了河流与洪泛区的侧向水流联通性,隔断了干流与河汊、滩区和死水潭的联系,再加上对河道的截弯取直,河槽过流能力大大增强,减少了行洪时间,也使得河流与洪泛区湿地之间的水力联系减弱。堤防和河道的截弯取直建设还阻碍了垂向的水文连通性,减少河流对地下水的补给,两侧洪泛区地下水位下降,也会导致洪泛区湿地变干。

4.2 淮河中游湿地转变的驱动力分析

淮河流域中游湿地景观格局变化主要发生在上世纪50年代至1980年期间,1980年以后湿地景观格局稳定,变化很小,主要原因可能有以下两个方面:一方面,到1980年,人口的增长趋缓,淮河中游大农业的格局基本确立下来,农业土地利用不再有大的变化;另一方面是河流调控的影响,淮河中游水利工程设施众多,主要都建于上世纪50年代至70年代,到1980年,淮河中游水利工程建设基本完成,这方面的影响也相应减少。

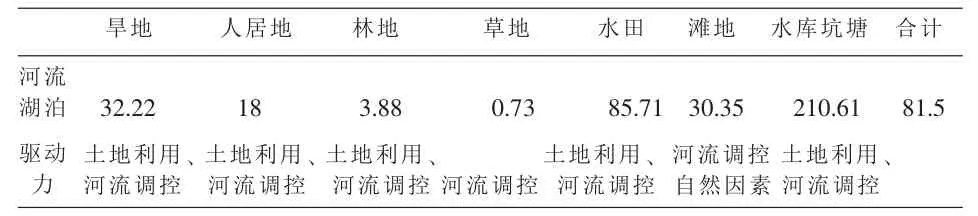

天然湿地,特别是河流湖泊是流域湿地的主体,在抵御洪水、调节径流、蓄洪防旱、控制污染等生态服务功能上发挥主要作用,而人工湿地水田和水库坑塘的生态服务功能大大减弱。50年代以来淮河流域中游湿地景观格局演变的主要特征是大量的湿地转变成水田和非湿地,大量的天然湿地演变成人工湿地,其中又以河湖湿地的损失最多。下面主要针对河流、湖泊、滩地和沼泽地这四种天然湿地的演变进行驱动力分析,驱动力分为自然因素和社会经济因素两大类,每一类里又包含多种因素。根据研究区的特点,本文采取综合分析,即只按自然因素、社会经济因素分析,社会经济因素里主要考虑土地利用因素和河流调控因素。淮河中游地区天然湿地转化及驱动力分析结果如表2-4所示。

表2 淮河中游河流湖泊的转化及驱动力分析 单位:km2

1950年代到1980年期间,淮河中游共有54.1km2的河道、湖面转变成了旱地、人居地和林地。主要是这期间建设了大量的水利工程。在20世纪50年代建设堤防以前,由于平原地貌特征以及没有沿河的天然的河滩阶地,河道与洪泛区(包括泥沼、死水潭等湿地)之间具有良好的水流侧向联通性。闸坝、堤防和河道的截弯取直使得河流与洪泛湿地的水文连通性减弱,大量的河汊、小湖泡干枯消失,湿地萎缩。另外,随着人口的快速增长,人水争地的矛盾突出,居民用地、建设用地、道路用地侵占湿地水面。对粮食的需求压力增大,导致大量的河湖湿地被围垦成了水田、旱地,总面积达117.93km2。河流湖泊向旱地、人居地、林地、水田的转变都是在水利工程导致河湖湿地萎缩变干的基础上实现的。中游地区还有河流湖泊演变成了草地,也是河流调控引起河湖湿地萎缩变干的结果。河道、湖面演变为滩地,虽然有自然演替的过程,但河流调控大大加速了河流湖泊向滩地的转化,这期间共有30.35km2的河湖水面演变成了滩地。研究区还有大面积的河流湖泊转化成了水库坑塘,总面积达210.61km2,原因也是河流调控导致河湖水面萎缩、破碎后,人类按照自身的利用目的进行干预,转变成了人工的水库坑塘。这期间河湖面积共损失381.5km2。另外,淮河中上游地区水土流失日益严重,泥沙在河湖中淤积,导致河湖面积缩小。

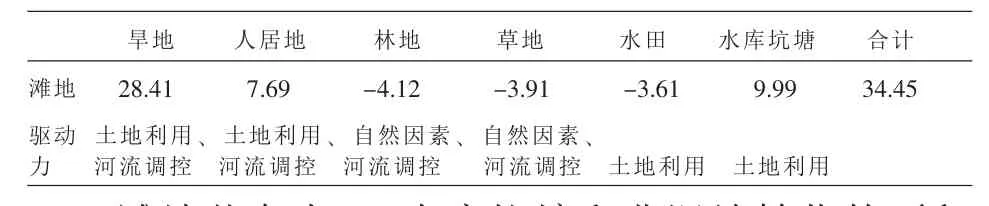

表3 淮河中游滩地的转化及驱动力分析 单位:km2

滩地共向水田、水库坑塘和非湿地转化的面积达34.45km2,但这期间有30.35km2的河流湖泊转变成了滩地。滩地的净损失面积虽然只有4.15km2,但研究区的滩地格局发生了变化,而且也揭示了研究区湿地的一种演化过程,即由河流湖泊-滩地-非湿地的由湿到干的演变过程,在这个演变过程中,滩地的变化速率高达8%以上,在这个快速演变过程中,起主要作用的还是水利工程。滩地向旱地、人居地净转移了36.1km2的面积,这是在河流调控的作用下,滩地变干后人类直接改变了土地利用方式的结果。另外有近10km2的滩地被人工改造成了水库坑塘,是土地利用方向变化的结果。至于有少量的林地、草地和水田转变成了滩地,可能是这期间一些大洪水的作用。

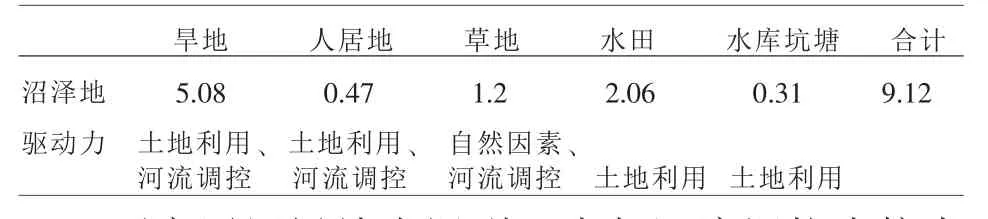

表4 淮河中游沼泽地的转化及驱动力分析 单位:km2

研究区沼泽地由湿到干也与河流调控直接有关,沼泽地-旱地、沼泽地-人居地的转变是沼泽变干后加上人类土地利用改变的结果。沼泽地转变为草地,有自然演替的过程,但河流调控使沼泽地变干的速度大大加快。还有一部分沼泽地被直接改造成了水田和水库坑塘。到1980年,淮河中游原有9.12km2的沼泽地全部消失,主要转变成了非湿地。作为天然湿地的沼泽地,对维持淮河流域中游湿地系统生态平衡,发挥湿地生态服务功能有着不可替代的作用。沼泽地的消失,从某种程度上反映着淮河中游生态环境质量的下降。

5 结语

影响一个区域景观格局演变的因素复杂多样。对于位于我国东部地区人口稠密的淮河流域中游来说,在解放后50年里,影响其湿地景观格局演变的主要因素是土地利用和河流调控两大因素。土地利用是最直接的因素,解放后由于淮河流域人口增长迅速,为了解决吃饭问题,增加了大量的耕地,围湖造田,占用河滩地使湿地面积减少。另一重要因素就是各种河流调控措施会影响河流与流域中各种天然湿地之间、河流与地下水之间的水文连通性,河流调控措施还会影响天然湿地的水文过程,从而对湿地景观格局产生影响。

[1]杨志峰,崔保山,黄国和.黄淮海地区湿地水生态过程、水环境效应及生态安全调控[J].地球科学进展,2006,11(21):1119-1125.

[2]吴培任,张炎斋,胡裕明.淮河流域湿地现状及保护对策[J].治淮,2006(2):16-17.

[3]濮静娟.遥感图象目视解译原理与方法[M].北京:科学出版社,1992.

[4]孔祥斌,张凤荣,徐艳,等.集约化农区耕地利用变化及其驱动机制分析[J].资源科学,2003,25(3):57-63.

[5]龙花楼,李秀彬.长江沿线样带土地利用格局及其影响因子分析[J].地理学报,2001,56:417-425.

[6]伍光和,田连恕,胡双熙,等.自然地理学[M].北京:高等教育出版社,2000.

[7]宁远,钱敏,王玉太.淮河流域水利手册[M].北京:科学出版社,2003

[8]水利部淮河水利委员会,《淮河志》编纂委员会.淮河综述志[Z].北京:科学出版社,2006.

An Analysis of the Driving Force of Change in Wetland Landscape Patterns in the Middle Reach of Huaihe River

Hu Weiwei1,Jiang Di2,Xu Xiaomei2

(1.Department of Tour Management,Hanshan Normal College,Chaozhou Guangzhou 521041;2.Chizhou Envionmental Protection Bureau,Chizhou Anhui 247000)

There is a great water spcae of rivers and lakes in the middle reach of Huaihe River.Fifty years since liberation,wetland in the middle reach of Huaihe River has been decreasing,lots of which has changed into paddy fields and non-wetland.Natural wetlands develops into artificial wetlands and nonwetlands,among which river and lake wetland suffer a lot,and there exists the process of river and lake wetland-bottomland-nonwetland.Land use and river regulation are the two factors which influence the change in the wetland landscape patterns in the middle reach of Huaihe River.

MiddleReachofHuaiheRiver;WetlandLandscapePattern;DrivingForce;RiverRegulation;LandUse

K 903

A

1674-1102(2011)03-0045-04

2011-03-23

韩山师范学院博士启动项目“淮河流域中游湿地景观格局演变研究”。

胡巍巍(1970-),男,安徽怀宁人,韩山师范学院旅游管理系副教授,博士,主要从事资源环境、景观生态方面的研究。

[责任编辑:陈晓华]