基于DRT的代词回指研究

2011-10-30张璐

张璐

(中国社会科学院研究生院,北京 102488)

基于DRT的代词回指研究

张璐

(中国社会科学院研究生院,北京 102488)

代词的回指现象是自然语言中广泛存在的现象,对代词进行语义解释的重点是找出代词与其先行词之间的联系。探讨了DRT在处理回指现象方面的特点及优势:DRT的重要理论突破是将传统形式语义学的分析对象由单句扩展到了句子系列,由静态地刻画真值扩展到动态地刻画语篇信息。DRT对代词及名词短语之间回指关系的语义解释也加入了上下文的因素进行了动态分析,代词与其先行词之间的关系在整个语篇中得到体现,回指关系的可及与否也得到了清晰的刻画。

DRT;代词回指现象;可及关系;回指关系的语义

一、引言

代词的回指现象是自然语言中广泛存在的现象,在语言学中代词回指是被广泛讨论的一种语义现象。回指体现先行词与其代词之间所具有的某种关系,它指的是两个名词性词语在语义上共指,也就是说,回指词语与其先行词语之间具有相同的指称或者范围。回指是“构成句子与句子之间、篇章的一部分与另一部分之间粘连的重要语法、语义手段之一,是构成篇章连贯性的一个重要因素”[1]。Kamp(2011)等人认为,回指对自然语言句内及句间的连贯起到至关重要的作用,而代词回指作为重要的回指机制却难以在传统形式语义理论的范围内找到合理的解释方法[2]。

早在1996年潘海华[3]就已经介绍了话语表现理论(Discourse Representation Theory,简称DRT)。这一理论由Hans Kamp,Irene Heim和Pieter Seuren等在20世纪80年代初提出,最初的目的是为了克服传统的以蒙太格语法(Montague Grammar,简称MG)为代表的形式语义学理论在处理自然语言句子系列之间代词回指关系方面的局限。Kamp(1993)[4]等人认为,句子的意义不仅取决于它本身所具有的意义,也取决于上下文,特别是句子中的代词和不定名词短语的意义的解释,必须依赖于上下文。针对单句的以蒙太格语法为代表的传统形式语义学的静态分析模式所针对的都是独立的单句,无法对自然语言中普遍存在的回指现象给予合理的解释。DRT的重要理论突破是将传统形式语义学的分析对象由单句扩展到了句子系列[5],并且对代词及名词短语之间回指关系的语义解释加入上下文的因素进行了全局性的动态分析,代词与其先行词之间的关系在整个语篇中得到体现。因此,传统形式语义理论在解释诸如“驴子句”等所遇到的问题在DRT的理论体系中能够得到较为满意的处理。

二、传统语义理论在处理回指现象时遇到的问题

首先,从Russell(1905)开始,不定名词短语(indefinite description)就被解释为具有存在量词的意义,而代词(pronoun)则被解释为受约束的变量(bound variable)。变量受约束表明该变量存在于某量词的辖域内并受其管辖约束,受约束的变量在语句内能够得到合法的解释,含有约束变量的公式是合法的公式。而传统形式语义理论遇到的问题是,有些句子中的代词没有被量词约束,是自由变量,所以它们的指称问题就无法得到合适的处理。例如:

(1)A man came in.He sat down.

该句中按照传统语义理论的处理,可以解释为:

(2)∃x[man(x)∧came in(x)]∧sat down(x)

其中,存在量词管辖方括号内的内容,而第二个合取支sat down(x)中的x作为不受存在量词管辖的自由变量,在本句中得不到合适的指称。因此,尽管英语使用者直觉上能够明白地指出代词he的指称为a man,在传统语义理论的范围内句(2)却不能作为合适的形式公式,满足直觉上该句话的形式表现:

(3)∃x(man(x)∧came in(x)∧sat down (x))

此外,传统语义理论无法令人满意地解释“驴子句”中代词指向不定名词短语的重要问题。传统形式语义学认为形如:

(4)If a farmer owns a donkey,he beats it.

这样的句子含有的不定名词短语“a farmer”和“a donkey”,在驴子句中可以进行全称量化(universally quantified)的处理,解释为:

(4a)∀xy[(farmer(x)∧donkey(y)≐owns(x,y)→beats(x,y))]

按照传统形式语义理论的规定,不定名词短语本应具有存在量化(existentially quantified)的特征,可是在驴子句这样的句子中,不定名词短语需要解释成全称量化短语才能够符合人们的直观理解。对驴子句的语义解释说明不定名词短语本身不具有量化特征,对它所进行的语义解释应该随着其所在的上下文(context)的变化而变化。如果不定名词短语出现在全称量词辖域内,可以处理为受全称量词约束的变项;而如果出现在存在量词的辖域内,就可以处理为存在性的变项。据此,Kamp(1993)[4]等人认为,将意义仅按照传统形式语义理论的方法作为真值条件进行处理存在着很多局限,对意义的解释应该是动态的,随上下文的改变而改变。

三、DRT在回指研究方面的特点与回指可及条件

传统语义学在对回指现象进行形式化处理时无法令人满意原因在于它严格遵循意义的真值理论,缺乏动态观点。而在DRT的理论中,句子的价值不是它作为一个独立子句的真值,而是它将自身作为语篇的组成部分之一,起到了不断修正上下文信息的作用。

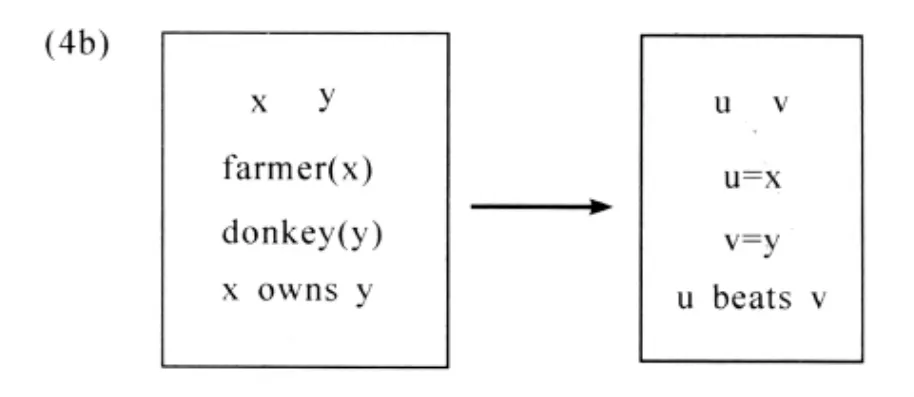

DRT的特色在于它通过处理不断被添加到原有上下文中的新句子,获得了一个上下文相关的函数,从一个原有上下文的篇章结构(discourse structure)可以不断获得新上下文的篇章结构,从而不断提供给后来的句子以适宜的前提[6]。在DRT中,语篇被看作是一个盒状的语篇表征结构(Discourse Representation Structure,即DRS)。陈述句被当成是事实而依次进入该盒,而语篇中一些疑问句、假设句等则被表现为盒状的子语篇表征结构,同样也可依次进入母语篇表征结构。此时不定名词的构建规则是:先在DRS的最上层引入一个新的变量,在接下来的两行中分别给此变量赋上该名词短语的内容和句子的其他成分内容。该变量被称为这个 DRS的“论域”(universe),DRS中其余的各项则被称为“条件”(conditions)。在这些理论中,句子被表达为开放式,自身是没有真值的。只有DRS即整个语篇才有真值可言。条件句被看作包含有“总是”(always)量词,在DRS中用箭头连接两个子DRS(sub-DRS)来表示。在DRT中,驴子句不再是个难题。DRT理论认为所有的不定名词短语都不具有量化特征,因而量词就无需被引入,而是像专有名词那样,都是向篇章结构中引入新的所指对象。例如,句(4)可表示为(4b):

(4b)中,a farmer和a donkey分别引入x和y,则由第一句所引入的条件有:farmer(x),donkey(y),x owns y。当处理第二句时,已建立的篇章结果是其上文。第二句的两个代词分别引入一个新的所指对象(referent),即u和v,通过在上下文中进行代词回指确认(pronoun resolution),分别被确认为x和y。

除了可以对驴子句进行较为合理的解释外,DRT还可以用来解释回指可能和回指不可能的原因。在DRT中,量词由于不必引入,传统语义理论将不定名词短语处理成具有存在量词特征的方法就行不通了。在DRT理论框架下,一个不定名词短语能否作为某个代词的先行词,不仅取决于两者之间的相对位置,也取决于所涉及的量词及算子。这些条件被称为回指可及条件(accessibility condition of anaphora)。不定名词短语能够作为代词的先行词所需要的条件是:该不定名词短语与代词之间没有非存在量词阻隔,即是两者须由同一个量词约束,或都受某一个存在量词的约束。此外,连接左边框和当前框的算子不能是析取算子,否则,左边框内引入的对象不能作为当前框中代词的先行词。例如:

(5)John owns a carior he hides iti.[4]

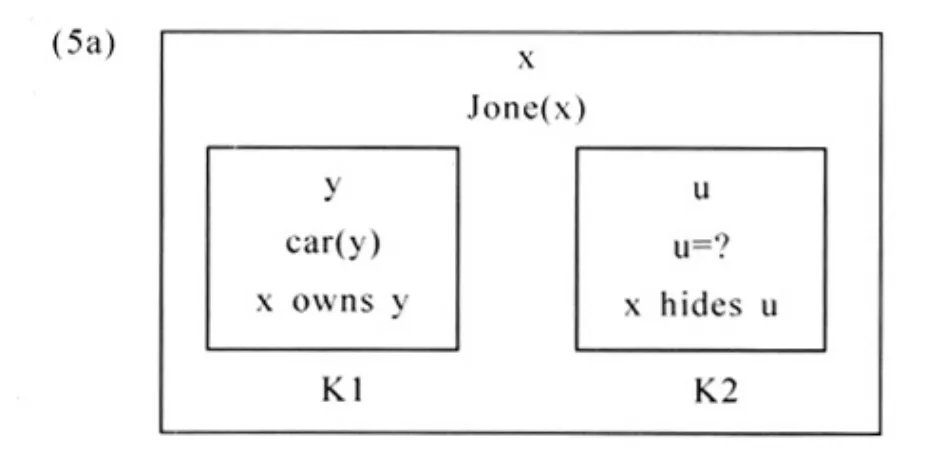

从直觉上看,句(5)的不合理之处与对句中动词的不同有关,其实,这个例句的结构本身更存在着导致句中下标不合适的原因,如(5a):

(5)中的连接词为析取,析取式在DRT中引入两个篇章结构分别对应两个析取支,根据Kamp (1993),这两个篇章结构之间的条件是不可及的,也即是说,析取式的成分之间不具有从属关系。因此(5a)中右边子结构K2(当前框)中的代词都不能够指向其左边子结构K1中引入的所指对象。(5a)中的代词u找不到先行语,故(5)是不合法的。

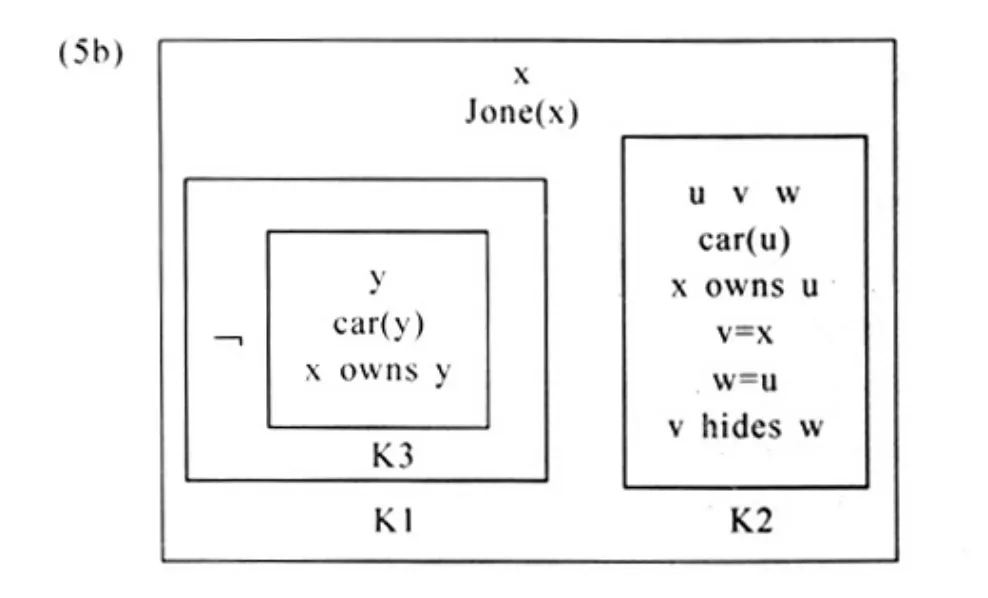

针对上述析取式中回指不可及的情况,话语表现理论也给出了相应的解决办法。Kamp(1993)提出析取式在DRT中可以分析成具有否定涵义的句子。Kamp认为,任何形如“A或者B(A or B)”的式子都可以改写成形如“如果不是A就是B(A or else B)”这样的句子。当析取句的第一个析取支不是否定形式的句子的时候,我们可以对该句进行否定的描述。

对(5)这样的句子,我们有如下的结构:

经由对句子描述的情况进行否定,否定词引入一个篇章结构使得该篇章结构受到否定词的约束。在(5b)中,右边子结构作为一个完整的篇章结构,代词it可及先行语u。

DRT对语篇的分析是不断更新的动态过程。每个句子都以前一个句子处理生成的语篇结构为上下文进行进一步的处理。同样,DRT对回指的处理也着眼于新加入语篇的成分要如何在语篇结构中得到合法的表现。话语所指之间具有的结构性的可及关系是由于这种结构符合了某一特定的语篇结构。语篇结构在回指处理方面扮演了作为新加入句子的上下文这一角色,而非仅仅作为已有内容的表现形式。这种采取动态的方式对回指现象进行研究与传统的谓词逻辑有着很大的区别,对句(5)的分析显示了这种差异。

四、DRT中回指关系的语义

对于DRT而言,由于句子是开放的公式,仅就一个句子而言是无从谈起真值的。真值在DRT中是相对于整个语篇而言的。Kamp认为,语篇结构部分地表现了世界或者模型。因此,若世界或模型的一部分可以被一个语篇结构正确描述,那么该语篇结构为真。“在DRT中,要为英语句子的DRS构造模型论的语义解释,就必须先给出DRS组成要素的严格定义,再据此构造DRS的模型论,即确立关于DRS各要素的语义值定义。”[7]关于前者,DRT的形式语言由词汇V与话语所指集合R组成。V包括名称(对应专名),一元谓词(对应通名与不及物动词),二元谓词(对应及物动词)等。话语所指的集合R包括x、y、u、v等个体变元。一个在V与R范围内的DRS K是一个序对,由R的子集合UK和K内的状况集合Conk构成。

关于DRS的模型M=〈UM,NameM,PredM〉,其中UM为论域,NameM把V中名称解释成UM中的个体。PredM把V中谓词解释成由UM中个体所组成的n元组的集合。一个DRS K在模型M中真,当且仅当,存在一个K的话语所指与模型论域UM中元素的联系,使得K的每个状况在M中能够“被确认(Verified)”。该联系通过一个可确认嵌入(Verifying Embedding)函项f体现出来。故DRS的真值被定义为:一个DRS K在M中真,当且仅当,M中存在一个确认K的嵌入函项f。因此,我们可以说,一个DRS为真,当且仅当存在一个可确认嵌入函项,使得该函项能够验证其中所有的条件为真。

一个具有回指关系的名词短语或代词是作为已有变元加入语篇结构中的,这个变元此前已经出现在语篇结构之中。例如,(4)中,“He”回指“a farmer”,而“it”回指“a donkey”。句(4)为真,当且仅当对模型中的每一个有驴的农民和这一头驴而言,模型中都有一头驴且被该农民打。

五、结语

话语表现理论在形式语义学界引起了很大反响。近年来,在DRT基础上有Asher和Lascarides发展出的 SDRT(Segmented Discourse Representation Theory)理论,强调修辞结构(rhetorical structure)对话语意义的影响,将其引入到话语的逻辑形式之中,力图解决更多的回指问题。在代词的回指方面,有时回指的内容不是一个单独的先行词而是一个命题,这种情况的回指涉及到了对整个语篇及部分语句的关系的处理,而DRT并不包涵对这种情况的处理,例如:

(6)a.One Plaintiff was passed over for promotion three times.

b.Another didn’t get a raise for five years.

c.A third plaintiff was given a lower wage compared to males who were doing the same work.

d.But the jury didn’t believe this.[8]

这一组句子系列中(6d)中的“this”回指无法在(6a)、(6b)或者(6c)中找到单独的对应,而是一个涵盖了(6a)、(6b)和(6c)中三位原告所述的情况的综合的一个命题,即“三位原告都没有得到公正的待遇”。据此,Asher与Lascraides(2010)提出了“right-frontier constraint(右前侧限制条件)”,即当前句子中的代词其先行词是由处于该语篇结构右前侧的命题引入的。语篇结构的“right frontier (右前侧)”指的是,对任意当前句子而言,出现在该句前面的那个命题以及统制(dominate)这个命题的那些命题。在例(6d)中,指示词“but”表明该句与前文中的语句存在对比(contrast)的修辞结构,代词“this”的先行词需要寻找的是所有使得该修辞结构成立的那些语句所表示的命题,因此,“this”回指包括了与(6d)形成对比关系的(6a)、(6b)和(6c)这三个命题。如果我们在(6a)、(6b)、(6c)与(6d)之间添加一个综括性的命题:

(6e)These people were really badly treated.

可以看出没有统制(6e)的命题,而(6e)又恰如其分地表达了(6a)、(6b)和(6c)与(6d)之间的对比修辞结构。合法的右前侧命题即(6e),它也正是例(6)中的代词所应该指回的命题。SDRT解决了部分DRT没有研究的问题,对DRT是一个很好的补充。

DRT对代词的回指问题进行了大量细致的描述,动态语义分析的方法使其成功解决了话语篇章中名词与代词的回指关系问题。此外,与传统的形式语义学理论相比,DRT对自然语言处理方面更符合人们使用语言的实际情形,因而在此后的时间里,这一理论得到广泛的关注和不断的完善,尤其在试图设计出能够准确理解自然语言分析软件的计算语言学领域备受关注。

[1]夏年喜.从蒙太格语法的局限性看DRT的理论价值[J].哲学研究,2005(12):75-78.

[2]Kamp Hans,Genabith J,Uwe Reyle.Discourse Rrepresentation Theory[J].Handbook of Philosophical Logic (Vol.15).2nd Edition.Germany:Springer,2011:125- 394.

[3]潘海华.篇章表述理论概说[J].国外语言学,1996 (3):17-26.

[4]Kamp Hans,Uwe Reyle.From Discourse to Logic[M].Dordrecht/Boston/London:Kluwer Academic Publishers,1993:188.

[5]刘强.话语表达理论介绍[J].语文学刊,2007(2): 77-82.

[6]夏年喜.从DRT与SDRT看照应关系的逻辑解释[J].重庆理工大学学报:社会科学,2010(7):8-11.

[7]邹崇理.话语表现理论述评[J].当代语言学.1998 (4):20-31.

[8]Nicholas Asher,Alex Lascarides.Logic of Conversation[M].Beijing:Peking University Press,2010:15.

A Probe into Anaphora Based on Discourse Representation Theory

ZHANG Lu

(Graduate school,The Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 102488,China)

The anaphora is an overwhelming phenomenon in natural language.The semantics of anaphora starts with finding out the relationship between the pronoun and its antecedent.This paper discusses the advantages in dealing with anaphora by applying Discourse Representation Theory(DRT): the meaning of anaphora from the perspective of DRT accounts on the context.Therefore,DRT deals with anaphora in the whole discourse in a dynamic way,and thus it gives an adequate description on the accessibility condition of anaphora.

DRT;anaphora;accessibility condition of anaphora;semantics

B81

A

1674-8425(2011)08-0089-05

2011-06-06

国家社科基金重大招标项目“自然语言信息处理的逻辑语义学研究”(10&ZD073)资助。

张璐(1984—),女,安徽人,博士研究生,研究方向:自然语言形式语义处理。

(责任编辑 魏艳君)