制度质量与企业家活动配置

——对鲍莫尔理论的经验检验

2011-10-10李晓敏

李晓敏

(中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉430073)

制度质量与企业家活动配置

——对鲍莫尔理论的经验检验

李晓敏

(中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉430073)

鲍莫尔关于生产性和非生产性企业家活动的理论是对经济学中企业家理论的一次重大贡献,本文以跨国数据检验了鲍莫尔的著名论断:制度质量决定了企业家在生产性活动与非生产性活动中的配置,好的制度鼓励更多生产性的企业家活动,坏的制度鼓励更多非生产性的企业家活动。鲍莫尔理论的政策含义是明显的,各国政府应该设法改善制度质量,鼓励现有的企业家才能更多地投入到生产性活动领域,而不是增加旨在提高企业家数量的各种政府补贴。鲍莫尔的理论从另一层面告诉我们,发展中国家并不缺乏企业家,而是缺乏把社会精英变成生产性企业家的制度保障。

制度质量;企业家活动配置;生产性活动;非生产性活动

一、引言

自熊彼特以来,企业家才能(entrepreneurship,也有人称之为企业家精神)被认为是一种重要的生产要素,是现代社会革新、发展和变化的动因,企业家通过不断开发新产品、引入新生产方式、开辟新市场、获取新材料以及建立新组织等一系列创新来推动经济发展[1](P76)。熊彼特之后的内生增长理论继承了这一思想,Romer以及Aghion和Howitt等先后强调经济增长的源泉和核心在于技术创新,而技术创新又内生于企业家利润最大化的R&D努力,这样一来,技术水平和经济增长的跨国差异应该源于企业家数量(供给)的差异[2][3]。按照这种逻辑,欠发达国家和地区摆脱低技术水平稳态和贫穷落后的关键在于增加企业家供给。此后,围绕这一基本判断,产生了大量的实证研究。例如,Reynolds、Hay和Camp指出国家间经济增长率的1/3差异可以由企业家活动的差异来解释[4]。Zacharakis、Bygrave和Shepherd以16个发达国家为样本,研究发现这些国家间GDP增长的一半差异可以由企业家活动的差异解释[5]。Henderson指出通过创造当地的就业机会、增加财富和地方收入、使当地经济与全球经济接轨等方式,企业家显著地影响了当地的经济活动[6]。

然而,在熊彼特和内生增长理论学者看来,所有企业家才能都是用于生产性活动的,这就忽视了企业家才能的配置问题,即忽略了企业家才能不仅可以用于R&D 等生产性的活动从而推动技术创新和经济增长,还可能用于非生产性的(如寻租)甚至是破坏性的(如犯罪)活动,这不仅对经济增长毫无贡献,甚至恰恰相反。因此,企业家才能在不同活动间的配置对于经济增长具有完全不同的意义。

关于企业家活动配置问题的论述最早可以追溯到凡勃伦,在他看来,企业家是一些以机敏的和创造性的方法增加自己财富、权力和声望的人,然而却不能期望他们都会关心实现这些目标的某项活动对社会是有利的,甚至这项活动对生产有害他们也不在乎[7](P19-25)。人们通常假设经济中的私人企业(企业家)有进行创新的自发倾向,实际上并非如此,企业家的唯一目标是利润[8](P112)。鲍莫尔明确指出并非所有的企业家活动都是对社会有利的,并且首次把企业家活动区分为生产性活动、非生产性活动和破坏性活动。他认为一个国家或地区在不同年份中从事生产性活动的企业家总量的变化,在很大程度上是由制度结构引起的,而不是由人口中具有企业家才能的潜在供给变化引起的。鲍莫尔考察了古罗马、宋朝时期的中国和中世纪晚期的英国后断言,制度因素对于解释企业家才能在不同活动类型中的配置似乎很有说服力[9]。特别地,鲍莫尔在分析中国近代以来的衰落和增长停滞时认为,尽管中国古代有着领先世界的各种发明,但这些众多的发明没有哪一项带来了明显的工商业繁荣和社会繁荣,其原因在于,古代中国的游戏规则(制度设置)不利于生产性企业家才能的发挥。

鲍莫尔关于生产性和非生产性企业家活动的理论是对经济学中企业家理论的一次重大贡献,本文试图以跨国数据对鲍莫尔的理论进行一次完全的经验检验,检验制度质量对生产性的企业家活动配置和非生产性的企业家活动配置的影响。本文其余部分的结构安排如下:第二部分是文献综述,回顾制度与企业家活动的关系;第三部分是各种指标的解释说明、数据来源以及实证研究;最后是结论和政策建议。

二、文献综述

最早从制度和制度变迁的角度考虑人类行为对经济绩效影响的当属North,North提供了一个组织和企业家才能发展的制度演化分析框架,认为制度环境决定了一个社会的博弈规则,这些正式的或非正式的规则规范和约束了包括企业家活动在内的人类交往行为,减少了交易和生产成本,相应地提高了经济绩效[10](P45-73)。

几乎在同时,鲍莫尔进一步推进了制度与企业家活动的理论。鲍莫尔首次把企业家活动区分为生产性活动、非生产性活动和破坏性活动,并且强调企业家才能的配置是理解企业家活动对经济繁荣贡献的关键。他认为一个社会组织的方式将会影响企业家才能在生产性活动和非生产性活动之间投入的比例,不同的制度环境决定了不同企业家活动类型的报酬前景,因此,企业家所处的制度环境可能会影响企业家对经济繁荣做出的贡献大小。鲍莫尔的分析首次从制度质量角度区分了企业家活动的类型和企业家活动的总水平,把传统上制度与经济增长、企业家才能与经济增长这两套看似不相关的理论结合了起来。好的制度有利于经济增长,是因为好的制度更多地促进了生产性的企业家活动,而生产性的企业家活动是经济增长的关键。自此以后,大量理论文献开始关注制度质量与企业家才能配置的关系,如Acemoglu、Mehlum等分别构造出理论模型试图说明:才能往往是相通的,相同的企业家才能既可以配置到生产性领域也可以配置到非生产性领域,企业家才能配置的方向取决于社会制度支付给两种活动的相对报酬或者说激励结构[11][12]。

受鲍莫尔的启发,Murphy、Shleifer和Vishny首次实证分析了企业家才能配置对经济增长的意义,结果表明企业家才能配置到生产性活动对经济增长有利,而配置到寻租活动对经济增长不利[13]。此后,关于制度质量与企业家活动配置的实证研究开始出现。Christian和Foss实证研究了29个国家2001年的制度质量与企业家活动水平之间的关系,他们使用美国遗产基金会发布的经济自由度指数代表制度变量,用全球创业观察(GEM)收集的各国成人创业数据代表当年生产性的企业家活动水平,结果发现政府财政支出规模与生产性的企业家活动水平负相关,货币政策的持续性同生产性的企业家活动水平正相关[14]。

Bowen和Clercq使用2002~2004年40个国家的面板数据(GEM调查数据),证实了制度质量的好坏的确会影响一国企业家活动的配置,创业活动(代表生产性企业家活动)与一国金融体系的开放性和教育体系关注创业问题的程度正相关,而与一国的腐败水平负相关[15]。Amorós利用2002~2007年60个国家的GEM调查数据检验了制度质量与企业家活动类型的关系,研究发现,生产性企业家活动(出于发现市场商业机会而主动创业的调查对象占总调查对象的比例)与制度质量近似呈U型关系[16]。

Sobel使用美国48个州2002~2007年的数据得出了类似结论。他以人均风险资本投资、人均专利数量、独资企业增长率、所有新注册企业的增长率和所有新注册的大型企业(雇员在500以上)的增长率代表生产性企业家活动水平,以各州首府的政治和游说组织数量作为非生产性企业家活动的指标,以弗雷泽研究所发布的经济自由度数据代表各州的制度质量。实证研究表明:制度质量与生产性企业家活动正相关,与非生产性的企业家活动负相关,从而首次从经验上证实了鲍莫尔的理论——制度结构决定了企业家从事生产性的市场活动与非生产性的政治和法律活动(例如,游说和法律诉讼)的相对报酬;好的制度鼓励生产性的企业家活动,进而能够保持较高的经济增长率[17]。

我国学者李新春等则从公司治理安排与激励机制设计等微观角度来讨论如何激发企业家从事生产性的活动,并用我国上市家族企业和国有企业的数据对其理论进行了实证检验[18]。和上面的研究类似,万华林和陈信元利用我国2001~2004年A股上市公司的数据,研究了企业管理费用(代表非生产性支出)与治理环境(以政府干预、政府服务、法律保护三个变量表示)之间的关系,研究表明,企业所处地区治理环境对非生产性支出有显著影响,减少政府干预、改善政府服务、加强法律保护均有利于减少企业非生产性支出[19]。

尽管现有实证研究已经开始探索和检验制度质量和企业家活动配置之间的关系,但由于样本范围和指标选择的差异,这些研究得出的结论不尽相同,因此,在这一问题上我们还需要寻找新的证据。

三、实证研究

(一)指标选取和数据来源

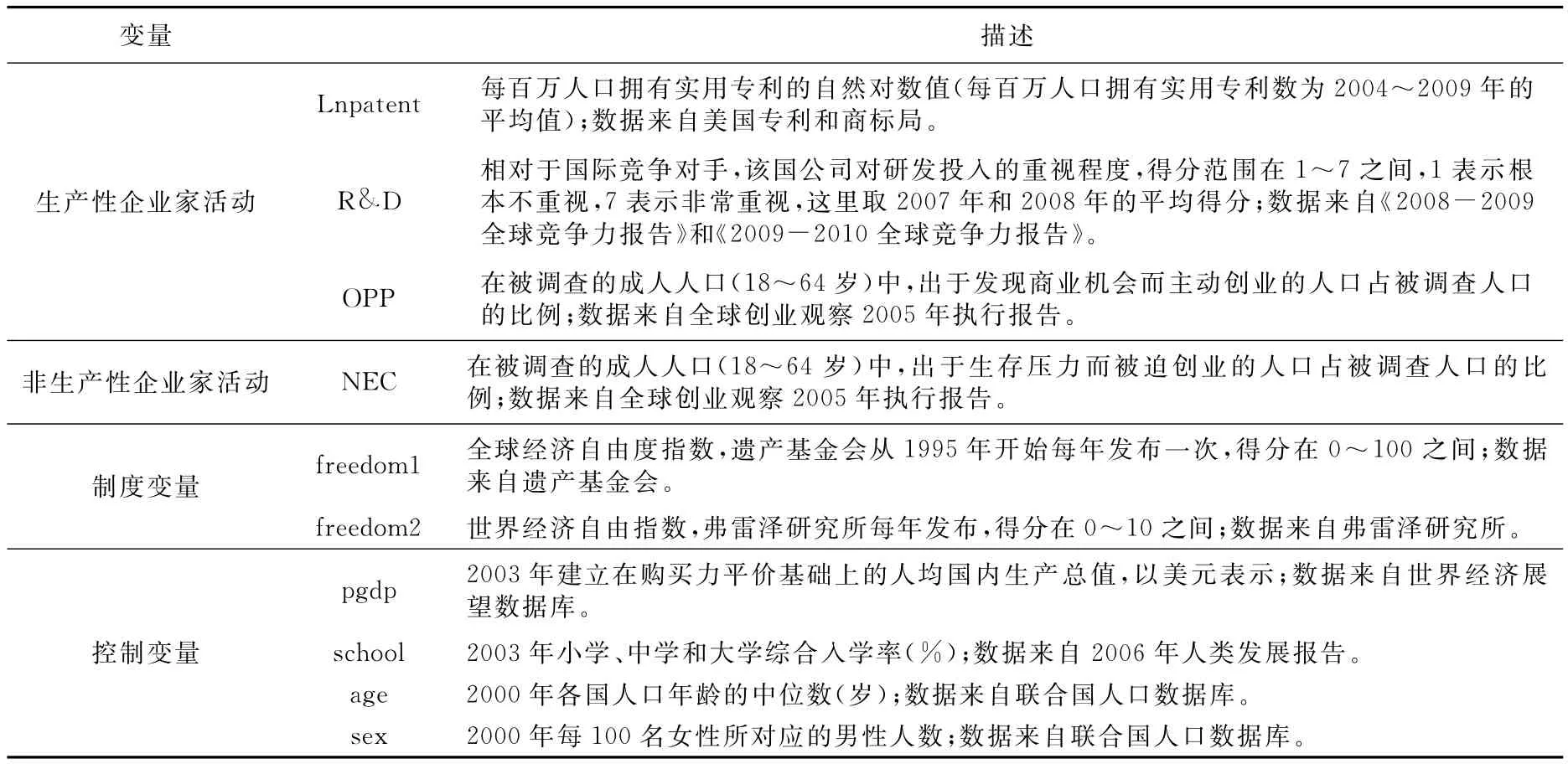

检验鲍莫尔的理论需克服的一个困难是:生产性活动、非生产性活动和制度变量都是不可观测的,所以我们必须首先寻找这三个变量的代理变量。

鲍莫尔界定了生产性活动、非生产性活动和破坏性活动,他把生产性活动界定为“直接或间接促进社会净产出或有助于提高社会产出能力的活动”[20](P63)。许多学者把“新发现”引入生产性活动,认为生产性活动是新的属性、机会和程序的发现,这种发现导致社会总福利的增加。因此,众多学者都将各类创新指标(如人均专利、企业研发支出占销售收入的比重等)作为一国生产性企业家活动的代理指标。相反,非生产性(或破坏性)活动则是那些从社会生产角度看不能直接或间接有助于生产商品或提供服务的活动。鲍莫尔认为非生产性和破坏性活动有多种形式,包括寻租活动、地下活动和各种形式的腐败。基于此,Sobel重点强调了非生产性活动中政治游说和院外活动这类寻租活动,以美国各州首府拥有的政治利益集团组织的数目作为各州寻租活动的一个代理指标。

基于以上研究和跨国数据的可得性,我们以各国百万人口拥有的实用专利数、企业研发投入占销售收入的比重以及主动创业倾向来表征各国企业家的生产性活动。各国实用专利(patent)数据来自美国专利和商标局;各国企业的研发(R&D)投入数据来自《2008-2009全球竞争力报告》和《2009-2010全球竞争力报告》;各国创业倾向数据来自全球创业观察(GEM)2005~2007年的报告。根据创业动机的不同,GEM估计出了两个指标:一个是出于发现商业机会而主动创业的人口比例,称之为“机会型创业(OPP)”;另外一个指标是出于生存压力而被迫创业的人口比例,称之为“被迫型创业(NEC)”。尽管许多研究指出大多数创业活动是发现商业机会的结果,但Amorós认为,在许多低收入和中等收入国家里,出于没有合适工作的被迫创业十分常见,基于创业动机分类的“机会型创业(OPP)”和“被迫型创业(NEC)”非常适合作为鲍莫尔意义上的“生产性活动”和“非生产性活动”的代理变量。本文也认为,在许多发展中国家,持被迫创业想法的人往往由于没有合适的商业机会而转向寻租和犯罪活动,因此,我们分别以“机会型创业(OPP)”和“被迫型创业(NEC)”作为生产性企业家活动和非生产性企业家活动的一个代理指标。制度质量数据来自遗产基金会的全球经济自由度指数和弗雷泽研究所的世界经济自由指数。

另外,为了控制制度以外的变量对企业家活动的影响,我们加入了一些控制变量,如人均GDP,小学、中学和大学综合入学率,人口年龄中值和男女性别比。制度变量、人均GDP以及小学、中学和大学综合入学率均以2003年为基期(由于没有2003年的数据,人口年龄和男女性别比取2000年的数据),我们的目的是考查2003年的这些解释变量分别对每百万人口拥有的专利数(2004~2009年平均)、企业研发投入(2007年和2008年平均)、主动创业(2004年)和被迫创业(2004年)的影响。详细指标说明见表1。

表1 变量描述和说明

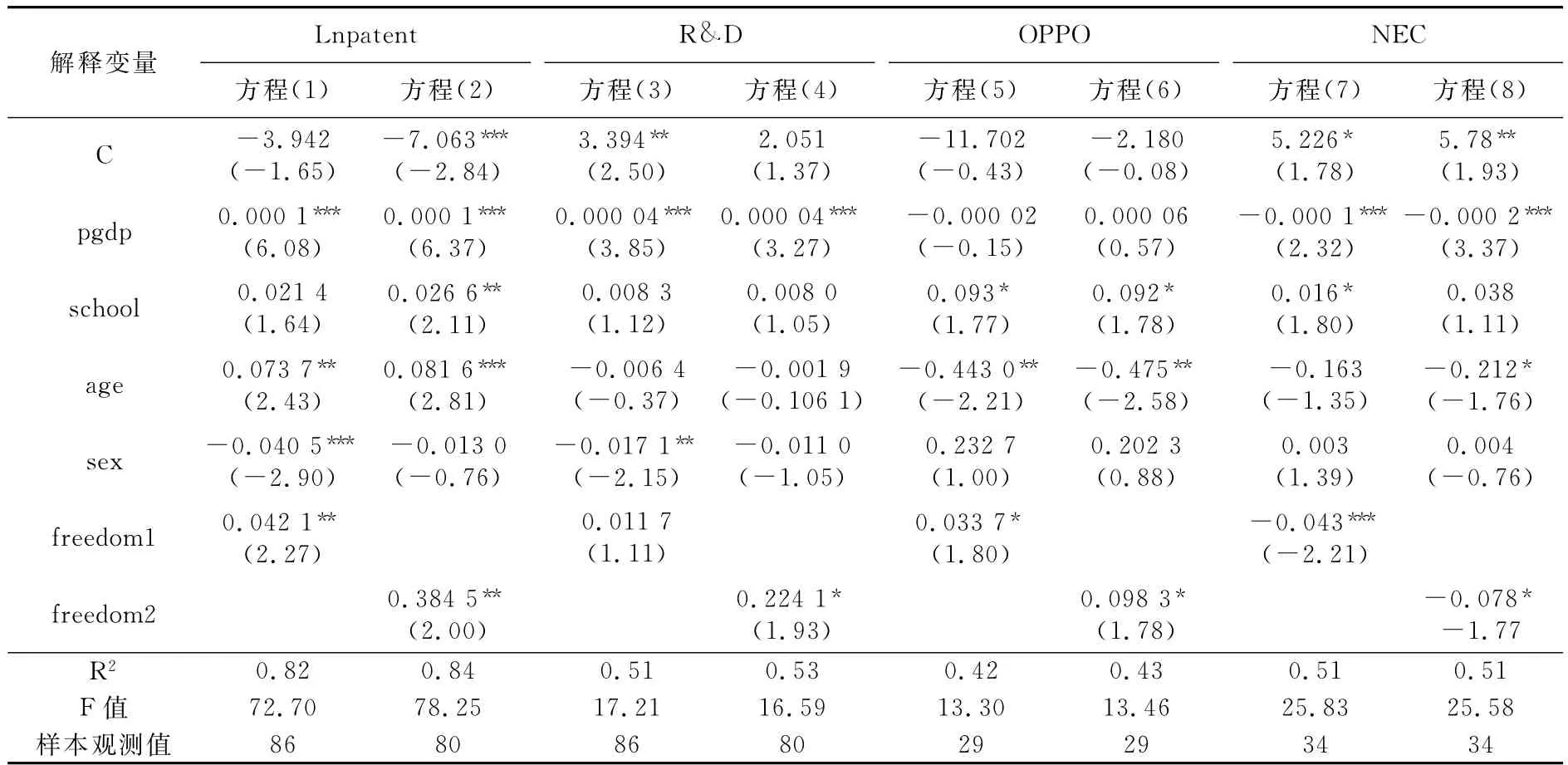

(二)制度质量与企业家活动配置的检验

首先,我们用最小二乘法检验了各国的生产性企业家活动水平与制度质量的关系,结果见表2中的方程(1)~(6)。从制度质量对生产性活动的影响方向来看,无论是以全球经济自由度指数还是世界经济自由指数表征的制度变量都对生产性企业家活动水平有正向影响。具体而言,全球经济自由度指数每提高1分,每百万人口拥有的实用专利数约增加1个(e0.0421),企业对研发投入的重视程度增加0.011 7分,出于发现商业机会而主动创业的比例增加3.37个百分点。从制度质量的另外一个代理指标来看,世界经济自由指数每提高1分,每百万人口拥有的实用专利数增加1.469个(e0.3845),企业对研发投入的重视程度增加0.224 1分,出于发现商业机会而主动创业的比例增加9.83个百分点。这支持了鲍莫尔的论断——好的制度促进了更多生产性的企业家活动。

表2 制度质量和企业家活动的回归结果

在控制变量中,人均GDP对实用专利数量和企业研发投入均有明显的正向影响,而对出于发现商业机会而主动创业的影响方向不太明确。代表人力资本变量的小学、中学和大学综合入学率对三种生产性活动均有正向影响,这说明一个国家的人力资本存量越高,生产性企业家活动规模越大。年龄中值对实用专利数量的影响方向为正,而对企业研发投入和出于发现商业机会而主动创业的影响方向为负,这说明一国人口平均年龄越大,越可能发明和申请更多的专利,却不利于主动创业和增加企业研发投入。男女性别比对生产性企业家活动的影响方向不尽相同,且不太显著,这说明性别差异对生产性企业家活动不存在明显的影响。

接下来,我们检验各国的非生产性企业家活动与制度质量的关系,结果见表2中的方程(7)和(8)。以被迫型创业表征的非生产性企业家活动与制度质量负相关。具体来说,全球经济自由度指数每提高1分,被迫创业比例下降4.3%;世界经济自由指数每提高1分,被迫创业比例下降7.8%。这进一步证实了鲍莫尔的论断:好的制度抑制了非生产性的企业家活动,反过来说,即是坏的制度促进了更多非生产性的企业家活动。在控制变量中,人均GDP始终对被迫型创业有负的显著影响,这说明一个国家的经济发展水平越低,被迫型创业越多,这与Amorós的研究结论是一致的。人口年龄中值和男女性别比等人口变量对被解释变量的影响或者不显著或者不稳定,这也从侧面支持了鲍莫尔的论断:一个国家或地区在不同年份中从事非生产性活动的企业家总量的变化,在很大程度上是由制度结构引起的,而不是由具有企业家才能的人口的潜在供给变化引起的。

综上所述,本文以百万人口拥有实用专利数、企业对研发投入的重视程度以及主动创业倾向来表征各国企业家的生产性活动,以被迫创业倾向来表征各国企业家的非生产性活动,以全球经济自由度指数和世界经济自由指数作为制度质量的代理指标,运用跨国数据进行回归分析,结果证实了鲍莫尔的论断:好的制度促进了更多生产性的企业家活动,坏的制度促进了更多非生产性的企业家活动。

四、结论和启示

正如“一个好的制度可以使坏人变好,一个坏的制度可以使好人变坏”一样,一个好的制度可以鼓励企业家才能更多地投入到生产性领域,而一个坏的制度则鼓励企业家才能更多地投入到非生产性甚至是破坏性的领域。本文通过实证分析验证了鲍莫尔的著名论断:制度质量决定了企业家活动在生产性活动与非生产性活动中的配置,好的制度鼓励更多生产性的企业家活动。据此,我们得到以下启示:

1.较好的制度质量(根据本文中两个制度指标的含义,这意味着制度能够提供安全的产权、公平和公正的司法体系、有力的合同执行以及对政府进行有效的约束),减少了非生产性企业家活动(如政治游说和犯罪)的收益率。在这种激励结构下,富有创造性的个人更有可能通过生产性的企业家活动(如产品革新)来创造财富。当没有良好的制度时,相同的这些人可能尝试通过政治和法律手段(如游说和诉讼),甚至是直接的犯罪手段来转移财富。

2.鲍莫尔的理论有助于我们理解为什么大量津贴贷款、劳动力培训和其他旨在增加企业家供给的扩张性政府规划在现实中收效甚微,甚至适得其反。当游戏规则很坏时,增加的这些政府投入对生产性的企业家活动几乎没有影响,因为政府补贴规划通常鼓励企业家设法计算如何获得这些转移的补贴,而不是努力满足消费者的需求进而创造财富。如面对竞争的一个钢铁企业主,他不去想方设法通过改进技术提高生产能力,而是选择游说政府、申请补贴和关税保护以及获得反垄断的法律保护。因此,各国政府应该关注如何通过提高制度的质量去得到最大的生产性企业家活动产出,而不是增加一国总的企业家数量。鲍莫尔的理论从另一层面告诉我们,发展中国家并不缺乏企业家,而是缺乏把社会精英变成生产性企业家的制度保障。

3.当前,我国政府在鼓励民众创业时,不能仅仅靠号召和动员,最重要的是通过制度改革改善我国政治制度和经济制度的质量,这包括提高私有产权的保护程度、司法体系的公平程度和合同执行的程度,以及缩小政府部门规模和权限,约束政府转移税收和管制的能力等。这些基本的制度结构有利于降低非生产性企业家活动的相对报酬,从而鼓励人们从事生产性的创业活动。

[1]Schumpeter,J.The Theory of Economic Development[M].Cambridge:Harvard University Press,1934.

[2]P.Romer.Endogenous Technological Change[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):71-102.

[3]Aghion,P.,Howitt,P.A.Model of Growth through Creative Destruction[J].Econometrica,1992,60 (2):323-351.

[4]Reynolds,P.D.,Hay,M.,Camp,S.M.Global Entrepreneurship Monitor[Z].Kansas City:Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership,1999.

[5]Zacharakis,A.L.,Bygrave,W.D.,Shepherd,D.A.Global Entrepreneurship Monitor:National Entrepreneurship Assessment[Z].Kansas City:Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership,2000.

[6]Henderson,J.Building the Rural Economy with High-growth Entrepreneurs[J].Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review,2002,87(3):45-70.

[7]Veblen,T.The Theory of Business Enterprise[M].New York:Scribner,1904.

[8]Hobsbawm,J.Industry and Empire from 1750 to the Present Day[M].Harmondsworth:Penguin,1969.

[9]Baumol,W.Entrepreneurship:Productive,Unproductive,and Destructive[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):893-921.

[10]North,D.C.Institutions,Institutional Change and Economic Performance[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990.

[11]Acemoglu,D.Reward Structures and the Allocation of Talent[J].European Economic Review,1995,39(4):17-33.

[12]Mehlum,H.,K.Moene,R.Torvik.Predator or Prey?Parasitic Enterprises in Economic Development[J].European Economic Review,2003,47(2):275-294.

[13]Murphy,K.,Shleifer,A.,Vishny,R.The Allocation of Talent:Implications for Growth[J].Quarterly Journal of Economics,1991,(5):503-530.

[14]Christian Bjørnskov,Nicolai J.Foss.Economic Freedom and Entrepreneurial Activity:Some Cross-country Evidence[Z].SMG Working Paper,No.15,2006.

[15]Harry P.Bowen1,Dirk De Clercq.Institutional Context and the Allocation of Entrepreneurial Effort[J].Journal of International Business Studies,2006,39(1):747-767.

[16]JoséErnesto Amorós.Entrepreneurship and Quality of Institutions[Z].World Institute for Development Ecnomics Reaearch Working Paper,No.07,2009.

[17]Russell S.Sobel.Testing Baumol:Institutional Quality and the Productivity of Entrepreneurship[J].Journal of Business Venturing,2008,23(6):641-655.

[18]李新春,苏琦,董文卓.公司治理与企业家精神[J].经济研究,2006,(2):57-67.

[19]万华林,陈信元.治理环境、企业寻租与交易成本——基于中国上市公司非生产性支出的经验证据[J].经济学(季刊),2010,(1):554-567.

[20]Baumol,W.J.Entrepreneurship,Management,and the Structure of Payoffs[M].Cambridge,MA:MIT Press,1993.

(责任编辑:胡浩志)

F069.9

A

1003-5230(2011)01-0135-06

2010-09-02

李晓敏(1982— ),男,河南洛阳人,中南财经政法大学经济学院博士生。