制造业与物流业联动关系演化与实证分析

2011-10-10韦琦

韦 琦

(1.中山大学 管理学院,广东 广州510275;2.广东商学院 工商管理学院,广东 广州510320)

制造业与物流业联动关系演化与实证分析

韦 琦1,2

(1.中山大学 管理学院,广东 广州510275;2.广东商学院 工商管理学院,广东 广州510320)

专业化水平的提升使越来越多的制造企业将物流外置,促使了物流服务业的兴起。制造业竞争力的提升和供应链管理的实现要求制造业与物流业联动发展,制造业的发展是物流业发展壮大的基石。联动关系一般遵循物流环节分离、物流产业分离、两业集聚联动、两业扩散联动的演化路径。本文用1978~2009年的统计数据所进行的协整检验表明,中国制造业与物流业之间存在着长期均衡关系,物流业发展是制造业发展的格兰杰原因。

制造业;物流业;产业集聚;产业联动

随着社会分工越来越精细,物流业从生产制造业中逐步分离出来,成为新兴产业。发达国家的实践历程表明,制造业的快速发展需要现代物流业的支撑,我国制造业与物流业(以下简称“两业”)的联动发展也势在必行。据中国物流与采购联合会调查统计,2009年我国工业物流总额占全社会物流总额的比重高达90.4%,同比提高1.7个百分点,是带动社会物流总额增长的主要因素[1]。由此可见,制造业与物流业供需关系甚紧,促进制造业与物流业有机融合、联动发展,不仅是调整产业结构、转变经济增长方式的重要途径,也是制造业和物流业发展的共同要求和迫切愿望。但我国大部分制造企业“大而全,小而全”的运作模式阻碍了物流服务需求的专业化、社会化,最终导致物流服务水平和物流服务能力并不适应制造业发展的要求,甚至成为其发展的瓶颈。结果就是,需求不足和供给不够的双重矛盾使“两业”不能进行融合快速发展。究其原因主要是对“两业”之间的联动关系理解不深,没有形成有效连接的通道。因此,加强对制造业与物流业间关系的探究,将有利于促进“两业”的联动发展。

一、文献回顾

国内外对物流业与制造业联动发展的相关研究,主要集中在如下三个方面。一是从生产服务业和制造业的互动来看,第二、三产业特别是制造业和服务业的融合发展已经成为全球产业经济发展的主流和趋势。制造与服务并不冲突,而是相互依赖、相互作用[2]。制造业外购服务的增加会带来就业的增加以及制造业部门劳动生产率的提高[3]。从工业时代到后工业时代,生产服务越来越广泛全面地参与经济发展的各个层面,它的角色逐渐从“润滑剂”、“生产力”转变为“推进器”[4]。二是从物流服务与生产制造的分工和联动来看,当制造业规模较小的时候,普遍采取“大而全、小而全”的企业组织模式,但随着规模的扩大、竞争和专业化分工的加剧,企业因为资源约束不得不将物流等业务外包,由此产生了制造、物流等活动的联系,降低制造业与物流业的交易成本、增强制造业与物流业的产业协同的呼声也日益高涨[5]。制造业与物流业之间的联动发展的机理在于制造业企业资源配置方式[11]选择和对物流管理是自营还是外包之交易成本权衡[6]。近年来,制造企业与物流企业加强深度合作,结成战略合作伙伴关系,联动发展的趋势日益显现,物流社会化程度进一步提高[7]。三是从我国物流业与制造业联动实证分析来看,韩晓丽等运用计量经济学的灰色关联模型,得出江苏省制造业与物流业的协调发展正处于协调与不协调的临界状态的结论[8];李松庆、苏开拓等同样也应用灰色关联理论对广东省制造业与物流业的关系进行定量分析,得出广东制造业与物流业没有实现有效联动的事实,进而提出促进广东“两业”的联动发展的一些建议[9];刘雪妮等从产业集群演化的角度分析制造业集群与物流产业的关系,并证实了长三角制造业集聚与物流业发展的耦合关系[10];也有一些学者运用投入产出法,对中国物流业对制造业的关联波及效应进行分析。总体来看,现有研究对物流业发展机制和规律的认识还有待深入,对其对制造业的结构升级、效率提升和经济发展方式转变的作用机理刻画得还不够,实证中深入的计量分析还比较少,缺少专门从产业关联与集聚视角对物流业与制造业联动发展战略路径的研究。事实上,物流业与制造业关系甚密,产业关联度高。基于此,本文拟从产业关联的视角对物流业和制造业的联动发展进行一些探讨,以期进一步揭示两者之间的关系。

二、“两业”联动的机理分析与演化路径

(一)“两业”联动的内在作用机理

1.联动提升物流业竞争力。对提升物流业综合竞争力来讲,制造业发展水平是一个关键影响因素。其一,物流业的发展水平是与一定的经济发展水平与发展阶段相适应的。经济发展水平的不断提高对物流业的发展提出了更高的要求,从而推动物流业的发展。而制造业是国民经济的主体,其对国民经济发展的贡献率是不言而喻的。据《中国统计年鉴(2009)》数据显示,我国48%以上的国内生产总值来自制造业。制造业的发达兴旺从整体上带动物流业的发展。其二,制造业不仅影响着物流市场份额,而且影响着物流业利润指标和效率指标。物流效率的提高、物流总成本的降低不仅来源于政策环境的支持,更重要的是创新的技术和先进的设备。而先进的技术与设备都必须依赖于制造业,制造业装备、技术水平决定物流业装备、技术水平发展的程度。

另一方面,根据“产业竞争力=竞争力资产×竞争力环境×竞争力过程”的产业竞争力模型[11](P296),从物流业竞争力环境的角度来看,制造业对物流业竞争力的形成也功不可没。当物流业的产值和价格发生变化时,受到影响最大的是第二产业,物流业对第二产业的发展提供了更多的支持,与第二产业有很强的联动效应[12]。此外,在经济全球化的国际竞争格局中,很显然,国际竞争力不再仅仅局限于成本、资源、技术等产业环境的传统要素禀赋因素,相关产业协同发展对国际竞争力的增强更是有着重要的意义。我国制造业与相关配套产业尤其是现代物流业的联动发展,是解决制造业物流效率低成本高这一瓶颈问题的有效途径,也是促进我国物流业快速发展、增强国际竞争力的重要动力机制。

2.联动实现制造业供应链管理。实现制造业的供应链管理,提高企业的供应链管理水平会直接影响制造业的未来发展,也是推动制造业发展的动力机制。而将物流业务这些非核心业务外包给具有专业技术水平的物流企业,是制造业实现供应链管理的一个重要环节。作为提供物流服务的物流行业,不但要能满足制造业等物流服务需求方的要求,也要考虑整体的成本效益。物流业的进一步发展将更多地采用现代化的自动化设备和信息系统来控制成本及提高物流效益,从而提高制造行业的物流管理水平,降低物流成本,提高企业效益。因此,制造业要实现供应链管理,使整个供应链中各企业之间进行有效的配合和协作,必须实行物流业与制造业的交叉融合,使物流业向制造业渗透、制造业向物流业拓展,促进“两业”的联动发展。

(二)“两业”联动关系的演化路径

1.物流环节分离。早期,制造企业仍然普遍存在“大而全,小而全”的现象,企业的原材料供应物流和产成品的销售物流主要由企业自理或由供应商提供,极少由第三方物流公司来承担。数据显示,仅有19%的物流需求由第三方物流承担。制造业与物流业的发展关系主要有三种情况:一是制造企业自营物流,即企业所有的物流服务都由企业内部自理提供,物流服务没有突破制造企业的企业边界;二是仅外包部分物流服务,即只有一小部分的物流服务流于企业外界;三是企业间形成物流战略联盟,即中小制造企业间采取与同行业企业组成联盟的形式,进行物流资源的整合以提高物流管理水平。尽管企业间采用物流联盟合作模式,但物流服务仍然置身于制造企业的企业边界范围之内。

2.物流产业分离。随着经济的发展,从制造业中不断分离出来的物流环节的技术水平和服务水平将得到进一步的提高,社会对物流的内涵和作用的认识也会跟上经济的发展需要。此外,随着制造业的发展,制造业面临的产业竞争力、国际竞争力也日益加剧,制造业必须将其非主要业务分离出来,专注于主要业务的发展,逐渐增强核心竞争力。物流产业与制造产业的融合渗透将成为发展的必然趋势,最终导致物流的社会化程度不断提高,达到完全外包的状态。当制造业的物流被完全分离出来形成独立的物流产业时,制造业与物流业的联动发展将开始一个新纪元。此时,物流服务完全突破了制造企业的边界范围,而成为社会的独立经营实体,物流服务不再是个别的、单一物流服务环节,而是集多种物流服务于一体的物流服务企业。

3.两业集聚联动。当地区内某行业的发展具备着相当的发展优势,一些新诞生的企业以及其他地区同行企业为了共享基础设施、共享资源,便会在聚集该地区发展,形成产业集群。当制造企业以集群的形式出现时,这些相同行业的制造企业有着类似的,甚至相同的物流需求,单个物流企业就难以满足所有集群里所有制造企业的所有物流需求了。因此,制造业形成集聚后,集聚区也会成为物流服务需求最集中的区域,物流企业为了接近市场,降低物流成本,也倾向于在集聚区形成物流企业的集群,这个物流集群里集中了多家物流企业,从事某些相同或不同的物流环节服务,以满足制造业集聚后对物流服务规模化、集成化的要求。因而,制造业集群的形成带动物流企业的集聚。此时的联动发展特点在于物流企业在制造业集群内也形成了一个庞大的集聚体,而集聚体内的物流企业分别对应着制造业价值链相同或不同的节点,而物流企业由于有着共同的服务对象,它们之间相互作用和影响,形成物流服务集聚效应。

4.“两业”扩散联动。当产业集聚达到一定规模后,集聚区内便会因为资源的限制等出现一系列的问题,如土地、水资源紧缺,生态环境承受能力不足,基础设施、公共服务设施的边际投资猛增等,造成产业集聚的不经济。此外,产业的集聚规模超过了区域的资源承受能力后,也会导致企业间的过度竞争。因而,当产业集群发展出现不平衡性时,产业扩散的力量便超过产业集聚的力量。即为降低土地、用水等资源成本,一部分企业开始向集聚区外转移。同样,当制造业集群发展到一定规模时,基于各方面资源的限制,制造业集群也会产生扩散的现象。当制造企业向外围分散时,一部分为集群企业服务的物流企业为了更靠近市场、缩短运输距离、降低成本,同时提高反应速度,为企业提供快捷的服务,从集聚区向外围转移。而物流业的发展,如交通更加便利、服务范围更广等,也为制造业的顺利扩散提供了条件,促进制造业的扩散。

三、中国制造业与物流业联动关系的实证分析

为了更深入地揭示制造业与物流业之间的长期关系,本文采用1978~2008年期间数据,运用向量自回归(VAR)模型进行实证研究,并通过Granger因果检验来分析它们之间的因果关系。软件使用Eviews5.0。

1.变量选择与样本数据采集及预处理。选取工业增加值(M)作为衡量制造业发展的变量,交通运输、仓储与邮政业增加值(L)代表物流业的发展水平。样本数据来源于《中国统计年鉴(2009)》,数据起止时间为1978~2008年。为减少异方差、增加数据平稳性,对这些数据取自然对数。用LNM表示制造业的自然对数值,用LNL表示物流业的自然对数值。

2.平稳性检验。对于一组时间序列指标若要建立回归方程,首先要进行序列的平稳性检验,以防止出现“伪回归”现象。本文采用扩展的Dickey-Fuller法(ADF)进行平稳性检验。检验结果表明,LNM和LNL的水平序列非平稳,但其一阶差分序列平稳,这些变量为一阶单整。

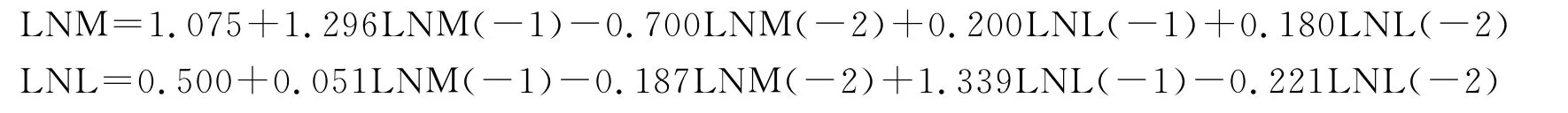

3.VAR模型构建。在VAR建模过程中,滞后阶数选择是一个关键步骤,对分析检验非常敏感,一般采用AIC和SC最小准则选定。经过多次实验,当最大滞后阶数选择2时是优良的,AR根均落于单位圆内,满足VAR稳定性条件。因此,选择2为最优滞后阶数,得到如下模型。

VAR模型各方程检验结果表明模型效果优良,具有较高的拟合程度。

4.协整检验。平稳性检验表明LNM、LNL均为一阶单整,如果它们之间存在某种平稳的线性组合,则这些变量之间存在长期稳定关系,即协整关系。迹检验说明存在1个协整方程的显著水平为5%;*表示以5%的显著水平拒绝原假设。最大特征值检验说明存在1个协整方程的显著水平为5%;*表示以5%的显著水平拒绝原假设。协整检验结果如表1、表2所示。

表1 特征根迹检验结果

表2 最大特征值检验结果

协整检验的特征根迹检验和最大特征值检验均报告,在5%显著性水平下有且只有1个协整关系,且协整关系式为:

ecm=LNM-0.937 4LNL

协整方程反映了两个向量之间长期均衡关系。第一,揭示了中国制造业和物流业之间存在一种长期均衡关系。第二,揭示了在长期中制造业与物流业的弹性关系,即制造业增长1个百分点,物流业增长0.937个百分点。

5.格兰杰因果检验。中国制造业和物流业之间存在长期均衡关系,但这种关系是否是一种因果关系,需进一步分析。Granger因果检验选取滞后期为2阶,结果如表3所示。

表3 Granger因果检验结果

Granger因果检验显示在1%显著性水平下,存在LNL到LNM的单方面因果关系,但不存在LNM到LNL的单向因果关系。这一结果说明,1978年以来,中国物流业增长是制造业发展的Granger原因,物流业的快速发展对制造业的发展具有显著的影响,而制造业的发展对物流业的发展拉动不足。

四、结论与启示

制造业与物流业相互影响,相互制约,关系密切。制造业在向物流业提供先进技术和装备的同时,也提出了物流服务需求,而物流业的升级发展也推动了制造业的结构升级。从产业竞争力以及产业供应链管理的角度出发,物流业竞争力的形成以及制造业供应链管理的实现,都离不开“两业”的联动协助。而制造业与物流业之间的关系演化也会随着“两业”的不断发展而产生变化。用1978~2008年的统计数据所进行的协整检验表明,中国制造业与物流业之间存在着长期均衡关系,物流业增长是制造业发展的Granger原因。

无论如何,制造业与物流业应联动发展已在学术界和实业界获得广泛共识。政府在制定相关政策时应重视“两业”的关系特点,尽力创造“两业”联动发展的良好环境。在制造业与物流业联动发展过程中,物流企业在某种程度上常处于被动和从属的地位,因而物流业的发展应遵从制造业发展的需要和产业布局。尤其要发挥产业集聚在制造业与物流业联动发展中的作用,以制造业集群带动物流业集聚,以物流业集聚促进制造业集群的转型升级。政府需要根据集群特点和需求大力发展地区的物流基础设施,并通过建设现代化的物流园区,为企业提供集成化、专业化的物流服务,提高区域物流服务水平,刺激集聚效应的产生。最后,信息化是制造业与物流业实现互联互通协同发展的重要支撑,制造业与物流业必须加快自身信息化建设,建立物流信息共享机制与平台,实现企业内外、两业之间的物流信息一体化。

[1]国家发展和改革委员会.2009年全国物流运行情况通报[EB/OL].(2010-03-10)[2010-06-16].http://www.sdpc.gov.cn/jjxsfx/t20100310_334178.htm.

[2]Quinn J.B.,Baruch J.J.,Paquette P.C.Exploiting the Manufacturing-Services Interface[J].Sloan Management Review.1988,(Summer):45-46.

[3]Raa T.T,Wolff E.N.Outsourcing of Services and the Productivity Recovery in US Manufacturing in the 1980s and 1990s[J].Journal of Productivity Analysis.2001,(2):149-165.

[4]Hutton T.A.Service Industries,Globalization and Urban Restructuring Within the Asia-Pacific:New Development Trajectories and Planning Responses[J].Progress in Planning.2004,(1):1-74.

[5]何明珂.服务于区域物流发展需要 服务于现代物流理论研究——评《湖南现代物流发展研究报告(1997~2005)[J].湖南商学院学报.2007,(3):129-130.

[6]王佐.制造业与物流业联动发展的本源和创新[J].中国流通经济.2009,(2):81-84.

[7]何黎明.当前我国物流发展需要重视的几个问题[N].现代物流报,2007-07-12(A1).

[8]韩晓丽,王利,田能瑾,等.制造业与物流业协调发展的计量分析[J].价值工程.2009,(1):307-310.

[9]李松庆,苏开拓.广东制造业与物流业联动发展的灰色关联分析[J].中国集体经济.2009,(15):104-105.

[10]刘雪妮,宁宣煕,张冬青.产业集群演化与物流业发展的耦合分析——兼论长三角制造业集群与物流产业的关系[J].科技进步与对策.2007,(9):161-165.

[11]广东省经济贸易委员会编委会.广东流通业竞争力研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[12]宋则,常东亮.现代物流业的波及效应研究[J].商业经济与管理.2008,(1):3-9.

(责任编辑:肖加元)

F511.0

A

1003-5230(2011)01-0115-05

2010-10-15

教育部人文社科研究项目“出口萎缩背景下广东出口导向型产业集群沿国际价值链升级的路径及政策选择研究”(09YJC790051);广州市哲学社会科学发展规划课题“广州市物流业与制造业协同发展研究”(10Q32)

韦 琦(1979- ),女,壮族,广西鹿寨人,中山大学管理学院博士生,广东商学院工商管理学院讲师。