依达拉奉和巴曲酶联合应用对急性脑梗死患者血浆溶血磷脂酸和纤维蛋白原水平变化的影响

2011-08-11王光胜王元伟陈孝东杨同慧常春红吴乐怀顾汉沛

王光胜, 王元伟, 陈孝东, 杨同慧, 常春红, 吴乐怀, 顾汉沛

脑梗死的主要发病机制是由于各种因素导致血小板活化,继之血小板聚集,进一步引起血栓事件的发生,而与血小板活化及血小板聚集关系最密切的因素是血浆溶血磷脂酸(Lysophophaidic acid,LPA)和纤维蛋白原(Fig)。已有多项研究表明,LPA和Fig在缺血性心脑血管病的发生中起重要作用,缺血性脑卒中后,患者血浆LPA和Fig水平均显著增高,且与疾病严重程度和脑梗死体积呈正相关。本研究通过动态测定急性脑梗死患者发病后LPA和Fig水平的变化,观察依达拉奉和巴曲酶联合治疗对二者的影响,探讨可能的作用机制并作临床预后评估。

1 对象与方法

1.1 研究对象

系2009年6月~2010年6月于我院神经内科住院的急性脑梗死患者180例,均符合全国第四届脑血管病学术会议修订的诊断标准,并经头颅CT或MRI确诊,所有病例发病在24h内。排除标准:短暂性脑缺血发作、既往卒中史且遗留后遗症者、颅内出血、脑肿瘤卒中、严重心、肝、肾疾病。随机分为依达拉奉和巴曲酶联合治疗组(联合治疗组)90例、巴曲酶治疗组(巴曲酶组)90例和常规治疗组90例。(1)联合治疗组:男51例,女39例;年龄42~76岁,平均61.53±9.79岁。合并高血压病82例,2型糖尿病18例,冠心病15例,心房纤颤11例。其中颈内动脉系统梗死77例、椎-基底动脉系统梗死13例。神经功能缺损程度:轻型36例,中型45例,重型9例。(2)巴曲酶治疗组:男50例,女40例;年龄44~76岁,平均62.16±10.43岁。合并高血压病79例,2型糖尿病19例,冠心病15例,心房纤颤10例。其中颈内动脉系统梗死81例、椎-基底动脉系统梗死9例。神经功能缺损程度:轻型38例,中型44例,重型8例。(3)常规治疗组:男53例,女37例;年龄44~75岁,平均 60.88±10.01岁。合并高血压病80例,2型糖尿病17例,冠心病17例,心房纤颤12例。其中颈内动脉系统梗死80例、椎-基底动脉系统梗死10例。神经功能缺损程度:轻型35例,中型48例,重型7例。3组间性别、年龄、合并症及病情严重程度无显著性差异。(3)正常对照组:系同期门诊健康体检者90例,男50例,女40例,年龄 41~78岁,平均 56.79±10.67岁,经体检无心脑血管病、高血压及糖尿病。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 联合治疗组患者分别予巴曲酶10BU、5BU、5BU加入0.9%氯化钠250ml静脉滴注3d,同时加用依达拉奉30mg加入0.9%氯化钠250ml静脉滴注,每日2次,连用14d;巴曲酶治疗组给予巴曲酶 10BU、5BU、5BU加入 0.9%氯化钠250ml静脉滴注3d;常规治疗组仅给予活血化瘀及胞二磷胆碱治疗。3组均加用阿司匹林抗血小板聚集、酌情给予脱水剂、降压药及对症治疗。

1.2.2 血浆溶血磷脂酸和纤维蛋白原水平的检测 所有脑梗死患者均于入院时、治疗后3d、7d、14d,正常对照组体检日清晨取空腹静脉血4ml置于抗凝试管中,1h内离心获取去血小板血浆,取1ml血浆于1h内采用无机磷定量法用LPA套装试剂盒(LPA试剂盒由北京泰福仕科技开发公司提供)测定LPA。操作步骤参照试剂盒说明书进行。血浆Fib含量用PTFgrinogen试剂盒(美国Instrumentation Laboratory公司),通过ACL-1000全自动血凝分析仪(美国Coulter公司)检测。

1.2.3 预后评估 根据全国第四届脑血管病学术会议制定的脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准,所有脑梗死患者入院时、治疗后3d、7d及14d分别进行临床神经功能缺损程度评分,分为轻型(0~15分)、中型(15~30分)、重型(31~45分)评估临床病情严重程度和预后。

1.2.4 统计学方法 采用 SPSS 12.0统计软件进行统计处理。计量资料用表示,率的比较采用χ2检验,两组间比较采用t检验。

2 结果

2.1 3组患者治疗前后血浆LPA水平的变化

急性脑梗死后患者血浆LPA水平较正常对照组明显增高(P<0.001),3组间治疗前血浆LPA水平无明显差异,但治疗后都逐渐下降,14d基本恢复至正常水平,但联合治疗组在治疗后3d和7d下降更为显著,与巴曲酶组和常规治疗组比较有显著差异(P<0.01)。巴曲酶组治疗后3d有所下降,但较常规治疗组相比无明显统计学意义(P>0.05),7d明显降低,较常规治疗组比较则有显著差异(P<0.01)(见表1)。

2.2 3组患者治疗前后血浆Fib水平变化

3组患者治疗前血浆Fib水平无明显差异,较正常对照组明显增高(P<0.01),治疗后都逐渐下降,但联合治疗组和巴曲酶组下降更为显著,治疗后3d、7d与常规治疗组比较有显著差异(P<0.05)。联合治疗组比巴曲酶组血浆Fib水平下降更明显,差异有显著性(P<0.05),3组患者治疗后14d血浆Fib水平无差异(见表2)。

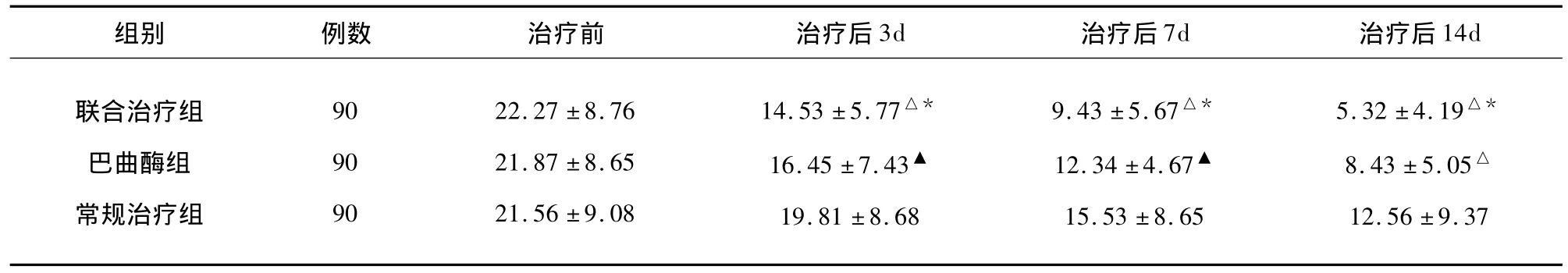

2.3 3组患者神经功能缺损评分比较

3组患者经治疗后神经功能缺损程度均有改善,但联合治疗组>巴曲酶组>常规治疗组,前者神经功能缺损评分3d起有明显下降,至14d时下降幅度最大,而常规治疗组14d时神经功能缺损评分较治疗前才有明显下降。3组间比较治疗3d、7d和14d有显著性差异(P <0.05~0.01)(见表3)。

表1 3组患者治疗前后血浆LPA水平比较(,μmol/L)

表1 3组患者治疗前后血浆LPA水平比较(,μmol/L)

与常规治疗组比较▲P<0.01;与巴曲酶组比较*P<0.01

组别 例数 治疗前 治疗后3d 治疗后7d 治疗后14d联合治疗组巴曲酶组常规治疗组正常对照组90 90 90 90 7.23 ±2.89 7.20 ±2.65 7.18 ±2.22 1.20 ±0.73 4.48 ±1.87▲*6.56 ±1.76 6.84 ±1.96 2.89 ±1.48▲*4.76 ±1.39▲6.34 ±1.88 1.11 ±0.43 1.08 ±0.57 1.56 ±0.78

表2 3组患者治疗前后血浆Fib水平比较(,g/L)

表2 3组患者治疗前后血浆Fib水平比较(,g/L)

与常规治疗组比较▲P<0.05;与巴曲酶组比较*P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后3d 治疗后7d 治疗后14d联合治疗组巴曲酶组常规治疗组正常对照组90 90 90 90 3.11 ±0.87 3.19 ±0.54 3.15 ±0.79 2.27 ±0.43 1.57 ±0.37▲*2.05 ±0.56▲3.03 ±0.96 2.06 ±0.78▲*2.14 ±0.67▲2.85 ±0.76 2.19 ±0.83 2.23 ±0.43 2.27 ±0.49

表3 3组患者神经功能缺损评分治疗前后结果比较()

表3 3组患者神经功能缺损评分治疗前后结果比较()

与常规治疗组比较▲P <0.05,△P<0.01;与巴曲酶组比较*P <0.05

组别 例数 治疗前 治疗后3d 治疗后7d 治疗后14d联合治疗组巴曲酶组常规治疗组90 90 90 22.27 ±8.76 21.87 ±8.65 21.56 ±9.08 14.53 ±5.77△*16.45 ±7.43▲19.81 ±8.68 9.43 ±5.67△*12.34 ±4.67▲15.53 ±8.65 5.32 ±4.19△*8.43 ±5.05△12.56 ±9.37

3 讨论

急性缺血性脑血管病发生后,血小板功能被激活,纤维蛋白单体继而交联为纤维蛋白,促进血小板聚集,继之血栓形成,这必然引起纤维蛋白原的增高,同时活化的血小板产生溶血磷脂酸,因此导致血浆溶血磷脂酸明显升高,这二者都随病程、病情程度出现动态的变化,脑梗死急性期急剧升高,至恢复期逐渐恢复正常,但LPA和Fig既相互作用,共同促进血栓形成,又有不同的产生机制和作用机制。Fib是由肝脏合成的一种Ⅱ类急性期血浆蛋白,作为凝血因子参与血液凝固,也能特异性与血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体相结合,促进血小板聚集[1]。血浆Fib水平升高可使血液黏稠度增加导致血小板聚集增强,促使血栓形成,另外Fib与梗死后炎症反应有密切关系,是脑血管病的独立危险因素。

LPA是一类结构简单的天然磷脂,具有水溶性,主要存在于正常人体的血浆中,健康人血浆中LPA浓度很低,但在应激状态下可显著升高,在凝血过程中,血小板受凝血酶活化产生LPA,导致LPA水平升高[2,3]。血小板、成纤维细胞、癌细胞、脂肪细胞均可分泌产生LPA,但主要来源于激活的血小板的释放。体内纤溶系统功能正常的情况下一般不会发生脑血管病,但急性脑梗死发生后患者血浆LPA水平显著高于健康人群,与梗死体积、临床神经功能缺失程度呈正相关。LPA的可能作用机制有(1)血栓形成是以血小板激活为基础,在凝血过程中血小板受到凝血酶刺激后活化,增加磷脂酶活性,使磷脂水解,迅速产生大量LPA;反过来,LPA能明显促进血小板聚集,并激活血小板使之释放更多的LPA,从而加速血栓的形成,导致恶性循环。[4,5](2)LPA 引起脑血管内皮细胞释放内皮素,引起脑血管收缩,LPA可直接和间接的引起脑血管收缩、痉挛,导致脑组织缺血缺氧。(3)LPA与动脉粥样硬化有明显的相关性,研究发现在外科手术切除的颈动脉粥样斑块内膜处聚集大量有激活血小板的LPA,其水平较正常血管组织高13倍[6]。LPA聚集于斑块的脂质核心中,成为血栓形成以及栓子脱落的促发原因。不稳定易损斑块中LPA水平较高,而过高的LPA能加重动脉粥样硬化的进展,预示斑块破裂进一步导致血栓形成的高风险[7]。另外,缺血缺氧及氧化应激产生大量溶血卵磷脂,溶血磷脂酶D可水解溶血卵磷脂成溶血磷脂酸,同时可催化细胞膜下的磷脂酸水解生成溶血磷脂酸。被激活的血小板释放大量的溶血磷脂酸可能进一步激活血小板,引起血小板聚积,导致梗死区扩展[8],由于溶血磷脂酸是脑血栓形成最早期所产生和释放的代谢产物,可以作为指示血栓形成启动的分子标记物,标示血小板等细胞的活化,预警血栓形成的危险性[9]。

巴曲酶是选择性纤溶酶原抑制剂,具有降低纤维蛋白原、抑制血小板聚集、改善脑循环及能量代谢、减少应激性损害因子的产生等作用,因此能抑制血栓的形成,从而防止梗死范围的扩大。依达拉奉是强效的氧自由基清除剂,抑制脂质过氧化,阻止血管内皮细胞的损伤,阻止梗死灶周围缺血半暗带的扩大,抑制迟发性神经细胞的死亡。本研究发现,巴曲酶和依达拉奉对脑梗死后过高的LPA和Fig有明显抑制作用,联合应用较单用巴曲酶更具有更强的协同作用,从而获得更好的疗效,改善预后。另外降低血浆LPA水平既是脑梗死治疗的一个目标,又是评价药物作用效果的客观指标。总之,血浆LPA和Fig在缺血脑血管病的发病过程中具有重要作用,脑梗死患者二者明显升高,血小板处于活化状态,提示病情有进展的可能,应尽快采取积极的包括巴曲酶和依达拉奉的治疗措施,以尽可能降低血浆LPA和Fig水平,提高临床疗效有更好的实际意义。

[1].庄晓峰,许朝祥,杜心清.纤维蛋白原与超敏C-反应蛋白、冠状动脉病变的相关性[J].福建医科大学学报,2006,40(2):150-152.

[2]黄荣宁,李文华,谭晓明,等.血浆溶血磷脂酸和总磷脂酸水平对缺血性脑血管病的诊断价值[J].广西医学,2008,30(3):332-333.

[3]伍期专.溶血磷脂酸在心脑血管疾病诊断及病因学中的作用[J].中华老年心脑血管杂志,2003,5(2):77-79.

[4]Chung SM,Bae ON,Lim KM,et al.Lysophosphatidic acid induces thrombogenic activity through phosphatidylserine exposure and procoagulant microvesicle generation in human erythrocytes[J].Arterioscler Thromb Vasc Biol,2007,27(2):414-421.

[5]崔其福.溶血磷脂酸与缺血性脑卒中关系的研究现状[J].内蒙古医学杂志,2009,41(9):1079-1081.

[6]Kronzon I,Tunick PA.Aortic atherosclerotic disease and stroke[J].Circulation,2006,114(1):63-75.

[7]Aoki J.Mechanisms of lysophosphatidic acid production[J].Semin Cell Dev Biol,2004,15(5):477-489.

[8]苏成林.血浆溶血磷脂酸在进展性脑梗死诊断中的应用研究[J].神经疾病与精神卫生,2006,6(2):110-112.

[9]Soga T,Ohishi T.Lysophosphatidylcholine enhances glucose-dependent insulin secretion via an orphan G-protein-coupled receptor[J].Biochem Biophys Res Commun,2005,326(4):744-751.