中国西北地区人群恒牙牙根变异的锥束CT观察

2011-07-27顾永春周培刚丁月峰徐东风倪龙兴史俊南

顾永春,周培刚,丁月峰,徐东风,倪龙兴,史俊南

(1.市第一人民医院,江苏 吴江 215200;2.第四军医大学口腔医学院,陕西 西安 730082)

掌握汉人恒牙牙根的变异规律,不仅具有重要的临床意义,还具有重要的人类学价值。以往关于牙根和根管变异的汉人资料大多来自离体牙研究[1-5]。由于:①多根牙和细小弯曲牙根在拔牙时更易发生折断;②一些含复杂牙根和根管系统的牙齿更易因治疗失败而拔除;③离体牙在确定牙位时可能存在偏差,因此通过离体牙研究大多存在样本偏倚的缺陷,降低了资料的准确性[6]。

近年来,锥束 CT(cone-beam computed tomography,CBCT)因其精度高、射线量低、无创伤、扫描时间短等优点,越来越多地应用于口腔临床诊断[7-8]。本研究利用该技术,观察中国西北地区汉族一个人群恒牙的牙根解剖形态,以期揭示其牙根变异的特点及规律。

1 材料和方法

1.1 研究对象

随机调取2008-03—2010-10在第四军医大学口腔医院放射科接受 CBCT(Galileos,Sirona Dental Systems GmbH,Bensheim,德国)扫描的汉族病人CT图像数据。拍摄原因包括口腔外科治疗、口腔正畸治疗、种植牙、牙髓、牙周治疗等。扫描层厚为125μm,重建图像的空间分辨率为125μm。排除因缺牙较多影响牙位判断;金属桩、冠修复产生伪影;牙根未发育完全,影响牙根变异诊断者后,共取得500例病人的CT图像数据,其中男性246 例,女性254 例,平均年龄(39.2 ±17.3)岁。

1.2 观察方法

用Galileos Implant 1.7软件(SICAT GmbH &Co.KG,Bonn,德国)读取图像。通过切换视角(水平面、近中远中平面、颊舌平面)、调节放大率、连续推进或后退观察层面观察恒牙牙根的形态和数目,并记录牙根的分叉、融合状况以及其他解剖变异情况。

根尖部分叉大于根长1/4者被视为2个独立牙根。上颌前磨牙可有1~3个根。下颌前磨牙近中根面有时会出现1条截面V形的发育沟,被视为单根与多根间的过渡型(图1),有时甚至会出现2~3个根,上述解剖变异在人类学上被称为“Tomes根”[9],本研究借用了该术语名词。上颌磨牙近中颊根(MBR)、远中颊根(DBR)、腭根(PR)中的任意2个根或3根之间可以发生融合。下颌磨牙近中、远中根可在颊侧融合,形成卷向舌侧的截面呈C形根;若融合不完全,颊侧留下较深的根间纵沟作者称其为“不典型C形根”。下颌磨牙远中根舌侧有时出现1个额外根,称远中舌根(DL根)(图2)。

1.3 统计学分析

统计各类牙根变异在不同牙位、不同性别组、左右侧的发生率(分别按牙齿计数法和个体计数法)。组间率的比较采用卡方检验。左右侧对称性发生状况采用Spearman等级相关性分析,计算相关系数rho值。P<0.05被视为有统计学意义。

2 结果

2.1 前牙牙根变异

发现3例双根型下颌尖牙,发生率为0.63%(3/474人);2例为男性(牙33,43各1例),1例为女性(33牙位),均为单侧分布。其余前牙未观察到牙根变异。

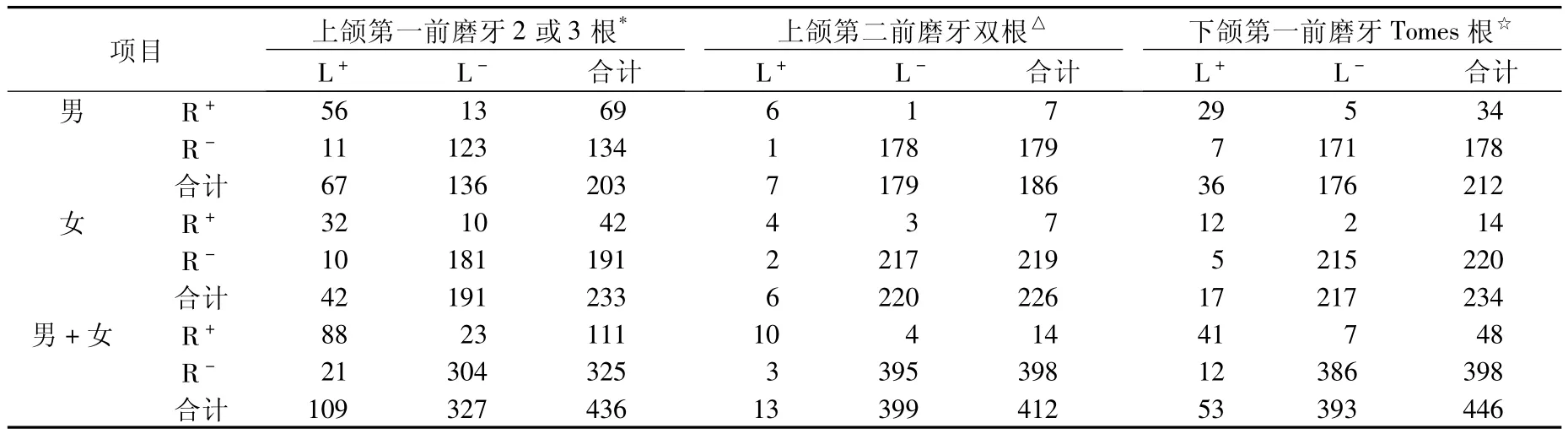

2.2 前磨牙牙根变异(表1)

上颌第一前磨牙多根(2或3根)的发生率为30.28%(132/436人)。有1例男性牙14有3根;另1例男性牙14、24为双根,但颊根横截面呈8字形,颊、舌侧纵向有2条根面发育沟,有分化为3根的趋势。上颌第二前磨牙双根的发生率仅为4.13%(17/412人)。下颌第一前磨牙Tomes根的发生率为13.45%(60/446人)。有1例男性牙44、34皆为双根,1例女性牙44为双根。下颌第二前磨牙均为单根,未见Tomes根或其他解剖变异。

表1 前磨牙牙根变异状况 (n)

2.3 上颌磨牙牙根变异

上颌第一磨牙绝大多数为3根。1例男性牙26有4根(MBR分为2根),2例男性牙16、26均为2根(其中1人为 MBR与DBR融合,另1人DBR与PR融合)。2例女性牙26有2根(MBR与DBR融合);4例女性牙16、26均为2根(其中2人MBR与DBR融合,另2人DBR与PR融合)。

上颌第二磨牙3根(单侧、双侧)的发生率为73.23%(279/381人),其中双侧3根发生率为57.48%(219/318人)。双侧上颌第三磨牙3根者为17.70%(20/113人)(表2)。此外,还观察到2种较为罕见的牙根变异:①双腭根(1例女性和1例男性的牙17,共4根);②MBR粗壮,颊舌向增宽形成分叉切迹或分为2根,PR细小并偏向远中(1例男性牙26,1例男性牙17、27,另1例男性的牙17;1例女性牙27,1例女性牙17,另1例女性牙18)。

表2 上颌第二、三磨牙牙根变异状况 (n)

2.4 下颌磨牙牙根变异(表3~4)

下颌第一磨牙大多数为双根,DL根的人群发生率为 31.98%(134/419人),牙齿发生率为25.89%(217/838牙);1例女性牙46单根(非 C形根),牙36为双根;2例女性牙46为C形根,其中1例牙36为3根(含 DL根),另1例牙36双根。

双侧下颌第二磨牙2根(含近、远中根)者发生率为56.20%(222/395人),下颌第二磨牙融合根(C形或非 C形单根)的发生率为 41.77%(165/395人);未发现近中侧存在双根者;仅有1例男性牙47存在近中舌根,近中颊根与远中根融合为C形根,对侧同名牙缺失。1例女性牙47C形根卷向颊侧,形成反向C形根,牙37位则为典型的C形根。下颌第三磨牙仅1例男性牙48近中存在2个根,远中1个根,对侧同名牙缺失。有时下颌磨牙C形根可与DL根合并发生(即远中颊根与近中根融合成C形根)(图3)。

图1 下颌第一前磨牙Tomes根(箭头)

图2 下颌第一恒磨牙远中舌根(箭头)

图3 47为C形根,37为C形根合并DL根(箭头)

表3 下颌第一磨牙DL根双侧分布状况 (n)

表4 下颌第二、三磨牙牙根变异状况 (n)

2.5 左右侧间和男女性别间发生率的比较(表5)

表5 牙根变异发生率左、右侧组,男、女性别组间的比较(卡方检验)

3 讨论

3.1 地区、种族差异

本研究的各项牙根变异在人类学上属于牙齿形态特征(morphological dental traits);其发生受环境因素影响较小,主要受遗传因素的控制,具有明显的群体分布差异[9-10]。研究结果显示:西北地区汉族人恒牙牙根的变异状况基本符合东北亚地区蒙古族人群的共同特征。

在灵长类动物,下颌尖牙通常具有2个根;在人类,双根型下颌尖牙在白人中发生率最高>5%;黑人、黄种人一般<1%[9]。本研究为0.63%。

上颌第一前磨牙双根在黑人中发生率最高,一般>60%;白人、东南亚地区蒙古族人群发生率在30%~60%;北亚及美洲土著人群发生率在5% ~15%,东亚人群为 20% ~30%[9]。本研究为30.28%,处于东亚人群数据范围的上限。而国内口腔解剖学教科书上未提供详细的数据[11]。

下颌第一前磨牙Tomes根在黑人、澳大利亚土著人群中发生率最高,通常>25%;白人、绳文人、爱斯基摩人、新几内亚人发生率在0% ~10%[9]。本研究为13.45%,介于两者之间。国内口腔医学教科书很少对此变异进行过详细描述[11]。

3根型上颌第二磨牙在白人、美洲印地安人及东亚人中发生率为50% ~70%,美洲爱斯基摩人为35% ~45%,北非、东南亚、密克罗尼亚、美拉尼西亚人群出现率高达70% ~80%,黑人、澳大利亚土著人发生率最高,>80%[9]。本研究为73.23%,其中双侧上颌第二磨牙3根的人群发生率为57.48%。

3根型下颌第一磨牙在包括中国人在内的东北亚人群、北美北极土著人群发生率最高( >20%);而白人、黑人发生率一般 <5%[9];本研究人群发生率为31.98%,牙齿发生率为25.89%。Tu等[7]首先采用CBCT扫描的方法,发现该变异在中国台湾人(非土著)的发生率为25.61%(63/246牙);Song等[12]采用螺旋 CT,观测到此变异在韩国人中的发生率为24.5%(756/3088牙)。3者数值非常接近。单根型下颌第二磨牙在东北亚人群、西伯利亚南人群中发生率最高(>30%);其次为欧洲人、东南亚人、波利尼西亚人(20% ~30%);北美、密克罗尼亚、新几内亚人发生率为10% ~20%[9]。本研究高达41.77%,绝大多数为C形根。

临床医师充分掌握恒牙牙根形态及数目的变异规律,对于预估牙髓治疗难度,正确应对处理根管系统各类复杂变异情况,以及防止根管遗漏均具有重要的意义。

3.2 性别差异

以往研究证实性染色体参与了牙齿的发育。但大多数牙齿形态特征在表型水平不存在或只存在较弱的性别差异[9]。与多数其他报道不同,本研究发现多项牙根变异存在性别差异。除了下颌磨牙DL根、上颌第二前磨牙多根、下颌第三磨牙融合根的发生率在男、女组间差异无统计学意义外(P>0.05);上颌第一前磨牙多根、下颌前磨牙Tomes根、上颌第二磨牙融合根、下颌第二磨牙单根(包括C形根)这4项牙根变异的性别差异均具有较强的统计学意义(P<0.005)。上颌第三磨牙融合根按牙齿发生率计算性别差异有统计学意义(P<0.05),但若按个体发生率计算则差异无统计学意义(P>0.05)。分析原因,可能由于第三磨牙因拔牙或牙根未发育完成者较多,样本偏小所致。此外,样本的偏倚度、牙位、性别判断的准确性对性别差异是否有统计学意义也影响较大。离体牙研究时,分叉较大的多根牙更易在拔牙时折断而不能进入样本池,会使男、女组中单根牙的构成比趋同,从而削弱了性别差异的显著性。

总结各项牙根变异的分布规律,发现男性牙齿更倾向于多根(下颌第一磨牙DL根变异为例外),而女性倾向于融合根。这与男性具有更为粗壮的颌骨、更为强大咀嚼力相对应。

3.3 左右侧不对称性

牙列在理想情况下是应当双侧对称的,形态发生过程中左、右侧接受相同的遗传命令;但局部环境非遗传因素对发育的干扰会导致对称的偏离。人类学家常常通过观察牙列的不对称性来评估人群的遗传力,从而进行人群比较[9]。计算方法有2种:一是计算单侧发生或双侧对称发生者在所有发生者中的百分比,二是计算牙齿特征双侧表达的相关系数。前者计算较为直接、方便,但其大小会受到牙齿特征发生率大小的影响;发生率越低,双侧对称者所占百分数往往就很低,这是由于双侧不表达未被归入对称所致。一些学者认为双侧相关系数对于人群间的比较更有价值[9]。本研究发现前磨牙的3项变异、下颌第一磨牙DL根变异的左右相关系数rho均在0.7~0.8的范围之内。3根型下颌磨牙左右相关系数男性组高于女性组(0.76比0.64),表明男性组对称性更好。女性组、男女混合组右侧发生率显著高于左侧(P<0.01和P<0.05)。而其他牙根变异的左、右侧发生率均无统计学意义(P >0.05)(表5)。

3.4 牙根变异与“域”假说

根据牙齿发育的“域”假说(“field”theory)[9,13],牙列被分为若干个形态发生域,每个域内都有一个关键牙(pole/key tooth),外源性的形态发生因子(morphgen)在域内沿着远离关键牙的方向呈梯度降低分布。关键牙在该区发生最早,形态最稳定;而同域其他牙离关键牙越远,受形态发生因子的作用越弱,其形态就越不稳定。具体表现为:对称性越差、牙齿特征的发生率低、出现更多的变异[9]。该现象在本研究中得到了证实。上颌第一前磨牙(关键牙)双根率30.3%,到第二前磨牙迅速降低到4.1%。上颌第一磨牙(关键牙)几乎全部为3根,至上颌第二磨牙双侧3根者发生率降至57.48%,而至上颌第三磨牙仅为17.7%。下颌第二、三磨牙DL根发生率也远低于第一磨牙,且前者以单侧分布为主,后者以双侧分布为主。教科书[11]关于下颌第二磨牙近中2个根(达3%)比远中2根更普遍的说法本研究未能予以证实;其额外根通常仍是DL根,且可以与C形根合并发生,这与Song等[12]的报道一致。本研究还在第二、三磨牙发现多例复杂的牙根变异,其中一型为上颌磨牙MBR过度发育(粗壮并有分叉趋势),PR发育不足(较为细小)并偏远中,作者先前曾首次报道过此类牙根变异[14]。需要指出的是域假说只是提供了一个简单的理论模型来解释牙列的程式化发生。近年来,学者们开始从基因水平上探究其机制并取得了重要的进展。一系列同源盒基因家族成员(如:Msx、Dlx、Barx、Lhx、Pitx家族)被发现在特定的时间和空间里表达,参与了第一腮弓的程式化进程[15],但它们在牙根变异发生中的详细作用尚待进一步研究。

综上所述,西北地区汉族人恒牙牙根的变异总体上符合东北亚地区蒙古族人群的普遍特征,又在个别项目与该地区其他人群有所差别,有多项牙根变异具有显著的性别差异。掌握其发生规律,具有重要的口腔医学价值。

[1]吴友农,岳保利.1769个恒牙根管系统的形态学研究[J].实用口腔医学杂志,1995,11(2):98-101.

[2]顾永春,皮昕.3803个恒牙根管的解剖形态研究[J].临床口腔医学杂志,2003,17(5):259-261.

[3]Fan B,Yang J,Gutmann JL,et al.Root canal systems in mandibular first premolars with C-shaped root configurations.Part I:Microcomputed tomography mapping of the radicular groove and associated root canal cross-sections[J].J Endod,2008,34(11):1337-1341.

[4]Fan B,Cheung GS,Fan M,et al.C-shaped canal system in mandibular second molars:part I-anatomical features[J].J Endod,2004,30(12):899-903.

[5]Gu Y,Lu Q,Wang H,et al.Root canal morphology of permanent three-rooted mandibular first molars-part I:pulp floor and root canal system[J].J Endod,2010,36(6):990-994.

[6]顾永春.根管系统解剖资料使用中的几个问题[J].牙体牙髓牙周病学杂志,2009,19(10):270.

[7]Tu MG,Huang HL,Hsue SS,et al.Detection of permanent three-rooted mandibular first molars by cone-beam computed tomography imaging in Taiwanese individuals[J].J Endod,2009,35(4):503-507.

[8]Cotton TP,Geisler TM,Holden DT,et al.Endodontic applications of cone-beam volumetric tomography[J].J Endod,2007,33(9):1121-1132.

[9]Scott RG,Turner CG.The anthropology of modern human teeth[M].London:Cambridge University Press,1997.

[10]洪胜君,谭婧泽.牙齿形态特征的演化与变异在人类种群关系研究中的应用[J].现代人类学通讯,2008,2(e5):30-35.

[11]皮昕.口腔解剖生理学[M].5版.北京:人民卫生出版社,2003.

[12]Song JS,Choi HJ,Jung IY,et al.The prevalence and morphologic classification of distolingual roots in the mandibular molars in a Korean population[J].J Endod,2010,36(4):653 -657.

[13]van Valen L.A study of fluctuating asymmetry[J].Evolution,1962,16(2):125-142.

[14]刘芳,顾永春.上颌第一、二恒磨牙卡氏牙齿特征的离体牙观察[J].牙体牙髓牙周病学杂志,2010,20(6):332-336.

[15]Tucker A,Sharpe P.The cutting-edge of mammalian development;how the embryo makes teeth [J].Nat Rev Genet,2004,5(7):499-508.