2010年我院非手术住院患者抗菌药物应用分析

2011-06-21刘日升任少琳

刘日升,任少琳

(海南医学院附属医院药剂科,海南 海口 570102)

抗菌药物的临床合理应用是全世界普遍关注的问题,抗菌药物的应用一方面对感染性疾病的防控起到重大的作用,另一方面也导致细菌耐药、二重感染及药物不良反应等一系列问题的产生。本文通过对2010年1~12月我院非手术住院患者的抗菌药物使用进行抽样分析,以了解我院抗菌药物的使用现状,及时发现存在的问题,为进一步规范抗菌药物的合理使用提供依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源 在我院2010年的13 957份非手术住院病历中每月随机抽取10份,共120份病历,参照《抗菌药物临床应用指导原则》(以下称《指导原则》)、《中国国家处方集》、药品说明书等进行抗菌药物使用合理性评价,并填写统一格式的调查表,内容有:基本情况、诊断、过敏史、科别、用药目的、用药情况、费用、用药前后实验室检查、治疗结果、用药合理性评价等。

1.2 抽样方法 在医院信息系统中按出院日期调取2010年1月份的非手术患者病历号共976个,按病历号顺序排列后,将序号从1~976按顺序分配给每个病历号;以病历总数除以10,结果取整数位作为取样间隔,故取样间隔为97;取随机数确定首份采样病历号的序号,将首份采样序号加上取样间隔作为取样的序号,抽取相应的病历号,以此类推,直至抽满10个。2010年2~12月的取样方法同上。

2 结果

2.1 抗菌药物使用率 本次调查的120例病历中,有62例使用了抗菌药物,使用率为51.7%。其中治疗性用药36例(58.1%),预防性用药26例(41.9%)。

2.2 病原学检测率 在治疗性应用抗菌药物的36份病历中,有16例进行病原学检测,检测率为44.4%,其中有6例检出病原菌,检出率为37.5%。

2.3 抗菌药联合应用情况 在62例使用抗菌药物的病历中,单一用药有32例(51.6%),两联用药有26例(41.9%),三联用药有4例(6.5%)。

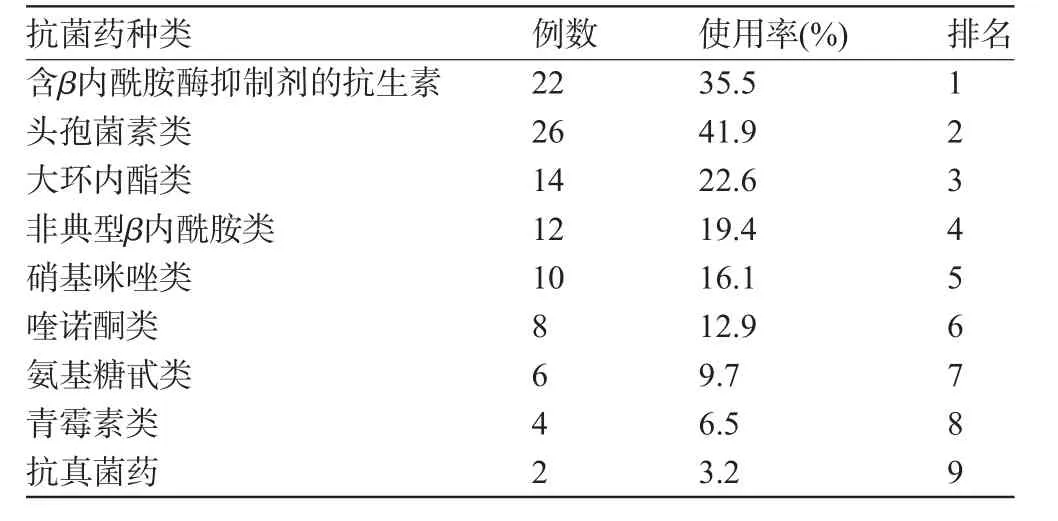

2.4 抗菌药使用种类 在62例使用抗菌药物的病历中,有22例使用含β内酰胺酶抑制剂的抗生素,使用率为35.5%,排名第1。其余种类抗菌药物的使用情况见表1。

表1 62例抗菌药种类使用率排名

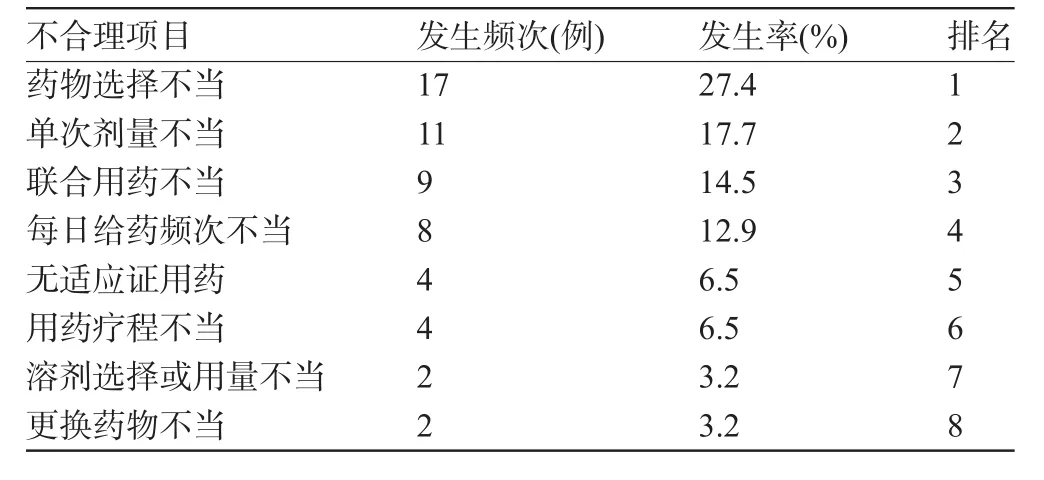

2.5 合理性评价 在62例使用抗菌药物的病历中,24例抗菌药应用评价为不合理,占38.7%,其中17例药物选择不当,发生率为27.4%,不合理情况见表2。

表2 62例抗菌药物使用不合理项目发生率排名

3 讨论

3.1 抗菌药物使用率 我院非手术住院患者抗菌药物使用率为51.7%,比卫生部《医院感染管理规范(试行)》中提出的医院抗感染药物应用率力争控制在50%以下[1]的要求稍高。主要因为预防性用药使用较多,并且部分病历属无预防用药指征的不合理用药,如:宫颈鳞状细胞癌第一次化疗后患者使用头孢美唑钠预防感染。《指导原则》明确规定:普通感冒、麻疹、水痘等病毒性疾病,昏迷、休克、中毒、心力衰竭、肿瘤、应用肾上腺皮质激素等患者通常不宜常规预防性应用抗菌药物[2]。

3.2 病原学检测 目前我院住院患者病原学检测送检率偏低(44.44%),医师的送检意识不强,治疗感染普遍依靠经验用药,并且达不到预期的治疗效果时,盲目换药,容易引起细菌的耐药。细菌分离的阳性率较低、培养时间过长、标本采集不规范亦是导致送检率低的因素之一[3]。因此,建议医院应加大对微生物室的建设,加强宣传和定期公布医院细菌耐药监测数据;医生在开始抗菌治疗前,尽量能取样送检,并且注意取样的时间和部位及取样操作的规范,以提高检验结果的阳性率与准确性[4],使临床治疗方案能得到可靠的实验室检测结果的支持。。

3.3 药物选择 由表2得知,我院药物选择的不合理率较高,主要为选择起点过高,尤其是含β内酰胺酶抑剂制的抗生素使用频率过高,有滥用之疑,如:全身多处软组织挫伤选用头孢哌酮钠他唑巴坦钠预防感染,因软组织挫伤主要针对G+葡萄球菌来预防感染,因此应选用1代或2代头孢菌素类抗菌药,而头孢哌酮钠他唑巴坦钠主要用于治疗变形杆菌、伤寒杆菌和痢疾杆菌等革兰氏阴性杆菌所致的严重感染,不适于作为预防用药使用。建议医院应加强对含β-内酰胺酶抑剂制抗生素的应用管理,明确其用药指征,尤其是慎重选用于预防感染,减少耐药菌的产生。

3.4 用法用量 单次剂量过大:主要为泌尿道感染和老年患者的使用剂量过大,如:85岁的老人患社区获得性肺炎用头孢他啶3 g静脉滴注,每日二次。该药说明书提示:鉴于急性患病老年人的头孢他啶的清除率有所减低,尤其在年龄大于80岁的患者,其每天的剂量一般不能超过3 g。给药频次不当:主要表现在预防用药的给药频次过少,如:枕骨骨折并头皮血肿使用美洛西林钠舒巴坦钠1.25 g每日一次静脉滴注,该药的消除半衰期短,应每8 h或12 h给药一次,才能在体内保持有效的抗菌浓度,达到在一定时间内防止感染的作用。另外,许多β内酰胺类抗生素是要求每日3~4次给药的,医生却担心会给护士或患者增加不便而降低给药频次,如:哌拉西林他唑巴坦应每6 h或8 h给药一次,却改为每12 h给药一次。用药疗程不当:主要是预防用药时间过长,《指导原则》指出:“预防在一段时间内发生的感染可能有效;长期预防用药,常不能达到目的”[2]。而医生往往一开始用药,就停不下来,长时间用药易导致耐药菌的产生和二重感染的发生。溶剂使用不当:主要表现为溶剂用量过大,如头孢地嗪钠1.0 g溶于生理盐水250 ml中静脉滴注,因药物在体内的血药浓度要超过其最低杀菌浓度(MBC)才能发挥杀菌作用,而溶剂用量过大,会导致药物浓度过低,不能在短时间内达到有效的血药浓度,因此应将头孢地嗪钠溶于40ml溶剂中,20~30 min内输注完。

3.5 联合用药 我院联合用药的使用率为48.39%,使用较多的为妇科、重症病区及儿科。妇科疾病多为混合感染、重症病区多为严重感染,因此常常需要联合用。儿科因患儿病原标本难以获得等原因导致致病菌难以确定,并且儿童抵抗力较弱,疾病进展较快,因此医生往往需要联合用药以扩大抗菌谱。

联合用药不合理性主要表现为:①无指征用药。如:为预防感染而联合用药,《指导原则》指出:用于预防一种或两种特定病原菌入侵体内引起的感染,可能有效;如目的在于防止任何细菌入侵,则往往无效[2]。②两种同类的抗菌药联合使用。如:2代和3代头孢类联合使用,因两者的作用靶点都在细菌的细胞壁,联合应用会产生拮抗而降低两药的疗效,并且可能会增加不良反应的危险性。

调查还发现我院抗菌药物注射剂的使用率很高,往往整个用药疗程一直都是使用注射剂,增加了患者的经济负担。建议对于口服吸收好、生物利用度高的抗菌药物(如左氧氟沙星、甲硝唑、氟康唑等),在使用注射剂控制感染、稳定病情后,可更换该药的口服制剂继续治疗至疗程结束[5]。

通过对我院2010年非手术患者抗菌药物使用情况调查结果可见,我院抗菌药物使用基本合理,但病原学检测、药物选择、用法用量、联合用药等方面仍存在一些问题。为了有效控制感染,防止滥用抗菌药物、减少不良反应和避免耐药菌株的产生,医院应加大对抗菌药物使用的监管力度,对存在的不足加以改进和完善,提高医生和药师的专业技术水平,以促使我院抗菌药物的使用更加合理规范。

[1]中华人民共和国卫生部.关于下发《医院感染管理规范(试行)》的通知[S].卫医发[2000]431号2000.

[2]中华人民共和国卫生部,国家中医药管理局,总后卫生部.关于施行《抗菌药物临床应用指导原则》的通知[S].卫医发[2004]285号2004.

[3]刘小康.医院感染病原学漏检原因分析及对策[J].中国感染控制杂志,2004,3(4):366,301.

[4]郑文香,韩 斌.浅议临床标本微生物检验阳性率低的原因[J].卫生职业教育,2007,25(10):110-110.

[5]黄涛阳,张应辉,黄 和.序贯疗法与后续口服抗菌药物的选择[J].中国药房,2010,21(10):940-941.