两江新区,比肩浦东?

2011-06-05贺海峰

■本刊记者 贺海峰

2010年6月,重庆两江新区衔玉而生、气势不凡。市长黄奇帆说,“我们要瞄准上海浦东新区、天津滨海新区,奋力追赶”,“与浦东、滨海比肩发展”。

“20年前,我在上海主持开发浦东新区,当初创业的一幕幕犹在眼前。如今,两江新区到处生机勃勃,充满干劲、闯劲,让人找回了20年前浦东开发的感觉!”2011年4月8日,全国人大常委会委员长吴邦国视察重庆两江新区,深有感触地说。

此时,距离两江新区正式挂牌成立,尚不足300天时间。

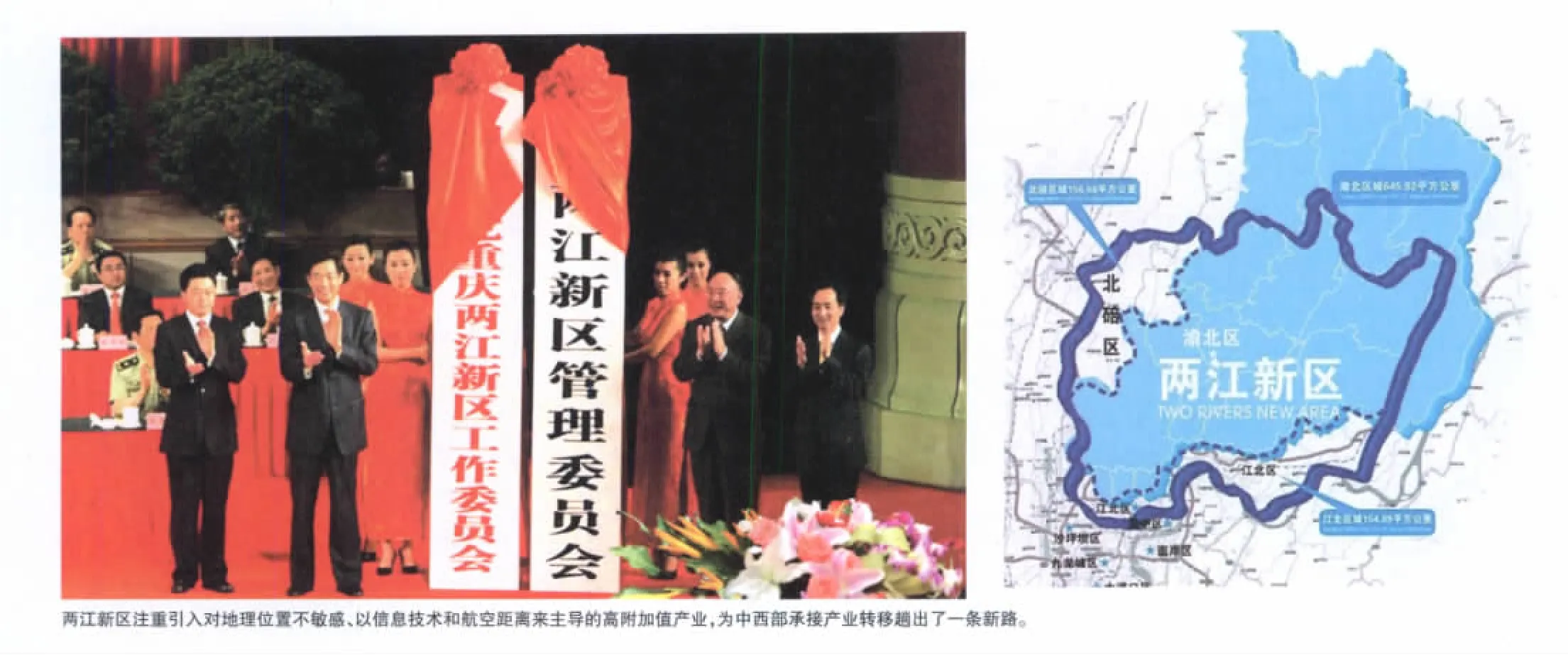

2010年6月18日,红绸撩起的一刹那间,两江新区横空出世。这是继上海浦东、天津滨海之后,我国第三个副省级新区,也是目前我国内陆唯一的国家级开放开发新区。“两江新区衔玉而生、气势不凡。”重庆市市长黄奇帆说,“我们要瞄准上海浦东新区、天津滨海新区,奋力追赶。”嗣后,他又提出,“与浦东、滨海比肩发展”。

毋庸讳言,两江新区面临的发展环境,以及自身具备的条件,与浦东、滨海相比,仍存有相当的差异。一个疑问在观察者的脑海中久久盘旋:两江新区,能否比肩浦东、滨海?如何比肩浦东、滨海?

为什么是两江新区

两江新区从构想提出到花开梦圆,可以说经历了一波三折。

早在2007年全国“两会”期间,中共中央总书记胡锦涛就对直辖10年的重庆提出了“314”部署,寄望重庆成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖市。而重庆也一直期待打造一个推动区域快速发展的引擎。

重庆市外经贸委副主任王济光清晰地记得,2008年1月26日,他接到了主任李建春的电话,让他领衔深入研究重庆对外开放,特别是如何依托北部新区这一平台实现开发开放。

“一放下电话,我就预感到重庆在对外开放方面将有大动作。”王济光透露说,这次任务的背后隐含了两个背景。

2007年10月,商务部在薄熙来履新重庆前夕,就与重庆市签署了合作备忘录,意欲共同探索内陆地区发展开放型经济的全新模式。另外,作为两江新区雏形的北部新区,区域面积过于狭小,土地指标基本用光,很难继续吸引投资,急需搭建新的开放平台。

基于上述考虑,2008年4月,重庆市委、市政府向国务院总理温家宝汇报工作时,请求国家给重庆更多支持,扩大重庆的开发开放,形成西部增长极。两个月后,国家发改委牵头成立了由50多个部委的200多名官员组成的调研组,到重庆进行了堪称有史以来规模最大的一次调研。调研组形成了设立内陆开发开放示范区的构想,并最终定名为“两江新区”。

2009年1月,国务院3号文件出台,明确设立两江新区,并责成重庆市政府加快提出设置方案。国务院副总理李克强强调说,重庆是中西部地区唯一的直辖市,此举意在“树立一面旗帜”。

2009年4月,两江新区总体方案正式提交。随后,由国家发改委牵头、17个部委参加,对方案进行详尽论证。王济光全程参与了方案设计,方案文本历经10多次修订,整个过程殊为艰难。

譬如,国家发改委就首先质疑,重庆与浦东、滨海设立新区的综合条件还有很大差距,因此,设立两江新区不能简单提出“比肩浦东、滨海”,而应客观评估设区基础,量身定制发展目标,似可考虑“功能类似、政策比照”的原则定位两江新区。国家税务总局甚至一度建议,删除原方案中关于“比照浦东新区、滨海新区,赋予两江新区有关优惠政策”的表述。

更大的波折出现在2009年8月。

当时,中科院院士陆大道针对许多城市贪大求全、盲目扩张,上书中央主要领导,呼吁国家清查开发区的占地问题。“这种情况如不遏制,国家18亿亩耕地红线将很难守住!”这份报告提到,重庆两江新区占地1200平方公里,“这样不行”。虽然仅有两三行字,但杀伤力之大可想而知。很快,中央主要领导作出批示,责令相关部门研究和清理全国开发区占用耕地问题。

这让重庆紧张不已。市发改委主任杨庆育专程前往北京,向陆大道解释,两江新区不是一般的开发区,而是一项国家战略,意在深化西部大开发、探索发展内陆地区开放型经济。但在敏感时期,方案的审批仍被国务院予以搁置。为了打破僵局,薄熙来、黄奇帆也多次向中央高层进行解释、说明。

2010年5月,重庆两江新区终于获国务院批复;2011年3月,又被写入国家“十二五”规划纲要。至此,我国按照“沿海-沿江-沿边-内陆”梯度推进的全方位多层次开发开放格局,基本勾勒完成。

内陆开放“试验田”

2010年9月7日,新加坡总理李显龙、重庆市市长黄奇帆共同推动轮船动力装置。伴随一声汽笛鸣响,新加坡物流巨头海皇集团全球服务中心在两江新区正式开业。

“重庆不再囿于长江。”杨庆育称,重庆直接瞄准了大西洋、太平洋和印度洋,开始勾画一幅衢通五洲、链接世界的宏伟蓝图。

目前,重庆正在充分发掘长江黄金水道的物流潜能,连通太平洋,使其分担重庆货运总量的1/2;打通印度洋以及新欧亚大陆桥,分别分担腹地5个省份货运总量的15%、20%。伴随“一江两翼三洋”国际大通道的建成,中西部地区的物流时间将可节省15天,运距缩短6000公里以上。在现代世界贸易版图中,重庆真正将由开放的“三线”变成“一线”。

而作为国家战略的一枚关键棋子,两江新区凭借多重优势的叠加,更是掀起了大开发、大建设的热潮。

“国家给予我们很多优惠政策,相当于给了很多财富。如今,划了那么多的土地给重庆搞两江新区,就是西部的成都、西安等城市,也不一定服气。这就更需要把两江新区搞好。”当地一位官员透露。

重庆市政府已确定,未来10年全市60%的工业用地,40%的商业用地,60%公共用地,均聚集于两江新区。同时,注入100亿元财政资金,用于基础设施建设。此外,还将探索建立金融控股集团,发起设立200亿元产业发展基金,发行500亿元建设债券。“要比肩滨海,两江新区发展必须突出一个快字。10年再造一个重庆。”

新区成立以来,宏基电脑、韩泰轮胎、霍尼韦尔、TPG、福特等国际巨头纷纷抢滩。据不完全统计,几乎每周都有10亿级的项目开工,每月都有100亿级甚至1000亿级的项目落地。

不过,黄奇帆对此有着清醒的认识:“当年浦东为什么会这样夺人眼球?不在于一般意义上的征地动迁、造路铺桥、建设厂房、招商引资。那些,深圳等五大特区早就比任何地方做得都好。浦东之所以夺人眼球,是和它改革开放中的创新有关。”1990年,中央决定开发开放浦东,时年38岁的黄奇帆,成为浦东第一批拓荒者。

重庆市委常委、两江新区党工委书记翁明杰也认为,在所有优惠政策中,最有威力的还是改革创新、开拓开放的先行先试权。

比如,两江新区的发展方向之一,是创新加工贸易模式,承接沿海乃至全球产业转移。“如果只有承接,也不可能实现跨越,只能永远跟在别人的后面。”翁明杰说。

我国加工贸易总额高达1.2万亿美元,但99%都集中于沿海。广袤的内陆地区距离出海口过于遥远,如果照搬沿海的“两头在外”模式,只能回到传统的低地价、零税收、高补贴的老路上去,得不偿失。在这一背景下,两江新区率先探索的“一头在外”模式,格外引人注目。

“一头在外”论的首倡者黄奇帆认为,内地发展加工贸易,必须首先破解物流成本高昂、保税通关繁琐两大难题。而要大幅降低物流成本,惟有采取原材料本地化、产品出口的办法。以发展电子信息产业为例。2009年,黄奇帆专程赴惠普美国总部,承诺在3年内实现笔记本项目零部件80%本地化,再组装成整机出口,最终促使惠普下单4000万台。手握这张王牌,两江新区成功吸引富士康、英业达、广达等代工巨头,各地配套商也纷纷闻风而动。

更让两江新区如虎添翼的是,两路寸滩保税港区、西永综合保税区先后封关运行。由此,重庆一跃成为内陆地区拥有保税区数量最多、规模最大、规格最高的地区,也意味着把边境直接“挪”到了两江新区。

基于这些优势,重庆又在两江新区大手笔启动了“云端计划”,意欲打造国内最大的数据处理基地离岸“云计算”特别试验区。进入2011年,新加坡太平洋电信公司等诸多国际巨头争相抢滩。

“如果把亚洲地区20%以上的数据处理外包业务集聚了,重庆就能成为‘中国队’,就可以代表国家参与世界竞争。”黄奇帆雄心勃勃地表示。而只要争取到国际1%的订单、国内10%的订单,两江新区就将实现90亿元税收,带动10万人就业。

业界人士认为,两江新区注重引入对地理位置不敏感、以信息技术和航空距离来主导的高附加值产业,为中西部承接产业转移趟出了一条新路。

率先围歼“三大差距”

在经济总量上,两江新区还处于把蛋糕做大的阶段,短期内很难与浦东、滨海抗衡。

不过,新区成立不久,便率先提出要建设成为缩小贫富、城乡、区域“三大差距”的全国先行区。这使两江新区在战略定位上,有别于浦东和滨海。“我们不但要打造经济特区,也要打造社会特区。只有在解决社会问题中先行先试、改革创新,并在试验中取得一些突破,两江新区才会在全国的改革开放版图上凸显优势。”翁明杰说。

之前,重庆在“十二五”规划中首次明确,将缩小“三大差距”作为未来5年加快转变发展方式的重要任务。而两江新区,则被认为是最有条件率先破题的区域。因为这里聚集了重庆最好的“家当”,而且确实到了矛盾先有、问题先发、经验先出的阶段。

在一次内部会议上,重庆市委政策研究室副处长陈泰锋曾对两江新区的“三大差距”作过粗略估算。国际基尼系数警戒值为0.4,而两江新区为0.68;国际最高工资标准与最低工资标准差距是3倍,而两江新区是6.4倍;地区差距高达4.4倍。“超出国际标准,有些差距甚至超出全市水平。其中,行业差距、地区差距远远超出国际标准。”

这些差距,已经引起决策层的密切关注。

2011年1月,国务院发展研究中心一行14人,在副主任侯云春带领下,低调飞抵两江新区。针对上述问题,国务院发展研究中心、两江新区管委会联合课题组,试图从体制机制上提出一个具体、可行的操作方案。

其实,在前期开发中,两江新区已经启动一些试点。

比如,户籍制度改革。目前,两江新区人口仅有100万,未来将会超过400万,这些新增人口如何落实户籍?“我们不会继续沿海地区那种模式,1000万人口的城市只有200万城市户口,800万是外来打工的。”黄奇帆豪言道。

两江新区的做法是,为转户农民设计了一套弹性退出制度。首先,一步到位给他穿上就业、住房、养老、医疗、教育“五件衣服”。对此,外界普遍猜测,重庆本质上是“土地换户口”。黄奇帆解释说,这中间有个周转过渡期。农民原先的土地、林地、宅基地“三件衣服”,可以推迟3年甚至5年再脱。“他认为可以退出了,就逐步自愿地退出,这里尊重农民的意愿。”

根据规划,新区共有38万农民面临“农转城”问题。管委会对农民安置房用地进行了“转性”,变划拨地为“出让地”,变农民安置房为“定向销售商品房”。“定销房”品质较高,且可立即上市。仅此一项,就为每户家庭增加10多万元财富。

另外,为了解决外来人员住房问题,两江新区在全市率先推出了双轨制的公租房建设。其中,包括30%-40%的保障房、60%-70%的商品房。全市正在兴建的21个公租房基地,将近一半都放在了两江新区。

“我们缩小差距,不是把高收入拉下来,而是想办法把低收入提上来。”管委会副主任汤宗伟说。

不过,这些探索显然只纾解了部分矛盾。两江新区更希望建立起一套系统的体制、机制,为中西部地区乃至全国提供一个缩小“三大差距”的范本。

这是一项极富挑战性的尖端课题。侯云春说,其中包括产业支撑、空间布局、公共服务、社会管理、收入分配和各阶层关系,以及监测“三大差距”程度的指标体系等方面,“综合性非常强”。

新区的当务之急是尽快实现制度上的突破,尽快承接高水平的产业转移。而“1+3”管理体制,也被当地官员视为“快速推进的秘密武器”。

“站在巨人的肩膀上”

2010年,两江新区实现地区生产总值1054.95亿元,而浦东新区、滨海新区已分别突破4500亿元、5000亿元。三者显然不在一个重量级别。因此,最大的争论,莫过于两江新区能否具备浦东、滨海那样的辐射力、牵引力。

在黄奇帆看来,当年浦东开发之时,地区生产总值仅为60多亿元,滨海则几乎是在海滩上开发起来。如今,经济体量都增长了几十倍。“我们现在一启动,这个地方就已经有800亿元地区生产总值。所以我们有胆量说,希望10年后的地区生产总值涨到6000亿元。”

对此,中国社会科学院西部发展研究中心主任魏后凯认为,浦东率先成为国家级开发开放的重点新区,原本被赋予了带动长江地区经济发展的责任。但现在看,它对长江中上游的波及效应没那么大,所以国家将更多的关注给予了重庆、武汉,将其作为新的战略支撑点。

而两江新区的最大优势,就是可以站在巨人的肩膀上进行创新。譬如,“1+3”行政管理体制。

其中,“1”是指新区党工委、管委会统一协调。“3”是指在开发任务上,新区党工委、管委会与江北、渝北、北碚三个行政区平行推进;而对于具体的社会事务,则分别交由三个行政区管理。这看起来更像是一个“合众国”。

“重新布局行政单元现在还不可行,会涉及上百个厅级干部的调整、上千个处级干部的换岗,行政区整合也十分复杂。”黄奇帆称,两江新区目前之所以采用“1+3”管理体制,是因为“眼下这个模式可能是起步力矩最大、摩擦系数最小、能够最快地把中央要求和本地需求结合起来形成合力、在两年内初见成效的一个最好的模式”。

新区的当务之急是尽快实现制度上的突破,尽快承接高水平的产业转移。而“1+3”管理体制,也被当地官员视为“快速推进的秘密武器”。

以水土高新园建设公司为例。在2亿元注册资本中,两江新区管委会、北碚区政府分别出资1.1亿元、0.9亿元。公司董事长由两江新区派出,总经理由一名北碚区委常委担任,副总经理则由原水土工业园区主任邓吉转任。大家的利益被捆绑到了一起,就不会为争夺招商项目而自降门槛。

“园区组建3年以来,总投资额仅为18亿元。但公司刚刚组建4个月,总投资额就超过了35亿。”邓吉感叹。管理体制对大开发的促进作用之大,可见一斑。

而事实上,浦东、滨海在前期操作时,也采用了这种思路。之后,随着开发开放进入“深水区”,弊病开始逐渐凸显。2009年,天津撤销滨海新区工委、管委会,撤销塘沽、汉沽、大港区现行建制,建立滨海新区行政区。未来,两江新区必然也将因时而变。

两江新区最终能否比肩浦东、滨海?“能不能干上去,能干到什么程度,能发挥多大作用,就看我们这茬儿干部的本领了!”薄熙来说。