术后早期炎性肠梗阻治疗中糖皮质激素的应用

2011-06-04肖明华胡建平

肖明华,胡建平,曹 勇

(南京医科大学附属江宁医院普外二科,江苏 南京 211100)

术后早期炎性肠梗阻(early postoperative inflammatory small bowel obstruction,EPISBO)是种腹部手术后早期肠梗阻常见的一种表现形式,有学者认为术后早期肠梗阻绝大部分为EPISBO[1]。其病程较长,病情反复发作,目前临床多采用保守治疗[2]。而EPISBO治疗中是否应用糖皮质激素一直存在争议[3,4]。为探索EPISBO治疗中糖皮质激素的可行性及疗效,我们对自2005年5月至2008年5月收治我院及江宁医院普外科的部分EPISBO患者采用糖皮质激素配合治疗,疗效满意,现报告如下:

1 资料与方法

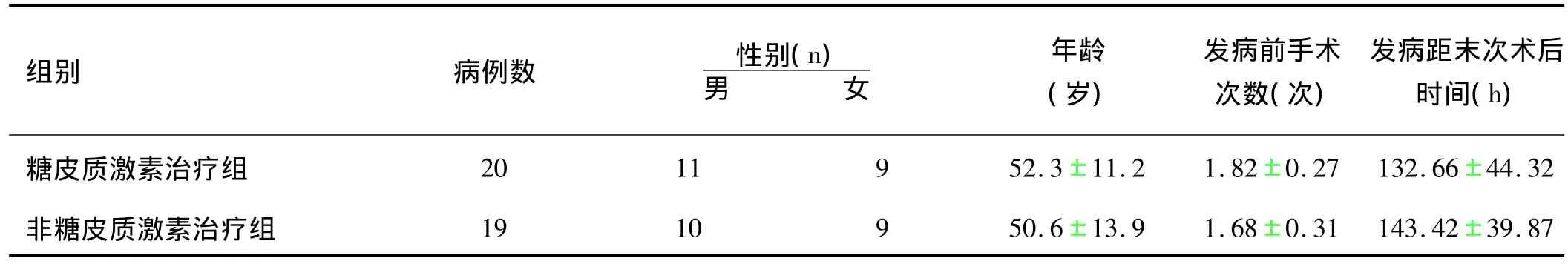

1.1 临床资料及方法:收集自2006年5月至2008年5月收治我院普外科符合诊断标准的EPISBO病例39例,所有患者均采用传统的禁食、胃肠减压、营养支持、维持水电解质平衡等保守治疗措施;对其中20例患者(糖皮质激素治疗组)除采用上述治疗措施外,增加使用地塞米松5mg静脉滴注,每日2次,3-5d后逐渐停药;其余19例患者为非糖皮质激素治疗组,对照研究。两组患者一般资料比较无统计学意义,详见表1。

表1 两组EPISBO患者临床资料(±s)

表1 两组EPISBO患者临床资料(±s)

注:两组各指标比较,P >0.05

组别 病例数 性别(n)男女年龄(岁)发病前手术次数(次)发病距末次术后时间(h)糖皮质激素治疗组 20 11 9 52.3 11.2 1.82 0.27 132.6644.32非糖皮质激素治疗组 19 10 9 50.6 13.9 1.68 0.31 143.4239.87

1.2 诊断标准:均为诊断明确的EPISBO患者。诊断EPISBO条件[5]是:①腹部术后3-30d有明显的肠梗阻表现;②无肠绞窄的情况,无明显腹腔感染,脓肿;③无低血钾、腹膜后创伤等致麻痹性肠梗阻的因素存在;④腹胀症状大于腹痛,可有术后肠蠕动一度恢复而又再现肠梗阻症状。所有病例既往均无消化性溃疡病病史。

1.3 观测方法及观测指标:EPISBO患者明确诊断后立即采用糖皮质激素治疗组治疗或非糖皮质激素治疗组治疗措施。治疗开始后即计时,分别观测患者是否出现反酸、呕血、黑便(或潜血阳性)等应激性溃疡指标,是否出现肠坏死、急性腹膜炎等并发症体征,观测是否出现切口感染或不愈;观测比较腹胀、腹痛、便秘、呕吐等临床表现出现缓解时间。

1.4 统计学方法:数据采用Stata7.0版本进行统计学处理。两组资料计量数据间比较采用t检验,计数数据率的比较采用卡方检验,P<0.05为差异显著标志。

2 结果

2.1 各组患者经治疗后,均未出现呕血及失血性休克征象;各组患者腹部触诊有柔韧感,均未触及包块或肠袢,无腹部压痛加剧、板状腹等急性腹膜炎表现;腹部X线平片未见肠坏死后膈下游离气体表现。

2.2 各组患者经不同治疗后,均未出现切口不愈,糖皮质激素治疗组20例患者出现切口感染1例(5.00%),非糖皮质激素治疗组19例患者出现切口感染1例(5.26%),两组比较P>0.05,统计学差异不显著。

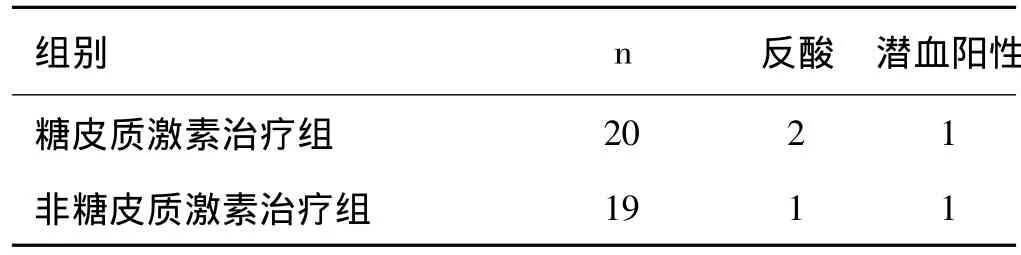

2.3 各组患者治疗后,出现反酸、黑便(或潜血阳性)等应激性溃疡指标情况见表2。

表2 各组反酸、潜血阳性变化情况 (n)

2.4 糖皮质激素治疗组在腹胀、腹痛、便秘、呕吐等临床表现上明显比非糖皮质激素治疗组缓解迅速。见表3。

表3 各组腹胀、腹痛、便秘、呕吐等缓解时间变化情况(h,±s)

表3 各组腹胀、腹痛、便秘、呕吐等缓解时间变化情况(h,±s)

注:两组各指标比较,P均<0.05

组别 n 腹胀 腹痛 便秘 呕吐糖皮质激素治疗组 20 154.75 22.75 96.63 13.84 28.67 8.43 7.047.68非糖皮质激素治疗组 19 83.57 12.84 32.11 9.52 9.90 3.57 3.214.85

3 讨论

术后早期炎性肠梗阻(EPISBO)是一种特殊类型的术后早期肠梗阻。腹腔内任何异物如积血积液、组织碎屑及致病菌污染等都能刺激腹膜单核巨噬细胞系统,产生大量细胞因子和炎性介质,造成炎症和广泛肠管粘连,从而导致EPIIO的发生[5];另外,手术操作对肠管的损伤也是EPIIO发生的重要原因[6]。故其有以下特点:EPISBO者多于术后3-7d左右出现肠梗阻症状,其病理上肠管间多有广泛炎症、水肿、渗出和紧密粘连,严重时肠管粘连呈脑回状,肠壁脆性增大,以致肠襻解剖不清,因此手术治疗极为困难;而且,再手术不仅不能有效地解除梗阻,反而会因再剥离而损伤肠管,增加粗糙面,更增加了梗阻机会;同时,因为肠梗阻肠腔内压力增高,肠管血运差加上肠壁水肿,通透性增加,细菌移位,若行肠切除或短路手术,则易引起肠坏死、吻合口瘘及腹腔感染等致命性并发症;另外,炎性肠梗阻本身无肠管狭窄或阻断等机械性因素存在,手术治疗亦不能恢复其通畅。故根据以上特点,多数学者认为传统的禁食、胃肠减压、营养支持、维持水电解质平衡等保守治疗,应为首选治疗措施[1-4]。

糖皮质激素为甾体类(steroid)化合物,具有很强的抗炎作用,能抑制感染性、物理性、化学性、免疫性及无菌性炎症。在急性炎症早期,可增高血管的紧张性,减轻充血降低毛细血管通透性,减轻水肿、渗出,同时抑制白细胞侵润及吞噬反应,减少炎症介质的释放;在炎症后期,通过抑制毛细血管和纤维母细胞增生,抑制胶原蛋白、粘多糖的合成及肉芽组织增生,防止粘连及疤痕形成。糖皮质激素抗炎作用的基本机制是基因效应[7,8]。但部分学者对糖皮质激素应用于EPISBO的治疗提出质疑[9,10],认为其具有免疫抑制作用,可能诱发感染或使体内潜在病灶扩散;糖皮质激素促进蛋白分解,抑制其合成,并抑制生长激素的分泌,造成负氮平衡,则会延缓切口的愈合;且糖皮质激素可刺激胃酸、胃蛋白酶的分泌并抑制胃黏膜分泌,降低胃肠黏膜抵抗力,故增加了EPISBO患者发生应激性溃疡的可能。但通过本组研究发现,糖皮质激素治疗组及非糖皮质激素治疗组均未出现休克、肠坏死、急性腹膜炎等严重并发症,而两组出现切口感染或不愈统计学差别无意义,出现反酸、大便潜血阳性等应激性溃疡指标统计学差别无意义,从而提示糖皮质激素治疗EPISBO也是安全可靠的,短期使用糖皮质激素治疗EPISBO并不会增加不良并发症的发生率。

糖皮质激素用于治疗EPISBO作用机制在于减少胃肠道分泌,减轻梗阻近段肠腔内液体的淤积和肠腔的扩张,有利于肠壁水肿的消退、循环的改善,也有利于肠壁炎症的消退,肠腔的再通,有助于维持水、电解质平衡,同时肠道细菌的易位呈明显的减少,并对肠绒毛有保护作用。从本组观察看,糖皮质激素治疗组患者在腹胀、腹痛、便秘、呕吐等临床表现上明显比非糖皮质激素治疗组缓解迅速。从而提示使用糖皮质激素治疗EPISBO是种更为合理的治疗方法,其临床疗效优于传统非糖皮质激素的治疗方法。

[1]肖金坛.术后早期肠梗阻的诊断与治疗[J].医学临床研究,2007,24(2):257-258.

[2]符国宏.生长抑素+红霉素治疗术后早期炎性肠梗阻12例报告[J].海南医学,2007,18(1):74-75.

[3]白宁红,赵杰,赵佳涛.合理应用糖皮质激素类药物[J].Chinese journal of ethnomedicine and ethnopharmacy,2008,17(5):50-51.

[4]苟宗杰.腹部手术后早期炎性肠梗阻的治疗[J].World Health Digest,2008,5(1):36-37.

[5]Luckey A,Livingston E,Tache Y.Mechanisms and treatment of postoperative ileus[J].Arch Surg,2003,138(2):206-214.

[6]Kalff J C,Schraut W H,Simmons R L,et a1.Surgical manipulation of the gut elictits an intestinal muscularis inflammatory response resulting in postsurgical ileus[J].Am Surg,1998,228(5):652-663.

[7]杨世杰.药理学[M].人民卫生出版社,2002.421-428.

[8]He ai-yan,Yao Xin,Huang Mao.Mechanism of gene regulation on glucocorticoids suppressing inflammation[J].International Journal of Respiration,2007,27(13):997-1000.

[9]张鹏,陈桂珍.抗生素和糖皮质激素的不良反应[J].中国社区医师,2008,10(1):20-21.

[10]魏雁飞,李长江.糖皮质激素类药物的合理使用[J].中国社区医师,2007,5(10):25-26.