中国对外贸易就业效应的地区比较

2011-05-10王燕飞

王燕飞

(重庆市委党校 经济管理教研部,重庆400041)

1 问题的提出

对外贸易的就业效应一直是经济学界关注的焦点。但以往研究主要从国家或行业范畴关注了对外贸易与就业的关系,而对贸易的地理分布和在各地区中表现的不同就业效应关注较少。对于中国这样一个地理和人口大国,各地在地理区位、资源禀赋和产业发展上都有着各自的特征,在此基础上的对外贸易和就业问题表现也不尽相同。虽然经历了三十余年的改革开放,中国经济取得了前所未有的巨大发展,而严峻的就业形势依然是中国经济进一步发展面临的一个关键性难题。随着对外开放的扩大化和纵深化,内陆开放为中国经济的继续向前推进提供了难得的机遇,由此引发各地资源配置范围和配置方式的改变,同时国际金融危机后外部市场持续萎缩和汇率对产业影响的加剧,世界范围内的产业大转移将加速国内产业的梯度转移,生产的变动也对中国劳动力资源的重新配置提出了要求。在这样的新形势下,更有必要从地区角度分析中国对外贸易的就业效应。就业作为各地社会稳定和经济又好又快发展的必要条件,如何依据其各自的区位条件、禀赋优势和产业特征,继续扩大开放,承接新的产业转移,优化地区产业结构,提升产业水平,并处理好技术更替和产业结构升级中的就业难题是各地发展都必须面临的问题。为此,本文拟从中国各地区不同的对外贸易表现入手,分析对外贸易对中国各地区的就业效应,为开放条件下各地产业发展和就业水平提升提供参考。

2 模型设定

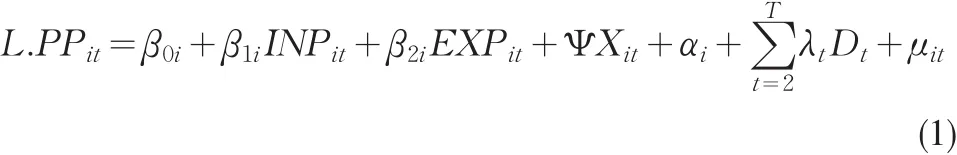

我们将计量模型设定为如下动态面板回归的形式:

上式中,下标i和t分别表示i个省份第t年的相关数据。LPP表示地区产均劳动力人数,以各地区就业总人数除以当年真实GDP(以1992年定基);INP、EXP分别为以各地区1992年不变价格计算的进、出口总额。αi为不可观测的地区效应,Dt为时间虚拟变量,μit为随机扰动项,X为控制变量。样本区间为1992~2009年中国大陆31个省、市和自治区的数据,西藏的资料不完备,未被选入,重庆的数据并入四川计算,因此截面样本数为29。为了考察贸易的地区分布,文中以东、中、西部为基础对贸易区域进行划分。①东部包括了辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南,中部包括黑龙江、吉林、山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南,西部包括陕西、甘肃、宁夏、云南、贵州、四川、重庆、青海、新疆、内蒙古、广西。数据来源为《新中国五十年统计资料汇编》、历年《中国统计年鉴》、中国经济信息网数据库。

实证分析中,本文采用固定效应估计和广义矩估计(GMM)方法,分析中国东、中、西部对外贸易就业效应的差异。之所以采用个体时间固定效应模型,是因为随机效应假定未观测效应与等式右边的解释变量不相关,固定效应则不需要这种严格假定,它允许未观测效应与解释变量可以存在任意的相关关系。随机效应的这种假定被认为不太合适,如Islam(1995),Millerand Upadhyay(2002)等都直接运用固定效应进行估计。并且固定效应模型具有估计的优势,也没有理由像随机影响模型那样假设把个体影响处理为与其他回归变量不相关。从先验理论出发,我们直接使用固定效应方法。同样用HAUSMAN检验得到的结果也支持使用固定效应估计。同时,为了避免固定效应估计中的遗漏解释变量问题和内生性问题,本文采用广义矩估计(GMM)对模型进行了再检验,其基本思想是利用样本矩估计真实矩,只要模型设定正确,总能找到满足模型的若干矩条件,且GMM方法允许随机误差项存在异方差和序列相关,所得到的参数估计量比其他参数估计方法更合乎实际。

3 实证结果及解释

3.1 固定效应估计

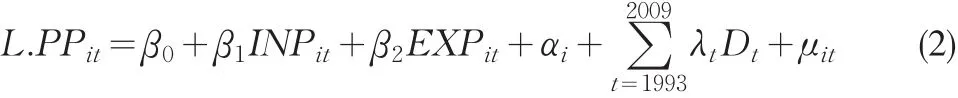

对上式各变量进行取对数处理后为:

我们首先将(1)式的模型进行固定效应估计,其基本形式为:

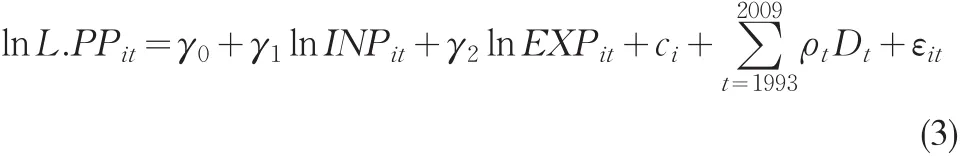

表1报告了我们的估计结果,在控制了截面固定效应和时间固定效应以后,对全国而言,进口ln INPit、出口ln EXPit都是影响显著的变量;与全国相同,东、中部地区,进口ln INPit、出口ln EXPit对产均劳动力ln LPPit的影响也都显著;西部地区,进口ln INPit对产均劳动力的影响显著,出口ln EXPit则不能在10%的显著性水平下通过检验。可见对外贸易对劳动就业的影响,主要还在于对全国总体就业水平以及东、中部地区的影响,贸易对西部地区就业的影响仍有待进一步提高,特别是出口对就业的影响极为有限,表明相对东部和中部而言,西部地区的经济仍较为封闭,经济体与外部要素的交流不够充分。

从变量影响的符号及数据的绝对值上看,无论是对全国,还是东、中、西部三个地区,进口ln INPit与产均劳动力ln LPPit均是负向变动关系,而出口ln EXPit则表现为正向的促进作用。可见,进口对中国劳动就业的影响,总体表现还是挤出劳动力,而不是劳动深化效应,另一方面进口增长也推动着中国劳动生产效率的提高,从增加中国中间产品的供给,延长产业链和提高产业结构层次方面也起到了积极的促进作用。但从影响的程度而言,进口增长带动的产均劳动力降低幅度由东自西依次递减,东部地区进口每增长1%,其产均劳动力将平均减少0.159%;中部次之,进口每增长1%,产均劳动力平均降低0.079%;西部最低,相同百分比的进口量增长仅能带来0.028%的产均劳动力降低。同样,出口对东、中部地区及全国的平均表现都是推动了单位增加值就业量的增长,并且对东部地区的推动作为最为明显,对西部地区的作用则并不显著。这在一定程度上表明,中国自东向西因贸易变动带来的劳动就业效应在递减,东部地区就业水平对贸易变动的敏感性最强,西部地区则受到影响最小。

3.2 广义矩估计

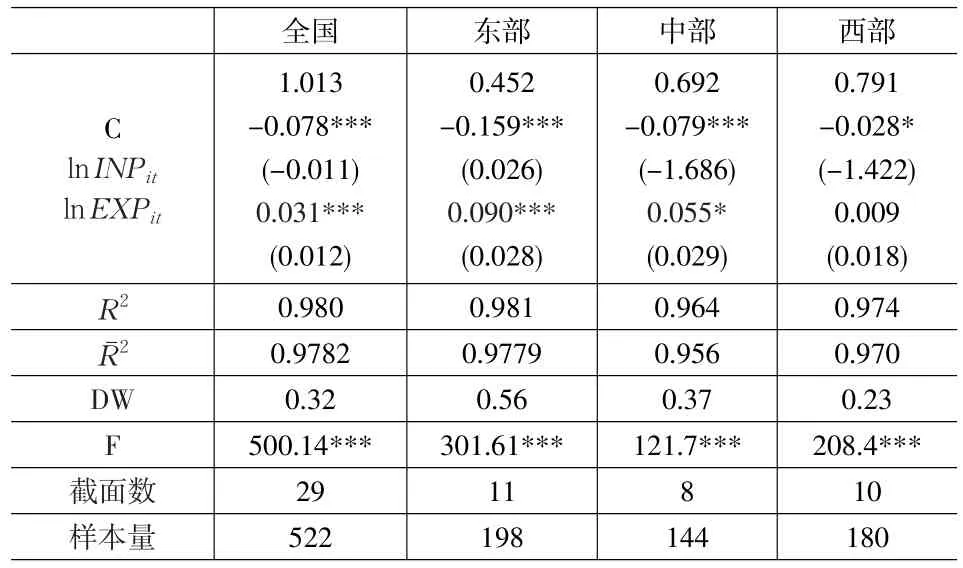

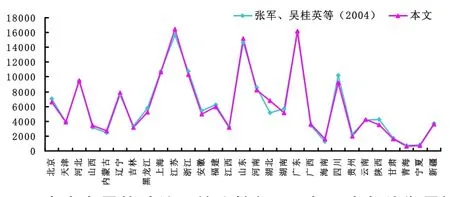

我们将式(1)中的控制变量 X设定为 LPPi,t-1、GDPit、CAPit。 LPPi,t-1为i省份t年LPP滞后一期的数据,GDP为各地区1992年定基的GDP指数平减的实际GDP;CAP为各地区资本存量,计算方法采用戈登史密斯 (Goldsmith,1951)的永续盘存法,参考张军、吴桂英等(2004)的做法,计算公式为:Kt=(1-δ)Kt-1+It,t=1992,1986,…,2009,Kt和Kt-1为第t年和上一年的物质资本存量,I为固定资产形成总额,δ为折旧率。对于折旧率的选取,本文参考张军、吴桂英等(2004)的计算方法,采用经验折旧方式,平均折旧率为9.6%。对于初始资本存量,本文假定其起始年份为1992年,并以各地区1992年当年固定资本形成总额除以7%作为该地区的初始资本存量,以上述方法获得的物质资本存量结果与张军、吴桂英等(2004)获得的结果基本一致,两种方法2000年以当年价衡量的资本存量估计结果相关性达到0.99,图1显示了二者2000年以当年价衡量的资本存量估计结果。

表1 Panel Data固定效应回归估计结果

得到取对数后的模型为:

图1 资本存量估计结果的比较(2000年以当年价衡量)

在对上式的估计中,我们需要注意两个问题。一是由于解释变量中含有因变量的滞后值和不可观测的地区效应。如果在动态面板数据模型中删除个体效应将会导致最小二乘法(OLS)的估计结果是有偏和非一致的(Hisao,1986)。二是解释变量的内生性问题。为了解决以上问题,Arellano and Bond(1991)提出了一阶差分广义矩阵法,该方法不仅可以避免因忽略一些必要解释变量而产生的偏差,而且在某种程度上控制了双向因果关系引起的内生性。

按照Bondetal(2001)等的做法,我们把(4)式中的变量全部去除了时间均值,从而无需时间虚拟变量,差分得到:

其中,Δ表示一阶差分。如果Δln LPPit与Δμit相关,则OLS估计将不能得到β1的一致无偏估计量。因此,我们需要为Δln LPPit找到有效的工具变量。Arellano and Bond(1991)建议,当残差μit不存在序列相关和初期的ln LPPit为前定变量时,ln LPPit的两期或两期以上滞后值均是Δln LPPi,t-1的有效工具变量。其它解释变量一阶差分的工具变量的选取有如下三种情况:当解释变量是严格外生时,其所有的水平变量均是其一阶差分的有效工具变量;当其是前定变量时,其水平一期及以上滞后值均是有效的工具变量;当其是内生变量时,其水平两期及以上滞后值均是有效的工具变量②严格外生的解释变量是假设其与过去、现在和将来的残差项都不相关;前定解释变量是假设其只与过去的残差项相关,但与现在和未来的残差项不相关;内生解释变量是假设其与过去和现在的残差项相关,但与将来的残差不相关。。本文遵循Arellano and Bond(1991)的建议,采用一阶差分GMM方法估计模型,并以Sargan/Hansen检验来判别工具变量的选择是否满足过渡识别的约束条件,同时,对差分后的残差之间的二阶序列相关也进行了检验,以考察工具变量的选择是否合理。表2汇报了全国、东、中、西部模型的估计结果,各模型估计结果中的Sargan/Hansen检验P值并没有拒绝工具变量选择满足过渡识别约束条件,同时,残差也不存在二阶自相关。

表2 一阶差分GMM(Two-Step)估计结果

从GMM的估计结果来看,对全国而言,产均劳动力人数Δln LPPit变动受经济增长Δln GDPit、资本积累Δln CAPit、进、出口规模Δln INPit、Δln EXPit影响显著。东部、中部地区估计结果相同,产均劳动力人数Δln LPPit受地区经济增长Δln GDPit和资本存量Δln CAPit影响显著,进、出口规模Δln INPit、Δln EXPit均不能在10%的显著性水平下通过检验。西部地区,经济增长Δln GDPit、资本积累Δln CAPit、出口规模Δln EXPit均为显著变量,进口Δln INPit影响不显著。

可见,经济增长Δln GDPit、资本积累Δln CAPit不管是对全国的产均劳动力变动还是各个地区的产均劳动力变动都存在显著的影响。并且经济增长都表现为负向作用,表明经济增长的作用主要在于推动劳动生产效率,即劳均产出的增长。资本积累Δln CAPit对全国及各地区产均劳动力变动的影响为正向作用,表明我国各地区间资本对劳动就业存在着明显的促进效应,随着资本存量的增长,单位产出所需要的劳动力在增加。资本对劳动力的表现不是替代效应,而是创造和带动效应,这也反映了我国在样本期内的发展很大程度依赖于要素投入增加带来的生产规模扩大,而非要素节约型的集约式增长。

估计结果显示,一阶差分GMM回归结果与固定效应回归结果存在一定的出入。对于全国数据,固定效应回归结果与GMM的估计结果一致,进、出口都是影响显著的变量,且进口都表现为负向作用、出口都表现正向作用,表明从全国层面而言,对外贸易中出口在推动我国就业总体规模的扩大上起到了积极的作用,进口在一定程度上与国内产业的竞争效应,对就业产生了挤出作用。对东、中部地区,固定效应估计结果进、出口都是影响显著的变量,且进口为负向作用、出口为正向作用,但加入经济增长和资本积累因素后,GMM的估计结果进、出口对产均劳动力的影响都变得不再显著,表明对经济较为发达的东、中部地区,经济增长和资本积累使得对外贸易的就业效应弱化,就业规模的扩大除了受外部经济的影响,更多地还是来自于国内需求变动的影响。西部地区,固定效应估计中进口显著、出口不显著的结果变动为GMM估计中进口不显著、出口显著的结果,说明了在经济发展水平和对外开放程度都偏低的西部地区,经济增长、资本积累对推动出口就业效应的显性化有着不可或缺的作用,进口增加对就业的挤出效应在经济增长和资本积累的条件下变得不再显著,西部地区贸易对就业的带动作用还处在规模效应阶段,即通过经济增长和投资增加促进生产规模的扩大从而带动就业人数的增加,这与西部地区简单劳动力相对充裕的要素禀赋是相符合的,并且贸易对西部地区就业的综合效应表现也更加突出。

4 结论及政策含义

(1)积极推进西部地区的贸易开放,有利于化解中国目前的就业难题及地区就业差距问题

在实证分析中我们得到,在保证经济增长和资本积累的前提下,贸易对西部地区表现为积极的促进作用,而中国的就业问题又集中体现为西部地区就业难的问题,特别是城市化过程中从农村转移到城市的部分简单劳动力稳定就业的问题,因此促进西部的对外贸易将有利于推动西部地区劳动就业,协调地区经济发展。值得注意的是,西部地区对外贸易就业效应的发挥需要在一定的经济增长水平和资本积累的条件下,因此在扩大西部内陆开放的同时,还需要不断推动西部经济发展和投资的适度增加。

(2)东、中部地区就业更多地表现为结构问题,需要进一步通过刺激国内需求,调整产业结构予以解决

在不考虑经济增长与资本积累的前提下,东、中部地区就业对贸易影响较为敏感,而一旦加入经济增长和资本因素,对外贸易对其就业影响就不再显著,表明东、中部地区的就业问题不能仅仅置于外向型经济的视角下予以考虑,不能因为国际金融危机引发的国内出口降低短期内对就业造成冲击就过于放大外部经济对中国东、中部地区就业的影响,东、中部地区就业问题解决的根本出路还应着眼于国内,通过刺激国内需求增加对劳动力的需求,通过产业结构的调整适应中国要素禀赋变动的趋势,通过增加对教育培训的支持力度提高劳动力素质适应产业结构高级化的要求,缓解就业压力。

本文的政策含义是有必要大力促进西部内陆地区的贸易开放,积极稳步推进东、中部地区城市化进程和加快产业结构调整步伐。一是我国西部地区可以充分利用劳动力资源的比较优势,积极承接东部劳动密集型产业,发展劳动密集型产品,同时发展劳动对资本替代弹性较大的产业,比如小型机电产品、运输工具和小型机用电器等,并充分利用比较优势在高新技术产业的劳动密集型生产环节中起作用,如电子产品加工业。二是东、中部地区的经济已经发展到一个相对较高的水平,城市化是当前以至较长时期内需要面对的一个重要问题,必须积极稳步推进,另一方面城市化在推动国内需求增加上有着不可替代的作用,反映到就业上也是就业人口的非农化和就业结构改善。再者,东、中部地区,对外贸易发展水平较高,资本、知识要素较为充裕,通过调整产业结构,提升对外贸易的产品结构,改善就业的行业结构以及各地区间的就业失衡问题。可以大力推进技术创新,培育新的资本技术密集型产业,从高新技术产业中资本技术密集型的制造环节逐步向设计、开发环节过渡。尤其在承接国外产业转移的同时,加速东部地区技术贸易发展,通过技术贸易,提升我国高新技术产品的进出口比重,在提升对外贸易产品结构的同时,带动西部地区产业结构优化升级,逐步推动我国就业行业结构的升级及地区结构的改善。

[1]林毅夫,蔡日方,李周.中国的奇迹:发展战略与经济改革(增订版)[M].上海:上海三联书店.上海人民出版社,1999.

[2]俞会新,薛敬孝.中国贸易自由化对工业就业的影响[J].世界经济,2002,(10).

[3]张华初,李永杰.论我国加工贸易的就业效应.财贸经济,2004,(6)魏浩、毛日、张二震.中国制成品出口比较优势及贸易结构分析[J].世界经济,2005,(2).

[4]胡昭玲,刘旭.中国工业品贸易的就业效应——基于32个行业面板数据的实证分析[J].财贸经济,2007,(8).

[5]龚秀国,邓菊秋.中国式“荷兰病”与中国城乡就业研究[J].国际贸易问题,2009,(11).

[6]陈仲常,马红旗.我国制造业不同外包形式的就业效应研究[J].中国工业经济,2010,(4).

[7]Anne O.Krueger.Trade and Employment in Developing Countries:Synthesisand Conclusions[M].Chicago and London:University of Chicago Press,1983.

[8]Francisco Galrão Carneiro,Jorge Saba Arbache.The Impacts of Trade on the Brazilian Labor Market:A CGE Model Approach[J].World Development,2003,31(9).

[9]Gordon H.Hanson,Matthew J.Slaughter,Labor Market Adjustment in Open Economies:Evidence from USstates[J].Journal of International Economics,2002,57(1).

[10]Grossman Gene M.,Helpman,Elhanan.Comparative Advantage and Long-Run Growth[J].Journal of Political Economy,1990,(80).

[11]Helpman.Elhanan.The Structure of Foreign Trade[C].NBER,Working Paper No.6752,1998.

[12]Kojiro Sakurai.How Does Trade Affect the Labor Market?Evidence from Japanese Manufacturing[J].Japan and the World Economy,2004,16(2).

[13]Lucy Rees,Rod Tyers.Trade Reform in the Short Run:China’s WTOAccession[J].Journal of Asian Economics,2004,15(1).