我国碳排放影响因素分析与减排政策思考

2011-05-10雷钊

雷钊

(华中科技大学 经济学院,武汉430074)

1 我国二氧化碳排放的基本现状

我国已经成为世界上温室气体排放量第二多的国家,随着经济社会的继续发展,到2020年,预计中国将超过美国成为温室气体排放世界第一大国。我国的温室气体排放具有以下特点:第一,温室气体排放总量大;第二,单位GDP的二氧化碳排放率大;第三,二氧化碳的能源排放系数大;第四,相对OECD国家,GDP能耗强度较高。温室气体排放的主要来源是能源消费,我国长期以来的经济结构和能源消费结构决定了温室气体排放的上述特点:第一,我国是世界上最大的发展中国家,经济发展速度很快,2007年我国的GDP总量仅次于美国、日本和德国,达到30100亿美元,居世界第四位。经济发展需耗费大量能源,产生温室气体,因而我国的温室气体排放总量非常巨大;第二,我国的能源结构中化石能源占70%左右,煤炭是主要的能源。据预测,我国需要消耗31亿吨标准煤左右的能源,包括约23亿吨煤炭,才能实现全面建设小康社会的经济增长目标;第三,我国是以第二产业为主的经济结构,工业是最大的能源消费产业,其中,钢铁、化学、水泥、电力、造纸和玻璃等支柱行业都属于能源密集型产业,是温室气体的排放基地。

1992年,中国正式签署了联合国气候变化框架公约,对于维护全球气候正常有一定的义务;2002年8月中国又批准了京都议定书,从此合法具备参与国际碳排放交易的资格。虽然在第一承诺期我国没有减排目标,但是我国已经面临着很强的国际减排压力,在第二承诺期(2012年以后)可能被分派一定的减排任务。而减排任务的承担必然会对我国的社会、经济发展造成不小的影响。我国人口众多,社会发展形态还很初级。环境问题常常伴随在经济发展的过程当中困扰着我国。为尽早摆脱贫困,中国似乎不惜以无限制地开发自己的环境资源为代价,使得能源耗竭和环境污染等问题异常突出突出。对此,人们开始反思如何才能以更好的方式来处理日益复杂的环境和经济问题。在我国社会主义市场经济体制逐步完善的条件下,出现越来越多的以经济学的理论与方法来认识解决社会问题的研究。因此,一方面,我们应该运用经济学手段寻找导致环境问题的原因;另一方面,寻找解决环境问题的制度方法和机制。

2 碳排放影响因素分析

2.1 二氧化碳排放的影响因素理论

通过文献回顾发现,一个国家的技术创新能力、经济发展程度和经济结构、人口结构、能源结构等通过决定了二氧化碳的排放总量。根据Ehrlich和Holden(1971)等提出的“I=PAT”方程,人口对环境的影响可以分解为四个部分:环境影响、人口数量、人均财富以及环境修复技术水平。此后,一些学者对该模型进一步完善,比如York等(2003)建立了STIRPAT模型,即I=a,在该模型中,把人均消

i费纳入到二氧化碳排放量的决定因素。国内外诸多学者运用该模型开展了富有建设性的研究工作。此外,Filed(2002)为了得到一个当今世界二氧化碳生产速度及其变化趋势的概况,给出过如下方程:

2.2 碳排放影响因素模型的构建

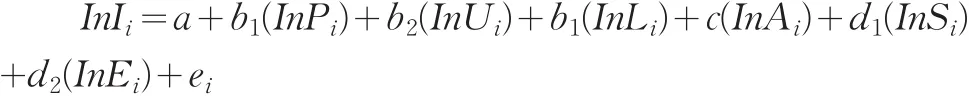

由于STIRPAT模型比较简单,无法比较全面的分析碳排放影响因素。因此,Dieta(1994)和York(2003)等人提出人口(P)、人均消费(A)和技术(T)可以进行分解,能够较为全面考察碳排放的影响因素。笔者将人口这个变量分解为人口这个变量分解成为总人口(P)、城市化水平(U)、和劳动适龄人口(L)。根据Field的二氧化碳排放影响因素理论,笔者将技术水平分解为能源效率(S)以及能源构成(E)情况。那么改进后的STIRPAT模型变为:

式中,P为总人口、U为城市化水平、L为劳动适龄人口,A为人均GDP,S为能源效率,E为能源构成。

我们用人均实际GDP来代表财富,用单位GDP产出的能源消耗代表能源使用效率,用化石能源在能源结构中的消耗比例代表能源构成,用15-64岁的劳动适龄人口代表人口指标,用城市人口占全部总人口的比重代表城市化水平。各变量的定义说明如表1所示:

表1 模型各变量的说明

2.3 碳排放影响因素的实证分析

(1)数据来源

本文所采用的数据全部来源于《国际统计年鉴2005》,其数据为世界40个国家和地区2003年的统计数据。为了使人均GDP能较好的描述该国家和地区的财富状况,笔者采用的是购买力平价人均GDP。

(2)变量的描述性分析

为了分析二氧化碳排放总量的影响因素,我们首先将二氧化碳排放总量与各因素之间的偏相关关系制成图表,可以直观的描述出二氧化碳与各因素的关系。根据SPSS软件输出的结果,二氧化碳与能源效率之间存在明显的负相关关系,证明一个国家的技术水平越高,即能源效率越高,其二氧化碳排放量越小。这是符合我们碳排放影响因素理论的。此外,能源构成与二氧化碳排放量之间只有不太明显的正相关关系。其原因是目前世界各国的能源都主要由化石能源构成,其差别并不太大。随着技术水平的进步和新能源的采用,能源构成与二氧化碳排放量之间的正相关关系会更加明显。

而对二氧化碳排放总量与城市化水平、劳动适龄人口、总人口和人均GDP之间的关系进行的分析结果显示。他们都与因变量有或多或少的正相关关系,与碳排放影响因素理论一致。从数据之间的关系表明,二氧化碳排放总量与各影响因素关系的实证结果是基本符合理论的。

(3)模型分析与讨论

运用SPSS13.0对数据进行逐步回归,在六个自变量中城市化水平、劳动适龄人口和能源构成这三个变量没有能通过t检验,说明他们对二氧化碳排放总量的影响不够显著,被剔除出模型。最后选入线性对数模型的自变量是总人口、人均GDP和能源效率。

模型检验结果如表2所示,其中修正的拟合优度R2的P值小于0.001,表示该模型的拟合度较好,DW值为1.678,说明该模型不存在误差相关性;

表3可以看到,各变量之间不存在相互影响关系,且三个变量都是显著的。

表2 模型检验表

我们得出碳排放影响因素的对数线性回归方程如下:

表3 自变量检验和回归系数表

其中:Y为二氧化碳排放总量,X1为人均GDP,X2为总人口,X3为能源效率

3 结论及政策建议

3.1 结论

对于二氧化碳排放影响因素的实证分析完全符合STIRPAT模型演绎的结果,即二氧化碳排放的三个影响因素为人口、财富和技术。依据我们对变量的回归分析,选择对碳排放具有最强的解释能力的三个变量:总人口、人均GDP和能源效率。其中,总人口和人均GDP的增加会造成碳排放量的增加,能源效率的提高则会导致碳排放减少。表明经济增长和人口增加与碳减排是负相关的,而技术水平的提高与碳减排是正相关关系。正如Field所认为的,我们不可能通过抑制人口与财富来达到控制碳排放的目的,只能从技术角度来寻求碳减排的手段。因此,减少碳排放量的主要途径是提高能源效率,必须依靠技术进步。

其余被模型剔除的变量,尽管作用不是很显著,但对碳排放还是具有一定程度的影响。尤其是能源构成这一变量,虽然它未通过界限在0.05下的t检验,但是其p值接近0.1。随着新能源的采用和技术的进步,能源构成与二氧化碳排放量之间的关系会越来越显著。

中国能源报告(2006)一书中根据各类国家平均值的混合数据,运用的STIRPAT模型进行运算,发现自变量之间有很大的多重共线性。但是依照本文所采用2003年40个国家的截面数据作回归分析,自变量之间几乎不存在多重共线性。因此,笔者怀疑由于混合数据之间存在一定的相关性,STIRPAT模型是否适合运用混合数据来进行分析。

依据本文的模型,人均GDP对对二氧化碳排放量的弹性系数为0.985,在中国社会经济继续发展的现阶段,碳排放总量仍会随之迅速增长。因此,大量的二氧化碳排放是伴随中国经济发展进程的一个无法回避的环境问题。

3.2 政策建议

(1)加紧相关理论研究

在中国关于碳排放权交易的研究还处于萌芽阶段。因此,国家应鼓励各搞笑和科研单位对碳排放问题进行全面深入的研究,包括碳排放权的交易规则、交易系统和初始配置等,尤其是引进国外关于排污权交易的研究成果,为中国的碳排放权交易的实施创造理论基础。

(2)完善碳排放相关立法

政府应该建立和完善有关碳排放的法律法规,将碳排放权交易活动置于法律的保护之下。作为一种市场导向的环境经济行为,碳排放权交易必须在相应的法律保障下,才具有权威性和合法性。

(3)强化对气候变化与碳排放相关知识的宣传教育工作

尤其是对学生、公务员和企业家加强教育宣传力度,使公众能够对二氧化碳减排工作产生关注,同时在自己力所能及的范围内积极宣传和实践节能减排。这一点可以学习借鉴日本和韩国在建设低碳社会中的作法,包括开展每月、每季度、每年度的低碳生活宣传,通过网络、电视、报纸等平面媒体和电子媒体,鼓励低碳消费模式。

(4)政府将碳减排作为节能减排的目标之一

改变地方政府一味关注GDP的片面增长模式,现阶段应以优化能源结构和提高能源效率为主,将绿色GDP作为官员政绩考核的指标之一。

(5)采集和分析各地区碳排放相关数据

在环境指标监测的范围中纳入碳排放指标,采集我国各地区碳排放和能源利用率的相关数据并加以分析,为碳排放交易准备可供利用的数据资料。

(6)采取碳排放权初始配置的合理方式

碳排放权初始分配要注意能源效率和能源构成的比例,以有偿分配和无偿分配相结合为基本的分配方式。配置的过程中要加强监管,保持整个分配过程透明化,避免出现公权力寻租现象。对于破产或被兼并的企业,政府应支持将碳排放权作为资产进入企业破产或兼并程序。

(7)建设便捷、完善的碳排放权交易市场和透明、合理的碳排放权交易的管理体制

资源配置效率需要完善的市场机制作为保障。在我国推行碳排放权交易,必须建立完善的碳排放权交易市场,具体措施有:培育发展碳排放权交易市场,创造市场交易机制,形成合理的价格交易制度,外部性内部化,弥补市场失灵,积极维护市场秩序;建立合格的碳排放权中介机构,构建相关信息网络系统,为各方提供中介信息,增强交易的透明度,尽量降低交易成本和费用。

(8)鼓励低碳消费

随着经济社会的变迁,知识、信息成为社会的主体,人们越来越注重健康、安全等话题,安全消费、健康消费、可持续消费、绿色消费等越来越引起人们的重要。低碳经济不是限制人民消费,更不是不消费,很多人误认为发展低碳经济我们就不能享受到现代生活的便利与舒适,不能住大房子,不能使用空调,不能开汽车。发展低碳经济是要利用先进技术,保障人类享受生活的同时,产生尽可能少的温室气体排放。例如,我们可以开发太阳能汽车,减少汽车尾气排放,开发低碳建筑材料,降低城市建筑能耗和温室气体排放,在广大农村地区实现沼气发电,减少火电需求。并且随着人们收入以及对生活质量要求的提高,人们的消费理念在逐渐转变——追求健康、安全、绿色消费。发展低碳经济必须在消费领域制定合理的政策,引导低碳消费潮流,使低碳消费成为社会发展的风向标。在消费领域,可以通过采取适当的补贴政策和奖励政策,并制定相应的强制性法律法规,推行低碳消费理念和生活方式。

[1]IPCC.Climate Change 2001:The Scientific Basis.Summary for Policy Makes A Report of Working Group of Iof the Intergovernmental Panel on Climate Change[M].Cambridge,UK:Cambridge University Press,2001.

[2]魏一鸣等.中国能源报告(2006)[M].北京:科学出版社,2006.

[3]Shafik N.,Bandyo Pathways.Economic Growth and Environmental Quality:Time Series and Cross-country Evidence[R].Back Ground Pa-Per for the World Development Report,1992.

[4]Friedland B.,M.Getzner.Determinants of CO2:Emissions in a Small Open Economy[J].Ecological Economics,2003,(45).

[5]Birdsan N.Another.Look at Population and Global Warming.Population,Health and Nutrition on Policy Research[R].Washington DC:World Bank,WPS1020,1992.

[6]Malthus T.R.Essay on the Principleof Population[Z].1798.

[7]Ehrlich P.R.,Holden J.P.Impact of Population Growth[J].Science,1971,(171).

[8]徐国泉,刘则渊,姜照华等.中国碳排放的因素分解模型及实证分析:1995-2004[J].中国人口、资源与环境,2006,(12).

[9]王中英,王礼茂.中国经济增长对碳排放的影响分析[J].安全与环境学报,2006,(6).

[10]Cole M.A.,Rayner A.J.,J.M.Bates.The Environmental Kuznets Curve:an Empirical Analysis[J].Environment and Development Economics,1997,(2).

[11]York R.,Rosa E.A.,Dieta T.STIRPAT,IPAT and Impact:Analytic Toolsfor Unpacking the Driving Forcesof Environmental Impacts[J].Ecological Economics,2003,(46).

[12][美]巴里菲尔德,玛莎菲尔德.环境经济学[M].北京:中国财政经济出版社,2006:346-356