科尔沁沙化草原治理工程区成效监测初报

2011-04-18孟英环齐凤林

孟英环,齐凤林

(辽宁省彰武县草原监理站,辽宁 彰武 123200)

草原资源与生态监测是草原保护与建设的一项重要基础性工作,做好草原监测工作,及时掌握草地资源发展变化动态,能有效为草原建设、保护和合理利用提供科学依据。我们已连续2年对科尔沁沙化草原治理工程进行了成效监测,现将监测结果报告如下:

1 监测概况

监测区选择2009~2010年开展草原沙化治理工程的天然草地1万亩,选择具有代表性的北部沙荒区等5个工程区作为监测对象。草地类型主要是温性草甸草原,坨甸相间。植物类型以蒙古植物区系为主,草原植物中菊科和禾本科植物占绝对优势。

2 监测的范围、时间及内容

2.1 监测范围

为系统了解掌握草原生态状况,把握草原沙化治理分布情况,科学布局,筛选了最具代表性的阿尔乡镇南坨子草原、李家湾子北坨子草原;后新秋镇敖户起西坨子草原;大德乡韩家西坨子草原;章古台镇得力莫草原,5个治理区作为监测样地。这些样地从地形、地貌、土壤、原生植被类型和植被盖度完全可以代表我县0.97万hm2草原沙化治理区的状况。

2.2 监测时间

根据草原沙化治理工程效果监测实际情况,从4月25~9月25日每年进行5次监测。

2.3 监测内容

监测内容主要是草原沙化治理工程区内外、工程实施前后的草原植被盖度、高度、产草量及植物种数变化等情况。

3 监测方法

3.1 样方布设

在样地围栏内分别设置3个样方,每个样方设3次重复,用GPS定位,同时选择与工程地块类型一致的地块设置为对照区。

3.2 植被特征测定

测定样方内的植物种类组成,记录出2~3种主要植物,测出植物的平均高度、盖度等。

3.3 当年产草量测定

采用齐地面刈割法,按照地上可食产草量和总产草量分别测定鲜重,在每个样方的周围另外再取2~3个1m2的样方测定产量。测定鲜重后将鲜草装入沙布袋,经自然干燥后再测风干重,将鲜重和风干重折算成单位面积产量。

4 监测结果

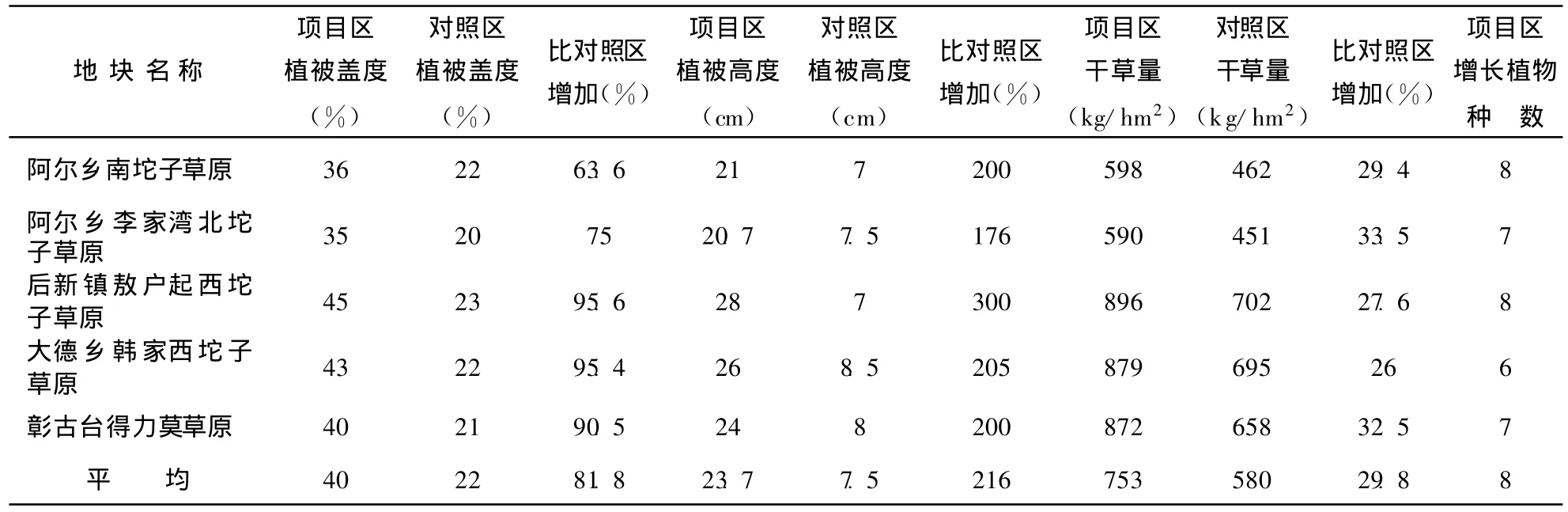

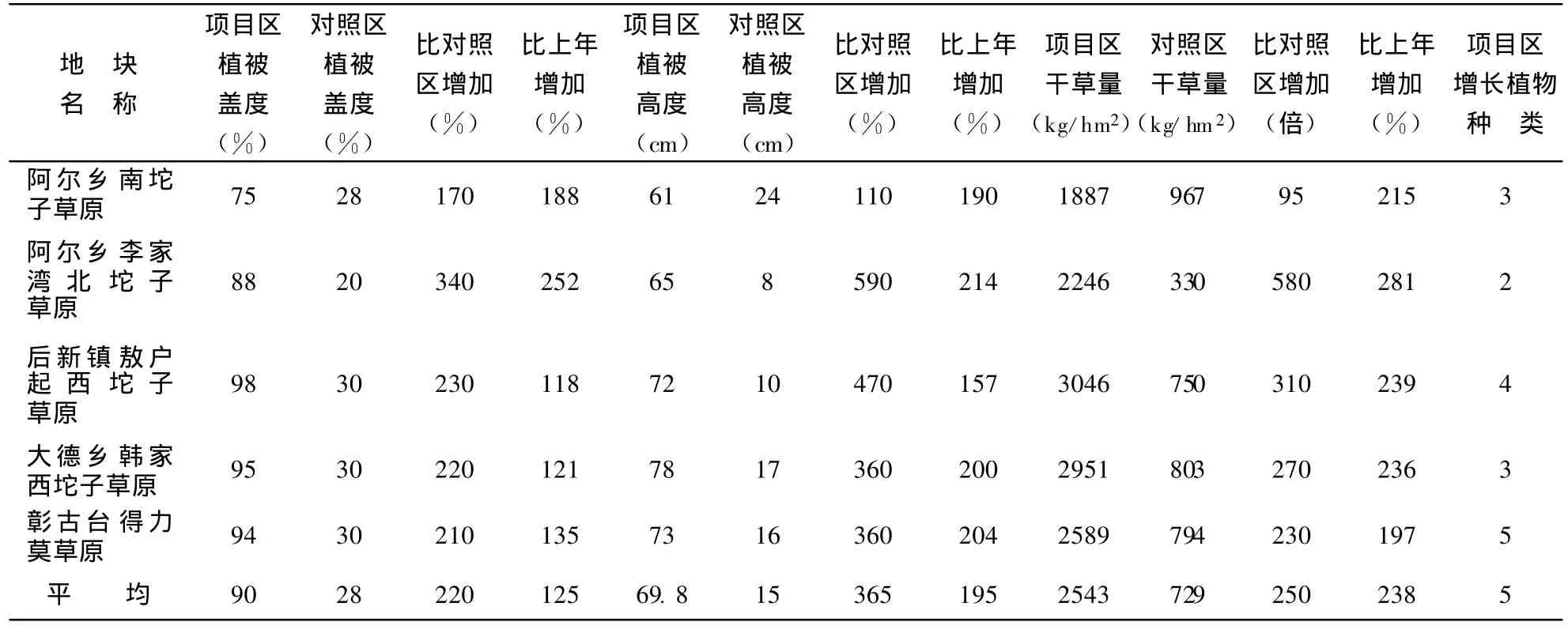

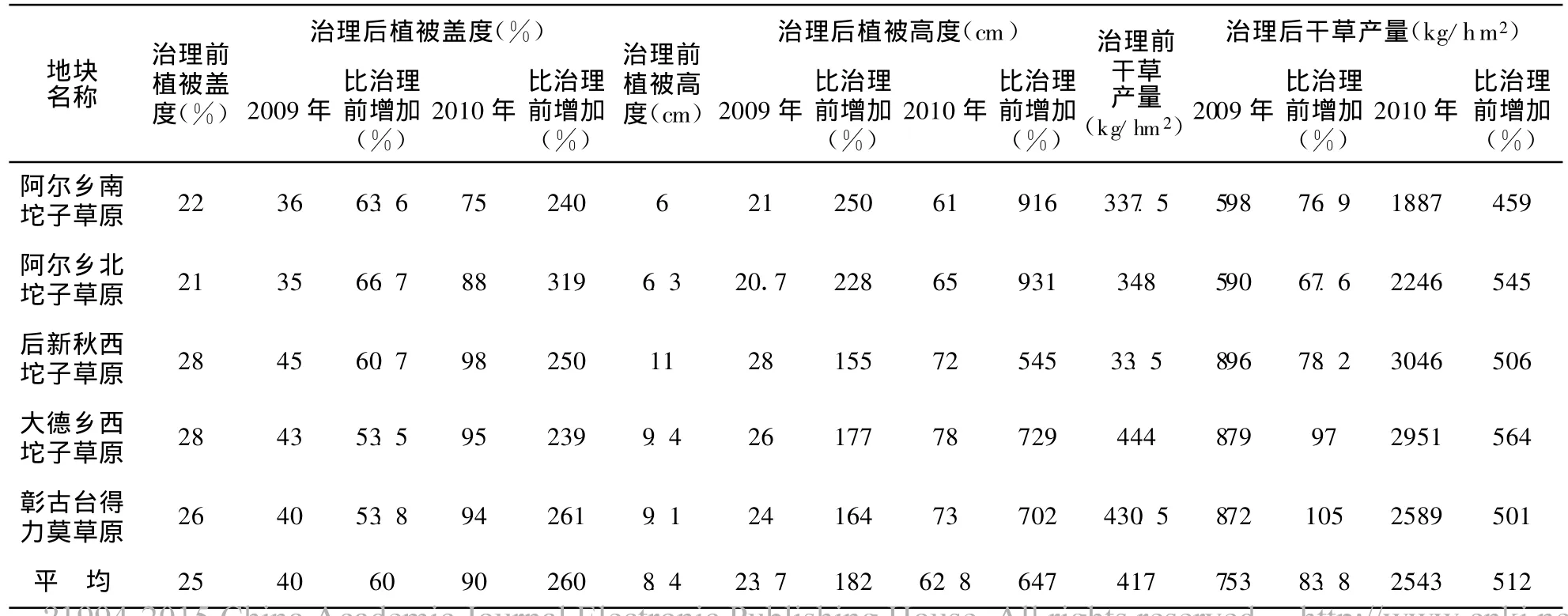

工程区2年的监测结果详见下表

2009年草原沙化治理工程成效监测统计表

2010年草原沙化治理工程成效监测统计表

草原沙化治理工程成效分析表

4.1 工程区和对照区比较

从上表的监测结果看:工程区和对照区相比,草地内的植被高度、盖度和产草量都发生了明显变化。2009年项目实施的第1年,工程区的植被盖度、高度、产草量分别比对照区增加52.2%、216%、29.8%;2010年工程区的植被盖度、高度、产草量分别比对照区增加220%、365%、250%。

4.2 治理后和治理前比较

根据监测结果:沙化草原通过围封+补播治理后,草地内的植被高度、盖度和产草量也都发生了明显变化。2009年,治理后的沙化草原植被盖度、高度、产草量分别比治理前增加 40%、182%、83.3%;2010年治理后的沙化草原植被盖度、高度、产草量分别比治理前增加 260%、647%、512%。

5 初步结论

5.1 通过对上述监测数据的分析,沙化草地通过围封+补播的方法进行治理,对恢复草原生态功能和提高草原生产能力具有较好的效果。

5.2 围封可使原本生态环境恶劣的沙化草原暂时得以休养生息,从源头上遏制了人为破坏使草地生态环境继续恶化的势头。

5.3 在围封草地内根据实际情况补播紫花苜蓿、沙打旺、草木樨等优良豆科牧草及羊草等优质禾本科牧草,改变了原有草地内的草群组成结构,这些优质牧草在草地内的迅速建植,并逐渐成为优势种,使草地质量发生了质的改变。监测过程中发现,补播区草地内牧草种数平均增加7~8种,而且都是优质牧草,这预示着沙化天然草原在围封的前提下,通过补播的方法,已经使其正向演替方向发展。

5.4 监测结果显示,工程实施的时间长短,对治理效果影响较大。即在一定的时间范围内,工程实施的时间越长,对草原生态功能的恢复和草原生产能力的提高越有利。由于本项目实施的时间较短,今年才是第2年,具体的治理时间周期还有待于进一步的试验观察和研究。