脑梗死非溶栓治疗出血性转化的MR分型与预后相关性研究

2011-04-16卑贵光李松柏程志亮蒋宝国

卑贵光,李松柏,马 虹,程志亮,蒋宝国,李 响

(1.沈阳军区202医院放射科,辽宁 沈阳 110812;2.中国医科大学附属第一医院放射科,辽宁 沈阳 110001;3.中国医科大学附属第四临床学院放射科,辽宁 沈阳 110025;4.大连医科大学附属第二临床学院放射科,辽宁 大连 116014)

急性缺血性脑梗死发病24h内进行溶栓治疗是广为使用的治疗手段,但梗死后自然出血及继发于溶栓治疗的脑内出血给临床医生决定是否采取溶栓治疗带来了难解的困惑[1-2],因此临床上采用非溶栓性治疗方法的比例逐渐增加。国内外学者的研究多集中在血管内rt-PA治疗与安慰剂治疗的对照方面。脑梗死出血性转化(Hemorrhagic transformation,HT)的分类普遍采用CT影像作为依据,在HT分型与预后相关性方面的研究结果中存在着严重的分歧。核磁共振(MR)是目前最优异的神经系统检查手段,对于急性梗死及出血的检出及范围的正确判定是CT所不及的,而目前国内外尚无关于非溶栓性治疗脑梗死HT的MR研究报道,本研究利用MR对不同部位、不同范围非溶栓性治疗的脑梗死病例进行分析及跟踪,并与发病3个月后预后的相关性进行分析,以求确定更加利于判断预后的HT的MR分型方法。

1 材料与方法

1.1 一般资料

收集2007年10月~2009年11月在沈阳军区202医院就诊的421例急性脑梗死病例,其中男263人(62.5%),女158人(37.5%),年龄21~92岁,平均68岁。所有患者于发病后1~12h内来院进行头部CT平扫检查,除外单纯颅内出血性病变,经临床确诊为脑缺血性病变而收入院行非血管内溶栓治疗,全部患者于发病后3~7d行头颅MR检查,其中弥散加权(DWI)图像上没有高信号的病例不列为研究对象。

1.2 检查方法

CT扫描使用 Philips Tomoscan AV螺旋 CT机,扫描参数:120kV,175mA,2.0s,FOV 250mm,层厚7.0mm,矩阵320×320。

MR扫描使用GE Signal 1.5T MR机,扫描序列及参数:T1WI,TR/TE=400ms/15ms;T2WI,TR/TE= 4000ms/85ms;层厚 5.0mm,层间隔 1.5mm,FOV 240mm×180mm,矩阵320×256,NEX 2。DWI,B值1000,TR/TE=10000ms/3000ms,层厚5.0mm,层间隔1.5mm,FOV 240mm×210mm,矩阵 128×128,NEX 1,在3个方向上施加扩散梯度,扫描时间40s。T2*WI,GRE序列,TR/TE=500ms/15ms,层厚5.0mm,层间隔1.5mm,翻转角20°,FOV 240mm×210mm,矩阵256×192,NEX 1。

所有CT及MR资料由2名不知患者病情的放射学专家进行独立评判。

1.3 治疗方案

所有患者依据临床需要、患者及家属知情同意权所做的选择来采取不同的非血管内溶栓治疗方法,包括脱水、抗血小板、扩张血管、营养神经、清除自由基、降纤等,并对基础疾病进行相关治疗。

1.4 HT的确定标准

发病后首次CT未发现脑内急性出血,复查MR发现脑内不同范围DWI高信号梗死病灶内的短T1信号病灶或等T1短T2信号病灶或GRE序列低信号灶(对照CT除外钙化)。

1.5 梗死面积测量及HT分类

梗死面积的测量采用Functiontool软件,测量DWI上高信号病灶面积,大面积梗死定义为梗死灶面积大于3.0cm2并累及2个以上解剖学部位的大血管主干供血区。

HT的MR分类方法综合Adams脑梗死分类标准[3]及欧洲急性中风学会(ECASS)HT分类方法[1],制定初步分型标准:Ⅰ级,梗死灶面积小于1.5cm2,伴有点状、融合淤点状或皮质出血(非血肿性);Ⅱ级,梗死灶位于前循环单一供血区域,面积为 1.5~ 3.0cm2,伴有非血肿性出血;Ⅲ级,梗死灶位于脑干或小脑,面积为1.5~3.0cm2,伴有非血肿性出血;Ⅳ级,大面积脑梗死,伴有非血肿性出血,无占位效应;Ⅴ级,大面积脑梗死,伴有血肿形成,有占位效应。

1.6 预后评估

对患者3个月后的恢复情况进行面对面的检查(386例)或电话问答(35例),预后评估标准依据修订的Rankin量表(mRs)分为预后良好及预后不良,其中预后良好为mRs 0~2,预后不良为mRs 3~5或死亡。

1.7 统计分析

对伴有HT的脑梗死患者的MR分型与预后相关性进行单因素分析,并进行χ2检验。

所有数据应用SPSS 13.0软件包进行分析。

2 结果

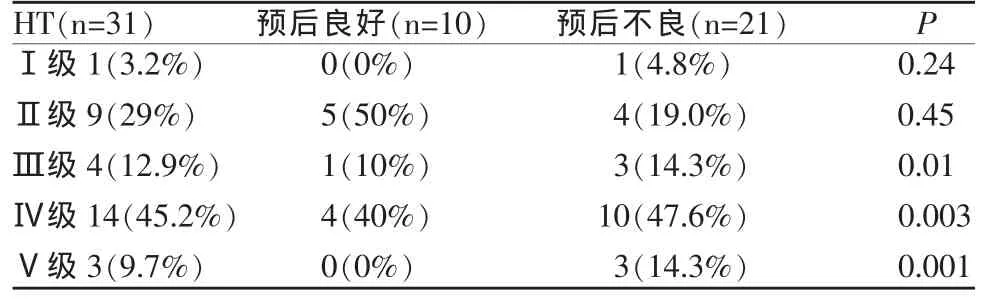

MR分型方法修订前,421个研究对象中 (表1),31人出现HT(7.4%),其中Ⅰ级 (图1)1人(0.24%),Ⅱ级(图2)9人(2.1%),Ⅲ级(图3)4人(0.95%),Ⅳ级(图4)14人(3.3%),Ⅴ级(图5)3人(0.7%)。HTⅢ级(P=0.01)、Ⅳ级(P=0.003)和Ⅴ级(P=0.001)增加了预后不良的危险性,而Ⅰ级 (P= 0.24)和Ⅱ级(P=0.45)与预后不良的危险性无关。

表1 修订前HT的MR分型与预后

MR分型方法修订后(表2),Ⅰ级(图1,2)10人(2.34%),Ⅱ级(图3)4人(0.95%),Ⅲ级(图4,5)17人(4%)。HTⅡ级(P=0.01)、Ⅲ级(P=0.003)与预后不良显著相关,而Ⅰ级(P=0.33)与预后不良的危险性无关。

表2 修订后HT的MR分型与预后

3 讨论

3.1 脑梗死与HT的CT及MR研究方法比较

对于梗死后出血的影像学分型,现在国际上普遍接受的是ECASS及美国国立神经疾病及卒中研究所(The National Institute of Neuro-logical Disorders and Stroke,NINDS)[4]的分型标准,这两种分型方法都采取了CT的系列资料作为分型依据,对静脉内rt-PA治疗组与安慰剂治疗组进行对照研究,研究对象多只局限于单一大血管病变 (尤其是大脑中动脉)或大面积梗死患者,忽略了包括脑干梗死等小梗死灶的研究,这也是导致不同研究中心的研究结果之间差异较大的原因[5-6]。但是大部分学者们都认为血肿型HT应该作为临床治疗安全性的临界点,临床应将研究重点放在如何避免或者减少血肿-2型的发生[7-9]。

CT图像一直以来都作为急性脑梗死的首选检查手段,但CT检查技术本身存在的局限性使得一部分脑梗死病例并不能得到及时而准确的诊断,它不能准确区分急性梗死与慢性缺血(脱髓鞘),因此对于一些白质区的低密度慢性缺血灶,很可能被误判为急性梗死;对于小脑及脑干的急性梗死灶,由于颅底骨伪影的干扰,也不易准确判定。在我们的研究中,脑干和/或小脑发生梗死或其它部位梗死合并脑干和/或小脑梗死的病例占30.2%(127/421),其中58例(45.7%)预后不良,都高于以往研究的发生率,说明现有CT分型方法明显存在病例统计方面的不足,从而直接影响了研究结论的科学性。而MR技术则可以很好地弥补以上不足,DWI可以准确区分急性脑梗死和慢性缺血灶,我们的研究将DWI上存在高信号病灶作为入选病例标准,保证了所有研究对象的急性脑梗死诊断的准确性,同时发生于小脑及脑干的急性梗死灶也不会遗漏,使得我们的研究较之以往的同类CT研究在病例入选方面更具科学性。而MR在急性脑出血的检出方面也越来越接近CT的敏感性,尤其是GRE序列、磁敏感序列等的应用,使得MR对于急性梗塞及出血的诊断价值越来越高。

3.2 HT的MR分型与预后

现有研究已经证明,梗死面积是决定预后的重要因素,大面积脑梗死产生的继发性脑水肿会导致严重的中线移位,进而导致颞叶沟回疝、小脑扁桃疝等,文献报道病死率为30%~80%,存活者也会产生神经功能严重缺损,生活质量低下[10]。因此我们将梗死面积与梗死后出血两者综合考虑,制定出关于非溶栓治疗的HT的MR分型标准,在我们的研究中,早期HT发生率为7.4%(31/421),其中仅0.7%(3/421)发生梗死后血肿形成,说明血肿发生率较低,但血肿与预后不良相关,这与现有研究结论相符。

HT分类应该以梗死面积为依据还是应该把发病部位考虑在内?本研究认为,脑的各部位功能分区明确,脑组织损伤部位的不同,或许将决定预后的好与坏,尤其是脑干这样集中了呼吸、循环等重要生命中枢,并且是所有神经传导束通过的器官,很小面积的梗死或出血就可能导致严重的神经功能不良或死亡。

在我们的研究中,初步分型标准中Ⅰ级和Ⅱ级HT都与预后不良不相关,因此可以将它们合并考虑;HTⅢ级、Ⅳ级和Ⅴ级都增加了预后不良的危险性,说明继发于大面积梗死或脑干及小脑梗死的HT是决定预后的关键因素,这符合由于梗死后脑水肿形成及HT加重脑水肿形成的病理过程。脑干及小脑梗死的HT,因其发病部位的特殊性以及与预后的明显相关性,仍可以作为独立的一型进行研究。而原自定义分型标准中Ⅳ级和Ⅴ级都与预后不良相关,出血的形态不影响对预后的判定,也可以合并考虑。因此我们最终将原自定义HT的MR分型简化为3级:Ⅰ级,前循环脑内梗死面积小于3.0cm2,伴有点状、斑片状或皮质出血;Ⅱ级,梗死位于脑干或小脑,伴有点状、斑片状或皮质出血;Ⅲ级,前循环大面积脑梗死,伴有不同程度的出血。该分型方法综合考虑了梗死面积、部位及出血形态,经过大样本数据的统计研究证明与预后的相关性良好(表2),应该对急性脑梗塞非溶栓治疗具有一定的指导意义,但是该分型方法尚需进行多中心大样本的检验。

[1]Fiorelli M,Bastianello S,von Kummer R,et al.Hemorrhagic transformation within 36 hours of a cerebral infarct:relationships with early clinical deterioration and 3-month outcome in the European Cooperative Acute Stroke Study I (ECASS I)cohort[J]. Stroke,1999,30(11):2280-2284.

[2]杨勇,于临源,赵晓东.大面积脑梗死治疗的临床研究[J].中国实用医药,2009,6(4):66-67.

[3]Adams HP Jr,Bendixen BH,Kappelle LJ,et al.Classification of subtype ofacute ischemic stroke.Definitions foruse in a multicenter clinical trial.TOAST.Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment[J].Stroke,1993,24(1):35-41.

[4]The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group.Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke[J].N Engl J Med,1995,333(24):1581-1587.

[5]Trouillas P,von Kummer R.Classification and pathogenesis of cerebralhemorrhagesafterthrombolysisin ischemic stroke[J]. Stroke,2006,37(2):556-561.

[6]Aleu A,Mellado P,Lichy C,et al.Hemorrhagic complications after off-label thrombolysis for ischemic stroke[J].Stroke,2007, 38(2):417-422.

[7]DzialowskiI,Pexman JH,BarberPA,etal.Asymptomatic hemorrhage after thrombolysis may not be benign:prognosis by hemorrhage type of the Canadian alteplase for stroke effectiveness study registry[J].Stroke,2007,38(1):75-79.

[8]Molina CA,Alvarez-Sabín J,Montaner J,et al.Thrombolysisrelated hemorrhagic infarction:a markerofearly reperfusion, reduced infarctsize,and improved outcome in patientswith proximal middle cerebral artery occlusion[J].Stroke,2002,33(6): 1551-1556.

[9]Khatri P,Wechsler LR,Broderick JP.Intracranial hemorrhage associated with revascularization therapies[J].Stroke,2007,38(2): 431-440.

[10]Lo RS,Cheng JO,Wong EM,etal.Handicap and its determinants of change in stroke survivors:one-year follow-up study[J].Stroke,2008,39(1):148-153.