社区精神分裂症患者实施居家康复措施1年的随访观察

2011-02-09张永俐

张永俐

(重庆市精神卫生中心男三病区 401147)

社区精神卫生服务工作已成为世界各国普遍重视的问题。近年来中国社区精神卫生服务工作方兴未艾,各地因地制宜,努力探索,采取多种社区精神卫生服务方式,获得了社区精神卫生服务的有宜经验。同时,社区精神病防治、康复作为残疾人事业的一部分,已被正式列入国家发展计划[1],重庆市残疾人联合会为探索一套切实可行的精神病居家康复操作流程,于2009年4月组织相关部门及精神科专家开展了为期1年的社区重型精神病患者居家康复的课题研究。现根据该研究的有关数据,整理报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择重庆市主城区某街道9个社区,按中国精神疾病分类与诊断标准第3版(chinese classification and diagnosis of mental disorders,CCMD-3)共筛查出精神病患者131例。入选标准:(1)符合CCMD-3精神分裂症诊断标准;(2)年龄 20~60岁;(3)病程 1年以上;(4)服用抗精神病药维持治疗,病情相对稳定者,即简明精神病评定量表(brief psychiatric rating scale,BPRS)总分小于50分[2]。排除标准:(1)伴有严重躯体疾病及乙醇滥用者;(2)独居无人监护者。将其中符合入组标准的78例患者随机平分为实验组(n=39)和对照组(n=39)。实验组:男24例,女15例;年龄 21~58岁,平均(35.23±14.56)岁;初中及以下文化程度 16例,高中及以上文化程度23例;未婚11例,已婚19例,离婚9例;无业12例,病退10例,在职17例;平均病程(15.46±8.29)年;服用抗精神病药日剂量相当于氯丙嗪(280.34±98.56)mg。对照组:男22例,女17例;年龄23~59岁,平均(36.42±11.76)岁;初中及以下文化程度18例,高中及以上文化程度21例;未婚10例,已婚22例,离婚7例;无业14例,病退 11例,在职14例;平均病程(17.22±9.51)年;服用抗精神病药日剂量相当于氯丙嗪(268.32±72.74)mg。两组患者的社会人口学数据、BPRS和SDSS总分以及抗精神病药的维持剂量比较差异均无统计学意义,具有可比性。

1.2 居家康复干预方式 对社区自愿者进行专业培训,培训内容主要包括精神病基本知识、《精神病居家康复工作手册》和《精神病居家康复随访登记月卡》。由专业医生和社区自愿者组成评估小组对实验组精神病患者进行评估,通过与患者及其家属的访谈,采用BPRS和社会功能缺陷筛选量表(social disability screening schedu le,SDSS)评定[2],针对患者的不良行为,与家属、患者共同商议并提出干预方法,制定出具有个性化的居家康复服务计划,由家属负责实施,社区自愿者负责督查、指导和初评,促使其不良行为分阶段逐步改善。每个社区自愿者分管3~4户患者家庭,每周上门访视2~3次,并填写登记卡,登记卡内容涉及医疗方面(如病情稳定程度、服药依从性及药物不良反应等)、个人生活技能、社会交往能力及职业技能等4个方面,自愿者填写的原始资料,每月上报区残联及课题组。对照组患者每月只接受1次随访评估,以了解其服药情况和病情变化,不进行康复指导。

1.3 评估工具 采用精神病防治康复调查登记表收集患者的一般资料(如姓名、性别、年龄、婚姻及职业等)和病史资料(包括精神病确诊医院、病程、服药种类及剂量等)[3]。采用BPRS和SDSS于实施居家康复措施前及实施1年后分别进行评估。由3位精神科临床医生(包括至少2名副主任医师职称及以上医生)共同对每位入组患者进行评估。

1.4 统计学处理 将原始数据按统计学原则结合本专业进行科学编码,采用SPSS10.0统计软件进行χ2、t检验及描述性分析。

2 结 果

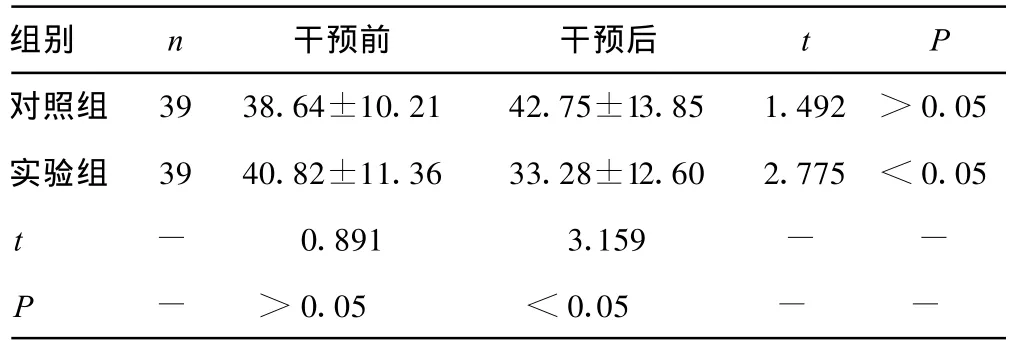

2.1 两组患者BPRS总分比较 实验组与对照组在实施居家康复前BPRS总分比较差异无统计学意义(P>0.05);而实施居家康复干预1年后两组BPRS总分比较差异有统计学意义(P<0.05)。实验组实施干预1年后BPRS总分较干预前明显下降(P<0.05);尽管干预前、后对照组BPRS总分比较差异无统计学义(P>0.05),但其BPRS总分有增加趋势,见表1。

表1 两组患者BPRS总分比较(±s,分)

表1 两组患者BPRS总分比较(±s,分)

-:表示此项无数据。

组别 n 干预前 干预后 t P对照组 39 38.64±10.21 42.75±13.85 1.492 >0.05实验组 39 40.82±11.36 33.28±12.60 2.775 <0.05 t - 0.891 3.159 - -P - >0.05 <0.05 - -

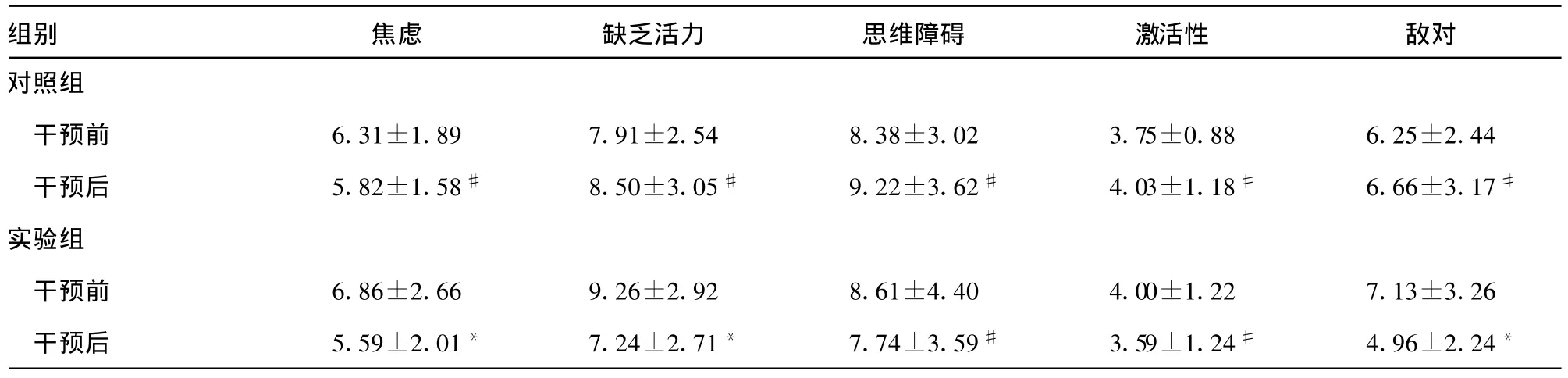

2.2 两组患者BPRS因子分比较 在BPRS的焦虑、缺乏活力、思维障碍、激活性及敌对5项因子分析中,实验组干预前、后比较,思维障碍和激活性差异无统计学意义,其余3项差异有统计学意义(P<0.05)。对照组干预前、后各项因子分比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患者BPRS因子分比较(±s,分)

表2 两组患者BPRS因子分比较(±s,分)

*:P<0.05,#:P>0.05,与同组干预前比较。

组别 焦虑 缺乏活力 思维障碍 激活性 敌对对照组干预前 6.31±1.89 7.91±2.54 8.38±3.02 3.75±0.88 6.25±2.44干预后 5.82±1.58# 8.50±3.05# 9.22±3.62# 4.03±1.18# 6.66±3.17#实验组干预前 6.86±2.66 9.26±2.92 8.61±4.40 4.00±1.22 7.13±3.26干预后 5.59±2.01* 7.24±2.71* 7.74±3.59# 3.59±1.24# 4.96±2.24*

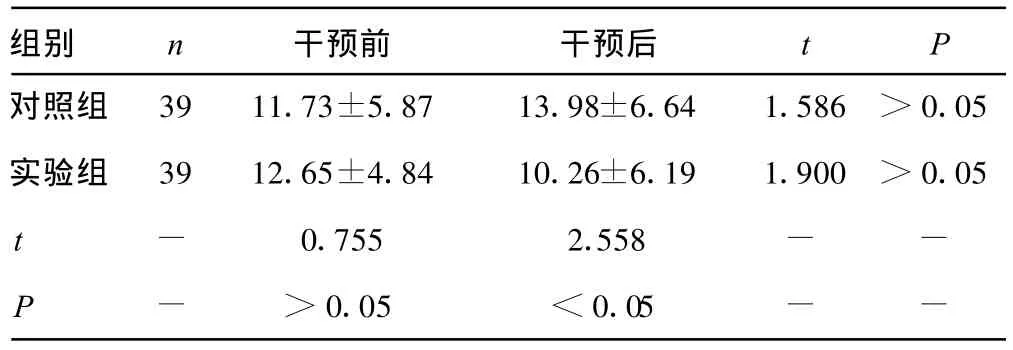

2.3 两组患者SDSS总分比较 在实施社区干预前,实验组和对照组SDSS总分比较差异无统计学意义(P>0.05)。实施社区干预后,两组SDSS总分比较,差异有统计学意义(P<0.05)。尽管在实施干预前、后组内SDSS总分比较差异无统计学意义(P>0.05),但实验组SDSS总分有下降趋势,而对照组SDSS总分呈上升趋势,见表3。

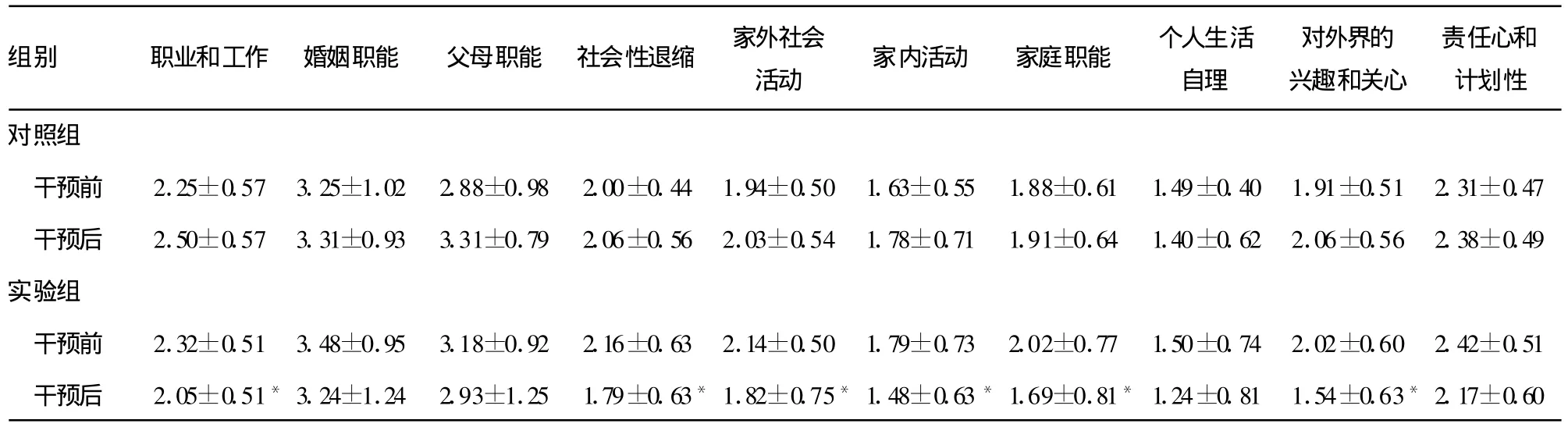

2.4 两组患者SDSS各项目的评分比较 实验组SDSS中,职业和工作、社会性退缩、家外社会活动、家内活动、对外界兴趣和关心5项因子的干预前、后分值比较差异有统计学意义(P<0.05);而对照组SDSS干预前、后比较,各因子差异均无统计学意义,且分值有增加趋势,见表 4。

表3 两组患者SDSS总分比较(±s,分)

表3 两组患者SDSS总分比较(±s,分)

-:表示无数据。

组别 n 干预前 干预后 t P对照组 39 11.73±5.87 13.98±6.64 1.586 >0.05实验组 39 12.65±4.84 10.26±6.19 1.900 >0.05 t - 0.755 2.558 - -P - >0.05 <0.05 - -

表4 两组患者SDSS各项目评分比较(±s,分)

表4 两组患者SDSS各项目评分比较(±s,分)

*:P<0.05,与同组干预前比较。

组别 职业和工作 婚姻职能 父母职能 社会性退缩 家外社会活动 家内活动 家庭职能 个人生活自理对外界的兴趣和关心责任心和计划性对照组干预前 2.25±0.57 3.25±1.02 2.88±0.98 2.00±0.44 1.94±0.50 1.63±0.55 1.88±0.61 1.49±0.40 1.91±0.51 2.31±0.47干预后 2.50±0.57 3.31±0.93 3.31±0.79 2.06±0.56 2.03±0.54 1.78±0.71 1.91±0.64 1.40±0.62 2.06±0.56 2.38±0.49实验组干预前 2.32±0.51 3.48±0.95 3.18±0.92 2.16±0.63 2.14±0.50 1.79±0.73 2.02±0.77 1.50±0.74 2.02±0.60 2.42±0.51干预后 2.05±0.51*3.24±1.24 2.93±1.25 1.79±0.63*1.82±0.75*1.48±0.63*1.69±0.81*1.24±0.81 1.54±0.63*2.17±0.60

2.5 两组患者的再住院率比较 实施社区干预后,实验组患者中有3例再住院治疗,再住院率为7.69%,而对照组有11例再住院治疗,再住院率为28.21%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

国内精神病防治、康复工作中社区康复强调“广泛性、规范性、个性化的长效机制”,立足于社区、服务于家庭是精神病防治工作的基础。精神病患者除急性期住院治疗外,多数时间是生活在社区,有效的社会支持、良好的社区康复环境将有助于精神病患者的全面康复,减少疾病的复发[4]。家庭康复是目前社区精神病防治、康复工作的一种主要形式,监护小组是家庭康复的主要承担者[5]。对社区重型精神病患者实施居家康复,基本具备了家庭康复的几个要素,从形式来看,类似于精神病防治、康复中的群众看护小组,而从实施的具体内容看,这种干预措施对精神病患者及其家属进行基本健康教育,使家属督促患者按时按量服药,社区自愿者定期上门协助家属及时发现患者的早期复发症状,及时采取相应对策,提供初步的家庭干预和社会心理支持,同时,也发挥对精神病患者的监督、管理作用。

本研究结果显示实验组接受居家康复干预措施1年后,对保持患者病情相对稳定,并获得改善有明显作用,其中,对情绪的改善尤为突出(如焦虑和敌对性情绪);对社会功能的改善也有明显效果,提示该项措施能改善患者的社会功能,这与国内相关报道一致[6-8],表明居家康复干预措施可行且有效。

稳定病情是改善患者社会功能的基础,而患者对药物的依从性直接影响着病情控制的好坏。结合随访反馈信息,实验组患者对药物的依从性明显高于对照组,这有利于病情的好转与稳定,同时,实验组的再入院率明显低于对照组,进一步说明居家康复措施有利于预防病情的复发,进一步表明患者的预后不但与药物维持治疗有关,而且与家庭环境相关[9-10]。Liherman等[11]认为只有将生物、心理和社会干预巧妙结合起来,才有利于精神分裂症康复者重返社会。

本课题不足之处在于干预前未能采用更为规范的《精神分裂症的康复操作手册》[12]及双盲评估,研究还需进一步深入。社区康复治疗是低投入、广覆盖,既节约卫生资源又收效显著[13-15],社区精神卫生服务的需求日益增多,基层的社区医生严重缺乏。随着人们对精神病患者健康状况的日益关注,在社会各界的积极支持下,居家康复干预措施将逐渐完善,使精神病患者及其家属从中获益,使社会更加安定与和谐。

(在此感谢沙区残联、石井坡街道残协及重庆东华医院精神科同道们对该项目的大力支持。)

[1] 江开达.精神病学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2010.

[2] 张明园.精神科评定量表手册[M].长沙:湖南科学技术出版社,1993.

[3] 张明园.精神病防治康复[M].北京:华夏出版社,2002:247-248.

[4] 田国庆,杜波.精神分裂症的社区预防与健康指导[J].中国全科医学,2003,6(3):198-199.

[5] 中国残疾人联合会.残疾人工作基本知识读本[M].北京:华夏出版社,2009:79-80.

[6] 赵宝龙,许东升,王祖承,等.社区慢性精神分裂症家庭干预随访研究[J].中国心理卫生杂志,2000,14(4):283-285.

[7] 薛志强,谈艳,张少平,等.对社区慢性精神分裂症患者个体化康复治疗的近期效果[J].上海精神医学,2007,19(1):28-30.

[8] 李振超,文春光,郑小泳.慢性精神分裂症患者家庭干预的对照研究[J].国际医药卫生导报,2009,15(18):96-98.

[9] Kopelow icz A,Liberman RP.Integrating treatment with rehabilitation for persons withmajormental illnesses[J].Psychiatr Serv,2003,54(11):1491-1498.

[10]Kovács Z,K is R,Rózsa S,et a l.Animal-assisted therapy form iddle-aged schizophrenic patients living in a social institution.A pilot study[J].Clin Rehabil,2004,18(5):483-486.

[11]Liberman RP,M ueser KT,Wallace CJ.Social skills training for schizophrenic individuals at risk for relapse[J].Am JPsychiatry,1986,143(4):523-526.

[12]翁永振,Liberman RP,向应强.精神分裂症的康复操作手册[M].北京:人民卫生出版社,2009:290-466.

[13]徐志达,翁永振,侯也之,等.药物自我处置模式训练对精神分裂症疗效的随访研究[J].中华精神科杂志,1999,32(2):96-99.

[14]杨丽,谢焱,黎燕清,等.社区精神疾病患者生活能力调查分析[J].临床精神医学杂志,2008,18(5):331-332.

[15]苏京利.昌平区农村精神分裂症患者阶段性社区康复治疗对照研究[J].中国康复理论与实践,2009,15(9):885-886.