阶梯救护在社区医护人员急救能力的培训

2011-01-26林冬梅

林冬梅

阶梯救护在社区医护人员急救能力的培训

林冬梅

目的 通过阶梯救护培训有助于提高社区医护人员应急救护的能力。方法 采用调查法对医护人员的培训前水平,及其培训后急救能力水平的提升情况,分别进行调查分析。特别以PPT讲授、场景示范、操作演练、考核等加强社区医护人员对心肺复苏操作的严格培训,提高其专业技能,此外的五大急救技术、抗休克、止痛和其他对症处理相关知识也需要进行严格培训和效果考核,并且对比其培训前后的能力水平高低,进行总结分析。结果 培训前社区医护人员对阶梯救护的了解不够全面,通过严格培训后,理论考核合格率从培训前的66.7%上升到了91.98%,操作合格率更是达到98.5%,其中当P<0.05,参考数据才有意义,适合统计并进行技术分析。结论 培训是提高社区医护人员的阶梯救护能力的有效途径,其中开展的全民阶梯接力救护培训工作,还有提高第一目击者现场急救能力这两点更为重要。

阶梯救护;社区;急救能力

阶梯救护是发生灾难事故后以伤员和目击者自救互救开始到医护人员到达现场后分级检伤和转送伤员,期间不间断的救护,为伤员争取时间,以达到最佳的救治效果。地方阶梯救护与治疗组织是:伤员和目击者自救互救→社区医护人员的专业救护→一级医院的初级处理、二级医院加强或决定性外科处理→三级医院决定性和专科深切治疗[1]。据有关报道在地震灾难事故中,地震时95%的人靠自救互救生还,因为第一时间的自救互救是挽救生命最宝贵的时刻[2]。在现代的灾难事故处理更加注重现场自救和互救,所以提高民众和社区医护人员的自救和互救能力显得尤为重要。为了提高社区医护人员阶梯救护能力,我们进行了阶梯救护相关知识的培训,取得了很好的效果,现报告如下。

1 对象和方法

1.1 研究对象

在2009年10~12月分别对广州市海珠区沙园和昌岗两个社区卫生服务中心共120名医护人员进行阶梯救护相关知识的问卷调查,2010年1~12月对社区卫生服务中心的医护人员进行阶梯救护相关知识和技能的培训。参与调查和培训人员的一般情况,性别:男47名,女73名;年龄19~54岁,平均年龄35.4岁,其中19~20岁4名、21~30岁30名、31~40岁56名、41~50岁23名、51~60岁7名;医生43名、护士77名;学历:研究生2名、本科68名、大专42名、中专8名。

1.2 培训方法

1.2.1 调查问卷

培训前对120名医护人员进行阶梯救护知识的摸底调查,自选设计的阶梯救护问卷调查表,要求独立完成。调查内容包括5部分:①阶梯救护的原则,为多选题占10分;②心肺复苏知识和技能的自我评定,为单选题占20分;③急救五大技术,为多选题占10分;④抗休克的原则为多选题占20分;⑤止痛和其他对症处理,为单选题占20分。总分为100分,及格60分。调查表设计后请多位专家进行内容效度的评定,指标确切可靠,本调查表的内部一致性信度系数为0.91。

1.2.2 培训前调查

培训前一个月向两个社区卫生服务中心的医护人员发出问卷120张,收回有效问卷120张,回收率100%。

1.3 培训内容

现场急救的主要医疗手段为:心肺复苏、五大技术、抗休克、止痛和其他对症处理,以及对伤病员和家属进行精神抚慰[1]。参考欧景才、李贵涛主编《突发灾害事故伤应急救护与阶梯治疗》和2010年《国际心肺复苏指南》(AHA)。主要包括阶梯救护的原则;五大急救技术;2010年AHA五个抢救链环:①尽早识别和启动急救系统;②尽早进行心肺复苏(CPR)并着重于心外按压;③快速除颤;④有效的高级生命支持;⑤综合的心脏骤停后治疗。

1.3.1 评估知识

现场安全评估、伤员意识的评估、伤员基本生命指征评估。

1.3.2 阶梯救护的原则

阶梯救护与组织治疗:伤员和目击者(自救和互救)——专业人员救护和社区医疗救护(初级外科处理)——一级医院(深切救护和生命支持)、二级医院(加强或决定性外科处理)——三级医院(决定性和专科深切治疗)。

现场救护原则:①首先使遇难者脱离险镜;②迅速对伤情作出正确的判断与分类,分类检伤,伤口的初步处理和伤员的转送;③及时采取措施抢救危重伤员的生命:对心跳骤停的患者实施心肺复苏,止血、固定、抗休克治疗;④防止或减轻后遗症的发生:尽快给伤病员生命支持,采取预防措施防止病情加重或发生继发性损伤,对脊柱损伤的患者不可随意搬运。

1.3.3 心肺复苏操作技能

任何急救开始的同时,均应及时拨打急救电话。抢救前,施救者首先要确保现场安全,评估病人呼吸、脉搏是否停止,立即施行救助。施救者先使病人仰面平卧于坚实的平面上,然后自己的两腿自然分开,与肩同宽,跪于病人肩与腰之间的一侧[3]。2010年AHA指南复苏步骤由原来的A(保持呼吸道通畅)-B(人工呼吸)-C(人工循环)改为C-A-B,强调早期胸外按压和按压的质量[4]。即开始实施30次胸外按压,比先行2次通气时间耽搁更少,提高心搏骤停者的存活率。

1.3.3.1 胸外心脏按压法

施救者以靠近病人的胸与腰之间,手(定位手)的食指和中指沿病人的肋弓自中间移动至肋弓交会处(剑突),伸出食指与中指横放在胸骨下切迹的上方,将手掌根贴在胸骨下部(胸骨下切迹上两横指),另一手掌叠放于这只手的手背上,手指相扣,贴腕跷指,手指跷起勿压胸,抢救者双肘关节伸直向下压(垂直用力),双肩在患者胸骨上方正中,肩手保持垂直用力向下按压,按压的方向与胸骨垂直。每次按压后,放松使胸骨恢复到按压前的位置,血液在此期间可回流到胸腔,放松时双手不要离开胸壁,按压与放松间隔比为50%,可产生有效的冠状动脉灌注压。所有年龄段按压的频率至少为100次/min,成人和儿童按压的深度至少为5cm,婴儿为4cm。

2010年AHA指出:新指南认为2005AHA指南实施以来存在胸外按压质量有待提高,各个急救系统中院外心搏骤停的成活率相差较大以及院外心搏骤停发生时目击者极少实施心肺复苏等等问题。居此新指南更加强调早期胸外按压,简化急救流程。并分为专业人员和非专业人员的急救方式。专业人员:在检查患者有无反应的同时应快速判断是否有呼吸,当认为无反应且无呼吸或呼吸异常时就应考虑为心搏骤停,应立即启动紧急系统并实施CPR。当推测为窒息性心搏骤停时,应首先实施5个标准的CPR周期后再启动急救系统。非专业人员:非专业急救者在患者无呼吸或仅仅是喘息的情况下,实施胸外按压。并保证每次按压后胸廊回弹。所有年龄段单人和双人施救的按压和呼吸比率均为30/2,儿童和婴儿为15/2,新生儿为3/1。

1.3.3.2 人工呼吸法

主要包括口对口人工呼吸、口对鼻人工呼吸、口对气管套管人工呼吸、呼吸囊复苏、气管内插管等方法[5]。采取口对口施救时,如病人口中有异物,要先清除,开放气道,再以一只手按住病人前额,另一只手的食指、中指将其下颏托起,使其头部后仰;压额手的拇指、食指捏紧病人鼻孔,吸足一口气后,用口唇严密地包住病人的口唇,以中等力量将气吹入病人口内,不要漏气[6];当看到病人的胸廓扩张时停止吹气,离开病人的口唇,松开捏紧病人鼻翼的拇指和食指,同时侧转头吸入新鲜空气,再施二次吹气。每次吹气时间:成人超过1秒钟,儿童为1至1.5秒钟。新指南并不强调口对口通气,如不愿意可直接进行胸外按压。

1.3.3.3 早期电击除颤

大多成人突发非创伤性心跳骤停的原因是心室颤动,除颤时间的早晚是决定能否存活的关键,每延迟一分钟,其死亡率增加7%~10%。早期除颤对于急救心脏骤停病人至关重要,首次电击能量360J,5组心肺复苏后,仍予360J电量进行电击。

1.3.3.4 心肺复苏的指征

心肺复苏的指征:呼吸、心跳骤停、基础生命支持,高级生命支持、长期生命支持。基础生命支持初期4~10分钟是病人能否存活的最关键,黄金时刻,抢救患者生命中最关键的措施是心肺复苏。

1.3.4 现场分级检伤

标准判断伤员伤情和伤员的卧位,并能在现场使用红、黄、绿、黑4种颜色的伤病卡做标志,固定在伤员的左胸前或其他明显部位。红色表示病情危重需要立即转运,黄色表示病情重需要尽快转运。绿色表示病情一般可以暂缓转运,黑色表示已经死亡不必转运[1]。

1.3.5 急救五大技术和抗休克等处理

急救五大技术培训:通气、止血、包扎、固定、和搬运。抗休克处理的培训:①伤员休克时及时、高效、准确和有序的救治,快速给氧和静脉通道的建立;②现场救治是脱离伤害,保持休克体位和注意保温,搬动时要保持头颈和脊柱的中轴位;③第一时间的同步治疗,立即建立吸氧、输液、给药的气道和静脉通路,建立生命体征的监测系统;④气道与循环通路的控制和管理;⑤尽早去除病因或伤害的来源;关键性的辅助检查和垂危病人的转运;正确认识休克的延迟性复苏。止痛和其他对症处理的培训。

1.4 培训方法

选取具有多年急救经验的2名内科、3名外科主治以上的医师担任培训老师,5名有10年急诊工作经验的主管护师担任心肺复苏示范操作老师。采用PPT讲解,模拟人操作示范,每周一个课时上课,其余时间自己练习,连续2个月进行培训,在班后5~7pm进行培训,每节课后进行理论考核,对理论考核成绩<80分的进行补考。利用班后的时间派老师指导医护人员操作训练,每个老师指导5人。心肺复苏、电除颤在模拟人上进行操作练习,急救五大技术则由医护人员一对一互相练习,一人扮演病人,一人扮演医护人员,然后进行角色转换,每人演练5次以上,老师在旁指导,及时纠正错误,提高演练的效果,然后进行操作技术考核,操作考核<80分由老师重新培训达标。

1.5 统计分析

将所得数据录入SPSS软件进行统计学分析,当P<0.05时,说明数据资料值得录入、差异均有统计学意义。

2 结果

培训后,医护人员阶梯救护理论知识和操作技能的合格率上升至91.98%,胸外按压的部位准确率100%,呼吸囊复苏合格率98.5%,理论合格率98.6%,说明通过培训能提高社区医护人员阶梯救护的操作技能和理论知识,达到了预期的目的。

尤其是心肺复苏的自评结果达100%。但在培训时发现,仍有部分人员心外按压部位不准确,呼吸囊复苏时方法不准确占了大多数,需反复培训和学习强化培训效果。

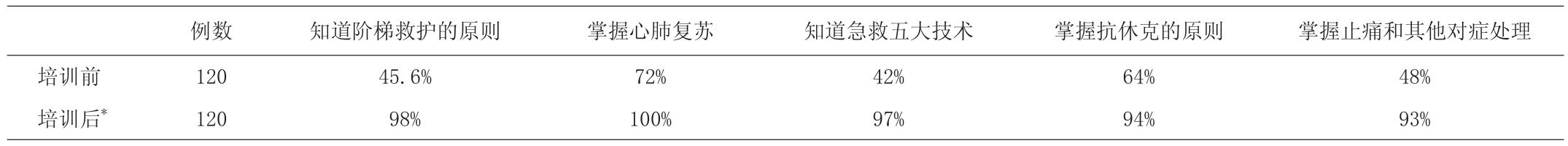

表1 社区医护人员阶梯救护培训前后合格率的对比

通过调查,我们也发现,不同人群的医护人员,通过阶梯救护能力的培训,都能取得很好的培训效果。尤其对于中专学历和年龄在20岁以下,40岁以上的医护人员,培训前平均得分均在60以下。经过培训后,其平均分均在85分以上,提高分数多。而此次培训结果显示,所有的年龄段和不同学历的医务人员,其培训后与培训前得分相比,均有提高,尤其是年龄在21~40岁和本科、研究生学历的医护人员,培训后的效果更理想,得分均在90分以上,说明这部分人基础较好,接受能力较强。P<0.05,有统计学意义。

表2 不同人群医护人员阶梯救护培训前后效果比较(±s)

表2 不同人群医护人员阶梯救护培训前后效果比较(±s)

注:培训后与培训前相比,*P<0.05,有统计学意义。

例数 培训前 培训后*学历中专 8 41.23±10.17 85.67±12.78大专 42 59.17±12.56 89.28±10.11本科 68 79.24±17.38 95.87±4.34研究生 2 87.45±10.42 97.11±2.56年龄18~20 4 54.78±12.57 86.34±10.22 21~30 30 65.87±14.26 94.35±6.34 31~40 56 68.53±16.14 93.11±5.78 41~55 30 54.87±12.52 87.48±9.35

3 讨论

据调查数据显示,我国心脏骤停的抢救成功率不到1%,全世界平均水平为2%,美国一些城市高达74%,成功率之高与普及急救知识关系密切[7]。

我国经济虽然有着高速发展,但是医疗卫生的发展与发达国家相比仍有较大的差距。我国实施现场急救的人士多为专业医护人员,而“全民阶梯接力救护系统”等社会大急救氛围,还是相当缺乏的,同时自救互救的知识普及率也比较低,这是目前我国社区早期处理突发个体或者群体公共卫生事件的一大缺项。提高全民的医学科普水平、营造社会大急救氛围[8],是我们构建和谐社会和实现科学发展的重要组成部分。我们的调查显示:培训前的医护人员,理论知识及格率仅为54.32%,呼吸囊复苏的正确率仅18%,胸外按压操作正确率为60%,这些数据说明社区医护人员普遍缺乏阶梯救护的知识和技能,无法完成现场救护的工作,急需进行严格培训、加强学习。由此可见在社区开展阶梯救护模式的应用对于提高全民的急救意识显得特别重要。

研究证明通过不断的强化训练,可以提高社区医护人员的阶梯救护的技能。所以社区医护人员的培训是整个培训的核心。社区医院的医护工作者是阶梯救护知识和技能的有效普及推广者,同时还承担着指导现场民众的自救和互救的责任。医务工作人员经过合理、规范、有序的培训和练习,有利于在实施阶梯救护时,采用正确且有效的知识与技能[9]。经过强而有力的方法训练,可以有效提高社区医护人员的救护能力,还可以提高其医务工作者的自身医疗技能。此外通过社区医护人员的大力宣传,开展各种学习模式训练,遵循不同层次和不同人群的规范化培训制度和宣传体系,可以有力地促进群众自救和互救的参与意识,营造社会急救的和谐互助大氛围,填补国内在这方面的空白[10]。

[1] 欧景才,李贵涛.突发灾害事故伤应急救护与阶梯治疗[M].郑州:郑州大学出版社,2007:195.

[2] 国家突发公共事件总体应急预案[J].中国中医基础医学杂志,2006(01):109-111.

[3] 周文,罗群.从2010美国心肺复苏指南若干更新看胸外按压的重要性.中国全科医学,2011,3(14):819-820.

[4] 马凌霞.刘景红.李萍.一起突发群伤患者分组救护成功的体会[J].南方护理学报,2005(05):205-209

[5] 马凌霞,李淑君,陈晋利,等.突发群伤灾难阶梯救护初探[J].解放军护理杂志,2005(08):211-213.

[6] 杨彤翰.一线医院战伤分组救治法在平时突发性群体伤急救中的意义[J].创伤外科杂志,2005(02):199-201.

[7] 张沉.应急救援突发事件的最后一张牌[J].现代职业安全,2004(11):159-161.

[8] 我国进入突发公共事件高危期[J].职业卫生与应急救援,2007(05):169-172.

[9] 马凌霞,刘景红,李萍,等.突发群伤救护中护理部的应急管理与对策[J].解放军护理杂志,2006(06):109-111.

[10] 张沉.应急救援突发事件的最后一张牌[J].现代职业安全,2004(11):263-266.

Objective Ladder rescue training seminars to improve the community through the emergency medical rescue capacity. Methods Survey by survey before the training staff after training f rst aid capability. Assessment of community health care workers CPR skills,f ve f rst aid techniques, anti-shock, pain and other symptomatic treatment-related knowledge, training and assessment. There is no difference compared before and after training. Results Training of community health care workers on the ladder before the ambulance to know more is not comprehensive, through training, theoretical examination pass rate increased from 68.5% before training to 97.5%, 98.5% pass rate operation. P<0.05, statistically signif cant. Conclusion Training is to improve community health care workers like ambulance capacity of the order of the effective ways to carry out the National Relay ladder rescue, f rst aid f rst responders to improve capacity is particularly important.

Rescue ladder;Community;First aid capability

10.3969/j.issn.1009-4393.2011.19.110

510250 广东广州海珠区第二人民医院(林冬梅)