当前我国国民收入分配格局的主要特征及调整对策

2011-01-24于金富王金承

于金富,王金承

(1.河南大学经济研究所,河南开封475004;2.河南大学经济学院,河南开封475004)

随着经济增长和体制转轨,我国的居民收入差距不断扩大,基尼系数已突破国际上公认的红线,接近0.5,成为世界上收入差距最大的国家之一。理论界对此展开了深入的研究,赵人伟等[1]根据1988年和1995年两次全国居民收入抽样调查数据,对个人可支配收入的不均等程度进行了估计;向书坚[2]运用城乡加权法估算了1981—1995各年的全国基尼系数;陈宗胜等[3]全面测度了1988—1999年中国居民正常收入的差别以及各种非正常收入对居民收入分配的影响等。综合来看,由于在资料选取、研究方法等方面的差别,这些研究的结论并不一致,甚至互相矛盾,在此基础上提出的收入分配调控措施也各不相同。本文拟在我国学术界相关研究的基础上,从国民收入分配结构的角度来对收入差距扩大的原因进行解读,并提出相应的解决对策。

一、当前我国国民收入分配格局存在的主要问题

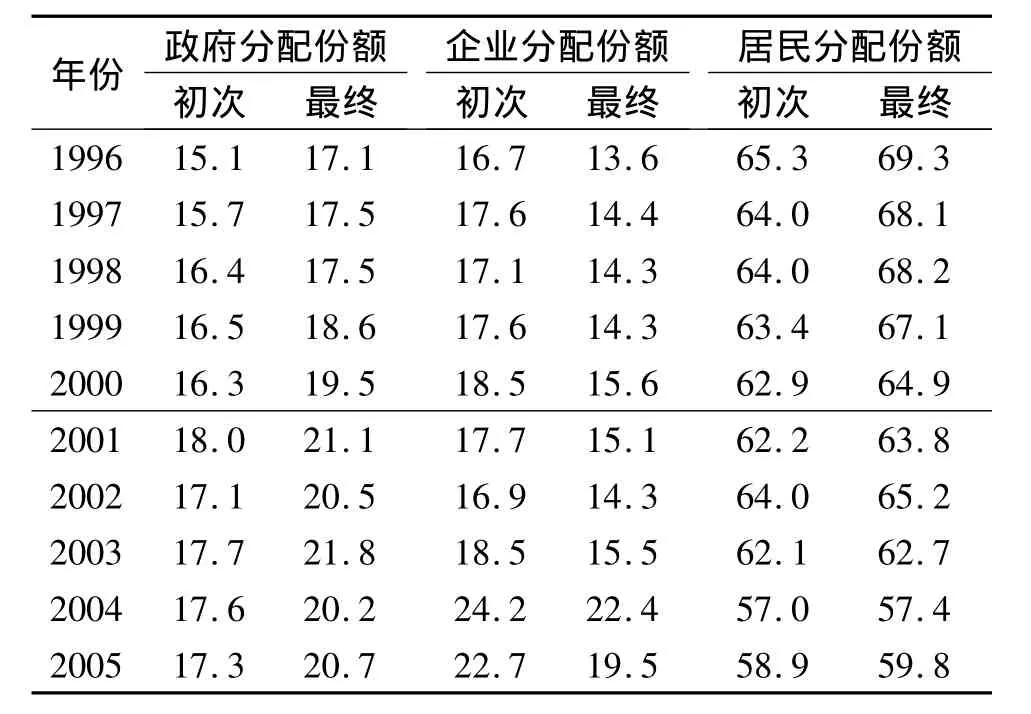

表1反映了我国当前国民收入分配结构状况。可以看出:国内收入分配格局中政府部门可支配收入占国民可支配收入的比重不断上升;企业部门可支配收入占国民可支配收入的比重在波动中上升;居民可支配收入占国民可支配收入的比重则呈持续下降的趋势。这表明:我国国民收入分配出现了向政府和企业严重倾斜的现象。

此外,我国国民收入分配格局十分明显地存在着“三个集中”的趋向:一是从社会和政府角度看,国民收入不断向政府集中。近几年财政收入占GDP的比重不断上升,从1994年的10.4%提高到2008年的20%。二是从劳方和资方角度看,国民收入分配不断向作为资方的企业集中。1996—2007年,我国企业盈余份额占GDP的比重从19.3%上升到31.3%。三是从普通行业和垄断行业角度看,国民收入不断向垄断行业集中。目前我国收入最低行业与收入最高行业的收入差距高达15倍。笔者认为,正是这“三个集中”导致了“两个比重”(即劳动报酬在初次分配中所占比重和居民收入在国民收入分配中所占比重)不断降低。因此,要提高“两个比重”、增加劳动者与居民收入,就必须从总体上加大国民收入分配结构调整力度,规范政府、企业与垄断行业的收入分配行为,从根本上解决“三个集中”的问题。

表1 国民收入的初次分配和最终分配格局%

二、当前我国国民收入分配格局形成的原因

造成“两个比重”不断下降这种收入分配格局的原因可以从初次分配和再分配环节来分析。

在初次分配领域,市场体系的不完善和行政垄断的存在,以及规章制度的不健全,导致初次分配向企业倾斜,劳动报酬比重过低。(1)在我国经济转轨时期,产生了一批垄断行业和大型垄断国企,这些行业(企业)凭借行政手段获得大量垄断利润,在造成要素价格扭曲的同时,也导致初次分配向垄断行业和企业倾斜。(2)在劳动力市场,整体上我国仍存在着劳动力供大于求的局面,企业与劳动者双方力量明显不对称,企业处于优势地位,而劳动者作为个体或整体都处于弱势地位。企业通过压低、克扣、拖欠工资的方式,使得职工工资增长缓慢,从而导致初次分配中劳动报酬比重的降低。(3)在企业方面,劳动者缺乏对企业管理的参与权。即使在建立了法人治理结构的大型国企,监事会也往往形同虚设,没起到应有的作用,劳动者在企业的经营活动中缺少话语权,劳动者自身的权益也得不到保障。

在再分配领域导致政府分配比重上升、居民分配比重下降的原因主要有以下方面:(1)我国政府收取的税负过重。我国的税负远高于发展中国家的一般水平。由于政府部门收入的主体是对企业和居民征收的税收,政府收入过多就意味着企业和居民份额的减少。而对企业的征税又常常通过两种渠道转嫁给居民:在劳动力供给弹性较小的情况下,税负可以向后转嫁给劳动者,使得居民劳动报酬降低;增值税和营业税等流转税可以通过提高消费品价格向前转嫁给居民消费者,降低他们的实际收入。此外,个人所得税制度的不完善使得工资收入者承担了较多税负,进一步降低了居民的收入水平。(2)政府的转移支付制度不完善。转移支付还存在盲区,政府没有将收入充分用于民生。(3)居民财产性收入比重过低。市场和相关制度的不完善,造成居民财产性收入获得渠道少。债券、外汇市场等发展相对滞后,股票市场仍有诸多历史遗留问题和制度性缺陷;农地产权主体虚置和农民住房产权的虚化等都使得居民的财产性收入低。(4)国家税收与财政支出决策的形成和实施缺乏民主与监督,居民缺失国民收入再分配参与权。在我国现行体制下,税收立法权集中于最高行政机关,这就为有关部门任意决定税种、税率开了绿灯。像证券印花税这样每年征收达3 000多亿元以上的重大决定,以及关系到千家万户利益的提高1倍的新车船税,财政部或国税总局可以不经全国人大讨论而自行决定,甚至连听证会也没有举行,纳税人无法保护自己的权益。

就其实质来看,我国国民收入分配结构不是按贡献进行分配,而是由相应的地位与权力来决定的:一是按资本权力分配,资本独占利润、侵蚀工资;二是按行政权力分配,国企官员侵蚀企业利润、侵吞国有资产,政府税收严重侵蚀居民收入。

三、调整我国国民收入分配格局的主要对策

综上所述,要调整国民收入分配格局、提高劳动报酬与居民收入所占比重,就必须标本兼治、综合治理,既要积极采取各种具体政策措施改善国民收入分配结构,又要从根本上变革社会权利结构、特别是产权结构,构造新的国民收入分配结构。

提高劳动报酬的比重可从以下几个方面着手:(1)进一步完善要素市场体系,以纠正扭曲的要素价格,限制垄断。对垄断行业和企业要采用引进竞争或加强管制的方法分类改革。(2)加强对企业的监管,保护劳动者权益。真正落实《劳动法》《工会法》《劳动合同法》的规定,建立健全涉及保护劳动者利益的各项法规,严格保护劳动者权益。要真正做到保护劳动者的权益,不仅要靠公司制、靠科学的法人治理结构,更要从根本上改变企业现有的产权制度、管理制度和分配制度,让劳动者联合成为企业的主人,参与企业的经营决策过程,并按照要素的贡献进行分配。(3)逐步推行工资集体协商制度。要改变劳动力市场上劳动者的弱势地位,就要形成劳动者报酬的集体谈判机制,逐步形成资本所有者、劳动者、劳动者的代表——工会——以及政府四位一体的劳动报酬集体谈判制度。集体协商制的关键在于明确劳动者的人力资本产权的主体地位,保障劳动者的剩余索取权,从而合理分享企业的收益。

在再分配环节提高居民收入份额的对策主要有以下几个方面。

(1)规范政府收入,完善转移支付制度。在政府的税收方面,适度降低税率和调整税收结构并重,通过税制改革,将政府、企业和居民三者之间的分配关系调整到合理比例,使税收的增长与GDP的增长大体保持同步。在转移支付方面,政府要加大社会公共事业支出,加大对“三农”、教育、卫生、文化、公共基础设施等方面的投入,建立健全覆盖城乡的居民养老、医疗保障体系。同时通过深化政府机构改革大力压缩行政经费。转变政府职能,建设服务型政府是规范政府收入、完善转移支付制度的根本保障。应在推进政治体制改革、实现国家民主化与法治化的基础上,推进行政体制改革,真正转变政府职能,从全能性政府、经济建设型政府转变为有限政府和服务型政府,建立与完善公共财政体制,规范政府收入,完善转移支付制度。(2)扩展居民收入来源,增加居民财产性收入。财产性收入包括出让财产使用权所获得的利息、租金、专利收入,财产营运所获得的红利收入、财产增值收益等。增加居民财产性收入,其关键在于确立居民的个人产权:资本和土地产权。确立居民对其拥有的动产(如银行存款、有价证券等)和不动产(如房屋、车辆、土地、收藏品等)享有所有、占有、使用、处分、收益等权利;大力发展员工持股,使员工成为企业与资本的所有者,获得股息、红利等资本收入。对于农村土地的产权,可在土地承包权的基础上,通过法律界定,直接变为农民个人的财产权,重建农民个人所有制,真正实现“耕者有其田”,使土地产权成为农民收入的重要源泉。增加居民财产性收入,还要发展完善市场:要进一步加强股票市场监管,要构建统一严密、高效有力的监管体系,保障股票市场积极稳妥发展;应当大力发展债券市场,建立以机构投资者为主导的多层次的企业债券市场;积极发展外汇市场,放松外汇管制,积极稳妥地推进人民币资本项目可兑换;加快农村金融市场建设,拓展农村金融机构业务种类,丰富金融产品,让更多的农民也能拥有财产性收入。(3)加快税收立法的民主化进程,建立民主法治的税收制度。全国人大是被全国人民授权的立法机关,理应享有所有的和最高层次的税收立法权。而税收行政立法仅是授权立法,涉及全国所有企业、事业、个人的税收立法权,以及涉及国家与集体、个人利益以税收形式进行调整的事项等,均应由全国人大通过法律形式予以制定、颁布实施。为此,应尽快为税收立法。在目前大量授权的情况下,各级税收行政立法应当做到公正、公开和透明。国务院的税收授权立法应当是对全国人大上述税收立法内容方面的延伸,应该充分体现全国人大对税收立法的意志。国务院授权其下属的税收主管机关行政立法主要是也只能是如何贯彻、落实全国人大、国务院所颁布的税收法律和与之相配套的税收行政法规的操作性规章或规程等。为确保税收行政立法的可靠性和严肃性,在严格遵循立法程序过程中,还应该引入以下机制:一是立法回避机制,即凡是涉及税务机关以后行政执法依据的法律、法规,不应由税务部门起草,应由全国人大法工委专门机构起草,以防止部门利益在法律、法规中体现;二是立法公开机制,即所有的法律、法规的制定过程、背景资料等与之有关的材料应该在一定范围公开,有的应向全民公开,以提高立法的透明度;三是立法监督机制,即成立专门的立法监督部门,对每一部法律法规的出台进行全方位、全过程监督,监督内容包括程序、人员组成、公开程度等。应提高税收立法层次,并充分体现民主精神。为防止征税机关滥用自由裁量权,并防止其对行政立法作出歪曲解释,应对课税要素及纳税人的权利义务在法律上予以详细明确的规定,而不能由行政法规、规章或其他形式予以规定。这就要求我国立法机关即全国人大对所有涉及纳税人的权利和义务在法律上予以比较详细的规定,尽量减少税收立法的授权,改变当前大量税收法规及规章层次低、自由裁量权大、解释弹性过大的状况,以维护税法的尊严。应当制定相关法律,保护纳税人的合法权益。我国宪法规定,中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务。这一规定仅仅从纳税人的角度加以规定,即只赋予了公民抗拒缴纳不合法税收的权利,却没有赋予公民通过民主方式决定是否应当征收某种税收的权利。尽快制定《税收基本法》,以此明确我国税收法制的立法原则、立法权限、纳税人和税务机关的权利和义务等基本法则;同时应抓紧制定《纳税人权利保护法》,确保征、纳双方法律地位的对称与平等。

[1] 赵人伟,李实.中国居民收入差距的扩大及其原因[J].经济研究,1997(9):19.

[2] 向书坚.全国居民收入分配基尼系数的测算与回归分析[J].财经理论与实践,1998(1):75.

[3] 陈宗胜,周云波.再论改革与发展中的收入分配[M].北京:中国经济出版社,2002.