中国自留地政策的历史考察——以江苏省为样本

2011-01-24柳森

柳森

(郑州轻工业学院思政部,河南郑州450002)

1956年底,“三大改造”(国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造)结束后,农村家庭副业以经营自留地为中心来展开,自留地成为家庭副业的物质基础,自留地政策的变化往往对农民生活产生巨大的影响。目前学术界对中国自留地的研究多停留在对国家宏观政策的分析层面,缺少对国家宏观政策在基层实施过程的微观探讨。笔者在查阅大量档案资料的基础上,以20世纪50年代末60年代初江苏省自留地状况为样本,来考察这一时期中国自留地政策在基层的实施过程。

一、农业合作化后期自留地制度的形成

自留地制度是在农业合作化和集体化过程中由群众在实践中创造的一种补充性的土地经营制度。在农业合作化运动中,为了照顾农民吃菜、家庭副业等特殊需要,国家让农民保留少量的土地,自己经营,其收入归个人所有,不参加集体分配,这就是所谓的自留地。自留地首先出现在东北、山西等老解放区一些农民自发的合作化运动中,这些地区先后出台了一些关于自留地的文件,但直到1955年11月9日全国人民代表大会常务委员会第24次会议通过《农业生产队合作社示范章程(草案)》这个国家关于自留地的第一个法律文件,自留地才合法化。《章程》规定:“为了照顾社员种植蔬菜或者别的园艺作物的需要,应该允许社员有小块的自留地。社员自留地的大小,应该按照每户人口的多少和当地土地的多少来决定,但是每口人所留的土地至多不能超过全村每口人所有土地的平均数的5%。”[1](P365)随后,全国各地在组建高级社的过程中,却出现了收回农民自留地的情况,因此出现了农民闹社、退社等情况。1956年9月12日,中共中央、国务院发布的《关于加强农业生产合作社的生产领导和组织建设的指示》强调:“为了满足社员家庭饲养业和日常生活的需要,应按社章规定留够。”[2](P615)这一规定消除了各地因收回自留地而引起的不满情绪,促进了农村社会的稳定。但占耕地面积5%的自留地只能满足农民的吃菜问题,不能满足农民饲养家禽、家畜的需要,因此中央又对自留地的数量进行了调整:1957年6月25日,全国人大常委会第76次会议通过了《关于增加农业合作社社员自留地的决定》,规定自留地和饲料地的数量“合计不能超过当地人平均土地数量的百分之十。”[2](P699)这一规定使自留地数量突破了原来规定的人均占有耕地的5%的标准,自此中央的自留地政策基本稳定下来。中共江苏省委认真贯彻国家的自留地政策,合作化结束以后,江苏全省共有自留田317万亩,饲料田95万亩,两项合计占耕地面积5%,部分地区还有私人垦荒地、小面积的池塘、零星的坟地和沟坎等没有入社。全省尚有单干农民25 280户,占总农户的0.3%。根据典型调查,在这些单干农民中,上中农占69%,贫农、下中农占30%,其他阶层占1%。他们不入社的主要原因是:“(1)兼营投机商业和其他职业,收入不完全依靠农业;(2)自恃生产条件优越,资本主义思想严重;(3)对干部作风有意见,成见未消除;(4)蜕化干部,对政府不满;(5)单身老年人;(6)懒汉等。”[3]

二、“大跃进”和人民公社化运动中自留地政策的反复

1950年代末,一哄而起的“大跃进”和人民公社化运动使自留地制度受到严重冲击,各地纷纷收回自留地。1958年8月,北戴河会议发布了中共中央《关于在农村建立人民公社问题的决议》,规定:“人民公社建立时,对于自留地、零星果树、股份基金等等问题,不必要急于处理,也不要来一次明文规定。一般说,自留地可能在并社中变为集体经营……随着生产的发展,收入的增加和人们觉悟的提高,自然变为公有。”[4](P71)这一政策的实质还是要收回自留地,所以人民公社化运动过程中各地在执行上述政策时,往往以各种理由把自留地全部收回。人民公社化运动初期,中共江苏省委认为:“生产资料私有制,是资本主义自发势力的温床,对巩固社会主义并向共产主义过渡有极不利的影响。”这主要表现在:“(1)妨碍农业大跃进。(2)造成社员之间经济收入悬殊。(3)滋长社员的资本主义思想。(4)影响人民公社的巩固和提高。”[3]省委规定:“社员占有的一切土地(包括水面),全部无偿收归公社所有。”[5]江宁县2万多亩自留地,一个星期内全部被收归集体经营。[6]原来由社员私有的4%左右的耕畜以及零星果树、成片竹园、奶牛等绝大部分已折价归社。公社化前全省社员私养生猪占全省生猪总数的43%(约762万头),在大部分地区都已折价归社,仅苏州、常州2个专区就达到200万头以上。[7]随着人民公社化运动的深入发展,江苏农民的自留地、饲料田被取消。

农业合作化运动以后,集体只给社员提供口粮,农民现金和其他收入全靠家庭副业,而自留地又是发展农村家庭副业的物质基础,所以自留地的收回使家庭副业无从谈起。1959年春,各地出现了粮食、副食品等供应紧张,农业形势非常严峻。鉴于此,时任中共中央农工部部长的邓子恢向中央建议,立即向全国发出紧急指示,要求各地恢复人民公社化以来取消的自留地制度,以利于社员发展家庭副业和养殖业。[8](P345)1959年5月7日,《中共中央关于农业的五条紧急指示》规定:“恢复社员的自留地,仍然按照原来高级社章程的规定,自留地不超过也不少于每人平均占有土地的百分之五。”[4](P204)同日下发的《中共中央关于分配私人自留地以利于发展猪鸡鹅鸭问题的指示》规定:“自留地的多少,应当按照原高级合作社章程的规定,按人口计算,不超过每人平均占有土地的百分之五,也可以按猪计算,每头猪拨给一份或者二份饲料地,由省、市、自治区党委根据当地的实际情况,自行决定。”[4](P222)6月11日,《中共中央关于社员私养家禽、家畜和自留地等四个问题的指示》规定:“恢复自留地制度,不管社员喂猪不喂猪,在食堂吃饭或在家吃饭,只要他们愿意要,都应该给他。自留地数量仍按原来高级社章程规定,以不超过每人分地的百分之五,也不少于百分之五为原则。”按照这一规定,应发放社员原来的自留地,自留地种植什么样的农作物由社员自便,社员自留地所得由个人支配。江苏省严格执行中央的自留地政策,到1959年7月,全省退还给社员自留地350万亩,占全省总耕地面积的4.5%,不少地方的零星隙地也交给了社员种植。自留地的恢复使农村家庭副业很快有了起色。1959年4月底,全省社员私人饲养的生猪为212万头,占全省生猪总圈数存量的34%,至6月底已增加到350万头。以私人饲养为主的家禽,6月底圈存量已达3 400万只,比1958年底的1 900万只增长近80%。根据江苏省不同地区的典型调查,社员家庭副业部分夏季的总收入已经达到生产大队农副业总收入的10%~15%左右。[9]

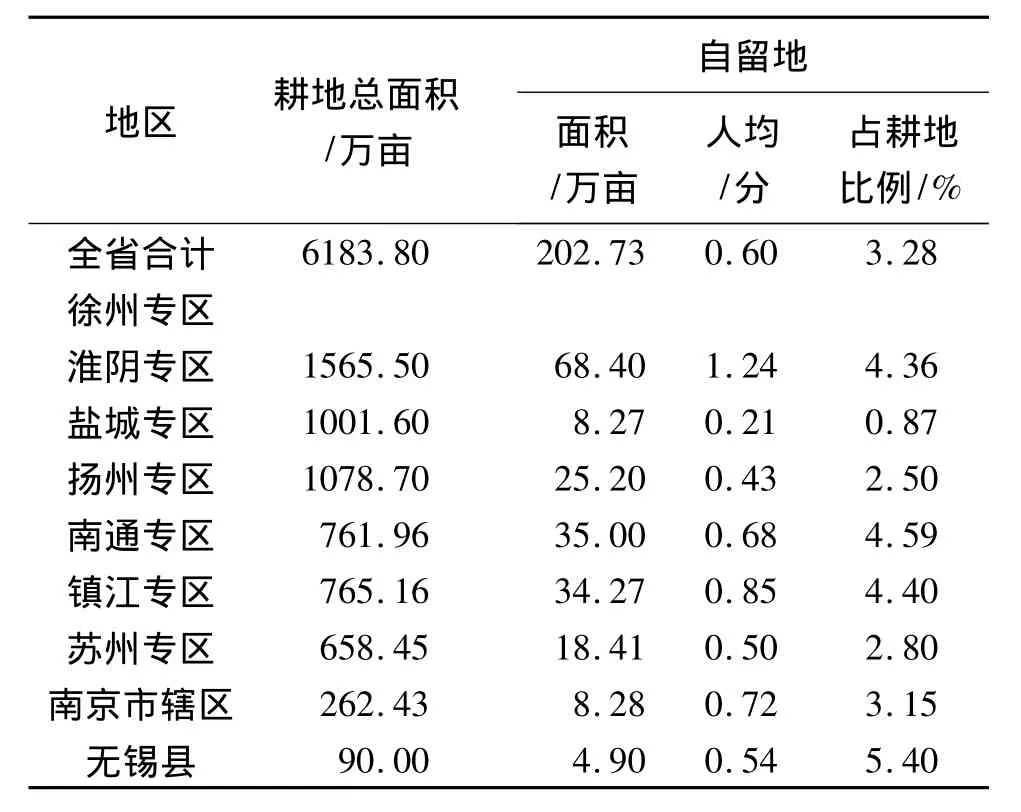

1959年的庐山会议后,中共中央开始打击右倾机会主义分子,各地“左”的错误在发展,特别是1960年2月24日,中共贵州省委《关于目前公共食堂情况的报告》指出:“有些食堂办得好,由于解决了吃菜的问题,社员个人种菜已无多大必要,所以有的已经把自己的一部分自留地转交给食堂,只留一点饲料地,有的饲料地也不留了。”[10](P46)中央转发了贵州省委关于目前农村公共食堂情况的报告,中央认为:“贵州省委关于目前农村公共食堂情况的报告,写得很好,现在转发给你们研究,一律仿照执行,不应有例外,中央之所以这样下断语,是因为贵州这一报告,是一个科学总结,可以使我们在从社会主义向共产主义过渡的事业中,在五年至十年内,跃进一大步。”[11](P44)按照这一指示,社员的自留地被再次收回,刚刚起步的家庭副业受到了严重破坏。不久,大饥荒(又称“三年困难时期”)到来,但此时社员自救能力已不复存在,显然贵州的这个报告起了很大的负面作用。江苏省各地由于受全国“左”的思潮的影响也收回了一部分自留地,但没有完全收回。据不完全统计,1960年春,江苏省各地还有202.73万亩自留地,人均0.6分,占耕地面积3.28%(见表1[12]),但与1959年7月的350万亩相比已经大大缩小。这些自留地使江苏省农民抵御大饥荒的能力有所增强,这就是在“大跃进”运动中江苏省“非正常”死亡人数比较少的重要原因。

表1 1960年春江苏省人民公社社员自留地情况

三、国民经济调整中自留地政策的定型

1960年春,大饥荒开始遍及全国,各地纷纷向中央反映农村的真实情况。6月,中共中央在上海召开中央政治局扩大会议。会议期间,长期负责计划工作的李富春提出了对工业要进行整顿、巩固、提高的建议。8月31日,周恩来在听取国家计委汇报后,在计委所提的对国民经济实行“整顿、巩固、提高”的方针后增写了“充实”二字,9月15日,他又把“整顿”改为“调整”,从而形成了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。于是,中国开始对即将崩溃的国民经济进行调整。11月3日,《中共中央关于农村人民公社当前政策紧急指示信》(即“十二条”)规定:允许社员经营少量的自留地和小规模的家庭副业。“凡是已经把自留地全部收回的,应该拨出适当的土地分给社员,做自留地,今后不得将社员的自留地收归公有,也不得任意调换社员的自留地。社员现有的自留地,连同食堂的菜地加在一起计算,一般不要超过当地每人平均占有土地的百分之五,超过的数量很少的,或者数量虽然不及当地每人平均占有土地的百分之五,而群众没有意见的,也不再抽补。”[4](P381)1961年3月中共中央下发的《农村人民公社工作条例(草案)》(即“六十条(草案)”)仍然规定:“自留地一般占当地耕地面积的百分之五,长期归社员家庭使用。”[4](P463)随着全国调查研究工作的深入,中央自留地政策更趋于务实。6月颁布的“六十条(修正草案)”规定:“自留地一般占当地耕地面积的百分之五到七,长期归社员家庭使用。”[4](P485)9月27日颁布第二次修改的“农村六十条(修正草案)”规定:“社员的自留地、饲料地和开荒地合在一起的数量,根据各地的不同情况,有多有少,在一般情况下,可以占生产队耕地面积的百分之五到百分之十,最多不能超过百分之十五。”[4](P642)随着以上政策的颁布,自留地政策在国民经济调整中被固定了下来。1960年代初,在农村经济即将崩溃的情况下,自留地的恢复对缓解当时的经济极端困难起到了巨大的作用。

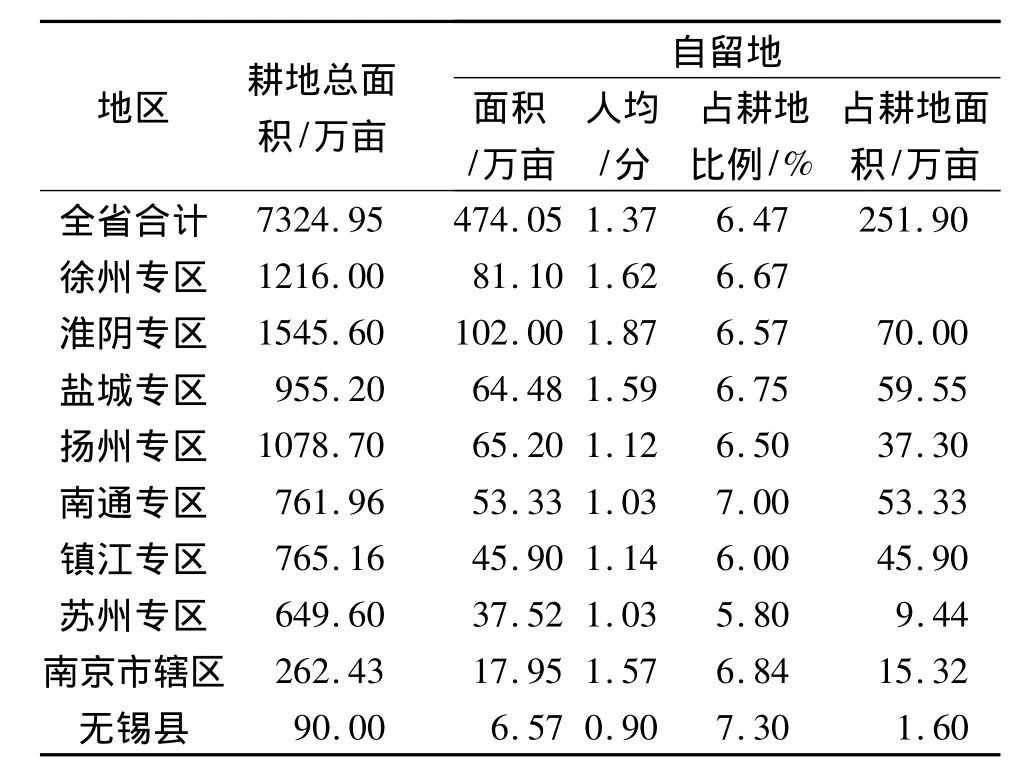

1960年下半年,中共江苏省委根据中央的指示要求各地认真执行自留地政策,所以该省要求重新划分自留地在“十二条”下发之前。[13]“十二条”下发之后,全省各地在贯彻执行“十二条”和“六十条(草案)”的过程中,一般注意了社员的自留地问题,补给了社员相当数量的自留地。但是不少地方社员的自留地还是留得不足。1961年8月,据中共江苏省委农村工作部统计:“全省统计,现有社员自留地三百五十六万亩,只占总耕地面积的百分之四点七,有些地方还不到百分之四;而且其中的很大一部分是河边路旁的零星隙地、屋前屋后的小块场地和社员开垦的小块生荒地,如果除去这些,自留地占耕地面积比例还要小。”[14]一部分干部仍然认为自留地和自由市场“是资本主义”,怕影响集体生产,怕社员搞“自发”,对恢复自留地的规定采取阳奉阴违的态度。1961年8月9日,针对全省的实际情况,中共江苏省委下发了《中共江苏省委关于留足社员自留地的通知》,要求各地:“留给社员的自留地,必须坚决按照农村人民公社工作条例(修正草案)第三十九条的规定,保证留足,但是也不要随意扩大。根据我省情况,一般地区的社员自留地应当达到占生产大队耕地面积的百分之五,平均每人占有土地少的地区还适当多一些,但不要超过百分之七。”[14]1961年秋,针对各地严重的饥荒情况,中共江苏省委下发了《关于干旱成灾地区补种、改种的通知》,允许一些灾情比较严重的地区,如果荒地较多或者中晚秋茬口较多的地方,有冬闲田的可以从不安排秋播的大田中划给每户二三分借种,第二年夏种还给生产队。全省各地把借田作为一项生产自救的重要措施,最终借给农民的田平均每人一分到一分半,有的种了一季,有的种了一年甚至两年。到1962年10月,据不完全统计,全省借给农民的田共有260万亩左右。[15]1961年9月20—27日,中共江苏省委召开了地、市委农业书记、农村工作部长会议,着重讨论了1961年年终农村人民公社的分配问题,同时再次要求各地补足自留地,计划全省自留地面积秋播前达到474.05万亩,占全部耕地面积的6.47%,人均1.37分(见表2[12])。

1962年春,中共江苏省委仍然发现一些地方没有严格执行中央和省委关于自留地的政策,也没有完成1961年9月20日至27日江苏省地(市)委农业书记、农村工作部长会议要求的自留地占总耕地面积6.47%的计划。例如:苏州专区1962年春自留地的实有面积只占总耕地面积的3.1%,里下河地区也有类似情况。[16]5月4日,中共江苏省委又下发了《关于补足社员自留地的补充通知》,指出:“在目前口粮标准很低,需要各种瓜菜代食品的情况下,留足自留地是有很大好处的。”要求各地“应当认真检查一下自留地情况,凡是现在没有留足的,要按规定留足,太湖、里下河等水稻区,以及其他地少人多的地区,可以按耕地比例的百分之七留,一般地区,仍按耕地面积的百分之五至七的比例留。在这个数字以外,有荒地(包括“十边地”)的地方,在不影响水土保持,不破坏圩场、牧场的前提下,还可以划出相当于社员自留地数量的荒地给社员垦殖”[17]。江苏省各地认真贯彻中央和省委关于自留地的政策,自留地情况有所好转。截至1962年8月,全省有自留地446.10万亩,饲料地29.69万亩,借地180.60万亩,全省私人耕种土地达到了656.39万亩(见表3[18])。

中共八届十中全会之后,中央要求加强集体经济,各地有减少自留地的情况。1962年10月27日,《中共江苏省委关于及时收回借地的通知》要求根据中共中央《关于进一步巩固人民公社集体经济、发展农业生产的决定》和《农村人民公社工作条例修正草案》的精神,“加强对基层干部和群众的社会主义教育,在提高认识的基础上,及时清理和收回借地”。[15]随后江苏各地收回了借地,但是中共江苏省委加强了对自留地的巩固工作。12月27日,中共江苏省委下发了《关于贯彻执行农村人民公社工作条例修正草案的补充规定(草案)》,指出:“社员自留地,从耕地中划出的部分一般应占生产队耕地面积的百分之五到百分之七,加上饲料地不得超过百分之十。”超过这个范围的一律收回。“社员开荒地连同自留地、饲料地,最多不得超过生产队耕地面积的百分之十五,超过百分之十五的,多余的部分应当收回。”[19]这对保留自留地起到了很好的作用。据中共江苏省委农村工作部调查组1963年1月份统计,全省社员个人种植的土地,共有730.8万亩,占全省耕地总面积7 547万亩的9.7%。其中:自留地451.87万亩,占耕地总面积的6%;饲料地69.86万亩(其中占用耕地23万亩),占耕地总面积的0.9%;开荒地30.63万亩,占耕地面积的0.4%;自留地和饲料地共占用集体耕地面积474.87万亩,占耕地总面积的6.3%。此外,全省还有没有收回的借地177.594万亩,占耕地总面积的2.4%。社员个人耕种的土地(包括借地)占耕地面积的比例,最大的是南通专区,占14.1%;最小的是扬州专区,占7%。除去借地,社员个人耕种的土地占耕地面积最多的专区是苏州,占耕地面积的8.3%;最少的是南通专区,占耕地面积的6.9%。以县排队,社员个人种植的土地占耕地面积的比例,占7%以下的有28个县(市),占7%~10%的有24个县(市),占10%~15%的有15个县(市),占15%以上的有5个县(即睢宁、灌南、如皋、南通、海门)。除去借地,占耕地面积在7%以下的有33个县(市),占7%~10%的共有35个县(市),占10%~15%的共有4个县(市)。[20]

表2 1961年秋播前江苏省人民公社社员自留地计划补足数

但江苏省在补足社员自留地的过程中,部分基层干部对补足自留地有顾虑,主要有3点:(1)对于1961年以前划给社员的自留地占用的耕地,国家不征税,但对于1962年补足的自留地占用的耕地,国家没有减少征购任务,所以一些大队和生产队干部害怕国家征购任务完不成,不愿意再补足社员自留地。1962年夏天,关于补足社员自留地的通知下发后,吴县光复公社黄延大队应当补足自留地29亩,但因任务不减少,明里好看暗里吃亏,大队干部不愿补。[21](2)顾虑补足自留地后集体生产更不好搞,家积肥更不容易收集。(3)还有些生产队害怕立即补足了自留地,等被精简的城镇人口下放到这些生产队分配了自留地后,自留地面积会超过总耕地面积的5%~7%的国家标准,耕地会越来越少。太仓县浏河公社有40个生产队,1962年夏收前一块自留地都没有划下去。但不管出现什么样的问题,相对而言,江苏省在补充社员自留地过程中的措施是得力的,效果也很好。江苏省自留地发放和分配后,养猪的社员越来越多,江苏省的生猪数量增长很快,“吴江县青云公社金光大队第六生产队,划了2亩多旱地给社员做饲料田,母猪每头2分,肉猪每头一分,社员养猪从原来的4头上升到37头”[22]。“一九六二年底全省生猪存量,比一九六一年增长了百分之十六点一。”[20]自留地的恢复促进了农村副业的发展,1962年底,据江苏省各地委农村工作部汇报,1962年的农村副业生产比1961年有所增加,“尤其是社员的家庭副业,在补足自留地和开放集市贸易以后,恢复发展得比较快”。据苏州、南通、镇江3个专区和苏州、南通、连云港3个省属市的统计,1962年江苏省“全年副业总产值预计为四亿七千一百九十五万五千元,比去年增加百分之三点四。其中社员家庭副业产值为三亿六千六百零一万一千元,比去年增长百分之二十四点六”[23]。1965年全年,江苏省“副业生产总值约八亿六千万元,比一九六四年增长了百分之十八,占农副业产值的百分之二十一”[24]。江苏省副业总产值的逐年增长,自留地的恢复功不可没。

表3 1962年8月江苏省自留地、饲料地和借田数

自留地在1950年代末取得了合法地位,经历了“大跃进”和人民公社运动的破坏,最终在国民经济调整中固定下来并延续至今。相对于集体耕地而言,农民拥有自留地完整的收益和经营自主权,更能激发社员的生产积极性和责任感,能够取得比集体耕地更高的生产效率。更为重要的是,自留地的高效经营是对僵化的人民公社体制的一种反抗,给农民提供了一条对集体经济宣泄自身不满的渠道,使令人窒息的人民公社僵化体制内的政治社会关系得到了缓和,促进了集体化时期的社会稳定。

[1] 中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编:第7册[M].北京:中央文献出版社,1993.

[2] 国家农委办公厅.农业集体化重要文件汇编:上[M].北京:中共中央党校出版社,1981.

[3] 中共江苏省委农村工作部.关于人民公社若干问题的意见:第一次修正稿(1958-10-27)[B].南京:江苏省档案馆,3062—永久—66.

[4] 国家农委办公厅.农业集体化重要文件汇编:下[M].北京:中共中央党校出版社,1981.

[5] 中共江苏省委农村工作部.关于人民公社若干问题的意见:第二次修正稿(1958-11-07)[B].南京:江苏省档案馆,3062—永久—66.

[6] 中共江苏省委农村工作部办公室.人民公社化运动情况:第17期(1958-11-28)[B].南京:江苏省档案馆,3062—短期—201.

[7] 中共江苏省委农村工作部.关于当前农村情况和巩固人民公社的几个意见[B].南京:江苏省档案馆,3062—永久—65.

[8] 邓子恢.邓子恢自述[M].北京:人民出版社,2007.

[9] 中共江苏省委农村工作部.关于恢复社员小私有制的情况和意见(1959-07-15)[B].南京:江苏省档案馆,3062—短期—238.

[10] 中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编:第13册[M].北京:中央文献出版社,1996.

[11] 中共中央文献研究室.建国以来毛泽东文稿:第9册[M].北京:人民出版社,1996.

[12] 中共江苏省委农村工作部办公室.地、市委农业书记会议几项统计资料(1961-09-25)[B].南京:江苏省档案馆,3062—永久—78.

[13] 中共江苏省委农村工作部办公室.关于自留地问题的调查情况(1962-03-24)[B].南京:江苏省档案馆,3062—长期—226.

[14] 中共江苏省委.中共江苏省委关于留足社员自留地的通知(1961-08-09)[B].南京:江苏省档案馆,3011—长期—682.

[15] 中共江苏省委.中共江苏省委关于及时收回借地的通知(1962-10-27)[B].南京:江苏省档案馆,3011—永久—272.

[16] 中共江苏省委农村工作部.关于里下河地区当前生产和今后恢复农业生产的意见[B].南京:江苏省档案馆,3062—永久—89.

[17] 中共江苏省委.关于补足社员自留地的补充通知[B].南京:江苏省档案馆,3011—永久—272.

[18] 全省自留地、饲料地和借田数(1962年8月)[B].南京:江苏省档案馆,3062—长期—209.

[19] 中共江苏省委.关于贯彻执行农村人民公社工作条例修正草案的补充规定(草案)[B].南京:江苏省档案馆,3011—永久—272.

[20] 中共江苏省委农村工作部调查组.关于自留地的情况和意见(1963-02-05)[B].南京:江苏省档案馆,3062—长期—230.

[21] 中共江苏省委农村工作部办公室.补留自留地情况(1962-06-20)[B].南京:江苏省档案馆:3062—长期—226.

[22] 中共江苏省委农村工作部.关于社员自留地和饲料田问题调查研究的意见[B].南京:江苏省档案馆,3062—长期—226.

[23] 中共江苏省委农村工作部.情况和资料:二(1962-12-09)[B].南京:江苏省档案馆,3062—短期—297.

[24] 中共江苏省委财贸部.一九六五年江苏省财贸工作的基本情况[B].南京:江苏省档案馆,3057—永久—14.