杨元昌:人物摄影的观念表现

2011-01-04张运榜

文/张运榜

杨元昌:人物摄影的观念表现

文/张运榜

上海当代观念摄影,是1980年代以来,以观念创新、题材创新、技法创新为宗旨的上海新摄影,其共同特点就是具有独立的社会价值判断能力、思考能力、与国际文化接轨的审美能力,以及洞察社会动向、人文精神、生命意识的能力。当代观念摄影以主观判断先行,力求题材、技法和观念具有超前意识和独立风格的拍摄趋向。其中,杨元昌便是一个代表人物。

出自书香门第的杨元昌,良好的家庭环境使得他自幼就热爱艺术。他从小就学习画画,并且在“文革”中到处都是领袖画像的社会实践中,锻炼了自己的动手能力和创作能力,因此,他能够在摄影创作中如此“有感觉”,得益于他的美术功底和造型能力。

整个1980年代,杨元昌在摄影创作上频出成果,曾经连续四届入选全国摄影艺术展览以及多次在国际性摄影比赛中获得大奖,在当时的摄影界可谓风头十足。杨元昌现为上海市摄影家协会常务理事,《上海摄影》副主编、艺术总监。对于什么是观念摄影,观念摄影的准确定义是什么,杨元昌认为,观念摄影是直接从观念艺术中“引渡”而来。观念艺术是当代艺术中最活跃、最前卫的艺术方式,艺术介入政治、道德、公共事务等,都成为观念艺术的领域。观念摄影,就是非具象、超现实摄影,摄影阐述一种新的生命价值观念,新的社会政治、道德、公共事务观念的一种摄影趋向。观念摄影(包括影像),更多的是通过“摆拍”来完成,摄影家不仅担任摄影,还担任导演、剧本、演员的角色。通过不同于现实生活的超现实的创造,来表达摄影家的生命观念以及道德、政治和社会观念。凡是以主观创意为主导的、非再现现实的摄影作品,都可以称为观念摄影。区别观念摄影和传统摄影最大的区别,就是传统摄影表现客观世界,观念摄影表现主观世界。

1980年代,在彩色摄影美女影像如同洪水一般泛滥时,杨元昌选择了上海文艺界男性艺术家的人物作为创作题材,而且全部是黑白作品,似乎很不时髦。不过不少读者看了这些作品,却被深深地吸引,他们惊讶地发现,原来男人也有上佳的镜头,好帅的一面。

杨元昌1980年代上海文艺界男性艺术家的人物作品,被摄对象如今是被上海文艺界公认的艺术大家,而他的观念摄影在他们身上得到了最好印证。艺术大家们的情怀,他们不知疲倦探索艺术真谛的精神,在杨元昌的镜头中流露得淋漓尽致。在他的黑白男性人像画面中,可以找到世间的一切彩色,而那深邃、深沉,凝重和纯净如诗的氛围和人物气质,在彩色照片中又是难以寻觅的。

现任上海作协副主席的赵丽宏给我们讲了一个杨元昌给他拍照的故事。他说,当年元昌在上海的一家杂志社任摄影编辑,在见到他之前,我并不熟悉他,也没注意他的作品。因为,我的一篇文章要在他所在的那家杂志发表,得配发一幅作者的照片,这样我就有了认识他的机会。他背着沉重的摄影包走老远的路到我家,见面后不说废话,立即张罗拍照。那天上午天色阴沉,室内光线较暗,杨元昌却不用闪光灯,也不打辅助灯光。拍照的时候很少出声,只是对我说:“你喜欢怎么样就怎么样。”然后举起照相机在一边默默观察,似乎想使我忘记他的存在。对拍照我有一种天生的恐惧,面对照相机镜头,脸上的肌肉就会紧张起来,假如要强颜作笑,拍下来的必定是一幅尴尬面孔。我站在钢琴前,心里想着以前几次不成功的拍照经验,觉得自己在浪费时间。但是又不能使老远跑来的摄影家扫兴,所以,只能心事重重地直立在那里。几分钟后,杨元昌就收起了他的照相机。自己在他的镜头里会是什么模样,我实在无法想象。几天后,元昌送来了他为我拍的照片,不禁令我对他刮目相看。他并没有美化我,我的沉默和忧虑,在照片中极为传神地表现出来。因为光线的缘故,画面反差甚大,然而照片上的所有形象却都有分明的轮廓,犹如曙色中的雕塑,那尊来自墨西哥的墨色太阳神石雕以深不可测的目光在背后凝视着我,使照片中弥漫着神秘的气氛。我喜欢这种气氛。

在杨元昌拍摄的这批男性人像作品中,被摄对象的性格被准确而传神地表现出来。譬如舞蹈家胡嘉禄,在作品中并没有手舞足蹈,而是静静地打坐冥思;导演张戈紧锁双眉与一尊张开大口的石狮相对无言;作曲家、钢琴家赵晓生手撑钢琴在神情凝思;抽象画家许德民的特具抽象的低调画面;雕塑家章永浩青色的褐色的记忆在他的魔掌中复活;演员牛犇似笑非笑斜睨着金鸡奖塑像……这些作品的构图在自然无饰中包含着独具匠心,人物的性格乃至向往的神情也跃然而出。以下让我们通过杨元昌镜头中的几幅作品,来探讨他的人像摄影的观念表现。

摄影家——金石声

金石声是著名摄影家,同时又是我国城市规划学的开拓者之一。杨元昌和金石声是一对忘年交。这幅作品摄于金的书房、卧室兼会客室——其实这只是一个简陋的亭子间。屋内有些凌乱,床上、桌子上到处叠放着书籍。而这种凌乱自有一种特殊的氛围,显示出这位学者和摄影家博学多才、独立不羁、坦诚自信的个性。拍摄中,金石声建议,是否为他拍一张握相机的照片,经过摆布,就有了这张作品。这幅作品的点睛之笔不能忽视背景和道具。一幅成功的人像摄影,不仅要表现出人物的神和意,而且要交代人物情绪的根由。

观这幅作品,杨元昌一反往常简洁清晰的风格,那些繁琐凌乱的背景,仿佛将主体形象淹没了。然而这正是杨元昌的用心所在。老摄影家就是在自己营造的氛围中,整日陶醉在知识和艺术的海洋中。整幅人像作品,只有半张脸,却把摄影家那种渴望、专注的神情表现得淋漓尽致。特别是那只炯炯有神的眼睛和那双有力的手,没有丝毫老之将至的疲惫。作品以低调处理,使之更为深沉。

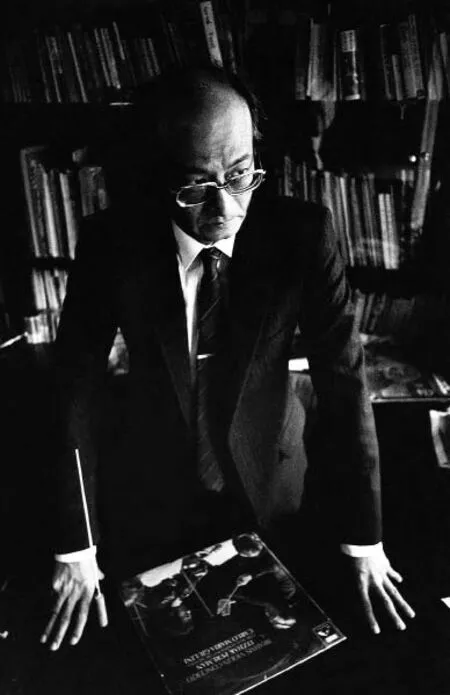

指挥家——陈燮阳

杨元昌在拍摄陈燮阳之前未曾谋面,当他欲为陈燮阳拍照的想法通过自荐信告诉对方时,陈燮阳自然不知眼前这位摄影家的水准,只是杨元昌在信中提到的那句“我能为你拍好照”的话,引起了大名鼎鼎的指挥家的兴趣。那天,杨元昌背着沉甸甸的摄影包来到陈燮阳的书房,在短短一个小时就为他拍好了这幅作品。你看这幅作品,被摄人物那种沉着、冷静的气派和风度,凛然伟岸的男性魅力,深深地打动了观者。

有专家点评这幅作品时说,杨元昌在相识陈燮阳一个小时就完成了这幅照片,但陈燮阳在杨元昌心中盘桓已久。怎样表现这位指挥家风采,杨元昌一直拿不定主意。为此,他多次前往欣赏陈燮阳指挥的音乐会,感受他那种时急时缓、时上时下潇洒的指挥姿态。这幅作品可圈可点的是采用低调的方法,恰如其分地表现了指挥家的个性和力度。杨元昌说:“我总以为站在镜头前的陈燮阳是一只苍鹰。”陈燮阳确如一只在音乐王国中翱翔的苍鹰,特别是那双手,被刻划得多么生动有力。

哲学家——赵鑫珊

在我们周围很难见到像赵鑫珊这样虔诚的哲学家了。现如今人们对哲学的冷漠,令他在各种场合大声疾呼哲学的回归,并把它提升到一个时代精神和民族灵魂升华的层面。对于表现这样的人物,重要的不在于形而在于神。在拍摄赵鑫珊时杨元昌问他:“您在思考问题时有什么习惯性的动作?”他说:“我总是这样。”赵鑫珊做了一个双手在胸前紧握的动作,犹如一个虔诚的圣教徒。此时,冬天下午的一缕阳光斜射在他的脸上。杨元昌像灵感附体着了魔似的,迅速地趴在地上对准着他一连按了十几下快门。

初看这幅照片,赵鑫珊像一个圣教徒,正在虔诚地祈祷。其实,赵鑫珊对于哲学,就如教徒对待神圣的上帝。此作品反映出赵鑫珊的内心世界,十分张扬地表现出他虔诚地陶醉在哲学世界里。此幅作品从摄影语言的表达来说,用光别具一格,黑、白、灰层次清晰而丰富,整个画面笼罩在庄严肃穆的氛围之中,那紧抿的双唇、痴迷的神情、合抱的双拳组成了一幅颇具阳刚男性的人像作品。

要创作一幅成功的人像作品,除了摄影家的艺术涵养外,即时即刻的艺术冲动也是不可缺少的,这种艺术冲动也叫灵感。杨元昌说,假如没有灵感怎么可能产生好作品呢?灵感是什么,它是茫茫黑夜中的电火花,它似乎有些玄乎,其实是各种艺术因素的综合反映。杨元昌的这幅摄影作品,显然得益于即兴式的灵感。

表演艺术家——刘子枫

上了年纪的读者会记得刘子枫,他曾因电影《黑炮事件》中的出色表演而获得金鸡奖最佳男主角称号。拍摄这张照片的时候,杨元昌和刘子枫正在上海戏剧学院选择外景,偶尔发现房门上两张计划生育的宣传画:那是一幅母亲、孩子手拉着手的画面,画面中一黑一白,极为有趣。这时杨元昌又敏锐地发现刘子枫的衣着正好也是一黑一白,而中午的顶光正好帮了他们的大忙。白衣服的自然反光,使人像摄影具有层次感,不至于漆黑一团。

这幅作品拍摄的特点是平衡的对比、黑白的对比,使照片画面既有强烈的对比,又有趣味性的装饰感。这幅照片画面中的计划生育图案和被摄者刘子枫原来风马牛不相及,但在杨元昌的大胆联想下,神奇般地组合成一个有机整体。有意思的是在整幅画面中,斑驳的大门,粗狂的男人又别有意味。右面大门的门栓又打破了画面相对的平衡,可以说这是杨元昌对整幅画面的把握和对细部的处理具有独到的一面。杨元昌常常说,在按快门的一瞬间,不可忽视细节,如周围的环境,男人的额头,女人的眉毛和眼睛,以及一双手的姿势。

油画家——俞晓夫

俞晓夫曾以油画《轻轻地敲门》而名声大作,饮誉画坛,1980年代被评为上海十大青年艺术家。那么,怎么表现职业油画家俞晓夫典型的一面,这让杨元昌伤透了脑筋。有人说伤脑筋也是一种幸福,倘若这种伤脑筋是深沉的、真挚的,那么摄影创作就是从伤脑筋中求得解脱的一种努力。为了拍好俞晓夫,杨元昌在画家的画室里观察了几天,观察俞晓夫的一举一动。这也印证了加拿大著名人像摄影艺术家尤素福·卡殊对人像摄影下过的三条禁忌:未熟悉的对象不拍;未了解的现场不拍;未掌握人物的性格不拍。这三条禁忌也许适合每一位摄影者。

油画家俞晓夫的这幅作品,利用窗外的自然光。焦点聚在人物的脸部,突出他苦思冥想、沉浸在创作中的神情。此外杨元昌还将一幅尚未完成的油画和几支油画笔作铺垫,较好地说明了俞晓夫进入创作中的那种状态,也进一步表明了画家那种超然物外的的情怀。看官在欣赏这幅作品的时候,不可忽视画家的两只手,要知道当我们一旦看到画家两只手动起来,那绚丽的色彩将会跃然画布上,那又是一个什么世界?

有人说一幅成功的作品得来全不费工夫,又有人说一幅成功的作品不知要走多少弯路。杨元昌的摄影创作特点是具有猎人眼睛那种敏捷,该出手时就出手。其次,就摄影创作的心态而言,沉着冷静——把握时机最后发力比什么都重要。

被誉为1980年代观念摄影先行者的杨元昌,2004年上海摄影家协会盛情邀请他出任《上海摄影》的副主编和艺术总监,负责具体的编辑工作。近八年的时光,他所负责编辑的四十六期《上海摄影》杂志,能够经受得住中外最苛刻的摄影人群的挑剔,而他本人也赢得了大家的尊敬。连续几年,上海的一些摄影大赛都邀请他做评委,各类摄影展览也纷纷邀请他来把关。因为他具有出色的艺术眼光和专业素质,具有国际化的当代艺术观念,这也是他1980年代以来观念摄影的一种延续。

杨元昌在编辑《上海摄影》工作中,更热衷于对自由来稿的重视,以挖掘摄影人才,发现新人、培养新人为己任。对大专院校摄影专业的学生来稿杨元昌格外关心,他与他们多次交流,帮助指导他们的拍摄主题,大篇幅地发表他们的作品。不少学生在他的关心帮助下脱颖而出,有的学生一毕业就被新闻媒体、国外跨国公司、专业广告公司录用。杨元昌对此深有感触地说,我也是从年轻时“发烧”走过来的,当时多么渴望有老师的提携。

如今摄影艺术无论观念还是形式,都发生了很大的变化,如何适应这些变化并且让自己的艺术眼光紧跟时代,是杨元昌经常思考的问题。他除了阅览各类国际摄影展、美术类杂志外,还特别关注网络上的摄影信息和世界动态,关注最新的观念摄影趋势。他对首次来稿的作者尤其关注。像在《上海摄影》有系统、有系列刊登十几个页面作品的摄影新人叶明文、瞿凯伦、周祖尧、邵毓挺、陈刚毅、邹群和作家陈村等,他们都表示在杨元昌的关心和影响下摄影观念不断更新了,对自己更有了信心,摄影创作之路也越走越宽。特别是一个名叫严怿波的在读大学生屡次投稿,杨元昌在他的稿子里精心挑选了一组发表,获得社会高度评介。后来,他按照杨元昌给他的选择思路,将摄影作品投到了日本参加国际性摄影比赛,由日本著名的森山大道摄影家领衔的评委团给了他一个特别大奖,是参加比赛的华人中唯一获奖的。

八年来,在执行主编陈海汶的统领和把关下,在编辑们的共同耕耘下,《上海摄影》成了一本独具艺术个性的刊物,已在中国同类专业杂志中占居举足轻重的地位,杨元昌从内心深感欣慰,他说他会继续努力的。