福建省县域物质积累水平差异研究

2010-11-27汤小华

○汤小华 张 利 罗 坤 郭 思 沈 鸿

(福建师范大学 地理科学学院,福建 福州 350007)

一 研究背景

“十一五”是党中央提出全面建设小康社会、树立科学发展观和构建社会主义和谐社会后的第一中长期规划,也是福建省提出建设海峡西岸经济区战略构思后的第一个中长期规划[1]1-9。这一时期,福建工业化将继续处于加速发展的中期阶段,城市化进程加快。与此同时,城乡、地区之间的发展水平的差距也在扩大,在海峡西岸经济区建设过程中,地区发展不平衡已成为福建省各级政府所面临的重要挑战之一。其具体表现在,地处沿海地区的福州、厦门和泉州发展速度较快、发展水平高,而地处内陆的南平、三明、龙岩以及宁德,经济基础较差,基础设施建设滞后,工业化水平低。与此同时,内地县市由于市场参与的机会较少和对市场把握能力较差,居民收入同沿海县市区差距拉大,社会稳定压力增加,这在一定程度上制约着福建省的社会与经济的可持续发展,阻碍了福建省“十一五”规划的实施。

杨景等在福建省县际经济差异及其发展对策研究一文中认为沿海与内陆之间、沿海地区南北之间、内陆地区内部之间经济发展水平存在极大差异,并且从自然地理环境和人文因素等方面探讨了形成这种差异的原因[2]23-36。李显惠等在福建省山海经济差异及其协调发展对策探讨中从沿海地区与内陆地区之间的经济差异的角度出发,指出沿海地区同内陆地区之间的经济差异呈扩大趋势[3]32-35。黄启才等在福建县域尺度经济差异成因考探中,利用空间计量模型定量分析了造成福建省县域经济聚集和差异的主要影响因子,认为交通基础设施、投资和产业结构水平的不同决定了福建省经济的聚集和差异[4]56-59。此外,还有众多学者分别从不同角度,运用不同的方法证实了福建地区发展的显著差异,并提出相关协调区域发展的对策[5]11-14,[6]16-17,[7]96-100,[8]87-91,[9]28-33。本研究的物质积累指的是一个区域在一定时期内创造出来的社会财富的实物表现形式,因此,更侧重于对区域经济发展的物质条件即“硬环境”差异的研究。从基础设施水平、交通通达水平以及经济发展水平三个方面构建指标体系,运用因子分析法定量分析福建省物质积累水平的区域差异,并且从自然地理环境、区域经济基础、政府政策和文化观念等方面探讨了造成这种差异的原因。

二 研究方法

(一)指标体系的构建

本文参考生态屏障、功能区划与人口发展课题组[10]1-14的指标方案,并遵循代表性、系统性、独立性、可比性、可获得性等原则,构建了由基础设施水平、交通通达水平和经济发展水平构成的评价福建省物质积累水平空间差异的指标体系,见表1。

表1 福建省县域物质积累水平指标体系

(二)数据来源及处理

本研究采用2006年县域统计数据为基础[注]研究所指的县域为县、县级市及市辖区,总共有67个评价单元,不包含金门。,其中,用地面积数据来自福建省国土厅,床位、人口和GDP数据来自《2007年福建省统计年鉴》,铁路密度、离国道距离、离铁路距离、离机场距离、离港口距离、离省会距离均由福建省测绘局提供的1∶5万福建省县域行政底图和省交通厅提供的1∶25万福建省交通现状图经ArcGIS软件计算得出。

由于原始数据间存在着不同量纲且指标间数量存在明显的差异,需要进行标准化。在此采用由模糊隶属度变化而来的[0,1]法进行量化,公式为:

其中Xij为标准值,xij为第i个样本j指标的具体属性值,max{xij}和min{xij}分别为所有样本中第j个指标的最大值和最小值。

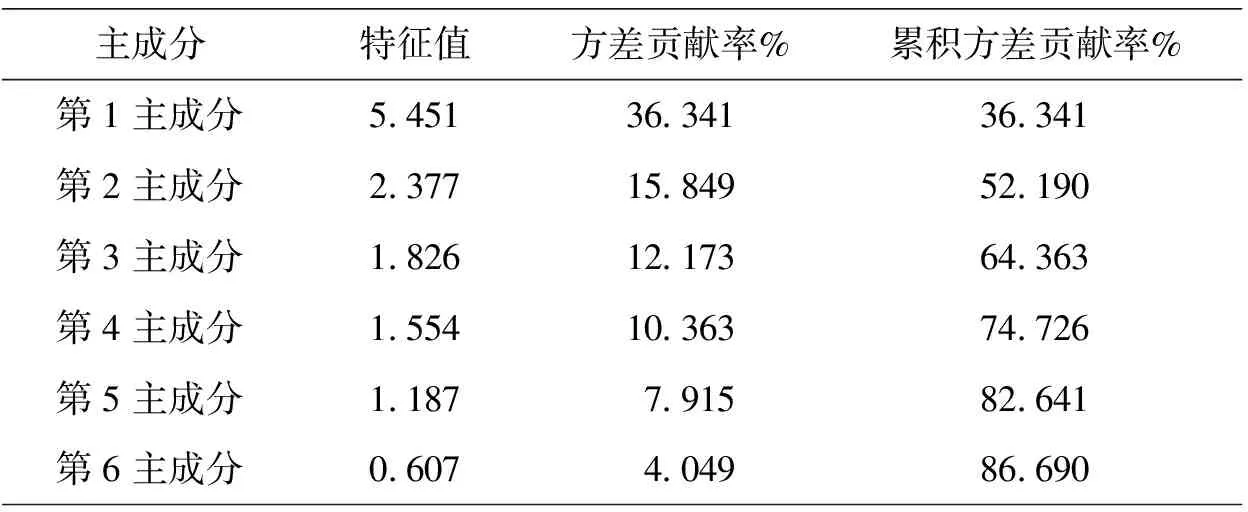

利用软件SPSS 11.5 对标准化的数据进行因子分析,提取累计方差贡献率大于85%的前6个主成份,见表2。

表2 提取的6个主成分情况

然后采用方差最大旋转(Varimax)的方法对主成分载荷矩阵进行旋转,计算出各评价单元的综合得分:

式中P为所研究县域物质积累指数,Wi为第i个主成分的权重,Fi为所研究县域第i主成份得分值,λi为第i个主成分的特征值。

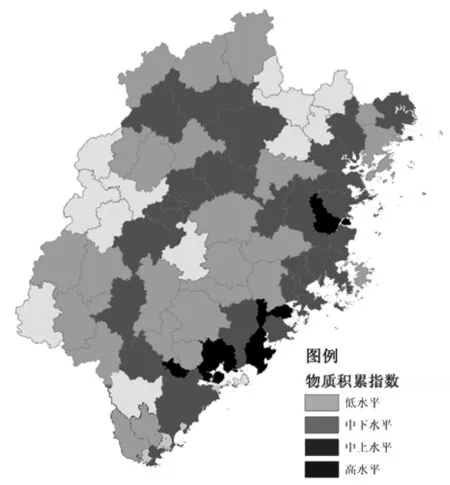

由以上公式计算得到的结果,利用ArcGIS软件的地图可视化功能,根据物质积累指数高低将福建省67个评价单元的物质积累水平综合得分按照频数自然断裂法(Natural Breaks)分为高水平、中上水平、中下水平、低水平四级,见图1。

图1 福建省县域物质积累水平空间分布图

三 福建省县域物质积累水平差异分析

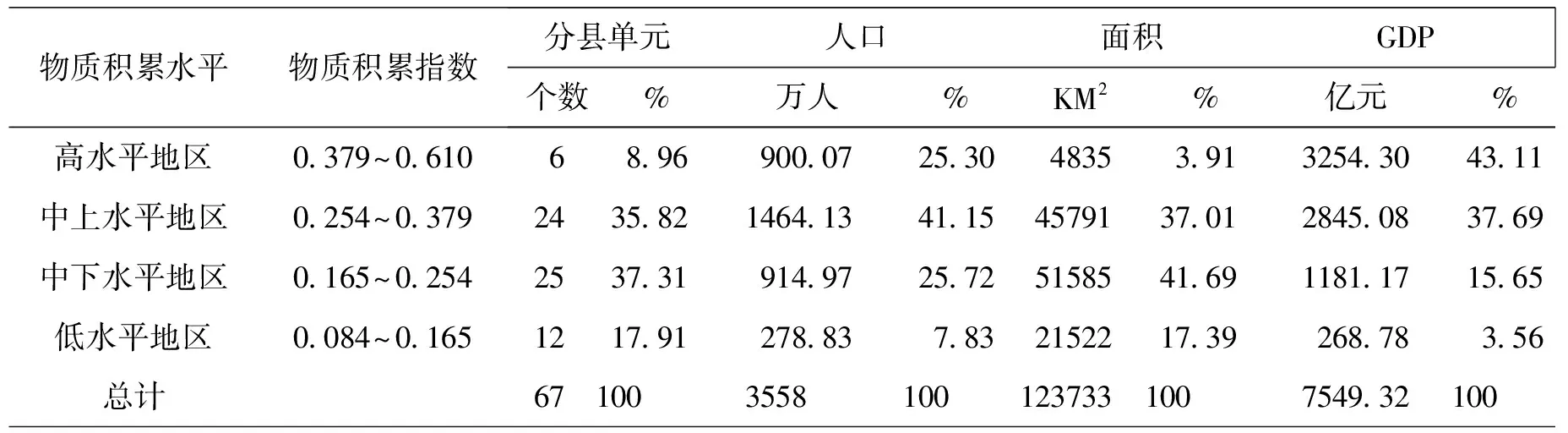

福建省物质积累水平处于高水平的有6个县市(区),处于中上水平的有24个,处于中下水平的有25个,处于低水平的有12个。

(一)福建省物质积累水平分布特点

1.物质积累整体水平较低,不同水平的县域之间差异显著

福建省67个县市(区)中处于高水平的只有6个,有37个处于中下水平及低水平,占所有县域总数的55%,国土面积占福建省国土面积约60%,物质积累整体水平不高。福建全省物质积累指数最高的石狮市为0.610,最低的建宁县仅为0.084,相差悬殊。同时,处于高水平的6个单元国土面积为全省的3.91%,人口数量占福建省总人口的25%,GDP总值却占福建省总产值的43.11%,是福建省人口和经济最密集的的地区。而处于中下水平和低水平的37个县域人口占全省人口的33.55%,GDP只占全省总产值的19.21%,可见不同物质积累水平的县域之间人口密度和经济密度差异显著,见表3。

表3 福建省物质积累水平评价表

2.高水平和中上水平的县域沿海、沿路呈轴向分布

处于高水平和中上水平的县域沿海、沿路(铁路、国道、高速)呈轴向分布。具体来说就是分布于福州—莆田—泉州—厦门—漳州这一沿海黄金地带(福昆线和同三线沿线),以及山深线、京福线、福兰线、厦成线沿线。与福建省交通主干道倒“开”字型分布格局基本吻合。处于中下水平和低水平的县域主要为内陆交通干道未经过的交通“死角”地区以及经济发展落后的地区。

3.地区之间和地区内部差异明显

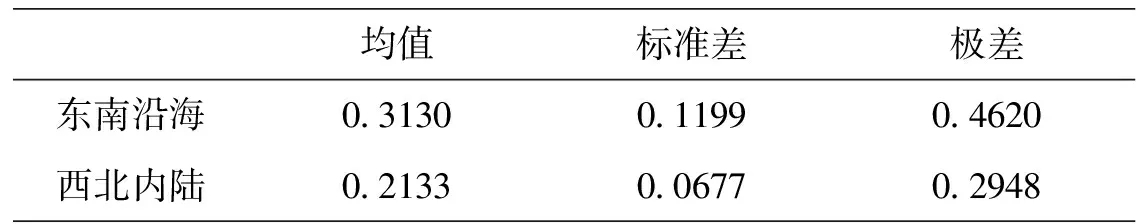

为便于说明地区之间及地区内部的物质积累水平差异,本研究计算了福建东南沿海地区和福建西北内陆地区的物质积累指数的均值、标准差和极差,见表4。可以看出福建东南地区物质积累基础整体水平要高于闽西北地区,但县域之间的物质积累水平差异大,两极分化明显。而福建西北内陆区经济发展水平差异较小,但总体处于物质积累较低水平。

表4 福建省县域物质积累水平区域差异比较

(二)福建省物质积累水平分布成因分析

区域经济的发展是建立在当地自然、人文环境基础之上的。本文主要从自然地理环境、经济基础、政府政策以及文化观念等几个方面探讨福建省物质积累水平空间差异的原因,以期为制定区域协调发展的对策提供科学依据。

1.自然地理环境的差异

自然环境是人类生存与发展的基础,是人类进行经济建设的先天条件。闽东南地区地势较低,地形起伏度小,更有利于交通等各项基础设施的建设,人口和城镇集中分布,集聚效应容易形成。同时闽东南沿海地区依山傍海,面对台湾地区、邻近港澳地区,处于亚太经济繁荣圈的中心地带,具有明显的区位优势,对外交往便利,又有福州、厦门、泉州等大中城市作为依托,具备了经济发展的优越条件[11]50-54。而闽西北地区由于玳瑁山、戴云山、鹫峰山等高大山脉的阻隔,地形以中山、低山和丘陵为主,海拔高,地形起伏度大,平地面积小,不利于人口和经济的聚集,也不利于交通等基础设施的建设,与外界交流不便,很难获得外部资金的大量投入。

2.经济基础的差异

区域的经济基础是影响区域经济差异变化的基本因素之一。沿海与内陆的经济发展速度、总量规模都受制于原有的经济基础, 闽东南一直是全省经济发展水平最好的地区,历史上充分利用临海的优越条件,发展以海运为中心的外向型经济。海上贸易活动促进了当地手工业、港口和造船业的发展,商品经济萌芽较早[12]37-40。同时,闽东南地区是福建海外侨胞的主要祖籍地,改革开放以来海外华人华侨纷纷回乡投资,为闽东南地区的发展提供了丰富的资金和先进的科学技术,成为闽东南地区经济快速发展的主要因素之一。同时,各级政府也投入大量的人力、物力用于改善基础设施,使闽东南区内联系更加密切,对外开放程度大大提高。闽西北地区虽然在“小三线’建设时期凭借其资源优势发展了一批资源型工矿企业,但由于在特殊时期布局上更多的是考虑安全因素而不是经济效益,经济体制改革后,这些企业生产成本高、经济效益低下的弊病就暴露出来,严重制约了地方经济的发展。此外,由于自然条件的限制,闽西北地区对外交通不发达,在引进外资上存在诸多困难,制约了该区对外开放的程度及外向型经济的发展。

3. 政府政策和文化观念的差异

在政府政策上,由于沿海地区对外开放早、地域广、程度深,经济基础条件好,且区位优势明显,1979年中央批准福建省实行“特殊政策、灵活措施”,闽东南地区成为我国五个主要开放地区之一[13]22-28,1980年设立厦门经济特区,1984年福州市被列为沿海开放城市,此后在福州、厦门、泉州相继设立了一批台商投资区、保税区以及国家经济技术开发区,对引进外来资金、先进科学技术和生产管理经验起了积极的作用,大大促进闽东南地区的发展。相比之下,内陆地区国家级开放开发区却很少。此外,福建省的山海文化也造就了福建的山海经济差异。闽南传统的拼搏精神和竞争观念,更能适应经济全球化背景下市场经济的运作模式,而闽西北传统的重农抑商、耕读为主的传统文化也一定程度上阻碍了闽西北地区的商品经济的发展。

四 协调区域发展的建议

改革开放以来,特别是近几年以来,福建省在促进社会和谐、协调区域发展方面做了大量的工作,取得明显的成效,但随着经济快速发展带来的整个社会的深刻变化,区域之间的发展不平衡现象仍然很突出。因此,为提高福建省物质积累整体水平,缩小区域差异,实现区域协调发展,提出以下建议:

1.坚持科学发展,构建协调发展、全面繁荣的海峡西岸经济区

沿海地区应充分发挥区位、经济基础以及政府政策等方面的优势,发展外向型经济,继续对外开放,提高开放水平,调整优化产业结构,提升产业竞争力,做大做强电子信息、机械装备、石油化工的重点产业,同时进一步培育软件、光电、生物制药、海洋经济及环保产业等技术产业。加快构建闽东南城市群,以福州、厦门、泉州三大区域性中心城市为重点,做大城市经济总量、提升产业竞争力,增强中心城市对全省的经济辐射能力和带动能力。内陆地区应主动接受沿海经济的辐射转移,积极引进高新技术改造传统产业,进行产品的升级换代,加快产业信息化进程,充分利用沿海先行发展起来拥有的各种优势,提升开放水平,拓展发展空间,主动融入海峡西岸经济区的建设中来。

2.加强基础设施建设,根据不同地区的需要,确定重点建设对象

沿海地区基础设施比较完善,但经济和人口密度大,经济发展快,现有基础设施仍然无法满足经济发展的需要,因此在巩固和更新原有基础设施的同时,继续加大对新项目的投入。海峡西岸经济区要在经济全球化中成为重要的制造业基地,建设深水大港势在必行,集中力量加快厦门、福州、泉州三大港口群建设,同时完善港口腹地交通设施建设,为成为赣、湘、鄂等中西部地区进出口商品的重要门户奠定基础。内陆地区虽然经过几十年特别是近几年的发展,大部分地区基础设施得到很大的改善,但仍然有相当一部分地区特别是物质积累处于中下水平和低水平的县域,没有铁路或高速公路,成为地区经济发展的瓶颈。因此应该加大对高速公路和铁路等交通设施建设的投入,缩小与沿海地区的时间距离。

3.完善政策体系,统筹区域协调发展

鉴于闽东南地区和闽西北地区之间、闽东南地区内部县域之间物质积累水平均存在明显差异,政府应根据不同地区具体情况制定合理的政策。物质积累处于低水平的地区在基础设施建设方面需要投入大量的资金,但这类地区经济基础薄弱,自我积累能力差,这就要求政府在基建资金分配过程中应适度的偏向低水平地区,并且保证资金用于基础设施的建设上面,还可以通过低息贷款等有偿的形式对资金缺乏的地区进行援助,同时还应该在土地审批、税收、信贷及投资政策上给予优惠,以促进这些地区经济的发展。

五 结 语

物质积累是一个区域在一定时期内创造出来的社会财富的实物表现形式,本文从基础设施水平、交通通达水平和经济发展水平三个方面构建福建省县域物质积累水平评价指标体系,运用因子分析法得到福建省各县市(区)物质积累水平综合得分,并根据综合得分将不同县域分为四个层次。高水平和中上水平县域主要分布于沿海和沿路地区,中下水平和低水平地区主要为交通条件欠佳,经济落后地区。最终结论为,福建省物质积累整体水平较低且区域差异显著,需要引起各级政府的重视。本研究在下面几个方面还有许多不足之处需要加以完善,(1)在构建指标体系时,邮电通讯设施作为基础设施的重要组成部分,鉴于数据获取难度大,未能作为评价指标,从而一定程度上影响了评价的全面性。(2)数据采集方面,本文只选取2006年的数据来评价福建省物质积累水平的综合得分,难免存在偶然性和不全面性,可以从不同年份来测算县域物质积累水平,以便形成动态比较。(3)本文用的是客观赋权法(因子分析法),测算结果难免与客观现实存在差异,可以尝试与AHP(层次分析法)等主观赋权法相结合,通过专家打分的办法,得到更为客观、合理,更符合客观现实的评价结果。

参考文献:

[1] 福建省社会科学院.2005-2006年福建经济社会发展与预测蓝皮书[M].福州:福建人民出版社,2006.

[2] 杨 景,林 忠,张 磊.福建省县际经济差异及其发展对策研究[J].福建地理,2004,19(4).

[3] 李显惠,李永实,伍世代.福建省山海经济差异及其协调发展对策探讨[J].福建地理,2006,21(2).

[4] 黄启才,刘义圣.福建县域尺度经济差异成因考探:一个空间计量分析视角[J].中共福建省委党校学报,2008,(1).

[5] 原华君,王晓文.福建省区域经济差异分析与区域协调[J].福建地理,2004,19(4).

[6] 蓝丁丁,韦素琼. 福建省城镇化发展的区域差异及其决定因素分析[J].国土与自然资源研究,2007,16(2).

[7] 李航飞,汤小华.福建省产业结构地区差异聚类分析[J].云南地理环境研究,2007,19(1).

[8] 李航飞,汤小华. 福建省县域城镇化综合发展水平研究[J].福建师范大学学报:自然科学版,2007,23(3).

[9] 黄茂兴,黄晓芬. 区域经济增长差异的实证研究与R/S分析——以福建省为例[J].福建师范大学学报:哲学社会科学版,2005,(5).

[10] 生态屏障、功能区划与人口发展课题组.科学界定人口发展功能区促进区域人口与资源环境协调发展——生态屏障、功能区划与人口发展研究报告[J].人口研究,2008,32(3).

[11] 唐礼智.福建省区域经济差异原因探析[J].泉州师范学院学报:自然科学版,2001,19(6).

[12] 蓝丁丁,韦素琼,熊小刚.基于泰尔指数的福建省区域经济差异及其成因分析[J].吉林师范大学学报:自然科学版,2007,(2).

[13] 何承耕.闽东南经济、人口空间和扩散的动力因素分析[J].福建地理,1996,(2).