体育运动领域习得无助的研究进展

2010-10-24周晖

周 晖

(浙江树人大学公体部,浙江杭州310015)

0 前 言

习得无助(Learned helplessness)在体育运动过程中经常遇到的一类心理现象,它是个体在体育运动过程中表现出的一种消极被动的心理反应。具体表现为在体育运动过程中,个体遭受接连不断的失败和挫折,并被不当归因所左右时,便会感到自己对一切都失去控制和无能为力,从而产生对自己丧失信心的心理状态与行为[1]。美国心理学家Seligman(1967)提出了习得无助概念以来,习得无助引起了心理学界广泛持久的关注、在多个领域得到了研究,研究的焦点主要是习得无助的产生机制。

本文主要采用文献分析的方法,通过期刊文献数据库对1975-2009年的有关研究进行关键词检索,借助共获得65篇文章,通过阅读文献资料发现,具有分析价值的文献主要来自国外的研究,而国内相关领域的研究相对较少,针对“体育运动中的习得无助现象”的心理学研究仍处于起步阶段。目前多数的研究讨论主要涉及、借鉴到的都是国外运动心理学在有关领域的研究,而对于国内的研究者来说,这些研究及理论在国内本土化的可能性仍然是探索的研究方向。

1 习得无助的概念

“习得无助”是美国心理学家塞利格曼1967年在研究动物时提出的[1],他用狗作了一项经典实验,起初把狗关在笼子里,只要蜂音器一响,就给以难受的电击,狗关在笼子里逃避不了,只能倒地呻吟。多次实验后,蜂音器一响,在给电击前,先把笼门打开,此时狗不但不逃而是不等电击出现就先倒在地开始呻吟和颤抖,本来可以主动地逃避却绝望地等待痛苦的来临,这就是“习得无助”。习得无助指有机体经历了某种学习后,在情感、认知和行为上表现出消极的特殊的心理状态。随后的很多实验也证明了这种“习得无助”在人身上也会发生[2]。即当一个人发现无论如何努力,无论干什么,自己的行为不可能达到特定的目的或没有成功的可能性时,会觉得控制不了整个局面,会产生一种无能为力或自暴自弃的心理状态,精神支柱就会瓦解,斗志也丧失了,最终放弃一切努力。

2 习得无助现象的解释模式

2.1 动机缺乏解释模式

Abramson、Seligman和 Teasdale等的习得无助理论认为,个体在经历了非控制的失败后会产生对未来努力的无助感。在一定情况下,这种情感会产生一个“非控制期望”(Expectation of Uncontrollability),并延伸到下一任务的执行,引起减少解决问题的努力,其结果是对下一行为的放弃。Seligman等把这种由于非控制失误引起的成绩下降解释为“动机缺乏”的中介作用[2]。

根据“动机缺乏解释模式”的描述,失败后的归因决定“非控制期望”根据“动机缺乏解释模式”是否是对同类任务而言。同时,这种归因还决定“非控制期望”是否是当前的。Abramson等提出,如果非控制的失败被归结为普遍和稳定存在的因素,“非控制期望”就可能会泛化到不同的任务中,并且反复延续一定的时间。相反,如果失败被归结到具体的、不稳定的因素,这种“非控制期望”就会被限制在一定的任务和时间内[3]。对于失败归因的内外控制点而言,通常对期望的泛化影响不大,但会影响自尊。

2.2 功能缺乏解释模型

在“习得无助”的研究中,许多研究人员也对“动机缺乏解释模式”提出了不同看法。其主要原因有二:①有关的研究显示,似乎对非控制失败引起的后续“非控制期望”任务表现不佳的影响不大[3];②根据成就动机理论,在一定情况下的失败也会导致增加动机。例如,Follette和Jacobson的研究数据表明,考试失利的学生会增加努力(如通过延长学习的时间)来准备后续的考试[5]。

由于动机缺乏还不足以解释失败后的表现不佳,许多研究人员建议把任务无关(Task-irrelevant)和认知活动(Cognitive Activities)作为中介来考虑,强调前任务失败与后续任务执行之间认知干扰的中介作用。从概念上讲,这些中介的认知干扰包括自我偏见(Self-preoccupation)、担心(Worry)、认知收回(Cognitive Withdrawal)和朝向的状态(State Orientation)。我们认为“朝向状态”的概念能较好地解释体育竞赛运动中的归因方式决定“非控制期望”、动机和后续任务的表现。所谓“朝向状态”指对失败、起因、后果及其失败引起的情绪认知活动[3]。这种认知活动会干扰朝向任务的注意和信息过程的努力,因为,它与解决方法和任务本身无关,所以会降低解决问题的效应(也称为“功能无助”(Functional Helplessness)。

Stiensmeier-Pelster等在习得无助研究中曾发现,失败引起的朝向状态与非控制性认知有关。他们认为,失败后的朝向状态强度主要受两个因素的影响:①非控制性的认知强度,②失败重要性的认知强度。具体地讲,个体越认知失误是非控制的(或不可避免的),并且越认知失误的重要,失误引起的朝向状态的强度就越强。

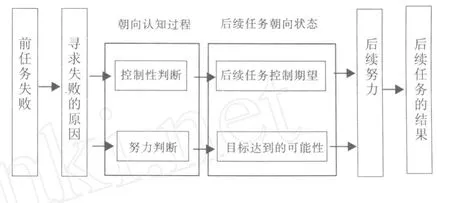

2.3 认知解释模式理论

习得无助现象的认知解释模式[3]是王进(2007年)基于“习得无助”理论的“动机缺乏模式”和“功能缺乏模式”发展的一个体育竞赛的努力缺乏综合模式;以心理过程的调节机制(即包含认知又有努力)来解释失败后引起的“习得无助”现象。这个解释融进以上两个模式的关键部分(如图1所示),基本观点是:①失败引起归因产生朝向认知过程;②朝向认知过程不仅对控制性进行判断,还与努力付出有关;③非控制判断的归因认知过程确定后续任务非控制期望;④努力判断的归因认知过程引起对目标达到可能性的认知;⑤后续任务的朝向状态决定后续任务努力的付出;⑥努力缺乏引起后续任务的表现不佳。

综合解释模式与“动机缺乏模式”和“功能缺乏模式”模式的不同之处在于对失败引起朝向认知活动状态的解释。即对失败结果引起原因的认知,不仅会导致个体对失败的控制性进行判断,而且会导致对努力付出的判断。当个体越倾向于认知失败是非控制的(或不可避免的,如能力不足、任务太难、运气不好等),并越归因到个人已经尽力了,归因朝向认知过程的强度越强。但是,后续朝向认知活动状态的强度增加要取决于归因的方式,也就是当归因方式是稳定和普遍的因素,个体对后续任务的控制期望越小,对达到目标的可能认知也小。同时,努力增加的可能性就越小。当归因朝向内部控制点时,判断努力付出不够,后续任务朝向状态的强度就会增加,表现为达到目的的可能性认知和后续控制感期望增加,导致个体增加努力。

图1 习得无助认知解释模式图(王进2007年)

王进(2007年)[3]认为失败引起的归因判断主要反映在朝向认知活动上,而朝向认知活动通常会决定后续朝向状态,这一过程决定个体对达到目的可能性的认知和后续控制感(或可避免感)的期望。后续朝向状态又会影响到努力的再付出,最后反映在运动表现上。其中,归因方式是一个重要的中介变量。因为个体出现失败后的第一步是“对起因的思考”,也就是寻找失误的原因。关于失败的动机推论,运用Kuhl的观点,失败后通常会增加努力来解决后续问题,但基于Abramson等和Weiner等的观点[4,5],是否增加努力要取决于对失败的归因。当失败引起因素被归结为与后续任务无关时(非稳定或具体因素),动机才可能增加。在许多情况下,动机有关的努力是通过增加后续朝向状态来实现的。这样,失败是否会引起习得无助主要取决于后续朝向状态的程度和努力的付出。

3 研究成果

与学业中的学生习得无助研究相比,对体育运动中习得无助的研究相对较少。陈辉强[6](2005年)发表了《刍议体育教学中的习得无助》对体育教学中的习得无助现象进行个案研究。陈辉强[6]研究发现,出现自我怀疑、自我否定和自我设限等,表现出颓废、沮丧、胆怯、懦弱、甚至绝望是“习得无助”者的共同特征。在学习过程中学生的心理历程的渐变与恶性 循 环:困 学 ——难 学 —— 畏 学 ——厌 学 ——更 难学——弃学。在这一渐变历程中学生形成了自我无能的习性,最终导致他们放弃努力,出现失败。涂运玉、刘芬梅(2007年)[7]发表了《体操教学中习得无助的归因训练》该文分析了体操教学中学生习得无助感的表现、成因及其与归因间的关系,并结合归因训练的通用模式,提出了适用于体操教学中习得无助感学生的归因训练对策。尹晓燕、匡晋梅(2007年)[8]发表了《对运动技术学习中习得无助现象的研究及对策》。提出了在运动技能学习中习得无助现象的普遍存在,并提出了一些相应的对策。胡红[9](1993年)的归因调查发现,大学生将体育学习的成功显著地归因于兴趣(长期地)这一稳定的和可控的因素。傅银鹰[10]等人的研究表明,在体育课中,学生如果把学习的成功或失败归因于稳定因素能力学习任务难度,则会对未来的学习结果抱有成功或失败的预期,并会增加自豪感,自信心或产生羞耻感,相反,如果学生把学习的成功或失败归因于不稳定因素身心状态、运气、环境,则不会影响他们对未来成功或失败的期望。在对学生的归因指导方面,目前的研究主要是将成功归因于能力和努力等内部可控性因素,而将失败归因于缺乏努力。瑞斯等提出,强调缺乏努力的归因,在解释增加努力而进一步失败的结果时会导致被试认为额外的努力是对无能的补偿,从而怀疑到自己的学习和运动能力。如果在进一步增加努力的情况下,失败继续发生则会导致直接归因于能力低下。可见,一味地将失败的结果归因为缺乏努力也并不一定产生积极的效果。而目前国内似乎忽略了这个问题的研究。

王进[3](2007年)通过实验设计验证6个有关认知过程理论的假设。由80名体育专业学生参加投篮对抗比赛来决定胜负,然后,再参加投掷飞镖比赛的任务。对被试的朝向认知活动、后续朝向状态、后续努力与第二任务成绩的关系进行分析。结果发现,失败的被试比成功被试更关注结果引起的原因。同时,对后续控制感更低。当归因倾向非控制因素时,后续努力变得下降。另外,归因的方式对后续努力和投标成绩都有影响,从而发展一个体育竞赛中的努力缺乏综合模式。

徐亚康[11]2003年 、刘永芳[12]1998年研究发现,在各种因素中,能力和努力是两个最为主要的因素。如果学生将失败归因于能力 ,就容易放弃努力,久而久之,就会产生习得性无助感,变得无助、冷漠、听之任之。同时,习得性无助还会引起认知、情感和行为的障碍,如在认知上自我怀疑、自我否定和自我设限,形成外部事件无法控制的心理定势。在情感上表现为低自尊和抑郁,在行为上退缩放弃,本应学会的技能也难以学会,对体育课丧失兴趣,严重的则会退出体育学习。章济时[13]通过对宁波1 006名儿童、少年调查发现,大部分运动技能低下的学生都厌恶体育运动。研究还证实了运动技能低下与体育好恶呈高度相关性。在体育教学中,这种技能“低下”与“厌恶”形成了一个恶性循环,最终导致了体育习得性无助感的产生。这类学生常以各种理由请假、见习,想方设法逃避体育课。吕慧青[14](2009年)对普通高校健美操选项课的女大学生134名组成研究,结果发现,在健美操学习过程中,“习得无助”的被试倾向把失败归结于内部的因素,后续任务的朝向减少,并放弃努力;无“习得无助”的被试把失败归因于外部原因时,也会减少对后续任务的朝向和后续的努力;另外,后续任务的朝向决定后续任务的努力。

4 现有研究的局限性及展望

在运动心理学中,有关习得无助的研究是一个实用性的课题。由以上对习得无助研究的综述可以看出,该领域的研究已经形成了比较完整的理论体系;虽然现有的国内、外相关研究已经取得了一定的成果,但仍然存在着一定的局限性。

首先,从内容而言,目前国外对习得无助的研究很多,主要涉及产生机制、治疗和预防,主要应用在心理治疗和教育领域,国内的研究相对较少。从研究成果的内容看,主要集中在文化课的学习领域,而且研究思路多以经验的理性分析为主;内容也大多是理论的讨论,实证研究较少,但是对习得性无助感的研究也越来越受到大家的重视。我们认为应在中国的文化背景下进行实验研究,这将是未来的研究趋势。

其次,从已有的实证研究而言,采用了纵向观察,这样,不排除被试特征负影响产生的可能性;并且研究样本来看相对较少,对研究结果会产生一定的影响。在未来的研究中,可以进一步扩大样本量,以获取更多的有效信息,也使结论更有说服力。从测量工具来看,由于采用的是自编量表,量表的有效性和准确性成为数据是否准确的一个重要影响因素,并不能说自编量表就是测量所涉及相关问题的最好工具。因此,在今后的研究中,还需要进行不断的修订,以期提高问卷的准确性和有效性,更为准确地反映习得无助的实际情况。未来的研究还需要在大量访谈的基础上,考察问卷在国内不同地区、不同等级、不同项目中的通用性,以期形成具有普遍适用性的专有的测量工具。

最后,就解释模型而言,归因的方式是一个重要的中介变量。当个体将失败归因于内部稳定的因素(如协调性不好、没有天赋等),认为结果的不可控制,后续朝向状态就会减少,使个体放弃努力而导致习得无助的产生。当个体将失败归因于外部稳定的因素(如认为是学习的场地条件、运气不好等),个体判断认为失败是非控制的,就会降低对后续朝向的状态,导致放弃努力。当个体将失败归因于内部非稳定的因素(如对动作的理解还不够、没有集中注意力等),个体认为结果是可以控制的,就会增强后续朝向状态,导致努力的增加。通常情况下,努力是通过后续朝向状态来实现的,所以失败是否会引起习得无助主要取决于后续朝向状态及努力的程度。然而,归因的方式也可能受到其他朝向活动的影响。但是,如果增加的朝向认知活动引起内部——稳定——普遍的归因,失败应该比成功更倾向这种归因。所以,进一步的实验研究还需要发展对一些因素进行控制性操作,以准确观察心理过程机制对努力减少引起运动失败现象。

总之,在未来的研究中我们可以通过不同的研究视角和多样化的研究方法,不断深入对习得无助的研究,从而使得相关的研究成果得以进一步完善。

[1] Overmier J B,Seligmam M E P.Effect s of Inescapable Shock Upon Subsequent Escape and Avoidance Responding[J].J Comparative Physiol Psych,1967,36:28-33.

[2] Diener,C.I.,&Dweek,C.S.(1978).An Analysis of Learned Helplessness:Continuous Performance,Stratrgy,and Achievement Cognitions Following Failure.Journal Ofand Social Psychology,36:451-462.

[3] 王进.解读竞争中努力缺乏的失败:体育竞赛中的“习得无助”现象[J].体育科学,2007,27(3):43-48.

[4] Weiner B.An Att ributional Theory of Motivation and Emotion[M].New York:Spriger,1986.

[5] Abramson L Y,Seligman M E P,Teasdal EJ D.Learned Helplessness in humans:Critique and Reformulation[J].J Abnorma Psych,1978,87:49-74.

[6] 陈辉强.刍议体育教学中的“习得无助”[J].体育教学,2005(6).

[7] 涂运玉,刘芬梅.体操教学中习得无助的归因训练[J].中国林业教育,2007(2).

[8] 尹晓燕,匡晋梅.对运动技术学习中习得性无助现象的研究及对策[J].体育科技文献通报,2007,15(3).

[9] 胡红.大学生体育学习成功自我归因特点的研究[J].湖北体育科技,1993(3):36-42.

[10] 傅银鹰,周策.归因理论对体育教学的指导意义[J].解放军体育学院学报,2002(3):98-100.

[11] 徐亚康.高中生的习得性无助及归因训练[J].心理健康教育,2003(6):10.

[12] 刘永芳.归因理论及其应用[M].济南:山东人民出版社,1998.

[13] 章济时.体育习得性无助感产生与预防[J].哈尔滨体育学院学报,2005(1):10~11.

[14] 吕慧青,王进.基于认知解释模式对技能学习的“习得无助”现象探索[J].体育科学,2009,29(2):15-24.