高校思想政治理论课程教学效果优化机制研究

2010-10-17王中华郑腾飞

王中华,郑腾飞

(安徽大学政治学系,合肥 230039)

高校思想政治理论课程教学效果优化机制研究

王中华,郑腾飞

(安徽大学政治学系,合肥 230039)

目前高校思想政治理论课的教学工作已经取得一定的教学效果,但是总体形势不容乐观。影响高校思想政治理论课程教学效果的因素很多,不能仅仅局限于从师生内部两个方面寻找原因,还有社会、政府、高校等其他影响因素。只有国家、社会、高校、教师、学生等各方力量共同参与,建立多渠道、交互型、实践型高校思想政治理论课程教学效果优化机制,才能不断提高高校思想政治理论课的教学满意度。

思想政治理论课;教学效果;教学满意度;优化机制

高校思想政治理论课是对大学生进行思想政治教育的主阵地、主课堂、主渠道,是每个大学生的公共必修课程。党和国家对高校思想政治理论课的教育功能和政治功能寄予厚望,而其功能的发挥又依赖于实际的教学效果。现阶段高校思想政治理论课的教学工作虽然已经取得一定的成就,但是总体形势不容乐观,教学效果需要进一步评估和优化。

一、高校思想政治理论课程教学效果的现状分析

现在高校思想政治理论课程已经普遍“进教材,进课堂”,思想政治理论课程教学组织常态化,但是目前高校思想政治理论课程教学遇到前所未有的挑战,教学效果堪忧,与党中央的要求、形势的发展和大学生的期待还有不少的差距,而且面临着不少的困难和问题,突出的表现在以下几个方面:

第一,国家已经对高校思想政治理论课的教学工作倾注很大精力,投入大量人力、物力和财力,但是投入与产出不成比例,经济效益、社会效益和教学效果反映不太理想。“进教材、进课堂、进头脑”的“三进”方案的贯彻实施不畅,思想政治理论课能够“进教材,进课堂”,但是“进头脑”困难。不少学生思想迷茫,理想信念淡薄,“学习无用论”思想抬头。有的学生以实用主义的态度对待课程学习,认为只是应付考试,或者只是觉得对考研有用,难以做到“真学、真懂、真信、真用”。

第二,不少高校相关管理部门反映思想政治课程教育经费比较短缺,在学分制和选课制情况下,学生选课踊跃,教学班级人数太多,教育管理比较困难,教学组织不太容易,教学秩序比较混乱,教学效果不甚理想。少数思想政治课教师工作态度不认真,备课不充分,教学手段单一,教学方法乏术,上课缺乏激情,也在很大程度上影响了教学效果。

第三,不少学生反映对思想政治理论课不感兴趣,缺乏学习动力,课程内容比较陈旧,重复内容较多,教师教学手段和教学方法落后,空洞说教较多,师生交流互动太少,思想政治理论课程对自己职业规划和人生发展作用不大。学生厌学心理比较严重,情绪比较低落。

第四,不少教师反映现在思想政治理论课难上,学生难教,在课堂上真正听课的不多,做与听课无关事情的多,能最终听进去的少,教师感觉自己的劳动不被社会和学生重视,工作热情和信心很受影响。教师反映高校思想政治理论课程的课堂教学秩序不理想,表现在以下几个方面:课堂出勤率不高,特别是高年级逃课现象比较严重。有的大学生迫于老师点名和怕考试不及格不得不出勤,但人在心不在,敷衍了事。

总之,高校思想政治理论课程教学效果良性运行机制仍未形成,各方相互埋怨的情绪有所增长,教育教学效果满意度不高。

二、高校思想政治理论课程教学效果影响因素研究

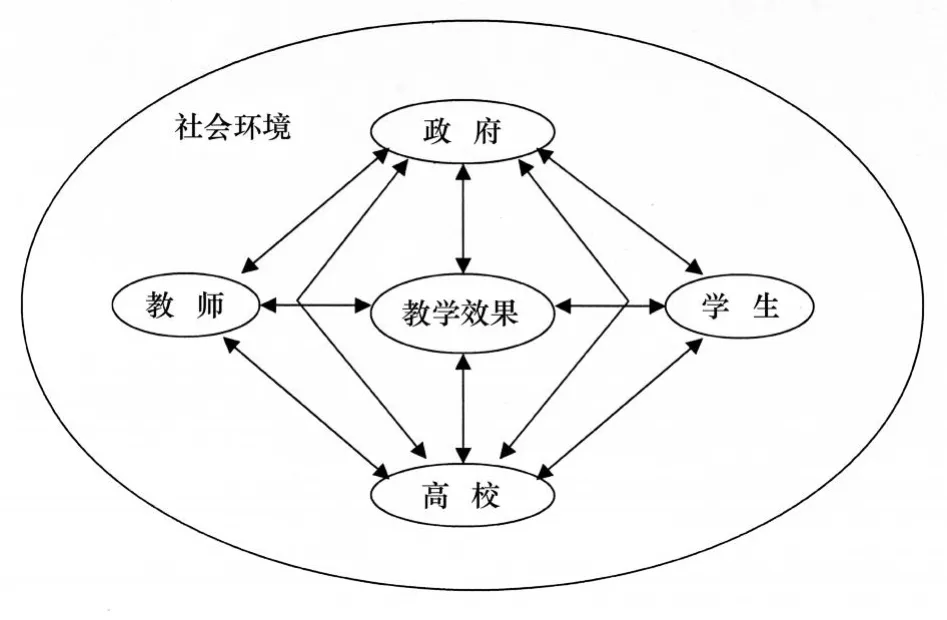

高校思想政治理论课程教学效果的影响因素很多,不能仅仅局限于从师生内部两个方面寻找原因,主要涉及以下几个方面因素:可以用以下图表示之间的相互关系:

第一,社会因素。在改革开放和社会主义现代化新时期的时代背景下,当前高校思想政治理论课与过去相比面临更多的问题和挑战,而经济状况、政治形势、价值取向、消费观念、就业形势等社会因素与高校思想政治理论课的教学效果都有密不可分的联系。社会上出现的各种消极腐败现象,金钱至上论对高校大学生的理想信念冲击较大,理论教学与学生实际及社会实际情况脱节比较严重,课堂上学习的理论知识在解释纷繁复杂的现实世界时显得苍白无力,严重消解了大学生对思想政治理论课程授课内容的信服程度。

第二,政府因素。政府沿袭改革开放之前的思维定式,对高校思想政治理论课程的功能和作用定位不准确,期望值太高。政府对思想政治理论课程建设的教育经费投入不足。教学改革方案缺乏高校一线教师和学生的充分参与,在师生中缺少认同感。政府教育主管部门对不同教育阶段和同一阶段几门课程的教材体系设置不尽合理,存在较多重复内容,缺乏有效衔接和有机耦合。

第三,高校因素。高校思想政治理论课程组织领导不力,重视程度不够。有的高校没有贯彻以学生为本和以教学科研工作为中心的理念,各个职能部门缺少统筹、协调和沟通,缺乏服务意识、大局意识和责任意识,没有形成思想政治教育的合力。有的高校在对思想政治理论课程工作量核算,课酬发放、教学设备配备、科研经费划拨、教师进修培训、学科专业建设、教学质量评价体系等方面还存在不尽合理的地方,在一定程度上挫伤了思想政治理论课程教师的教学和科研工作的积极性。

第四,教师因素。有的思想政治课教师工作责任心不强,备课工作不充分,上课时敷衍了事,没有认真抓课堂教学工作和课堂纪律,教学手段和方法单一,“满堂灌”现象比较普遍,不注意与学生在课堂上的互动,空洞说教较多,针对性不强,对大学生吸引力不大。有的教师不适应新形势下课程教学现代化的要求,怠于学习和及时掌握多媒体教学技术,没能做到图文并茂、生动形象地讲解课程。

第五,学生因素。现代高校思想政治理论课的受众已经发生很大变化,接受教育的对象是不少已经是 90年后的新一代大学生,这部分大学生群体成长和生活在当今发达的网络信息社会。当代大学生思想多元开放,接受新生事物能力强,眼光视野开阔,怀疑批判意识强烈,但是心智仍然不成熟,对政治说教容易产生逆反心理。另外大学生实用主义观念较强,部分学生认为思想政治理论课“较虚”,对以后找工作没有作用,不值得自己花费时间认真学习。

三、高校思想政治理论课程教学效果优化机制研究

高校思想政治理论课程教学效果优化机制的构建是一项复杂的系统工程,各项体制和制度的改革与完善不是孤立的,不同层次、不同侧面必须互相呼应、相互补充,这样整合起来才能真正发挥作用。

第一,构建学科建设长效机制和教材体系优化机制。教育主管部门应当制定思想政治理论学科建设中的长期规划,不断探索思想政治教育改革新途径,拟定教育改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作,加大教育经费的投入力度。教育主管部门应该对高校思想政治课程的功能进行准确恰当的定位。改革思想政治理论课程设置体系,进一步协调小学、中学、大学各个阶段教学内容,以及现有的高校几门思想政治理论课程的教学内容,顺应新的形势适时进行更新,贴近社会、贴近实际、贴切学生,增强教材的可读性。

第二,强化教学质量管理机制和完善师资培养机制。学校各个职能部门齐抓共管,形成合力,致力于优化教学效果。高校党委机关应该加强机关作风建设,提升信息化水平,提高管理效率和效能,提升服务意识,服务教育教学工作。学校教务部门应该明确教学工作的中心地位,强化教学过程管理,明确教学质量管理各环节的管理规范、程序和标准,不断完善教学评价机制和质量监控机制。学校人事部门应该完善教学科研激励机制和教师培养机制,进一步加强青年教师培养。

第三,建立教师教育手段和教育方法优化机制。教师授课效果优化机制的关键在于促使教师端正工作态度、激发工作热情、强化责任意识,更新知识结构、革新教学方法、丰富教学手段,提高讲授思想政治理论课的满意度。高校思想政治课教师既是马克思主义理论的传播者,又是受教育者,要根据新的形势随时“充电”,适时更新自己的知识,充分备课,充分重视运用现代化的多媒体教学手段,拓展实践教学资源,注重理论联系社会实际和学生实际,加强思想政治课的针对性、时效性和说服力。

第四,建立学生学习兴趣激发机制和就业促进机制。学生学习效果优化机制关键的问题在于促使学生树立良好学风、端正学习态度、激发学习兴趣、强化理想信念、消化教学内容、付诸社会实践,提高学习思想政治理论课的满意度。大学生应该站在对国家社会负责和对自身成长成才负责的高度,认清思想政治理论课程的重要地位,强化理想信念和责任意识,完善自身知识结构,提高自身综合素质,积极主动地参与思想政治理论课程的学习,把理论学习与社会实践有机地结合起来,在实践中不断增长自己的才干。学校要全面落实以学生为本的教育理念,把党委、团委、学生处、院系、任课教师、辅导员和学生干部有机地结合起来,建立“全员育人”的高校思想政治工作体系,关心大学生的学习、生活、心理和情感,特别是高度重视日益严峻的大学生就业问题,千方百计地做好大学生就业工作,解决大学生的后顾之忧。

(责任编辑:侯秀梅)

G642

A

1001-7836(2010)10-0052-02

10.3969/j.issn.1001-7836.2010.10.023

2010-03-23

安徽省教学研究项目《本科院校思想政治理论课教学综合改革与实践研究》(2008jyxm264)和安徽大学教学研究项目《高校思想政治理论课程教学效果优化机制研究》(XJ200962)的阶段性研究成果

王中华 (1978-),男,安徽岳西人,讲师,博士,从事政治学理论与方法等研究;郑腾飞 (1985-),男,内蒙古鄂尔多斯人,硕士研究生,从事思想政治教育和马克思主义基本原理等研究。