龙鳞宫隧道出口特大溶腔探究

2010-08-21刘庆辉

刘庆辉

1 地质概况

1)地质背景:隧道处在寒武系碳酸盐岩组成的云雾山背斜的东南冀与恩施盆地的交界处,岩性差异(山地斜坡为可溶岩、盆地为非可溶岩)和地貌差异(碳酸盐岩组成的山地斜坡和红砂岩组成的低丘盆地)明显。隧道位于区域性大断裂——建始—恩施大断层的近旁,该断层控制盆地的发育和使寒武系碳酸盐岩岩层强烈挤压破碎,产状一般为:N30°~ 50°E/SE∠30°~ 50°隧道位于寒武系碳酸盐岩中,工程区受建—恩断层影响,产状变化较大,总体为 N40°~ 70°E/ ∠SE11°~ 40°;节理裂隙发育,虽有多组,但主要有两组:N10°~ 40°E,N40°~ 60°W。2)工程区主要岩溶水文地质特征:恩施盆地由红色碎屑岩组成低地,碳酸盐岩组成山地,其山地和盆地的交界处即成为岩溶水的排泄场所,如现白果坝暗河的出口(龙鳞宫处的出口)、众多泉点以及更早的干溶洞皆分布交界处一线。白果坝暗河为一条大型暗河,其走向主要受构造控制,即沿构造线方向、沿顺层(弱面)走向和NE纵向裂隙发育。白果坝暗河位于隧道出口左侧约60 m~100 m,方向与隧道出口洞轴近平行;出口流量:1992年 5月14日测时流量15 m/s~20 m/s;丰水期 200 m/s;枯水期0.8 m/s~1.0 m/s。3)龙鳞宫隧道出口右侧的支暗河和三岔口支暗河,受层间裂隙和NW向裂隙控制。隧道出口溶腔与主暗河的管道沟通系统受岩层倾向管道和垂直向管道控制明显。4)由于地壳间歇性上升,白果坝暗河不断间歇性下切,造成岩溶管道发育的多层性:出口标高450 m的现代暗河,570 m和820 m两标高的管道已为干溶洞。上述各层间的管道(上层与下层)之间多以陡斜管道或垂直管道相连,形成复杂的空间岩溶管道系统。龙鳞宫隧道出口端的大溶腔即是支暗河和主暗河交汇水流不断溶蚀和地下水不断下切过程中伴随长期不断“溶扩”的结果。

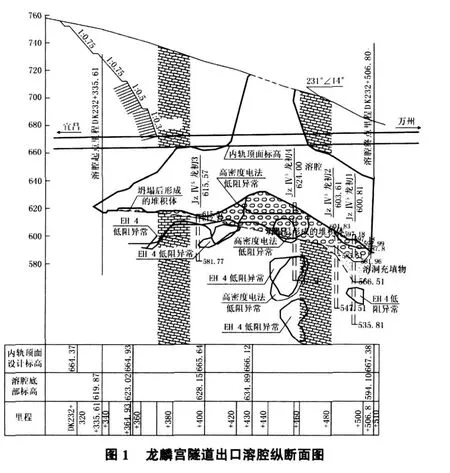

2 溶腔的形态

溶腔长轴与线路平行,沿线路纵长约170 m,横宽约40 m~100 m,隧道线下深度约50 m~70 m,见图1,为一特大型岩溶腔体。

3 溶腔水文地质特征

3.1 白果坝主暗河的径流梯度

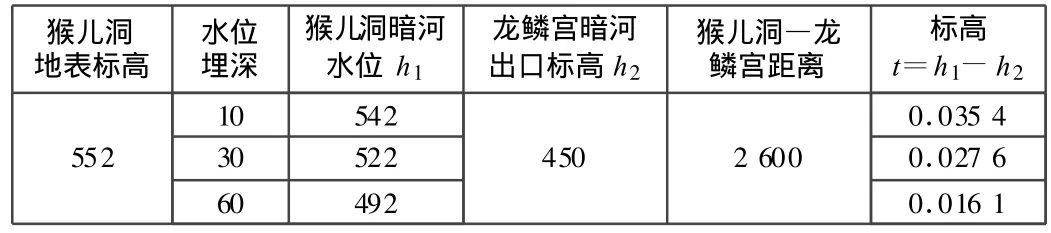

隧道左侧的白果坝暗河的猴儿洞—龙鳞宫出口段走向N40°E。暗河出口标高450 m,猴儿洞地表标高552 m,两处相距2 600 m。设暗河于猴儿洞的水位在地表以下10 m,30 m,60 m的情况下,猴儿洞—龙鳞宫段的暗河径流梯度见表1。

表1 猴儿洞—龙鳞宫段的暗河径流梯度 m

3.2 白果坝暗河的猴儿洞—龙鳞宫段在隧道出口附近的水位标高

1)t1=0.035 4时,H1(暗河水位)=(0.035 4×1 600)+450=506.64 m(暗河出口至隧道出口距1 600 m、暗河出口标高450 m);2)t2=0.0276时,H2=(0.027 6×1 600)+450=494.16 m;3)t3=0.016 1时,H3=(0.016 1×1 600)+450=475.76 m。

3.3 隧道大溶腔底部与近代暗河水位间的高差

大溶腔底部最低处位于DK232+500附近,其右侧底标高:599.86 m,左侧底标高:590.06 m。溶腔底部距主暗河水位之间(推测)的高差:

590-506(推测暗河水位)=84 m;

590-494(推测暗河水位)=96 m;

590-476(推测暗河水位)=114 m。

可见大溶腔底部标高已高出主暗河水位约84 m~114 m。

3.4 大溶腔已基本成为过水通道

隧道右侧汇水区降雨入渗形成的地下水通过岩溶网络汇入支暗河,并向白果坝主暗河排泄。现在的干溶腔即是已被弃置的支暗河径流管道和排泄通道。由于白果坝暗河的下切向更低处的龙鳞宫出口排泄(标高450 m),相应的现代支暗河水流远低于隧道所在的干溶腔底的标高(高差约84 m~114 m),因此,龙麟宫隧道出口大溶腔已成为过水通道。

3.5 溶腔过水流量估算

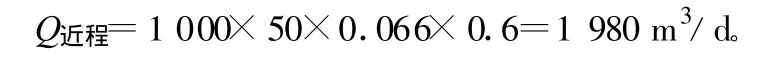

1)据隧道溶腔周边环境分析,来水至少有两个方向的补给:a.隧道右侧沙坡漏斗的汇水的补给(近程补给);b.隧道右侧大支沟谷的汇水的补给(远程补给)。2)隧道溶腔过水主要来源于隧道右侧汇水面积内的降雨入渗水。该汇水的面积约5.3 km2。其中近程补给面积(通过沙坡漏斗汇入)0.066 km2,远程补给面积5.23 km2。3)近程汇水面积内降雨入渗地下形成的地下水流量初估。溶腔的远程补给范围5.23 km2、降雨入渗大部分汇聚于标高更低的现代支暗河的充水管道排入主暗河,只有少量上部的滞留水汇入溶腔,主要来源于近程的沙坡漏斗汇水补给。

渗入法估算:

隧道溶腔近程补给范围的降雨入渗地下通过层面(走向和倾向层间裂隙)和NNW向构造裂隙和小断层汇入隧道溶腔,暴雨时(50 mm)的汇入量估计1 980 m3/d。

4 大溶腔成因分析

1)白果坝主暗河位在隧道左侧约80 m~100 m的猴儿洞—龙鳞宫(暗河出口)段的连线上,隧道出口段白果坝暗河水位标高推测为480 m~506 m。隧道溶腔底部标高605 m~590 m,距白果坝暗河100 m,两者高差达100 m,水流梯度为1。暗河深切,河谷岸坡始终保持较陡的一面坡,可见支暗河长期以“跌水”汇入主暗河,长期在此强劲的水动力及其侵蚀、溶蚀作用下,为形成高角度岩溶管道和岩溶腔体创造了条件,且极易形成大溶腔体,早期在支暗河和主暗河交汇处的水力、溶蚀环境,具备形成大型溶腔的必备条件,现隧道腔体即是当时的产物。2)由于白果坝主暗河的下切,支暗河亦随之下切,岩溶水位也随之下降,上部弃置的原暗河、支暗河管道即成干溶洞、干溶腔,隧道溶腔即是此弃置的腔体。支暗河汇水面积范围内的降雨入渗水将汇聚至现代支暗河系统排入主暗河,在汇聚排入的路径中,都需经过原弃置的管道系统。因此现隧道溶腔及其与主暗河连接的管道成为过水通道。

5 溶腔对工程的影响和建议

1)现隧道所在侧山体为强岩溶发育区,线路若左右改移(避开现在的溶腔体),仍摆脱不了线路处在支暗河与白果坝主暗河交汇处的地质背景,仍不能排除遭遇新的隐伏大溶腔体和岩溶管道的可能,对桥、隧、路的影响仍难以预料,易位难以得到根本改变,在全面施工的条件下,应避免出现更大的反复。

2)溶腔规模较大,影响涉及范围DK232+500~DK232+350纵向达170 m;溶腔底深入隧道路肩以下70 m。隧道必须增设跨越工程——桥或高填路基。

3)溶腔底基础状况决定跨越工程的可行性和工程的难易程度。若溶腔底层还发育溶腔,桥基在可控制深度内难找到持力层;路基填筑加载后可能引起基底溶腔的垮坍或基底松散堆积物过厚可能引起较大压缩沉降或基底岩溶水无法给予出路(排出)等都影响方案的成立。

4)隧道上方坍顶“天窗”四周岩壁的危石和隧道出口端与溶腔连接的隧底下方的“倒悬”危岩,影响勘察和施工的安全,必须认真清理。

5)若隧道原位跨越方案(桥或路基)经勘探可行,为方便施工(桥或路方案)和给溶腔过水以出路的原则,建议在线位左侧增设一横洞(桥方案进行溶腔底部的基础施工、路基方案方便施工的同时,用于腔内泄水)。

[1]彭 刚.大型岩溶隧道处理技术[J].山西建筑,2009,35(1):321-322.