无线多媒体传感器网络传输控制协议研究

2010-08-06周立鹏傅江涛郑国强

周立鹏, 傅江涛, 郑国强

(河南科技大学电子信息工程学院,河南 洛阳 471003)

0 引言

无线多媒体传感器网络(WMSN)是在传统无线传感器网络(WSN)基础上引入了音视频和图像等多媒体信息感知功能的一种新型通信网络。WMSN通常由大量配置CMOS摄像头和微型麦克风的传感器节点构成,能感知丰富的音频、视频、图像等多媒体信息,实现细粒度、精准信息的环境监测,可广泛应用于战场可视化监控、环境监测、交通监控、智能家居和医疗卫生等领域[1,2],因此引起了各国政府和学术界的极大关注。从 2003年起,美国计算机协会专门组织国际视频监控与传感器网络研讨交流相关研究成果,加州大学和斯坦福大学等美国多所著名学府都开始了 WMSN的研究工作。中国高校和研究机构也开始了该领域的探索,但研究成果尚处于起步阶段,距离实际需求还相差甚远。

WMSN传输层主要负责网络稳定的数据传输和拥塞控制。与无线传感器网络的端到端分组可靠性相比,端到端的事件可靠性对于多媒体信息更加重要。设计适合多媒体业务的传输控制协议直接决定着整个网络的性能,是保证网络正常运行的重要技术。

针对 WMSN硬件资源受限、音视频媒体信息丰富以及处理任务复杂等特点,本文总结了当前传输控制协议设计的特点与挑战,对现有的传输控制协议进行了分类,着重分析和总结了当前几种典型协议,并详细讨论了这些协议对实时多媒体应用的支持能力,最后探讨了今后传输控制协议设计时亟待研究解决的问题。

1 WMSN传输控制协议特点及挑战

音视频等多媒体信息传输需要提供一定的服务质量 QoS保障。然而传统WSN研究的重点放在能量受限问题上,对于带宽、时延和时延抖动很少涉及。WMSN传输控制协议是个较新的研究课题,目前专门针对 WMSN流媒体业务的传输协议文献资料寥寥无几。因此,设计适合多媒体业务的传输控制协议面临巨大的挑战[3]:

①硬件资源有限。由于大量采用微型化传感器节点部署,节点在能量供给、计算能力和存储空间等硬件资源非常有限。对于 WMSN,由于业务传输和处理任务复杂,在提供QoS保障的同时必须考虑如何高效应用这些资源;

②QoS保障。QoS敏感是WMSN的一个重要特征,具体体现在音视频质量、网络时延、网络能耗和媒体信息处理等方面。WMSN与传统WSN相比,传输控制协议设计需要更多的关注服务质量;

③区分服务。WMSN存在音频、视频信息,同时可能存在文本信息,不同的应用对QoS的不同参数关注程度不同。例如在设计时需要考虑对时延约束的应用、具有丢失率约束和不同丢失率约束的应用提供不同的QoS保障。

2 WMSN传输控制协议

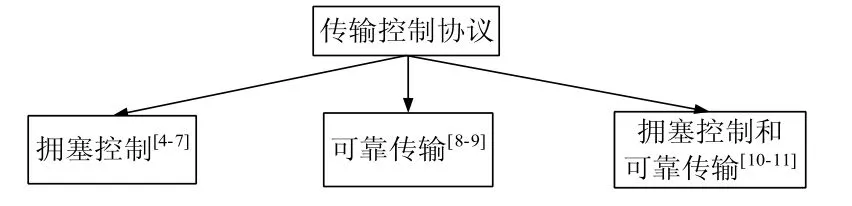

在整个传感器网络中,传输层主要负责网络稳定的数据传输和拥塞控制。相同区域的所有节点在监控同一事件,因此将产生大量相关的数据信息。与WSN端到端分组可靠性相比,端到端的事件可靠性对于多媒体信息更加重要。事件可靠性要求从事件发生位置到 Sink在规定的时间内成功完成传输,而不是所有节点数据分组的成功传输。目前,传输控制协议研究主要包括拥塞控制协议、可靠传输协议和混合式协议3类,如图1所示。

图1 传输控制协议分类

2.1 拥塞控制协议

在 WMSN中传输海量多媒体数据信息极易引起拥塞,迫切需要适当的拥塞控制机制。目前传输层主要通过检测、通告和速率调整机制进行拥塞控制。从信源节点到 Sink的传输路径上,由节点或 Sink执行拥塞监测。一旦出现拥塞,监测节点将向信源发送拥塞通告。信源一旦收到通告,将通过调整发送速率来避免拥塞恶化。

Hull等人研究了各种拥塞控制策略的相互影响和合成效果,提出了拥塞控制策略Fusion[4]。该策略根据效率、平衡性和公平性3个度量指标来衡量拥塞控制效果。具体拥塞控制算法如下。

hop-by-hop流控制。该控制方法给每个传感器节点即将发送的分组报文头中预置拥塞位。当一个传感器节点接收到源于父节点的分组,且拥塞位为1时,就会降低分组传输速率。利用无线介质的广播特性,每次传输都向所有的邻节点提供了拥塞反馈信息。信源最终将获知拥塞状况,并降低其发送速率。

标记桶式速率控制。该控制方法实施的前提是假设所有节点提供相同的通信负载且路由树比较均衡。每个节点通过监听父节点(向基站进行前向数据传输的节点)通信量来估测 N值(通过该父节点进行路由转发的源节点总数)。然后采用标记桶模式规定每个节点的发送速率。每当节点监听到父节点发送了N个分组,就相应地把标记累计加1,直到标记最大值。节点只有在标记数非零时,才允许发送数据。这种解决方案限制了节点的速率。

MAC优先访问机制。该机制采用载波侦听多址访问CSMA技术,以每个节点的随机回退值作为本地拥塞状态的函数,并通过状态函数来规定MAC优先级。这样,节点拥塞越严重,表明需要发送的数据也就越多,将更容易获得争用周期,进而释放队列。通过这种机制增大了拥塞控制信息在邻居节点间传播的可能性。

然而 Fusion策略在多媒体业务支持方面可能存在一些缺陷。Fusion工作只是基于树型路由拓扑,并没有研究拥塞避免机制;速率控制方案通常基于所有节点数据流量相同的假设,当采用分布式信源编码时,发送伴随信息的节点通常数据量较大,而其它传输本征信息的节点数据量通常较少,因此并不符合标记桶速率控制的假设条件。Bajcsy等人[5]提出了同时具有拥塞控制和网络公平功能的CCF方案,研究了拥塞避免机制,但其简化了的公平性定义不适合于多优先级业务。因此,本方案需要进一步改进,才能有效支持多优先级和不同带宽需求的多媒体业务。

CODA是由Wan等人[6]提出的一种能源有效的拥塞控制方案,通过周期性地监测信道负载以及缓冲区占用率来检测拥塞,该方案由三种机制构成:基于接收端的信道采样拥塞检测;开环 hop-by-hop的后压机制;闭环多源调节机制。由于 CODA只从单个数据源出发控制拥塞,然而实际的流量分布是多个数据源共同作用的结果,因此需要从全网规划才有实际意义。

Wang等人[7]提出了基于节点优先级的拥塞控制协议PCCP。该协议主要思想是通过赋予每个节点的优先级来表征该节点业务的重要性并根据拥塞度参数进行拥塞检测。拥塞度定义为节点数据业务平均持续时间与数据到达平均时间的比值。邻居节点根据拥塞度是否大于1来判断网络拥塞状况。

总之,上述拥塞控制协议都有相似的缺陷。这些协议均采用了开销较小的隐式通告,但拥塞控制需要较长的时间,并且不支持多优先级。此外,这些协议均采用了简化的公平性概念,对多优先级多媒体业务的公平性概念没有深入研究。

2.2 可靠传输协议

可靠传输协议主要用于确保信息由信源到基站的准确无误传输。为了节能,WSN可靠传输协议多数采用hop-by-hop分组重建机制。Zhang等人[8]的RBC机制是在hop-by-hop重建机制的基础上的改进。该机制有效增加了信道利用率并降低了确认过程中的丢弃率,因此弥补了 hop-by-hop重建机制不足。从仿真结果来看,该方案对单节点的突发业务非常有效。但是,RBC如果应用于高带宽的多媒体业务,容易产生抖动,同时实时性要求难以保障。

Stann和Heidemann[9]针对定向扩散的可靠传输协议提出了 RMST方案。在汇聚网络层路由算法设计基础上,RMST结合MAC层的重发机制、高速缓存模式以及应用层冗余信息保证了所有信源到 Sink的数据无误传输。然而对于多对一的数据传输而言,网络没有进行冗余信息的融合而对所有信息提供可靠性保障浪费了资源。因此,一般来说 RMST不是支持多媒体信息流的最佳方案。

2.3 混合式协议

STCP[10]和 ESRT[11]协议同时提供了拥塞控制和可靠传输两项功能。STCP协议支持多种应用,具有多等级可靠性、拥塞检测及避免功能。该协议基于会话机制[12],信源节点在发送信息时首先发送会话启动信息。不管启动信息类型如何,当基站获取启动信息后就会向信源节点回复应答信息 ACK。当信源节点接收到ACK后,进行数据信息发送。STCP协议采用改进的 RED[13]机制进行拥塞控制。当中继节点检测到拥塞时,就会向基站发送隐式拥塞通告。基站一旦获知拥塞通告,将以显示拥塞通告方式通知信源节点。

对于大规模部署的WSN来说,STCP协议不能够扩展应用。在大规模部署的网络中,从拥塞产生到信源节点获知拥塞通告通常需要较长的时间。高速率的多媒体数据在这个较长的时延内足以导致网络严重拥塞。另外,ACK应答机制需要消耗大量能量和带宽资源。

由Sankarasubramanian等人提出的ESRT是一种基于事件粗粒度的拥塞控制方法。该协议通过控制网络中 Sink的数据采集频率来避免拥塞发生。假设ti表示观察时间间隔,参数R为可靠性事件监测必需达到的信息量。在时间ti内,Sink根据接收的信息数量ri和R的大小关系进行是否可靠传输的判决。ESRT协议以单位时间内感知事件邻域节点发送的信息量作为报告率f,通过选择f值可以获取理想的R值。

ESRT协议的这种自配置特性使其对于随机、动态拓扑的WSN具备了鲁棒性。对于多媒体业务传输的协议需要从这几个方面进行深入研究:根据所用的数据编码方案,将某些分组优先级设置的高于其它分组,有利于可靠性事件检测;ESRT不区分具体事件,强调的是事件到Sink的所有数据流,并不针对单节点进行流量控制。考虑到Sink以收到的完整事件取代分组信息数量,相应地需要修改可靠性定义;此外,由于多媒体业务特点和传输流量及抖动引起的拥塞需要研究。

3 结语

在传输层,目前没有任何专门针对实时多媒体业务的WMSN传输控制协议。本文重点分析和总结了当前几种典型的传输控制协议,并讨论了其对实时多媒体应用的支持能力。从分析中可以看出拥塞控制和可靠传输相结合的混合式协议STCP和ESRT比较适合于WMSN多媒体业务。但这两种协议对于多路由支持、数据稀释和精确重组等均没有涉及,并且拥塞控制机制方面还需要完善,因此具有很大的研究空间。另外,在传输层的多媒体应用需求的分布式协议上,多优先级处理能力、通过信源快速警告执行快速拥塞控制、高速数据率和抖动处理能力、事件驱动决议建立与维护机制也是今后重要的研究方向。

[1] 马华东,陶 丹.多媒体传感器网络及其进展[J].软件学报,2006,17(09):2013-2028.

[2] Paradiso J,Starner T.Energy Scavenging for Mobile and Wireless Electronics[J].IEEE Perv. Comput,2005,4(01):18-27.

[3] 李瑞芳,李仁发.无线多媒体传感器网MAC协议研究综述[J].通信学报,2008,29(08):111-113.

[4] Hull B,Jamieson K,Balakrishnan H.Mitigating Congestion in Wireless Sensor Networks[C]∥In Proc. of the 2nd ACM Conf. on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys).Baltimore:ACM,2004:134-147.

[5] Ruzena B, Tien E C.Congestion Control and Fairness for Many-to-One Routing in Sensor Networks[C]∥In Proc. of the 2nd ACM Conf. on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys).Baltimore:ACM, 2004:148-161.

[6] Wan C, Eisenman S, Campbell A.CODA:Congestion Detection and Avoidance in Sensor Networks[J]. In Proc. of the 1st Int'l Conf.on Embedded Networked Sensor Systems. Los Angeles: ACM,2003:266-279.

[7] Wang C G, Sohraby K, Lawrence V. Priority-Based Congestion Control in Wireless Sensor Networks [J]. In Proc. of the IEEE Int'l Conf. on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing (SUTC). Taichung:IEEE,2006:22-31.

[8] Zhang H W,Arora A, Choi Y R, et al. Reliable Bursty Convergecast in Wireless Sensor Networks[J]. In Proc. of the 6th ACM Symp.on Mobile Ad Hoc Networking and Computing (MobiHoc).Urbana-Champaign: ACM,2005:266-276.

[9] Heidemann S F. RMST: Reliable Data Transport in Sensor Networks[J].In Proc. of the 1st Int'l Workshop on Sensor Net Portocols and Applications (SNPA).Anchorage:IEEE,2003:102-112.

[10] Iyer Y,Gandham S,Venkatesan S.STCP: A Generic Transport Layer Protocol for Wireless Sensor Networks[C]//In Proceedings of the 14th International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN),[s.l.]:ICCCN,2005:17-19.

[11] Sankarasubramaniam Y, Akan O B, Akyildiz I.ESRT: Event-tosink Reliable Transport in Wireless Sensor Networks[C]∥In Proc. 4th ACM Symp. on Mobile Ad Hoc Networking &Computing.Annapolis:ACM,2003:177-188.

[12] Tanenbaum A. Computer Networks[M]. 3 Edition. NewYork:Prentice Hall,2000.

[13] Floyd S,Jacobson V.Random Early Detection Gateways for Congestion Avoidance[J].IEEE/ACM Transactions on Networking,1993,1(04):397-413.