青春行走在江南(下)

2010-07-21徐凤翔

徐凤翔

水网柳林 宁静超凡

在长江两岸的平原水网区,林地面积虽然不大,但利用田边水渠进行四旁绿化,而且根据适地适树的原则,栽培了一些独特的耐水湿树种,如水杉、池杉(与水杉同属杉科,是引种的落叶针叶树)、池柏等,形成水网林,既发挥了护坡、保土、固堤的作用,又美化了水乡景观,使农、林、水、禽、村、路结合成独特的田园风光。记得在20世纪60年代末,我还承担过一项芦竹资源调查的科研任务。芦竹是禾本科竹亚科的一种矮生竹类,通常高2米左右,固堤作用和耐盐碱性均较好。我调查了沿江、滨海几处芦竹的分布、生长、地下茎、耐盐碱性和水土保持作用等。

那次是只身一人前往苏北。记得中途转车时,天色已晚,住在一家小旅店(夫妻店)。旅店是个大通铺,我起先还比较放心,因见有位“老板娘”,但没想到她招呼完客人后不住店,回自己家了。于是我怀着忐忑不安的心情,选了一个最靠门边的铺,并看准门栓开启的情况,然后和衣而卧,以备万一有所不测,就可夺门而去。如此情况,一夜无眠,第二天凌晨五点,天微微亮就悄然离去了。另一次也是住类似的小旅店,只剩下过道上的一个空铺,我细看周围,全是很小的房间,有一间住着一位解放军和他的妻子,便上前和他们闲聊几句,为的是有事时能有个照应。尽管当时社会治安普遍很好,但还是感到年轻女教师独自出行的不便。

在水网地区的考察中,还有一处给我留下了诗情画意的记忆。那是在苏北洪泽湖区的一处柳树林场。对于柳树,我原本就有非常亲切的感情,它发芽早、落叶迟,柳丝依依,适应性强,是“江南烟雨”景色的重要组成部分。但是这样一处成片成畦的水网柳树林景观我还是初遇。一片片的柳树林以纵横的水渠为网,林地上的地下水位很高,几乎与地面平齐。我们乘小船沿水道而行,看到柳树生长好的林块就弃舟登岸,量柳树,看柳苗,察看柳干上的气生根,分析水位曾达到的高度。有的林地上还出现由种子萌发而长成的柳苗和小树,就是由我们春季看到的飞舞的“柳絮”生成的。柳絮其实就是种子和附着在种子上的纤毛。借助纤毛,种子可飞行传播到100千米以外的远方。但如果种子吸不到水,就不能萌发。飞絮在着地后,纤毛吸水,种子接触土壤,则萌芽生长。所以大自然中的柳树总是沿着水边分布。我们到柳树林场时正值阳光普照,垂柳依依,阳光下的柳叶闪闪发亮,与水渠中粼粼的水波相辉映。我不禁想到历史上“水泊梁山”的草莽英雄,芦苇荡中的抗日勇士,在水网生物的掩护下,干出了惊天动地的大事业。而周围一片宁静,我们仿佛融入天蓝、树绿、水清、蛙鸣的漂浮于水上的森林中。湖面三五成丛的菱角在我们手中轻轻滑过,不禁使我联想到莎翁名剧中的女主人公奥菲莉亚沉水时那种人在水中宁静皈依的情景。考察结束,乘舟返程,金色的夕阳照射在水面上,给我以无限遐想的空间。

江南园林 文雅清幽

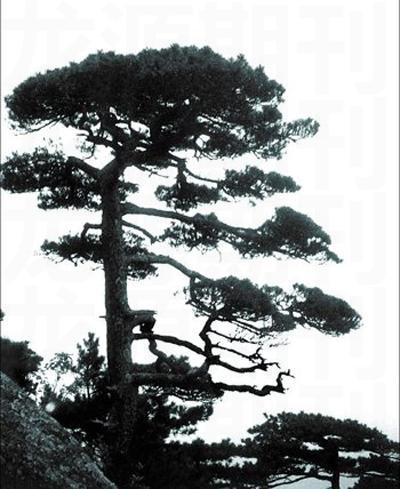

江南的水网之林,在于水与林的结合。而江南更有秀美的园林景观,我将其视为袖珍而多样之“林”,是我们这类跋涉林海的回乡“游子”可以稍事休憩鉴赏,但又不远离专业内容的场所。园林是树、花、草与水、石、桥以及庭园建筑绝妙的组合,其中虽然各组成部分都不可或缺,但从我搞林业、生态专业来看,点睛的内容还在于林(当然包括花草)。所以我对江南园林的探访重点在欣赏其中的异木古树以及与其他组分的布局关系。我观察过苍松古柏构成的“清、奇、古、怪”景观,感受其历史和文化内涵,分析其生态环境山石崖隙之造就。

我也曾“短促突击”地探访过江南多处著名园林,承受着园林的古气、雅气、清气(绿色的自然之气)和文气的熏陶。而使我特有感触的却是苏州的“沧浪亭”。在苏州园林中,它的名气虽然不太大,却也是最古老的园林之一,始建于北宋,由文人苏舜钦创意营造。沧浪亭有别于狮子林、拙政园等处以亭台桥舍与湖石假山为主的风格,而以自然面貌为主,依托山林和水系。园内多野生花木,给人古朴、清雅、贴近自然的感觉。亭上有楹联道:“清风明月本无价,近水远山皆有情。”透过“花窗”,可见一丛梅花,一盆小荷,几竿修竹,数块瘦石,体现出曾为园主的沈三白夫妇绿化、文化的品味。置身此园,仿佛看到了当年清贫而有才气的三白夫妇淡泊名利,在园中品茶赋诗的情景。

我也很欣赏同里的“退思园”,其石、树、亭、桥的配置,集多处园林风格于一身,更将一处堂厦建于水池上,地阶仅距水面十几厘米,时时听水波拍阶,晨昏闻丹桂飘香,冬季观雪落无声,庭院晶莹。题名“退思园”,更看出园主退出名利场,回归自然、沉思悟道的境界。

而江南园林也并非全属小院深深的处所。我也曾环太湖寻树探花,那满坡璀璨的梅花和成片的亚热带果树柑橘、杨梅等,将湖光山色与绿树花果交相辉映。我还小住于湖边的华东疗养院,院中除亭台花圃外,樟、桂成林,更有浓阴夹道的长堤一直延伸至湖滨,我给它取名为“好望角”。望远方水天一色,鼋头渚朦胧于湖面,帆影点点,起伏在波中,真是一处舒心的观景之地。

浙江山区 难忘的收获与险情

关于江南,远非仅指江苏,多泛指长江以南一带。一般将江苏和浙江并称为“江浙”。浙江位于江苏之南,属于中亚热带与南亚热带相接处,故物种与山地森林类型比较多,也是我们进行森林考察常去之地。记得1955年春夏之交,我们的毕业实习即在浙江富春江上游的建德林场进行。回想当年在建德林场的实习,学习收获很大,生活情趣也浓,但最后却遭遇了水灾。

在学习收获方面,我们的干铎老师给我的印象最深。干老师为人正直,讲课时非常严肃,学生们私下称他“三板先生”,即进教室后只看黑板、天花板、地板,其实这是他全心进入讲课状态的一种表现。而在课余,他却很诙谐,很有师生情谊。记得在实习中我们调查了各类中亚热带的林分,曾调查到一处以黄檀为主的天然次生林。黄檀俗称“不知春”,是因为它展叶较迟,加之树皮条片状剥落,所以早春当别的树已经长出新叶时,它还像枯树一样。黄檀生长缓慢,但材质坚硬。在这一片缓坡上,“不知春”組成了主林层,生长通直,枝叶扩展,我们感到它还是“知春”的。正好干老师巡回指导来到我们组,我们就在现场向干老师汇报说,从这片林分看,可以把黄檀作为用材造林树种之一。干先生听后很严肃地说,你们选用造林树种准备做何用?是用材还是做拐杖?同时,重重地戳戳他手中的拐杖。我们一听知道不对,因为用材林要综合考虑优质和速生高产两方面,生长过慢的树种不宜采用。通过这一件小事,使我感到师教之严,终身受益。

实习快结束前,县广播站广播马上要发洪水,这是江浙一带夏季常会出现的事。消息传来,老师要求大家抓紧时间“开夜车”,在一个小学教室里彻夜整理外业资料,然后向杭州方向撤。待走出林区时,明显看到富春江水已经上涨,一些路段已经积水。我们不时下车涉水,只见对岸林木葱茏,严子陵钓台就伫立在江边。

我们带着丰厚的专业收获,越过积水区,抵达杭州。在等待中转返校时,我们“偷得浮生半日闲”,去游西湖。晚霞中的西子湖波光粼粼,柳丝拂水,纤草如茵,格外柔美。我们全班同学登舟游湖,开始还游兴很高,但后来却感到十分疲劳,一个个竟在游船上睡着了。至于返回南京时,市内也遭了水淹,除鼓楼的小高地外,街道的大部分都已积水,汽车都在水里行驶,校园里的同学也卷起裤腿,往来于水中。面对此景,我们对野外实习能安然而归还是很庆幸的。

对于浙江林区的考察,我还经历过两次“有惊无险”的过程。浙江的竹林素有竹海之称,富阳、莫干山、奉化、石门等均是久负盛名之地。这一带因地处中南亚热带,气候温润,竹类和常绿阔叶树生长得十分茂盛,竹种繁多,散生竹(毛竹、刚竹、淡竹)高达20米,竹径10厘米以上,茂密葱绿,连片成“竹海”。又有多种丛生竹,如哺鸡竹、箬竹、孝顺竹等,与常绿阔叶的青冈、樟树等混生,绿波起伏,景观宜人。在竹林和阔叶林之间,掩映着村落和历代修建的中、西式别墅。竹林间还分布着茶园,出产上品茶叶。我们曾几次来这里调查竹子的种类、年龄结构和新竹生长情况。对于竹林调查,看似优美轻松,其实林内常有很多花脚蚊子,工作中备尝叮咬之苦。我常常被咬得肿块成片,自嘲为“斑竹一枝千滴泪”。当然这些都是微不足道的。

而有一次,却是几乎成为“冰糖葫芦”的重大险情与我们擦肩而过。情况是我们课题组在计划去莫干山的清晨,动身去火车站(当时南京火车站位于下关),由于学院与车站相距较远,学院派一辆吉普车送我们。在暗淡的晨光中碰上一辆运钢筋的手推车,数根长大的钢筋穿透了我们吉普车的挡风板,导致司机头部受伤,坐副驾驶位置的同志嘴侧受伤,后座三人的间隙正巧被钢筋穿过!而那天在出发前夕,我突发高烧,未能同行。不然,我坐副駕驶位,可能头部被钢筋贯穿,而后座将挤着四个人,则可能有两位被钢筋所穿,后果不堪设想。故后来有人戏称我是跋涉林海的“福将”。

另一次是20世纪70年代初,我带学生到天目山进行现场教学。天目山位于杭嘉湖平原的西南侧,向西与皖南山地相连,是纵贯中亚热带的绵亘叠翠的山系。西天目山最高峰海拔1507米,山区针阔混交林及古树保存较好。对于西天目山的古树,给我深刻印象的是古银杏和古柳杉。我们调查到胸径2米多、高超过30米的古银杏树(雌株),树干中部及树周有天然更新的植株,故名“怀中抱子”、“公孙树”。在山坡上部有一座气宇轩昂的寺庙,沿途及庙内常绿针阔叶树郁郁葱葱,尤其胸径1米以上的大柳杉树成行成片,其中一棵胸径达2米的大立木据说被乾隆皇帝封为“将军树”,有治病消灾之功效云云。此株柳杉也因此经常遭剥皮之灾,伤痕累累,长势衰微。

我带领学生分组实习于陡坡常绿阔叶林中,在组间巡回指导。分荆棘、下裸岩,一不小心,踩在浮石上滑了一跤,左膝盖严重扭伤。当时只是稍许揉揉,继续教学。待回到驻地,发现腿肿得厉害,但也只在晚间悄悄用温水敷敷,坚持完成了全部教学任务。及至一个多月后回到学校,去医院检查,原来是左腿副韧带拉伤和半月板损伤。医生曾奇怪我为何迟迟就诊,并能坚持下来。其实人的机体是有一定自疗恢复功能的。从那以后到现在,几十年的林海行踪,我的腿脚还是利索的。

皖南名山 松奇石怪

江南的丘陵低山起伏绵延,包含江浙皖诸峰。皖南山地与天目山脉络相连,其植被和森林类型均较为丰富而完整,加上离南京不远,所以我们也常去实习考察。我们从生态的角度观山形地貌,从植被的考察看奇松古檀,当然也从景观的鉴赏纵览无限风光。

值得回忆的是黄山和琅琊山这两处独特的山林景观。黄山是江南花岗岩体构成的名山,位于安徽南部(北纬29°48′,东经118°20′),岩层节理纵横、断裂深刻、风化强烈,形成多处奇峰怪石景观,与峭崖裂隙上扭曲多姿的黄山松构成了变幻莫测的画卷。再加上温泉飞瀑,晨雾云海,真是大自然造物的精品。记得我与北林的几位女老师同上黄山采集标本,纵观生态,面对着云海日出,我诵“日出江花红胜火”,北林的老师看着近处忽明忽暗的树丛,则吟“霜叶红于二月花”。我们还对各种形态的黄山松进行了拍摄和测量,只可惜当时用的是黑白胶卷,未能反映出多层次的丰富色彩。黄山有海拔1800米以上的三大主峰(莲花峰、天都峰、光明顶),分布着中亚热带山地垂直带上的松林及其他植被类型。我们由低向高,观察到海拔700米以下的马尾松、杉木、毛竹林和茶园,700~1500米黄山松疏林、单株及多种阔叶混交林,1500米以上落叶阔叶林和山顶灌木丛。我这人“穷大胆”,还独自攀登了“鲫鱼背”、天都峰和莲花峰。登高望远,当时的“梦笔生花”自然挺秀,生机盎然,真是“无限风光在险峰”。我们还翻越山脊至后山,沿飞瀑、深潭、竹木茂密的小径,直达太平县城,饱览山色,专业大丰收。

安徽的琅琊山在滁县境内,距南京更近,20世纪50年代初我们的树木学实习就在琅琊山进行。宋代散文家欧阳修的《醉翁亭记》使琅琊山闻名于世。这里属低山丘陵岩溶地貌,地域虽不大,但岩层、植被却较独特,多石灰岩溶洞沟壑,有南北过渡、适生于中酸性和钙质土的物种。这里也是历史文化风景林区。我们在醉翁亭周围识别与采集树木标本。时值初秋,阔叶树的乔、灌木种类丰富,再加之山溪古亭,杳无人迹,仿佛进入了古人诗句“枫叶满林山欲醉,泉声过楹月同流。支离石径孤亭晚,冷落梅花一地秋”的境界。

这里除中亚热带、北亚热带及暖温带的园林树种外,岩溶地区有榆科的青檀、朴树、榉树等喜钙树种组成的片林与古树,如青檀的大树,高达20米以上,胸径达50~60厘米。还有当地命名为琅琊榆、醉翁榆等特有的种类。我们当时住在琅琊寺中,寺庙古老而幽深,庙周景观确有“曲登悬萝暗,虚亭入林深”的意境。有意思的是寺庙的住持原来是一名大学生,解放前因“看破红尘”而出家。他热情地接待了我们,与我们的郑万钧院长也谈得十分投机,还向我们介绍琅琊山、寺的历史和众多诗文典籍,丰富了我们的实习情趣。当然那次的野外作业也是很辛苦的,主要是因为石灰岩山体雨后山路很滑,行走不便。但郑院长亲自走在前面,还不时回身拉我们攀登陡石峭壁。如此师生之情,山林之美,是我林海跋涉中值得回忆的一页。

(责编:张英豪)