复方七芍降压片对SHR血压及GPⅡb/Ⅲa的影响1)

2010-06-29范建民谭胜真谭元生

范建民,唐 莹,谭胜真,谭元生

在高血压病的发病、发展及转归过程中,均有不同程度的血瘀表现,且随着病情进展,血瘀的程度越发严重。现代临床及基础研究表明,瘀血是高血压病患者常见的病理产物和致病因素,血瘀证在高血压病患者中具有普遍性。通过多年的临床研究认为:高血压病患者从中医论治,以肝肾亏虚、瘀血痹阻证者尤其多见。复方七芍降压片在临床应用中降压效果明显,与其补益肝肾、活血化瘀之效密不可分。因此,本研究试图通过血小板激活在动脉血栓形成机制中的中心作用来进一步探讨复方七芍降压片的可能作用机制,为原发性高血压的预防、诊断和治疗提供客观、有效的实验依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 动物 14周龄自发性高血压大鼠(SHR)60只,体重(206.0±17.5)g,健康雄性;14周龄 WKY大鼠12只,体重(213.0±19.4)g,健康雄性;均由上海斯莱克实验动物有限责任公司提供。

1.1.2 药物 复方七芍降压片,湖南中医药大学第一附属医院药剂科制备;卡托普利片:每片25 mg,湖南湘雅制药有限公司生产,批号:0809106;硫酸氢氯吡格雷片:每片25 mg,深圳信立泰药业有限公司生产,批号:0810112。

1.2 方法

1.2.1 分组 将60只SHR随机分为5组,即复方七芍降压片高剂量组[42.12 g生药/(kg◦d)]、复方七芍降压片中剂量组[21.06 g生药/(kg◦d)]、复方七芍降压片低剂量组[10.53 g生药/(kg◦d)]、卡托普利组[13.5 mg/(kg◦d)]、硫酸氢氯吡格雷片组[13.5 mg/(kg◦d)];12只WKY大鼠为空白组。

1.2.2 给药方法 灌胃给药,给药体积为2 mL/100 g体重,空白组给予相同体积的蒸馏水灌胃。每天灌胃1次,连续4周。

1.2.3 血压测定 温度控制在18℃~22℃;湿度控制在55%~70%;室内自然光线。应用尾袖法连接小动物血压仪和MP150十六导生理记录仪测量大鼠血压。测量前将大鼠固定在锥形白布袋中,放入37℃±1℃电热加温箱内预热10 min后置于测压台上测压。待MP150十六导生理记录仪的记录系统出现规律的脉搏波后,将血压仪加压至图像上脉搏波振幅为0,再加压升高30 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),缓慢放气后再次看到规律性振幅时血压计数既为收缩压。大鼠安静状态下测量3次,取其均值作为该样本的血压。

1.2.4 GPⅡb/Ⅲa测定 用酶联免疫吸附双抗体夹心法测定血小板GPⅡb/Ⅲa的含量[1]:结果以每个血小板表面结合的单克隆抗体分子数表示(104/plt)。药盒由苏州大学血液研究所提供,批号:080601。

1.3 统计学处理 应用SPSS 11.5软件进行统计分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用方差分析和t检验。

2 结 果

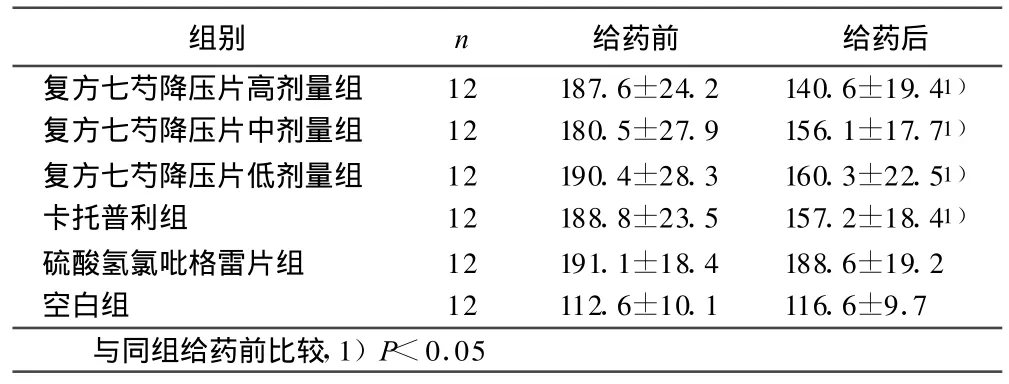

2.1 复方七芍降压片对SHR血压的影响 给药4周后,复方七芍降压片低剂量、中剂量、高剂量组及卡托普利组血压均有不同程度降低(P<0.05),其中复方七芍降压片高剂量组疗效显著;硫酸氢氯吡格雷片组及空白组血压差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 各组大鼠给药前后血压比较(±s) mmHg

表1 各组大鼠给药前后血压比较(±s) mmHg

组别 n 给药前 给药后复方七芍降压片高剂量组 12 187.6±24.2 140.6±19.41)复方七芍降压片中剂量组 12 180.5±27.9 156.1±17.71)复方七芍降压片低剂量组 12 190.4±28.3 160.3±22.51)卡托普利组 12 188.8±23.5 157.2±18.41)硫酸氢氯吡格雷片组 12 191.1±18.4 188.6±19.2空白组 12 112.6±10.1 116.6±9.7与同组给药前比较,1)P<0.05

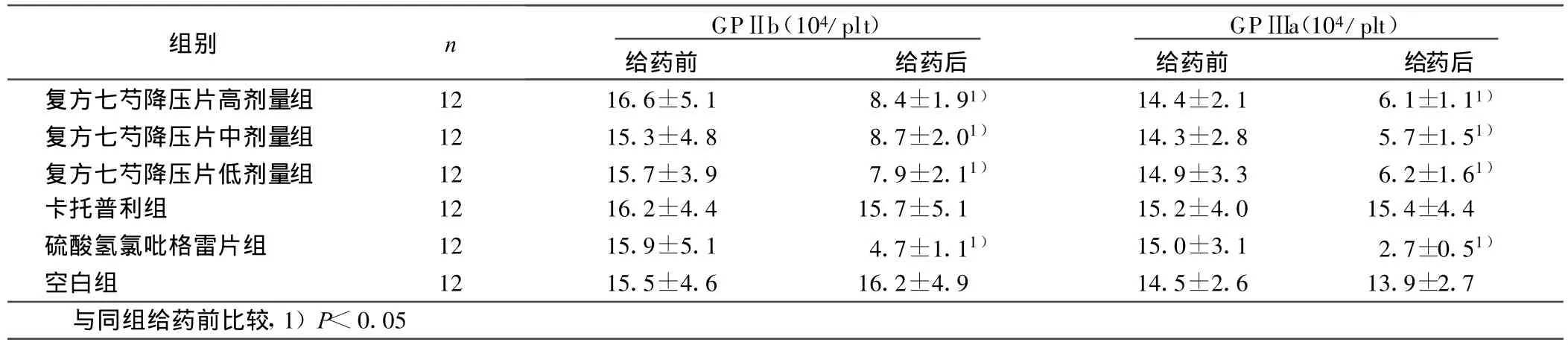

2.2 复方七芍降压片对 GPⅡb/Ⅲa的影响 给药 4周后,复方七芍降压片低、中、高剂量组及硫酸氢氯吡格雷片组GPⅡb/Ⅲa均有不同程度降低(P<0.05),其中硫酸氢氯吡格雷片组疗效显著;卡托普利组及空白组GPⅡb/Ⅲa无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

表2 各组大鼠给药前后GPⅡb/Ⅲa比较(±s)

表2 各组大鼠给药前后GPⅡb/Ⅲa比较(±s)

组别 n GPⅡb(104/plt)给药前 给药后GPⅢa(104/plt)给药前 给药后复方七芍降压片高剂量组 12 16.6±5.1 8.4±1.91) 14.4±2.1 6.1±1.11)复方七芍降压片中剂量组 12 15.3±4.8 8.7±2.01) 14.3±2.8 5.7±1.51)复方七芍降压片低剂量组 12 15.7±3.9 7.9±2.11) 14.9±3.3 6.2±1.61)卡托普利组 12 16.2±4.4 15.7±5.1 15.2±4.0 15.4±4.4硫酸氢氯吡格雷片组 12 15.9±5.1 4.7±1.11) 15.0±3.1 2.7±0.51)空白组 12 15.5±4.6 16.2±4.9 14.5±2.6 13.9±2.7与同组给药前比较,1)P<0.05

3 讨 论

高血压病归属中医“眩晕”“头痛”“风眩”范畴,其病位在络脉,阴虚阳亢是其基本病机,瘀血贯穿于高血压病的整个病程中,因此临床治疗高血压病时应紧扣阴虚、阳亢、瘀血这三个病理环节[2]。高血压病患者若火甚耗气伤阴,气阴(血)不足,血脉凝涩或瘀,或痰湿遏阻,气机失畅,致痰瘀阻络;若久病体衰,肝肾阴虚,或阴阳俱损,气血失和,或血行不畅,因虚致瘀。故不论病机属虚属实均可导致脉络瘀滞,即“久病必虚,久病必瘀”。

复方七芍降压片是根据高血压病肝肾阴虚、瘀血阻络的病理特点,经过多年的临床实践研制的有效验方。方中三七活血化瘀,有化瘀而不伤正的特点,白芍敛阴柔肝,两者共为君药;桑寄生补肝肾,养血活血,辅白芍补肝肾之亏损,用为臣药;地龙清热平肝熄风消瘀滞,丹参活血化瘀兼清虚烦,能祛瘀生新不伤正,共辅三七活血化瘀,通络除滞,亦为臣药;天麻息风止痉、平抑肝阳,杜仲益肝阴、润肝燥,罗布麻善清肝热、平抑肝阳;葛根生津活血,炒香附疏肝解郁、调畅气血,共为佐药;甘草为使,缓和药性,调和诸药。

GPⅡb/Ⅲa是血小板聚集的一个关键因子,是各种血小板激活剂如肾上腺素、凝血酶等所产生的激活信号的最后共同传导通路[3]。血小板聚集的最后阶段是纤维蛋白原与激活的血小板结合,完全靠GPⅡb/Ⅲa受体调节[4]。血小板活化是许多疾病的发病机制之一[5]。GPⅡb/Ⅲa在血小板的黏附聚集和释放反应中起到重要的作用,其与纤维蛋白原结合是多种因素引起血小板聚集的最终途径[6]。GPⅡb/Ⅲa升高是其黏附和聚集功能增强的重要标志,是形成血栓的最关键因素之一,同时可直接反映血小板活化状态[7]。研究表明[8]糖尿病患者存在血小板活化、GPⅡb/Ⅲa表达增高,且其在糖尿病血管病变的发生发展中起重要作用。

因此,认为复方七芍降压片能较好控制高血压病患者的血压水平,与卡托普利片疗效相当;能明显降低GPⅡb/Ⅲa水平,其作用机制可能与复方七芍降压片调动血小板激活在动脉血栓形成机制中的中心作用有关。

[1] 奚晓东,赵益民,吴强,等.血小板膜糖蛋白酶联免疫测量法的建立及应用[J].中华医学检验杂志,1996,19(4):233-237.

[2] 金龙,周文全.降压胶囊治疗老年高血压病患者(阴虚阳亢型)的临床研究[J].中国中西医结合杂志,2002,22(11):832-834.

[3] Lefkovit J,Plou EF,Topol EJ.Platelet gly coprotein recepto r in cardiovasculal medicine[J].Nengl J Med,1995,332:1553.

[4] 于清霞,孙春丽,刘同涛.抗血小板药物与急性冠脉综合征[J].医学综述,2004,10(6):346-348.

[5] Cahill MR,Newland AC.Platelet activation in coronary artery disease[J].Br J Biomed Sci,1993,50:221-234.

[6] 中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会,中国循环杂志编辑委员会.急性心肌梗死诊断和治疗指南[J].中华心血管病杂志,2001,29(12):710-725.

[7] 曹鉴平,胡志洁.低分子量肝素的研究进展[J].华西药学杂志,2003,18(1):35-38.

[8] 李兴,赵宝珍.2型糖尿病血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa、GMP-140及血小板聚集率的改变及其临床意义[J].中国综合临床,2007,18(7):626-627.