水铁联运发展模式及其运输组织研究

2010-05-12何世伟黎浩东

赵 严,何世伟,黎浩东

(北京交通大学 交通运输学院,北京 100044)

铁路和水路运输具有运力大、节能和环保等特点,在综合运输体系中占据主导地位。发展水铁联运有利于节约土地资源、环境保护和降低社会总成本,是实现经济社会可持续发展的客观要求。同时,发展水铁联运能为货主提供快速、经济、安全和可靠的运输服务,有利于完善综合运输体系,提高运输服务质量。

1 研究背景

当前我国水铁联运发展缓慢,除铁路运输能力紧缺外,同时缺少合适的水铁联运发展模式。根据2008年美国国务院及运输部对中国综合运输与物流系统的考察报告,发现中国沿海产业链在向内陆的拓展中,出现所谓“超 500 km 的两江出口产业链现象”。两江 (长江、珠江)借助其航道优势,形成了不同梯次的服务于沿江大小城市的运输通道。以长江黄金航道为例,干线各港均努力发展自己的特色货运业务,随着沿江经济带与周边经济区交流规模的不断扩大和经济实力的提升,以及区域综合运输网络与国家综合运输网络的逐步融合与完善,其物流服务将超出腹地的地理范围,延伸到包括周边省市的广大区域,物流需求分布外延性开始增强[1]。而两江的运能与一条复线电气化铁路的运能相当,但铁路却未能实现两江的相应功能和对内陆腹地经济的辐射作用,因此针对沿海港口和铁路之间开展联运发展模式的研究显得颇为重要。

铁路客运专线的修建和路网结构的发展完善,为我国铁路主要干线实现客货分线运输创造了条件,铁路运输能力将得到极大的释放,基本满足经济社会运输需求。为此,通过分析我国水铁联运发展的外部环境,研究水铁联运发展模式和不同模式下的铁路运输组织具有重要的现实意义。利用铁路通道将沿线城市和港口衔接,形成铁路通道沿线出口产业链,不仅能扩展港口的经济腹地范围,也能提高铁路在港口的集疏运比重,完善我国的水铁联运系统。

2 我国水铁联运的外部环境分析

我国经济发展格局和交通运输基础设施建设投资力度的加强,为我国水铁联运的发展创造了良好的外部环境。

(1)我国梯次发展的经济格局和国家西部大开发、中部崛起和振兴东北发展战略的实施,区域分工加快,大量产业向中西部地区转移,使东中西部地区经济交流和互补效应持续增强,货运规模不断扩大。加上国家应对金融危机影响的产业政策的实施,许多开工建设项目释放出大量运输需求。内陆港作为水运产业供应链的重要环节,有力地开拓了港口经济腹地,成为内陆地区进出口货物的陆路物流中转基地,像西安、武汉等内陆港口,为沿海港口城市提供了将近 80% 的货源[2]。产业格局的调整与发展使沿海港口的经济腹地不断向中西部地区延伸,港口货物内陆运输的纵深距离也明显加大。

(2)根据我国《中长期铁路网规划》(2008年调整),我国将建设省会城市及大中城市间的快速客运通道,包括建设 1.6万 km 以上客运专线,规划“四纵四横”铁路客运专线,以及部分城际快速客运系统。随着我国铁路主干网实现客货分线,将形成连接我国主要港口和内陆城市间的大能力铁路运输通道,这有利于港口服务向内陆地区延伸。

目前,我国经济的发展和运输市场的外部环境有利于水铁联运的开展,但由于缺乏有效的运输组织模式,铁路与港口的衔接与协作还不够完善和充分,从而阻碍了水铁联运的发展。铁路现在承担的港口集疏运量较低,特别是在中短途运输方面,很难和公路竞争,因此有必要通过研究为水铁联运的快速发展提供一定的支撑。

3 我国水铁联运发展模式研究

基于我国铁路技术站、铁路集装箱办理站和沿海港口的分布,提出我国水铁联运的“一港一线多城市”和“一港多区域”两种发展模式,并给出基于这两种模式下的铁路运输组织。

3.1 “一港一线多城市”发展模式

3.1.1 “一港一线多城市”模式

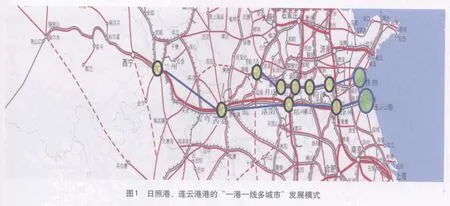

在“一港一线多城市”模式中,“港”是指港口,“线”为连接港口和内陆城市的铁路运输通道,这是利用铁路主干线的延伸覆盖多个城市而形成的一种水铁联合运输发展模式。如图 1 所示,显示了日照港、侯月线和沿途城市,以及连云港港、陇海线和沿途城市形成的“一港一线多城市”模式。日照港利用侯月线通道能力,覆盖兖州、菏泽、新乡、月山和侯马等城市;连云港港利用陇海线大陆桥通道,覆盖徐州、郑州、洛阳、西安、宝鸡、兰州、乌鲁木齐,以及中东、欧洲部分城市。借鉴长江黄金航道的成功模式,为港口和沿海城市提供及时、多批次运能的物流服务,以及铁路网建设和客货分线运输为实施“一港一线多城市”发展模式提供了可能,也体现了铁路引导需求、提升服务的组织理念,强调的不仅是线路通道的物理连通,更重要的是以班列线为代表的服务产品线的连接与有效衔接。

3.1.2 “一港一线多城市”发展模式下的铁路运输组织

在“一港一线多城市”发展模式下,主要有以下铁路运输组织形式。

(1)班列运输组织。组织海铁联运班列是水铁联运发展最为有效的运输组织形式。班列形式主要有“五定班列”、集装箱海铁联运班列等形式,具备条件时还可以开行双层集装箱班列。通过班列运输可以形成内陆城市到港口的快捷运输通道。

(2)阶段接续列车运输组织。阶段接续列车的组织是由于始发站点没有到达终到站的足够货流,而且各区段牵引定数存在差异,不能组织直达班列运输产品,从而通过优化编组计划,使列车在途中进行快速甩挂和换装作业,组织形成两点间的快运列车。例如,广州港有至乌鲁木齐的货物,在无法组织整列直达列车时,可以组织加挂至西安的货物以满轴开车。到西安后甩下西安车组,加挂上西安—乌鲁木齐的车组,从而形成阶段接续列车。

通过阶段接续列车运输组织形式,可以使货物通过“两程”或“多程”直达班列完成在港口和内陆城市间的快速运输,对提升铁路与港口的服务范围、扩大铁路运输市场和港口的经济腹地,都有重要的现实意义。

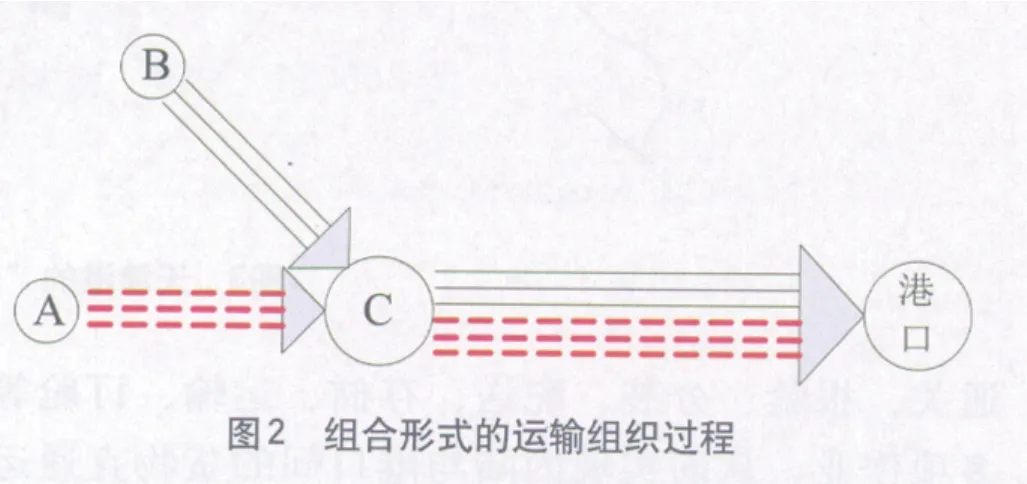

(3)组合形式的运输组织。主要是城际班列和海铁联运班列的组合,其组织形式如图 2 所示。在主枢纽城市和周边中小城市之间开行灵活编组的城际班列,货物在主枢纽城市集结后组织海铁联运班列,实现货物在港口和主枢纽城市的快速集疏运。

3.2 “一港多区域”发展模式

3.2.1 “一港多区域”模式

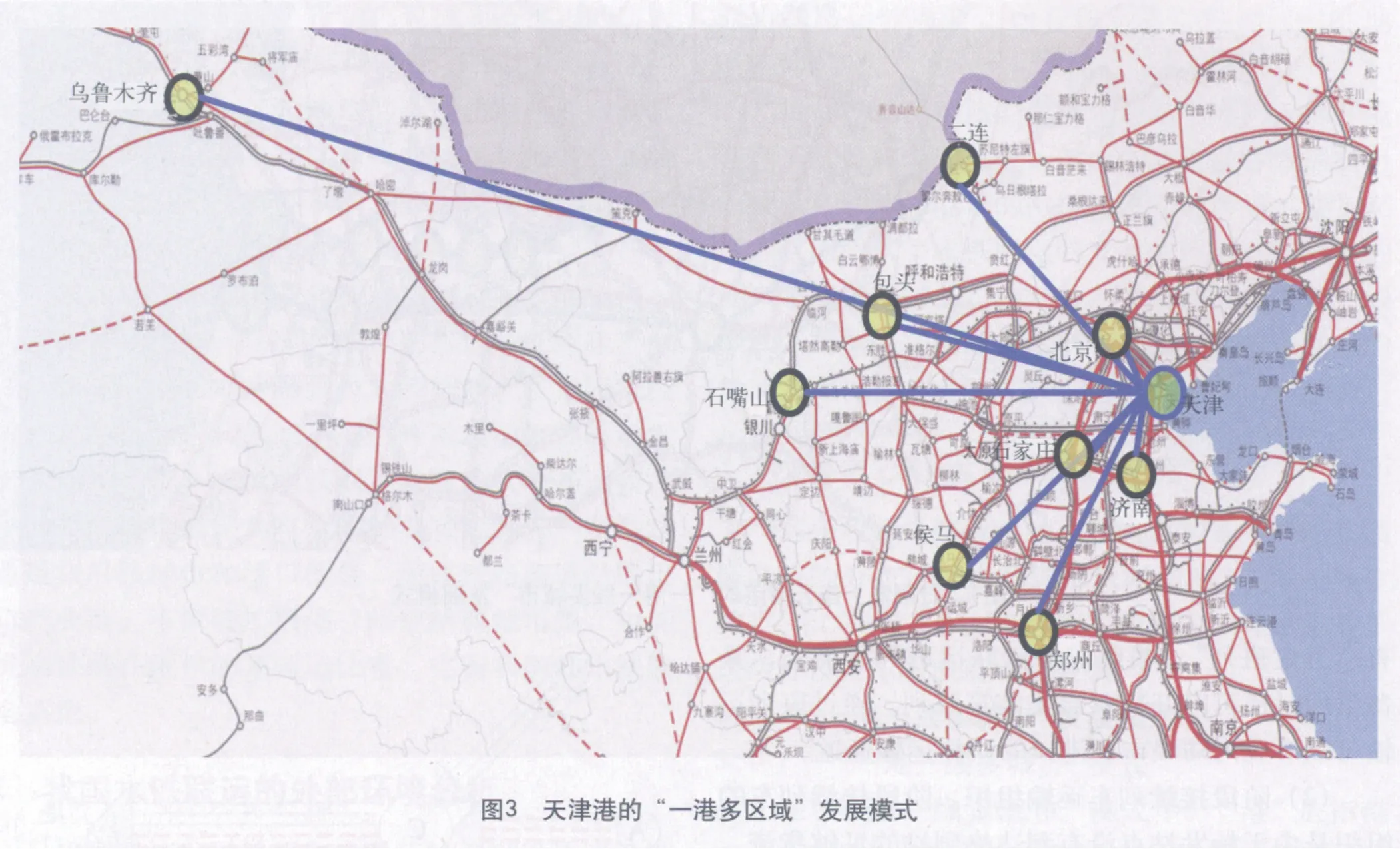

在“一港多区域”模式中,“港”是指沿海主要港口,“区域”则是指内陆无水港的服务区域。“一港多区域”发展模式是以沿海港口为中心,以内陆无水港为网点,通过铁路运输通道的衔接,形成以港口为节点的内陆集疏运网络体系。其中,“无水港”是指在内陆地区建立的具有报关、报验、签发提单等港口服务功能的物流中心。通过“一港多区域”的发展模式,可扩展港口腹地范围,如天津港区通过与其在内陆建设的无水港的连接,辐射腹地由 37 km2陆域面积扩大至 450万 km2以上,如图 3 所示,铁路运输通道的衔接使无水港与天津港通往内地的航道得以畅通。

“一港多区域”发展模式在无水港的辐射范围内,无水港与其衔接的铁路线,可以形成“一港一线多城市”的发展模式,进一步覆盖无水港服务范围的中心城市,使港口和铁路的经济辐射作用更加密集。

3.2.2 “一港多区域”发展模式下的铁路运输组织

在“一港多区域”发展模式中,港口作业向内陆转移。无水港的建设使内陆货物可以在当地完成通关、报验、分装、配送、存储、运输、订舱等多项作业,从而实现内陆与港口间的货物直通运输。在沿海港口和无水港之间,可以组织“五定班列”、集装箱海铁联运班列、双层集装箱班列等形式的班列运输。在无水港服务区域内,货物的集散方式有以下两种。

(1)城际货运班列。城际货运班列主要是针对无水港和周边城市间运输量较大的货物,实行灵活编组,实现货物快速运输。

(2)小运转列车。小运转列车主要是针对枢纽内的货物,利用小运转形式进行集疏运。为了提高运输服务质量,可以对小运转列车实行定时、定点、定线开行,及时将货物运送至无水港。

这两种货物集散方式的列车开行计划应与沿海港口、无水港之间的班列运行计划相协调,以减少货物在无水港的停留时间。

4 结束语

实质上,“一线一港多城市”是一种线形发展模式,“一港多区域”是一种节点式发展模式。“一线一港多城市”模式利用铁路主干线,形成一条内陆纵深经济带,通过铁路运输产品的优化设计与组织,有利于内陆地区特别是西部地区城市与沿海港口的衔接,也有利于铁路通道沿线城市间的交流。“一港多区域”则是将港口作业向内陆无水港转移,使内陆地区直接与港口衔接,其中沿海港和无水港间的铁路运输组织是影响“一港多区域”模式发展效率的关键。两种模式相辅相成、配合发展,对水铁联运的发展,以及对中部崛起战略和西部大开发战略的实施,具有积极的意义。

[1] 张矢宇. 长江港口发展现状及趋势[J]. 港口经济,2008(3):29-30.

[2] 王 刚. 内陆无水港建设与发展模式探索[J]. 港口经济,2009(3):28-30.