郑玄“以易笺诗”考论

2010-01-10陈居渊

陈居渊

摘要:在中国《诗经》学史上,郑玄的《毛诗传笺》久负盛名。尤其是他利用由古代礼义与礼例对《诗》作了制度化的研究,一直被认为是孔子以来说《诗》的重要发展。然而,作为郑玄《诗》学中不可或缺的重要组成部分学的“以易笺诗”,却常为世人所忽略。本文通过对《郑笺》与《易注》的梳理与论证,指出郑玄以《周易》卦爻象与《易传》笺《诗》,虽然大多是片断的,不连贯的,有的甚至是随文引申有感而发,但是他借助《周易》话语,运用当时的社会观念和理论表述自己对《诗》的理解,丰富和深化了《诗》学的“比兴”手法、“天命”观念与讽喻功能,为我们展示了汉代《诗》学研究的新思路和新动向。

关键词:周易;诗经;郑笺

中图分类号:B234.99文献标识码:A文章编号:1003-3882(2010)02-0078-10

《诗经》作为中国最早的诗歌总集,在汉代被尊为“五经”之一。《诗经》不但成为当时士大夫“以其讽诵,不独在竹帛”的必读经典,而且同时也出现了许多诠释《诗经》的著作,如汉代较有影响的就有鲁、齐、韩、毛四家诗说。其中《毛诗》虽然没有立于学官,但一直在私相传授,尤其是经过东汉学者郑玄对它作了笺注之后,“毛传郑笺”便成为汉代以后诠释《诗经》的经典性名著。又因为郑玄本人对儒家“三礼”之学的研究备受历代学者的推崇,被誉为“礼是郑学”,而他也往往利用古代的礼学资源来诠释《诗经》,于是后人每每将其概括为“以礼注诗”、“以礼解诗”、“以礼笺诗”等,并且被广泛渲染。最迟从宋代开始,历经元明清,凡论《郑笺》者可以说是连篇累牍,其中虽然有褒有贬,但是都无法绕开“以礼注诗”的这个议题,以至于今天仍然得到了学术界的关注。不过,笔者在细读《郑笺》过程中,发现“以礼注诗”或“以礼解诗”显然不是《郑笺》唯一的理路,其中与此相辅相成的还有“以易笺诗”,即以研究易学的思想、方法诠释《诗经》。

遗憾的是,近百年来学术界似乎还未见有学者对此作一番系统的梳理和讨论,这对于重新认识郑玄的诗学研究乃至解读《诗经》都是一种缺失。为此,本文分别就郑玄“以易笺诗”的易学渊源和主要内容、基本方法以及《诗》学意义等三个方面,作一些新的稽考与评说。

一、郑玄“以易笺诗”的易学渊源述考

郑玄笺《诗》的易学渊源,史无明文。据《后汉书》的记载,郑玄早年师事京兆第五元先学习《京氏易》,三十三岁时,因“山东无足问者”而经名儒卢植的推荐,改从当时“才高博洽,为世通儒”的马融为师,并由马融传授《费氏易》,于是郑玄作《易注》。可见,郑玄的易学渊源来自马融的授受,并且传承了费氏古文易学的学脉。揆之史实,这样的一种结论,仅仅是一种推测。首先,郑玄不是马融的亲灸弟子,郑玄的《易》并非来自马融的亲自传授。史载郑玄在马融门下学习的境况是“三年不得见,乃使高业弟子传授于玄”,而且在《后汉书》的郑玄本传中,也始终找不到有关郑玄在马融门下究竟学习了哪些具体科目的记载。论者往往据《后汉书》郑玄本传中提到郑玄完成学业辞归的情况时,马融曾经对他的弟子们憾慨地说“郑生今去,吾道东矣”的话,确信郑玄之《易》来自马融所授的《费氏易》。所以到了宋代,一般学者都予以认同,如王应麟就明确称之为“郑康成学《费氏易》”。事实上,范晔《后汉书》所载马融所说的话,实是模仿班固《汉书·儒林传》“田何授《易》于丁宽,学成,宽东归,何谓门人曰:‘《易》东矣”一语移植而来。后唐人李贤在注释《后汉书·郑玄列传》中马融的此番话时,更以《汉书·儒林传》的这句原话注出,于是使人很自然地将郑玄之《易》与马融之《易》联系起来,造成马融的“吾道东矣”即是“《易》东矣”的假象。当然,这两句话的形式上确实非常相似,但是相似不等于说本质上也一致,“吾道东矣”不能证明就是“《易》东矣”。据《后汉书·马融列传》提到马融“注《孝经》、《论语》、《诗》、《易》、三《礼》、《尚书》、《列女传》、《老子》、《淮南子》、《离骚》”等多种,而这些著作在当时都被视为传道的经典。如《老子》被称为《道德经》,《离骚》被称为《离骚经》等。这就表明《后汉书》所载马融“吾道东矣”的话,并不是哪一门具体的学问,更不是专指易学,它与《汉书·儒林传》“《易》东矣”的明确指向完全不同。考刘义庆《世说新语·文学》载:“及(郑)玄业成辞归,既而融有‘礼乐皆东之叹,恐玄擅名而心忌焉。”(卷上之下)再考刘敬叔《異苑》载:“后汉郑玄字康成,师马融,三载无闻,融鄙而遣归,叹曰‘诗书礼乐皆已东矣。”(卷九《四库全书》本)两刘都生活在南朝刘宋元嘉时代,上距汉末远远早于唐人李贤,而且所述郑玄行事基本一致,可见马融所谓的“吾道东矣”,确切地说是指郑玄学成了礼学之后辞归山东故里,并不是专指易学,所以到了宋代叶廷硅编写《海录碎事》时,就直接引援了《世说新语》的“礼乐皆东之叹”而摒弃了《后汉书》的“吾道东矣”的记载。(《海录碎事》卷十八)事实上,所谓“吾道东矣”,是当时学者之间彼此推崇学术造诣高明而普遍使用的一种客套话,并不具有特殊的含意。如《宋书·张邵传》载南朝张敷与宗炳谈“玄言”,“往复数番,少文每欲屈,握麈尾叹日‘吾道东矣。于是名价日重,武帝闻其美,召见,奇之曰‘真千里驹也”。由此推断,范晔在编撰《后汉书》时,有关郑玄易学的渊源已经难以甄别了,故有较为笼统的“吾道东矣”一说。也正因此,《后汉书》提供的“吾道东矣”并不能成为确认郑玄传承了马融《费氏易》的主要依据。

其次,如果我们再检核一下马融《周易注》与郑玄《周易注》的相关内容,郑玄的易学与马融的易学差异也极为明显。限于篇幅,现试举一例。《周易·蛊》“先甲三日,后甲三日”,马融注:“甲在东方,艮在东北,故云‘先甲。巽在东南,故云‘后甲。所以十日之中,唯称甲者,甲为十日之首,蛊为造事之端,故举初而明事始也。言所以三日者,不令而诛谓之暴,故令先后各三日,欲使百姓遍习行而不犯也。”而郑玄则注:“甲者,造作新令之日,甲前三日,取改过自新,故用辛也。甲后三日,取其丁宁之义,故用丁也。”马融意在平息“造事之端”,而郑玄志在“改过自新”,两者的价值取向完全不同。当然,郑玄与马融也有完全一致的解释。如《周易·无妄》中的“妄”字,马融与郑玄都解释为“妄犹望,无所希望也”。又如《周易·艮》九三爻辞中的“艮其限”,马融与郑玄也都解释为“限,要也”。即便如此,我们还是很难肯定郑玄对《周易》词语的训释都来自马融,那是因为与郑玄同时或稍后的荀爽、王肃、虞翻等学者对这些词语也同样作出相同的释义。这说明《周易》中的一些字语释义在当时易学家中都已经形成共识,并非是马融的专利,郑玄也未必信从马融。如李贤在《后汉书·赵岐列传》注中就说:“马季长虽有名当世,而不持士节,三辅高士未曾以衣裾避其门也。”清人王鸣盛据此考证出郑玄不仅鄙视马融,而且“郑虽师融,著述中从未引融语”的结论。因此,从《后汉书》的记载与传世的马、郑注本的比照来看,一定说郑玄易学渊源于马融传授的《费氏易》也是有困难的。

不过,从现有保存在宋人王应麟辑录的《周易郑康成注》和清人惠栋、张惠言、孙堂、黄奭、袁钧等相

继增补修订的《郑氏周易注》以及《毛诗注疏》所引《郑笺》所援引的一些具体易学资料来看,其中不仅有费直、马融易学的影子,而且同样烙有孟喜、京房易学的印记。如《小雅·白驹》“皎皎白驹,贲然来思”,郑玄笺云:“易卦曰:山下有火,贲。贲,黄白色也。”所谓“易卦”,即指《象传》解释《贲卦》的“山下有火,贲”,但是郑玄又认为贲有“文饰之貌”,这显然因袭了《京房易传》“贲者,饰也。五色不成谓之贲,文彩杂也。山下有火,取象文明”的解释。又如《大雅·大明》“会朝清明”,郑玄笺云:“会,合也。《书·牧誓》曰:“时甲子昧爽,武王朝至于商郊牧野,乃誓。”考《焦氏易林》“噬嗑”、“复”、“快”、“升”四卦取象都解释为“周师伐纣,克于牧野。甲子平旦,天下悦喜”,“平旦”即“昧爽”,表示为拂晓,天未全明之时。《尚书·太甲上》:“先王昧爽丕显,坐以待旦。”所以郑玄所说的“甲子昧爽”,事实上也就是由《焦氏易林》所载的“甲子平旦”转换而来。清代乾嘉学者臧庸曾经考证说:“郑注《诗》、《礼》中所引《易》义皆用京氏学,与《易注》用费学不同。”由此可见,郑玄笺《诗》的易学渊源是融通诸说,兼采各家之长。从而也为他”以易笺诗”提供了新的内容。

二、郑玄“以易笺诗”的主要内容

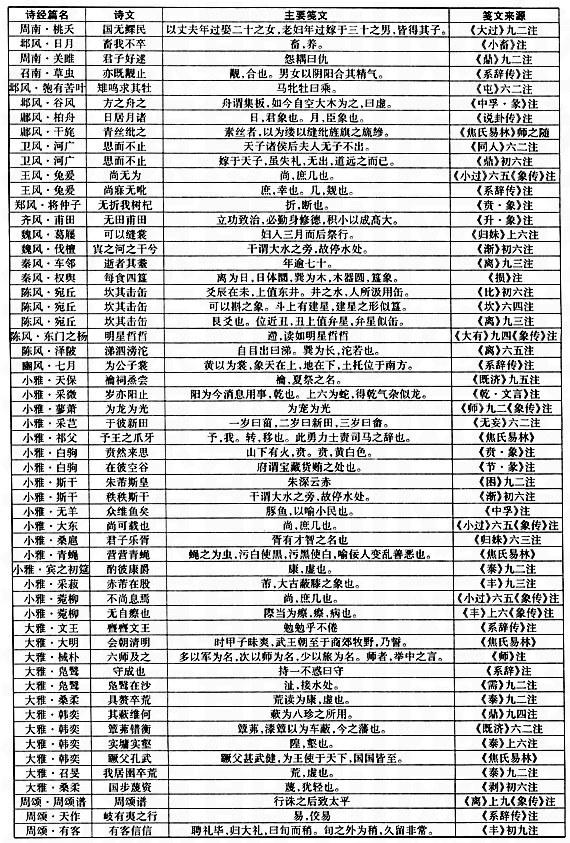

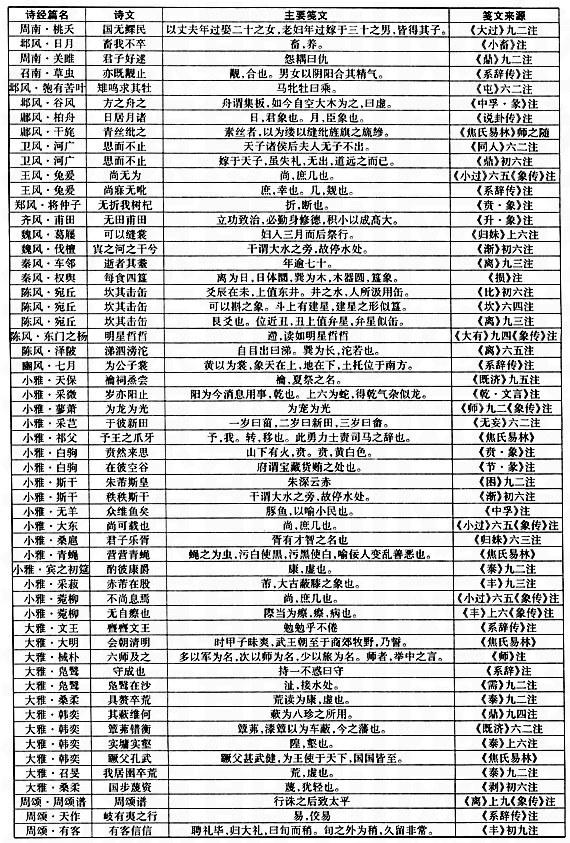

郑玄“以易笺诗”的主要内容,基本上涵盖了《风》、《雅》、《颂》三大部分。据笔者所考,其中《周南》3,《召南》1,《邶风》2,《鄘风》2,《卫风》2,《王风》2,《郑风》1,《齐风》1,《魏风》2,《秦风》2,《陈风》5,《豳风》1,《小雅》17,《大雅》12,《周颂》3,共56首,几占《诗经》三百篇的五分之一。

从上述所列表中,不难看出,郑玄”以易笺诗”的内容,大致集中在《风》、《雅》两部分,而《风》以《周南》、《陈风》为主,《雅》则《小雅》与《大雅》基本相当。而这些注释涉及了《大过》、《小畜》、《鼎》、《屯》、《中孚》、《同人》、《小过》、《贲》、《升》、《归妹》、《渐》、《离》、《损》、《比》、《坎》、《既济》、《师》、《无妄》、《节》、《困》、《泰》、《丰》、《需》、《剥》等二十四卦四十二爻辞以及《象传》、《彖传》、《系辞传》、《说卦传》、《文言传》与《焦氏易林》共计56条《易》注。就其内容而言,一是以易学的字义训释《诗》的词语。如《周南·日月》“畜我不卒”,《郑笺》:“畜,养。”源于郑玄《周易注》的《小畜》注。《周颂,天作》“岐有夷之行”,《郑笺》:“易,佼易。”源于郑玄《周易注》的《系辞传》注。《小雅·宾之初筵》“酌彼康爵”,《郑笺》:“康,虚也。”源于郑玄《周易注》的《泰》九二注等。二是阐发《诗》的意义。如《召南,草虫》“亦既觏止”,《郑笺》:“觏,合也。男女以阴阳合其精气。”源于郑玄《周易注》的《系辞传》注。《陈风·泽陂》“涕泗滂沱”,《郑笺》:“自目出日涕。巽为长,沱若也。”源于郑玄《周易注》的《离》六五注。《周颂·有客》“有客信信”,《郑笺》:“聘礼毕,归大礼,日旬而稍。旬之外为稍,久留非常。”源于郑玄《周易注》的《丰》初九爻注等。那么郑玄又是以怎样的具体方法来“以易笺诗”的呢?据笔者的初步考察,总体上不出《周易》卦爻象与《易传》笺《诗》二大端。

三、郑玄“以易笺诗”的基本方法

以《周易》卦爻象笺《诗》,这是郑玄”以易笺诗”的方法之一。所谓卦爻象,是指综论一卦或一爻之象征的事物和现象,它对物对事不只是含有重复或两种意义,而且包含多种意义和多种事物。如《周易·乾》卦的“元亨利贞”,《周易·坤》卦的“利牝马之贞”等。郑玄即以此笺《诗》。如《大雅·械朴》“周王于迈,六师及之”,《毛传》说:“天子六军。”《郑笺》云:“军二千五百人为师,多以军为名,次以师为名,少以旅为名。师者,举中之言。”这样的一种解释,正是来自郑玄对《师》卦象的注释。又如《小雅·无羊》“众维鱼矣”,《毛传》说:“阴阳和,则鱼众多矣。”《郑笺》云:

三,辰在亥,亥为豕。爻失正,故变而从小名言豚耳。四,辰在丑,丑为鳖蟹。鳖蟹,鱼之微者。爻得正,故变而从大名言鱼耳。三体兑,兑为泽。四上值天渊,二五皆坎爻,坎为水,二侵泽,则豚利,五亦以水灌渊,则鱼利。豚鱼,以喻小民也。而为明君贤臣恩意所供养,故吉。

这是郑玄《周易注》中对《中孚》卦辞“豚鱼吉”的解释。按照郑玄的爻辰说,《中孚》的三四两爻为阴爻,当从三四两爻爻辰,三爻值亥,亥的生肖为猪,三爻以阴爻居阳位失正,所以说是小猪。又按爻体,因为三爻是《中孚》的下兑爻,兑为泽。四上值丑,丑为斗,为天渊星。由于《中孚》的二五爻都处阳位,体坎,坎为水,二爻以水进,而兑泽有利于豚,五又以水灌于四爻的天渊,也是有利于鱼。就人事而言,则为小民。四为臣,五为君,故三四豚鱼为明君贤臣所供养而有吉了。可见,这是郑玄利用爻辰与爻体之象来诠释《械朴》诗的。

再如《陈风·宛丘》“坎其击缶,宛丘之道”,说的是古人鼓缶唱歌的娱乐活动,并没有其他的含意,《毛传》仅解释为说:“盎,捐之缶。”然而郑玄笺《诗》则联系《比》初六“有孚盈缶”,《坎》六四“樽酒簋贰用缶”和《离》九三“不鼓缶而歌”的三卦三爻辞的注释而提出了新解。他说:

《比》初六:爻展在未,上值柬井,井之水,人所汲用缶。缶,汲器。

《坎》六四:上承九五,又互体在震上。爻辰在丑,丑上值斗,可以斟之象。斗上有建星,建星之形似簋。贰,副也。建星上有弁星,弁星之形又如缶。天子大臣以王命出会诸侯,主国尊于簋副设玄酒而用缶也。”

《离》九三:艮爻也。位近丑,丑上值弁星,弁星似缶。

所谓“爻辰在未”,是指《比》卦的初爻属阴,当取《坤》卦的初爻纳未,而未于天上值东井(二十八宿中南方七宿之一的井宿),《礼记·月令》“仲夏之月,日在东井”,《小雅·大东》“维南有箕”,孔颖达疏:“郑称参傍有玉井,则井星在参东,故称东井。”据《开元占经》记载,东井属水星,象法水。未就时间而言为六月,就空间而言为西南。西南之分野与井宿之星象对应,故“上值东井”。同时,郑玄又解释说:建星有六星组成,属斗宿,弁星一名天弁,有九星组成,亦属斗宿,其形状像缶。可见郑玄是从爻象纳未引出天上东井,并且又从东井为水星,引出水和汲水器缶之象,这种把天上星象对应于地上方位的分野虽然并非是郑玄的首创,但是可以证明郑玄是以取《周易》爻辰所主天星之象来解释《陈风·宛丘》诗的。

郑玄除了假借卦象,也借用爻象笺《诗》。如《小雅·斯干》“秩秩斯干”,所谓“秩秩”,是指秩序井然;所谓“斯干”,是指宫室。考《毛传》:“斯干,宣王考室也。”《汉书-刘向传》载刘向上疏汉成帝:“周德既衰而奢侈,宣王贤而中兴,更为俭宫室,小寝庙。诗人美之,《斯干》之诗是也。”又汉元帝时,翼奉上迁都之议说:“因丙子之孟夏,顺太阴以东行,到后七年之明岁,必有五年之余蓄,然后大行考室之礼”。李奇注:“凡宫新成,杀牲以爨祭,致其五祀之神,谓之考室”;师古曰:“考,成也,成其礼也。《诗·小雅·斯干》之诗序曰:‘斯干,宣王考室也,故奉引之。”可见该句所描述的是当时宫室建筑的一种

基本风貌。自郑玄解释“秩秩,流行也;干,涧也”后,于是就有所谓的“涧中流水”一说。古代“干”字又可假借为“涧”字,《诗·考架》:“考槃在涧,”《经典释文》:“涧,《韩诗》作干。”然而涧从閒,閒即空阔宽大的意思,《楚辞·招魂》“像设居室,静閒安些”,王逸注:“空宽日閒。”再考郑玄注《礼记·大传》“干袷及其高祖”句说:“干,犹空也。”这说明干字还包含有水畔空虚之义。《魏风·伐檀》“真之河之干兮”之“干”,郑玄注:“干谓大水之傍,故停水处。”可见《斯干》、《伐檀》两诗之“干”,郑玄都认定与水有关。对此,宋代学者欧阳修曾批评说:“毛于《斯干》诂训而已,然与他诗多不同。郑《笺》不详诗之首卒,随文为解,至有一章之内,每句别为一说,是以文意散离,前后错乱,而失诗之旨归矣。”不过,郑玄之所以将干解释为大水之旁,那正是来源于他对《渐》卦初六爻辞“鸿渐于干”的注释。按照传统的解释,该爻辞的“渐”字,意为逐渐前进,鸿指水鸟或大雁,干即水边,“鸿渐于干”句所描述的是鸿雁飞起来逐渐前进到水域的岸边场景。由此可见,郑玄是以《周易》的爻象来笺《斯干》诗的。

郑玄不仅运用《周易》的卦爻象与《易传》笺《诗》,而且也援引《焦氏易林》提供的各种卦爻象笺《诗》。《焦氏易林》以《周易》六十四卦的先后为序,每一卦下面各配六十四首短诗,共计有短诗四千零九十六首。全书内容包蕴着内外卦象、互象、错象、反象、易象等丰富的卦象易理。同时,《焦氏易林》还吸收《周易》以韵散相间的散体和《诗》句法简洁的特点,将其改造成为精炼的四言短体诗。如《乾》卦辞“乾,元亨利贞”,《焦氏易林》解释为:“道陟多阪,胡言连蹇,译瘠且聋,莫使道通,请谒不行,求事无功。”《坤》卦辞“坤,元亨,利贞。勿用有攸往。利建侯。”《焦氏易林》则解释为:“招殃来螫,害我邦国,病伤手足,不得安息。”这种在解释《周易》卦象时注重诗句的韵律和节奏,通过运用扩充、缩略、替换、变换卦辞句子结构成分、化合诗句等各种手段,将卦辞改造成整齐划一的四言韵语的特点也为郑玄笺《诗》所汲取。如《小雅-青蝇=》‘‘营营青蝇”,《郑笺》:“蝇之为虫,污白使黑,污黑使白,喻佞人变乱善恶也。”又如《大雅·韩奕》“蹶父孔武”,《郑笺》:“蹶父甚武健,为王使于天下,国国皆至。”再如《鄘风·干旄》“素丝纰之”及下章“素丝组之”,《郑笺》都以“旌旗”解之,这也正是源于《焦氏易林》“干旄旌旗,执帜在郊,虽有宝珠,无路致之”对《周易·随》卦的取象。

为了便于分析,现将《郑笺》中的具体篇名、诗文、主要笺文与笺文来源列表如下,以示比照:

以《易传》来揭示《诗》义,也是郑玄“以易笺诗”的重要方法之一。《易传》是一部战国时期解说和发挥《周易》经文的论文集,相传其学说本于孔子,具体则由孔门后学编撰而成。从上述表格所列郑玄以《易传》笺《诗》的具体内容来看,他所援引的主要是《彖传》、《象传》、《系辞传》、《文言传》和《说卦传》五种。如《谷风》《柏舟》《将仲子》《采微》《菀柳》《小星》等。其中尤以《象传》与《系辞传》为主。《象传》是专门解释卦名、卦义、爻辞的文字。如《乾》卦的卦名被解释为“天行健,君子以自强不息”,而其初九爻辞“潜龙勿用”则被解释为“阳在下也”。据此,《小雅·蓼萧》“为龙为光”句,按照《毛传》的解释,“龙”当为“宠”,认为此诗为“天子燕诸侯时的以上颂下之词”。郑玄则将其改为“为宠为光”,并进一步申言是“言天子恩泽光耀被及己也”。不过从整诗的意思来看,解“龙”为“宠”,并不贴切,因为“宠”的意思是荣幸,用于下对上,如《左传·昭公二年》“少姜有宠于晋候”,说的是少姜深受晋侯的宠爱。又如《吕氏春秋·介立》:“晋文公反国,介子推不肯受赏,自为赋诗曰:‘有龙于飞,周徧天下。”高诱注:“龙,君也,以喻文公”。清代学者俞樾认为该诗为远国之君朝见天子时的誉美之词,即是诸侯在宴会中祝颂周王的诗。所以“为龙为光”,实际是以下颂上之词,所表达的是各路诸侯见到天子时的崇拜之情,而龙在中国文化中一直是天子的象征,将龙比喻天子也是中国古代的贯例,因此此处的龙应取其本义,不当解释为“宠”。至于“光”字,则可解释为“日”,《楚辞·九歌·云中君》“与日月兮齐光”,又《说卦传》说“离为日”,考虞翻于《未济》六五注“离为光”,于《需·彖》则曰“离日为光”。由此可见,“日”与“光”字义相同。张孟阳《七哀诗》注:“朱光,日也。”陆士衡《演连珠》注:“重光,日也。”以日为光,应该是本义。也正因此,“为龙为光”实际上就是“为龙为日”,“龙”与“日”本来就是人君之象,古即有此义,然而郑玄改为“为宠为光”,实际上是他将《象传》对《师》九二爻辞“在师中吉,承天宠也”的解释移植于对《小雅·蓼萧》“为龙为光”的解释。此外,如《兔爰》“尚无为”、《大东》“尚可载”、《菀柳》“不尚息”等句,《郑笺》均解释为“尚,庶几也”,而这也正是渊源他对《象传》“密云不雨,已尚也”的解释。此外如《天作》、《凫鹭》、《文王》、《七月》等诗篇也都借用《系辞传》来解释。

需要指出的是,郑玄在以《易传》笺《诗》的过程中,往往《易》、《礼》相辅相成。如《秦风·权舆》“每食四簋”,《郑笺》云:“四以簋进黍稷于神也。初与二直,其四与五承上,故用二簋。四巽爻也,巽为木。五离爻也,离为日。日体圜,木器而圜,簋象也。”此注又互见于《周礼·考工记旊人》、《仪礼·少牢馈食礼》。又如《魏风·葛屦》“可以缝裳”,《郑笺》援引《仪礼·特牲馈食礼》云:“宗庙之礼,主妇奉筐米。”又援引《仪礼·士昏礼》云:“妇人三月而后祭。”此实源于郑玄对《归妹》上六“女承筐无实”的注释。再如《召南·草虫》“亦既见止,亦既觏止,我心则降”,《毛传》云:“止,辞也。觏,遇;降,下也。”《郑笺》云:“既兄,谓已同牢而食也。既觏,谓已昏也。始者忧于不当,今君子待已以礼,庶白此可以宁父母,故心下也。《易》曰:‘男女觏精,万物化生。”这里所说的“同牢”,即同牢之礼,指古代婚礼中新夫妇同食的一种仪式。据《仪礼·士婚礼》载,夫妇先同牢共食而后成婚,意思是说男女先举行仪式而后才能成婚,所以郑玄又引《系辞传》的“男女觏精,万物化生”来证明“既觏”即已成婚。清人陈启源在《毛诗稽古编》中评价该诗时也说:“《笺》以见止为同牢之时,以觏止为初婚之夕,因引《易》‘觏精语证之,后儒多笑其凿。然古诗简贵,不应一事而重复言之,郑分为两义,亦非无见。”陈氏所说的“两义”,显然是指郑玄既用礼学也用易学来诠释《草虫》一诗的含义,在一定程度上弥补了由古代礼义与礼例对《诗经》作古代制度化诠释的偏失,可以说是独辟蹊径。

然而郑玄以《周易》卦爻象与《易传》笺《诗》,正为我们展示了他尝试运用新的思路研究《诗经》,从而也就凸显出多层次的《诗》学意义。

四、郑玄“以易笺诗”的诗学意义

《周易》从本质说不是一部文学评论著作,但是通过上述郑玄以运用《周易》“易象”、“取象”等笺《诗》所体现出来的审美联想,使作品在一定程度上达到了“言有尽而意无穷”的效果,可以说这也是古

代文学形象理论的源头之一。也正因此,郑玄”以易笺诗”所展示的诗学意义也是多层次的。

首先,《周易》“易象”、“取象”的审美联想,丰富了《诗》学的“比兴”手法。《周易》的卦、爻象作为一种意象,主要是以事物的外态图形为审美特征,即意中见美,因形得象,由象得意,得意忘形。然而诗歌则以语言描绘出形象,为想象提供了清晰的表象,它与易象一样直接供人们心灵的享受。《系辞传》称《周易》“其称名也小,其取类也大”,韩康伯解释为“托象以明义,因小以喻大”,即以个别表现一般,以有限表现无限。卦象是特定的,其内涵却可以加以引申。可见《周易》的卦、爻象并不是直接展现,而是借外物比况和衬托,这与《诗经》的比兴在表现方式上是相通的。如《王风·君子于役》“君子于役”,《明夷》初九“君子于行”,行、役,在古代都是指因服役或公务而跋涉在外,所以又并称为“行役”,如《魏风·陟岵》“予子行役,夙夜无已”。“君子”这个概念在古代有其特殊的含义,它并非专指手握权力的“大人”,而是泛指一切有德行的人。“君子于役”与“君子于行”,当然也并非指“大人”,而是站在妻子的角度指行役在外的丈夫,所以在“君子”这个词的象征意义上,《诗》与《易》是相通的。又如《小雅·甫田》“以其妇子”、《小雅·大田》“以其妇子”,而《易·家人》九三“妇子嘻嘻”,《易》与《诗》所称的“妇子”,都是指妻子儿女,这是当时习惯使用的语言。也正因此,清人汪师韩称“可与言《诗》,必也通于《易》”,章学诚也说“《易》之象也,《诗》之兴也”、“《易》象虽包六艺,与《诗》之比兴,尤为表里”、“《易》象通于《诗》之比兴”,现代学者尚秉和先生曾说:“始吾以《易》象失传,故《易》说多晦,乃浏览《毛诗》新旧各说,其晦黯与《易》同。”闻一多先生将隐和喻进行对照时,把比归入喻,把兴和象归入隐。他认为喻和隐“手段和效果皆同,不同的只是目的。”他还认为,由于《诗》有兴,《易》有象,“所以《易》有《诗》的效果,《诗》亦兼《易》的功能,而二者在形式上往往不能分别。”他这里所说的“《易》有象”,就是《周易》“取象”的表现方式。事实上,郑玄对此早有明确地说明。他在注释《周礼·春官宗伯·大师》曾引郑众之语说:“比者,比方于物也;兴者,托事于物。”在笺《诗大序》中又认为“风化,风刺,皆谓臂喻”,“兴者,以善物喻善事”。孔颖达《诗序·正义》说:“比之与兴虽同是附托外物,比显而兴隐,当先显后隐,故比居兴先也。”可见比兴实际上既是一种隐喻,也是一种取象,所以孔颖达在疏解《大雅·凫鹭》时认为“取其象类为喻”,又在《周易正义》中说“凡《易》者,象也,以物象而明人事,若《诗》之比喻也”。(卷一)这表明他们都意识到了《周易》卦、爻辞的“取象”与“立象见义”,与诗歌运用隐语或比兴的形象表现原则的一致关系,从而强化了诗歌的表现力。如《小雅·鹤鸣》“鹤鸣于九皋,声闻于野。鱼潜在渊,或在于渚”,“鹤鸣于九皋,声闻于天,鱼在于渚,或潜在渊”,此里的“渚”、“渊”交错协韵,都象征水。《毛传》说:“兴也,皋,泽也。言身隐而名著也。”《郑笺》则进一步解释说:“兴者,喻贤者虽隐居,人咸知之。”而《周易·中孚》九二爻辞为“鸣鹤在阴,其子和之”,上九爻辞为“翰音登于天”。这样,《易》与《诗》二者都用“天之高”、“渊之深”、“鹤鸣之音”为基本素材,从而构成“比兴”与“取象”的融通,诗歌自身那种朦胧、薄弱的感性形象得到了充分的外现。此外,如《邶风·柏舟》:“日居月诸,胡迭而微?”意思是说白昼有日夜有月,为什么明暗相交迭?对此,《毛传》并不没有指明其兴为何,而《郑笺》则云:“日,君象也;月,臣象也。”又《豳风·七月》“我朱孔阳,为公子裳”,《郑笺》云:“乾为天,坤为地,天色玄,地色黄,故玄以为衣,黄以为裳,象天在上,地在下,土托位于南方。”郑玄的这一种解释,溯其源头,都渊自于《周易》的“取象”,这不仅加强了作品的形象性,而且也提升了诗歌“比兴”的艺术效果。从理论上看,《易》与《诗》都是全面反映当时社会生活的画面,但是它又不是生活的简单复写,它必须创造出自己特殊的感悟来观照世界。从这一意义上说,郑玄借用《周易》的“易象”或“取象”笺《诗》也就丰富了《诗经》的比兴手法。

其次,《周易》的天人之学,深化了《诗》学的“天命”的观念。《周易》经传虽然涵泳天地人三才之道,昭示了人生于天地之间与天地同一,但是天地之道终究归宿为人道。如《象传》解释《泰》卦说:“天地交,泰。后以财成天地之道,辅相天地之宜,以左右民。”郑玄解释说:“财,节也。辅相、左右,助也。以者,取其顺阴阳之节,为出内之政。春崇宽仁,夏以长养,秋教收敛,冬敕盖藏,皆可以成物助民也。”这里郑玄虽然没有明确指出天道是什么,但是所谓“阴阳”、“春夏秋冬”,其实就是代表了天道,最后又都落实到“宽仁、长养、收敛、盖藏”的人道。郑玄“以易笺诗”,并不是纯粹的学术活动,而是有着更多的他对现实社会的关怀,即将易学的天地之道以及人君的道德行为贯串于他的《诗》学之中。我们知道,在《诗经》中,古人对于天道的崇敬往往是与他们对道德行为评判标准紧密联系在一起的。《大雅·板》:“敬天之怒,无敢戏豫;敬天之渝,无敢驰驱。”《大雅·大明》:“天监在下,有命既集……有命自天,命此文王。”《大雅·假乐》:“假乐君子,显显令德。宜民宜人,受禄于天。保右命之,白天申之。”在古人看来,天命事实上不是外在于他们的客观存在,而是德性的外化,即无德性即无天命,有德性就能应天命。换言之,天命不是根据自己的善恶行为作用于人事,而是根据人们善恶行为是否合乎德性做出赐福还是降祸的选择,这种充满了浓厚的效法天命的理念,正与《周易》的天人之学相一致。如《齐风·甫田》“无田甫田,维莠骄骄”句,传统的解释认为该章描述的是大田一望无垠及野草的茂盛,诚如《毛传》所说的“大田过度而无人功终不能获”。然而《郑笺》云“喻人君欲立功致治,必勤身修德,积小以成高大”,这正是基于郑玄对《升》卦的解释:“升,上也。坤地巽木,木生地中,日长而上,犹圣人在诸侯之中,明德日益高大也。”这是以树木在地上生长、由小到大比喻为“圣人”之美德积累由少渐多,即将植物生长的自然性、自然法则比喻为人的处世品德,这显然是郑玄引申了《象传》解释《升》卦为“君子以顺德,积小以高大”所作出的诠释。其实,《周易》所描绘的现实世界,曾为古人为追求理想世界提供了广阔的前景,与天同一,与天同寿,也是古人憧憬平安、吉祥的共同心理。郑玄虽然崇尚《周易》的一种天人之学,然而他并没有离开人道而一味地去探讨天道,同样也没有离开天道而一味地去探讨人道,而是着眼于探索自然与社会的相互关系,寻求带有普遍规律性的东西,从而不仅指导人事,而且是着眼于现实政治。这不仅深化了《诗》学所体现的“天命”观念,而且也深化了将自身与自然同一,即“天人同一”的诗化世界。

再次,《周易》的仁义教化,深化了《诗》学的讽喻功能。众所周知,郑玄对《诗经》功能的总体认识归结为“匡救其恶”与“现时、刺过讥失”,那就是他在《诗谱序》中所说的那段著名的话:“论功颂德所以

将顺其美,刺过讥失所以匡救其恶,各于其党,则为法者彰显,为戒者著明。”而在《六艺论·诗论》中他又补充说:“诗,弦歌讽喻之声也。自书契之兴,朴略尚质,面称不为谄,目谏不为谤。君臣之接,如朋友然,在于恳诚而已。斯道稍衰,奸伪以生,上下相犯。及其制礼,尊君卑臣,君道刚严,臣道柔顺,于是箴谏者希,情志不通,故作诗者以诵其美而讥其过。”郑玄的这样一种诗学意识,在《郑笺》中也确实表现的相当充分。如《小雅·十月之交》“今此下民,亦孔之哀”,《小雅·四月》“冬日烈烈,飘风发发”,对此《毛传》均未作出解释,而《郑笺》则认为“君臣失道,灾害将起,故下民亦甚可哀”,“言王为酷虐惨毒之政如冬日之烈烈矣,其亟急行于天下如飘风之疾也”。又如《小雅·小宛》“螟蛉有子,蜾赢负之。”《毛传》:“螟蛉,桑虫也;蜾赢,蒲卢也;负,持也。”《郑笺》则解释说:“喻有万民不能治,则能治者将得之。”前二条当然是讥刺为王执政的残酷,后一条则预示王祚将终,昏主俊臣必遭至大祸。仅从此数条笺注而言,郑玄诗学的“匡救其恶”和“刺过讥失”意识是较为明显的。不过,郑玄并没有停留在这一讽喻的层面,而是更加强调了人君当以仁义教化天下为职责,这也正是与他注《易》注重为君之道与圣贤之道的指导思想相吻合。如他在注释《鼎》卦时说:“鼎,象也,卦有木水之用。鼎亨孰以养人,犹圣君兴仁义之道以教天下也。”在注释《井》卦时说:“井以汲人水无空竭,犹君子以政教养天下,惠泽无穷也。”在注释《明夷》卦中说:“夷,伤也。日出地上,其明乃光。至其人地,明则伤矣。故谓之明夷。日之明伤,犹圣人君子有明德而遭乱世抑在下位,则宜自艰无干事政,以避小人之害。”如果说郑玄注《周易》体现了他的思想活动和价值取向的话,那么他“以易笺诗”强调仁义教化,同样折射出他对人世的感怀。虽然郑玄“以易笺诗”的表述大多是片断的,不连贯的,有的甚至是随文引申有感而发,但是他借助《周易》话语,运用当时的社会观念和理论表述自己对《诗》的理解,阐发他所理解的抽象的仁义教化观念,从而也在一定程度上深化了他本人一再强调的“匡救其恶”与“刺过讥失”的《诗》学理论。

综上所说,郑玄“以易笺诗”,虽然远远不如他“以礼笺诗”那样为历代学人所注目,但是从《诗》学的角度而言,无疑更具文学的意蕴与审美特征。它与“以礼笺诗”一样,客观上都为《诗》注入了新的养料,不仅提高了《毛诗》的文学地位,同时也开启了研究《诗经》新的思路和学术方向,为我们提供了一个认识早期《诗经》研究基本情况的连续性线索,值得我们重视与研究。

责任编辑:林忠军刘保贞