《1977》那些人、那些事

2009-10-13木叶子

木叶子

为庆贺建国60周年,上海话剧艺术中心将陆续打造一系列献礼作品,大型青春励志话剧《1977》便是这应景的头一炮。这出改编自电影《高考1977》的话剧,正在紧锣密鼓地排练中。由上海话剧艺术中心喻荣军操刀改编,特邀中国国家话剧院副院长、中国戏剧家协会副主席王晓鹰担当导演,该剧可谓是中国南北两地菁英戏剧人的强强联手。

1977年到底发生了什么?《1977》又将怎样呈现舞台?南北两地戏剧人又碰撞出了怎样的火花?怀揣着诸多问号,笔者前往剧组一探究竟。

“1977年,一个很有意思的年份,是风头浪尖上的一年,黑夜与黎明正在交替……”编剧喻荣军反复地叨念着数字“1977”,饶有兴致的模样也激起了笔者对那个激情燃烧年代的回想,同时更想一探此次的话剧改编版有怎样的突破。

笔者:话剧《1977》是脱胎自电影《高考1977》,作为改编者,如何看这部电影作品?

喻荣军:这是很有质感的一个作品,真实地反映了当时知青对知识的诉求、对改变命运的渴望。改革开放30年,中国“跑着往前赶”,凭着一股气、一份劲、一种精神。现在我们要延续这种精神,让现在的年轻人知道30年的成就不是无缘无故的,而是靠着父辈们的不断努力。他们是过往的开拓者,时代的承担者,更是现代社会的支柱。

笔者:1977年,你在做什么?或者说对于那个年代、那个年代的人有着怎样的记忆?

喻荣军:大喇叭,是我对于那段特殊时期的唯一印象,所以话剧《1977》开场就是大喇叭。对于知青,我的印象就是送菜。隔三差五,在下午放工的时候,母亲会把从家里菜地里摘的菜,塞满一个小竹篮子,让我给邻村的几个知青送去。夏天烈日下割稻打场,他们都裹得严严实实的,怎么晒都晒不黑。三个知青在一起就说上海话,反正我们也听不懂,只知道他们把洗澡说成“打油”,于是,几个村里的小孩子都知道了这句上海话——阿拉去打油!

笔者:从电影《高考1977》到话剧《1977》,应该不单纯是名称上对于“高考”的省略吧?

喻荣军:剧名改成《1977》,我希望更多关注的是那个特殊的年代,特殊的群体,而不只是高考这个事件本身。整个戏是想从张鑫源这样一个当代青年人的视角切入到当年的知青生活,让这几十年的历史跨度在瞬间发生、交合、融入,这是舞台上的张力。今天年轻人的生活并不是过去生活的延续,而是冲突之中的一种投射,这是中国近几十年发展的一种精神浓缩。知识可以改变一个人的命运,一代人的命运,一个国家的命运。在那个年代,他们别无选择,可在今天,我们可以自由选择。所以,在剧中,知识是关键词,选择才是核心。

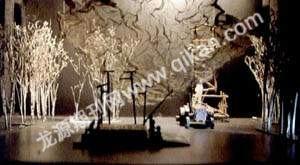

喻荣军在剧本里这样描述舞台:干净、写意、空灵,一个实实在在的年代刀刻斧凿般被定格在我们面前。导演王晓鹰将这般意象化的描述变成了真实,不仅将当年的解放牌拖拉机搬上舞台,更把具有象征寓意的白桦林安置于舞台两侧。看着舞台模型,笔者不禁被它洋溢着的生命力所震撼,同时对此次中国南北两地菁英戏剧人强强联合有了更多的期待。探班的过程中笔者注意到,导演王晓鹰对每个道具、音乐、表演点的配合都“斤斤计较”。谈话中,他却是个风趣随和的学者,言语中的感染力令人折服。

笔者:对于你,“1977”意味着什么?

王晓鹰:《1977》对我有特殊的吸引力。我参加过1977年高考,接着1978年考上一所理工大学又放弃入学,直至1979年考入中央戏剧学院导演系,所谓“新三届”的考场我都进过。这个过程现在回想起来,可以说就是一个年轻人以自己的努力、自己的选择来决定自己的生活道路的过程,而对个人前途这种程度的自我掌控,在1977年之前是不可想象的!1977年恢复大学招生考试制度,则具有另外一种深刻而久远的意义,它改变了全社会面对知识的思维方式,更改变了年青人面对生活、面对命运的行为方式,揭开了从根本上改变国家命运、民族命运的序幕。

笔者:《1977》所涉及的时代变迁,深刻而庞杂,话剧将如何承载并将其呈现舞台?

王晓鹰:通过人,一个个具体人物的具体感受。老迟复杂而又耐人寻味的“表里不一”、潘志友“人各有志”式的艰难选择、陈琼心里最具时代标签的五味杂陈、陈甫德身上那种中国知识分子特有的与忍辱负重同在的社会责任感、张国强野性未泯的甚至不惜以自戕为代价的抗争、阿三自足自知中的无奈、小根宝自哀自怨中的渴望……这些人物心中所激荡着的,是在迷茫困顿中对美好生活的憧憬,是在抹杀个人价值的时代中个人意识、权利意识、尊严意识的启蒙,是自己选择生活、自己面对命运的生命自觉的萌发。那也许就是一种告别过去、迎接未来的人性挣扎和人性觉醒!同时,那也是时代的启蒙、时代的觉醒!

笔者:作为导演,你希望观众从《1977》中看到什么?

王晓鹰:《1977》是一种对话,是今天的青春与逝去的青春的对话,是父辈的青春与儿女的青春的对话,是都市的青春与偏远的青春的对话,也是各种青春自己跟自己的对话……

话剧《1977》集结了上海话剧中心诸多实力派演员,可谓阵容强大。老一辈演员,将自己对于岁月的记忆倾注其中;青年演员,虽没有对那个时代真实的体验,但他们正在努力地接近。谈起“1977”,他们都兴致盎然。

吕凉(老迟扮演者):其实,老迟还是非常善良的。他的那些偏激、执着、蛮横霸道、不近情理的举止行为,在那个年代是极为普通、正常、司空见惯的,他是个好人。

感悟:1977年,我参加了高考,之后我跨进了大学的校门,我是那个年代的幸运儿。

周野芒(扮演陈甫德):一个父亲,一个被划为“黑五类”的家长,也是一个被女儿称为“我妈妈的前夫”的人,千里迢迢从上海赶到边疆,不惜拿自己的余生当赌注,作为对女儿上大学的支持。因为,他坚信:天就要亮了!

感悟:我是1978年参加高考的,当年许下宏愿:只要能录取,绝不离开舞台。如今依旧在坚持。记得,考完试的第二天就跑去苏州向父母汇报,当时父亲的剧本《难忘的一九六七》正在苏州上演,我母亲是女主角之一。

走出排练厅,笔者脑中先前的问号,变为了惊叹号。在祖国母亲60岁生日之际,观看这样一出鼓舞人心之作,怎能不叫人感叹!

电影《高考1977》让我们回到过去,而话剧《1977》则是要把我们拉回现实。电影是对当时生活的真实写照,而话剧一半是电影、一半是重构;一半是历史、一半是当下。