佛衣样式中的“半披式”及其在南北方的演绎

2009-09-25费泳

费 泳

内容摘要:“半披式”是中国佛像服饰民族化进程中发生时间最早、延续时间最长的佛像衣着样式。本文结合造像实例及律典规制,对7世纪前汉地“半披式”佛衣的披着方式及其演绎予以疏理,阐释其在同期多样化佛衣样式中的发展脉络。

关键词:佛像;袈裟;半披式

中图分类号:K892.23文献标识码:A文章编号:1000-4106(2009)03-0025-10

从现有实物资料看,“半披式”佛衣是中国汉地自创并较早出现的一种佛衣样式,也是北方早期石窟造像最为常见的佛衣样式,在佛像的发展历程中扮演了极其重要的角色。“半披式”佛衣与其后出现的“褒衣博带式”、“敷搭双肩下垂式”等佛衣或叠加或融合,演化出诸多纷繁的佛衣披着样式,其踪迹几乎涵盖了东晋以后中国佛像制造的全过程,影响播及朝鲜和日本。以下即对“半披式”佛衣的披着方式及其在南北方的演绎予以疏理。

一炳灵寺“半披式”佛衣的典型特征

由“半披式”佛衣的早期实例,并不能得到唯一的标准样。现有明确纪年的“半披式”佛衣的佛像,最早见于西秦建弘元年(420)前后的炳灵寺第169窟,其中第6龛主尊无量寿佛、第22龛主尊立佛及第9龛东向两身立佛,所着袈裟样式均可视作“半披式”佛衣的代表,现对其着衣特征列表如下(表1)。

由表1可知“半披式”佛衣名称主要取自佛衣半披右肩这一特征,而对炳灵寺第169窟反映出的不同特征也需加以注意,这对考察其后较为复杂佛衣样式的成因具有指导意义。

“半披式”佛衣在学界的称呼并不统一,中国学者或称“偏衫”,或谓“半披肩袈裟”、“右肩半披式袈裟”、“肩臂半露的偏袒右肩式袈裟”、“偏衫式”,日本学者则多称其为“凉州式的偏袒右肩衣”。鉴于该款佛衣与偏衫是否可以直接等同仍需商榷,加之中国佛像衣着中尚未出现左肩半披袈裟的现象,因此,称这一样式佛衣为“半披式”或“偏衫式”似更简洁、合理。

二莫高窟、麦积山、云冈早期佛衣中的“半披式”

汉地较早出现佛衣作“半披式”的实例,除炳灵寺第169窟及北凉石塔外,还见于莫高窟、麦积山及云冈造像,这三地石窟主尊佛衣多为“半披式”(表2)。

由表2所列三地早期造像,可以看到“半披式”佛衣在披着方式、制作手法及衣纹结构处理的新变化。

(一)披着方式

表2所列造像的佛衣披着方式相同,均为“半披式”。在细节处理上与炳灵寺第169窟略有不同,表现在袈裟右领襟末端均敷搭于左肩之上,而与左臂、左肘无涉。这种整齐划一的披着方式,似乎暗示律典规制在起作用。炳灵寺第169窟“半披式”佛衣右领襟末端,或敷搭于左肘,或披于左臂,表现较为随意。

(二)制作手法

三地袈裟表现衣纹,出现了仿泥塑贴条法(云冈第20窟)或泥塑贴条法(莫高窟第272窟、麦积山第78窟)。衣纹断面呈扁平状凸起,并在凸起的中心部位刻有凹刻线,但这种处理手法不见于炳灵寺第169窟,第169窟佛衣衣纹多直接以凹刻线表现。将扁平状凸起衣纹中央加饰凹刻线,这一制作手法并非出自中土,在印度迦腻色伽时期秣菟罗佛像中已有表现。

(三)衣纹结构

三地“半披式”袈裟的衣纹折皱结构均出现程式化的“Y”形或倒“Y”形,其中尤以麦积山与云冈更为相似,两地造像胸腹部衣纹作倒“Y”形,肩部衣纹均作“Y”形。莫高窟第272窟主尊衣纹只在胸腹部出现倒“Y”形,这种衣纹结构不见于印度和炳灵寺第169窟,应属汉地新创。

可以看出,莫高窟、麦积山及云冈三地“半披式”佛衣风格特征更为接近,在披着方式上较炳灵寺第169窟更加严谨统一,并且对衣纹的制作及结构处理也出现相似或相同的新造像因素,这也是炳灵寺第169窟所没有的。

至于三地“半披式”佛衣发生时间的先后,仍是需要进一步探讨的问题。三地虽辖属不同政治集团,但并未阻隔相互间的宗教交流。据记载,高僧玄高最初传教即在麦积山,公元417年后秦为东晋所灭,玄高率众人西秦从外国禅师昙无毗受法,今存西秦炳灵寺第169窟壁画的供养人像中发现有“大禅师昙摩(无)毗之像”及“道融之像”的题记。西秦灭亡后,玄高进游北凉,受到沮渠蒙逊的礼敬。至北凉被北魏所灭,凉州沙门玄高、师贤、昙曜被携往平城。

这些游走于河西、陇右的高僧,与同期石窟寺的兴建关系密切。麦积山早期“半披式”佛衣若为十六国时期遗存,新出现的造像因素当在炳灵寺造像中有所反映。而目前看到的炳灵寺第169窟中的“半披式”佛衣特征是游离于麦积山、莫高窟、云冈之外的,而后三者却形成了关系更为密切的风格系统。黄文昆先生认为莫高窟、麦积山十六国时期的造像已毁于战火和灭佛运动,两地现存早期造像多为受云冈影响的北魏造像,这一观点有其合理性。

通过对炳灵寺、莫高窟、麦积山及云冈等地较早出现的“半披式”佛衣的分析,可知上述地区这一样式佛衣披着的共同特征是“袈裟半披右肩”。而袈裟右领襟末端的披着方式却有所不同,大致可分为三种;a、袈裟末端敷搭于左前臂,如炳灵寺第169窟第6龛主尊,b、袈裟末端将左臂及左肩一并敷搭,如炳灵寺第169窟第22龛主尊、第9龛东向两立佛,c、袈裟末端敷搭于左肩,如莫高窟、麦积山、云冈早期佛像。

三“半披式”袈裟与律典规制

佛像衣着与佛教律典中释迦对僧尼的着装规制关系密切,印度及中国南方早期佛像的衣着基本遵循规制。佛衣样式在印度唯有“通肩式”和“右袒式”两种,中国长江沿线早期佛像衣着几乎均为“通肩式”,时间约自东汉延光四年(125)至西晋末。同期佛像缘何未出现“右袒式”佛衣,是否意味着国人在引入佛像样式之初,已将不符合民族习俗的样式排斥在外?东晋十六国时期,开始了对外来佛教造像的民族化变革,南方明确见著记载的是戴逵、戴颐父子,惜造像无存。北方以炳灵寺、麦积山、敦煌及北凉石塔现存造像来看,“半披式”几乎成为十六国以来最常见的佛衣样式。

而从律典及文献记载来看,这一新样式是有违规制的。以下即依据律典对袈裟形制、衣着种类、披着方式的规制与“半披式”佛衣实例展开比较分析,以期获得对此款佛衣与规制关系的认识。

(一)袈裟形制

律典及相关古代文献记载,释迦为自己制定的法服只有三衣。所谓三衣是经田相割截,重新缝制的三层长方形大布,或称三重袈裟,由内而外分别称安陀会(下衣)、郁多罗僧(中衣)及僧伽梨(大衣)。三层袈裟是释迦依据昼夜、季节变化亲身体验得出的,弟子穿着时可酌情增减。但律典中明确规定弟子在置办三衣时不许多置一件,也不可少于三件。这有助于对佛像身着袈裟层数的认识,在印度佛像中多表现为一层袈裟,而汉地佛像袈裟层数则表现不一,如龙门宾阳中洞正壁主尊袈裟共三层。这在很大程度上增加了汉地佛像衣着的复杂性或造像样式的丰富性,但其

袈裟层数至多未超过三层,这也体现了律典对佛像制造的潜在约束。

释迦身材高大,有弟子效仿佛的衣量(尺寸)作衣,因衣长拖地遭人讥笑,因此释迦规定“从今日后,当随自身量作衣”。律典在制定僧尼袈裟具体衣量时,依据僧尼不同身高,大致划定了三个型号标准,即上者、中者、下者。现将律典中有关释迦及僧尼袈裟的衣量列表对照(表3、表4)。

由表3、表4可以看出:a、无论是释迦本人或僧侣,衣量需随身而定,但对于同一着装者来讲,三衣的大小是相同的。这有助于理解现存佛像实例中,内层袈裟外显为艺术创作,而非衣量存在差异所至。b、在佛像表现中袈裟衣量亦无定式,主要随造像体量大小而定。炳灵寺、莫高窟、麦积山、云冈诸窟中的“半披式”佛衣均无领无袖,其形态属袈裟范畴,平展结构应为长方形。

(二)衣着种类

表1、表2所列佛像的“半披式”佛衣种类包括三衣、僧祗支和涅槃僧(裙),这在律典中可找到依据。起初,释迦只为自己和僧尼制定了三衣作为基本法服,其后由于三衣无法解决僧尼生活上的诸多不便,遂又增加了一些服饰。因此,佛门中对僧尼着装除去“三衣说”,还有“五衣说”,五衣概念各部律典标准不尽相同,大至有三种:

一者:三衣+覆肩衣+水浴衣

二者:三衣+僧祗支+覆肩衣

三者:三衣+僧祗支+涅柴僧

其中只有“三衣+僧祗支+涅槃僧”被用于佛像的表现。在犍陀罗、秣菟罗及阿马拉瓦蒂佛像均出现了袈裟和裙,其中唯有犍陀罗地区贵霜时期(约60-230年)佛像出现了对僧祗支的表现。可以看出,汉地早期“半披式”佛衣种类的形成,与律典规制和域外造像关系密切。

(三)披着方式

律典对袈裟披着要求很具体,主要体现在披着样式及着装细节的处理两个方面,a、披着样式方面,僧尼袈裟披着只有“右袒式”和“通肩式”;b、着装细节的处理方面,“右祖式”必须袒露右肩,“通肩式”和“右袒式”佛衣披着的共同特点是必须将右领襟末端置于左肩之上,而不能敷搭至左臂或左肘,违者则是规制禁忌的“象鼻相”。同时着装者左手须握住位于身体左侧下垂的两个衣角,违者则犯“垂两角似鱼尾”的着衣禁忌。

与律典规制对照,可知表1所列炳灵寺第169窟四身塑像中对右领襟末端的处理均违规作“象鼻相”,表2所列莫高窟、麦积山及云冈三地佛像右领襟末端处理则符合规制。两表中“袈裟右肩半披”特征均不合规制,为国人自创。在左手握衣角方面,炳灵寺第169窟第9龛两佛及云冈第18窟、19窟主尊符合律典规制。

四“半披式”与其他样式的叠加与融合

南北朝时期,“半披式”佛衣出现了与其他样式混合穿着的现象,主要表现在与“褒衣博带式”、“褒衣博带演化式”袈裟的叠加披着,以及融入“敷搭双肩下垂式”袈裟的披着,极大地丰富了汉地佛衣样式,以下分别阐述。

(一)“半披式”与“褒衣博带式”的叠加披着

“半披式”与“褒衣博带式”本是各自独立的两种佛衣披着样式。以现有实物资料看,“褒衣博带式”的发生时间要晚于“半披式”,约在5世纪末“半披式”在汉地佛像衣着中的主流地位被“褒衣博带式”取代,但“半披式”并未退出历史舞台,而主要通过与“褒衣博带式”叠加披着的方式得以延续,另有少部分仍以原有面貌独立存在。现就汉地南北方“半披式”与“褒衣博带式”叠加披着的较早实例列表比对(表5)。

1、对“半披式”与“褒衣博带式”叠加的认识

“半披式”与“褒衣博带式”的叠加,使这类佛像袈裟的层数不少于两层,表5所列的龙门宾阳中洞、巩县第1窟造像袈裟层数已达到三层,这也是律典规定沙门拥有袈裟数量的极限,若加上最里层右袒披着的僧祗支,上身佛衣共计四层。依据律典释读这些佛衣名称,由内而外依次是:僧祗支、安陀会、郁多罗僧及僧伽梨。

这里所要关注的“半披式”袈裟实际只反映于最外层袈裟,即表5图中阴影部分,“半披式”其下所着佛衣为“褒衣博带式”,相关着衣构造及其复杂性拟另文论述。从图中可看出,外层的“半披式”袈裟的披着方式与炳灵寺第169窟第6龛主尊无量寿佛的披着方式一致。

“半披式”与“褒衣博带式”在袈裟披着上的共同特征是,袈裟左领襟自然下垂,右领襟末端均敷搭于左前臂。不同特征主要反映在佛像的右侧袈裟,“褒衣博带式”右领襟自然下垂后直接敷搭于左前臂,而“半披式”在处理右侧袈裟时,先是半披右肩,然后沿右臂外侧下垂转而敷搭于左前臂。

2、对“半披式”与“褒衣博带式”叠加披着发生时间的认识

(1)北方佛像出现“半披式”与“褒衣博带式”叠加披着的发生时间

前文已述,“半披式”佛衣实物最早见于十六国时期,并成为北方汉地早期石窟寺造像中穿着最为普遍的佛衣样式。云冈、麦积山、莫高窟佛像着“半披式”的兴盛局面,以出现“褒衣博带式”告一段落。三地出现“褒衣博带式”佛衣的时间各不相同,云冈约在孝文帝迁都(494)前夕,麦积山约北魏晚期,莫高窟则迟至西魏。

以北方“褒衣博带式”出现时间较早的云冈石窟来看,其第一期及第二期稍早的第7、8、9、10窟中,佛衣大都为“半披式”。二期末所建的第5、6窟,佛衣为“褒衣博带式”,宿白先生认为两窟中出现时间稍早的第6窟,竣工当距迁洛不远,第5窟的营建约在孝文帝南迁之际。

第5、6窟有两个值得注意的现象:a、佛像衣着并未出现“半披式”与“褒衣博带式”的叠加披着,b、就两窟出现的“褒衣博带式”而言,风格也不尽相同,如对裳悬座的处理上就截然不同,第5窟坐佛无裳悬座,第6窟裳悬座呈短小的“八”字形外展,其裳悬座样式也不如之前南京、成都及稍后的龙门、巩县石窟寺佛像裳悬座那样宽大。这两点反映出北魏对“褒衣博带式”的最初表现存在一个程式化尚不稳定的过程。

北方最早出现“半披式”与“褒衣博带式”的叠加披着,是在北魏迁都后兴建的龙门、巩县石窟。也就是说,北方将“半披式”与“褒衣博带式”叠加披着并不是发生在“褒衣博带式”出现之时,而是稍晚出现的,这一小段空白期的大致时间是从云冈第6窟开凿至龙门古阳中洞主尊开造之间。

(2)南方佛像出现“半披式”与“褒衣博带式”叠加披着的时间

南方佛像出现“褒衣博带式”的最早实例为四川茂汶发现的齐永明元年(483)玄嵩造像。南方东晋时期佛教造像几乎无存,南朝仅存的刘宋时期的纪年金铜像有元嘉十四年(437)韩谦造像及元嘉二十八年(451)刘国之造像,佛衣均为“通肩式”。因此南方在“褒衣博带式”佛衣出现之前是否有“半披式”,无从查考。

南方将“半披式”与“褒衣博带式”叠加披着的样式,现最早只能追溯至南京栖霞山的释迦多宝窟,造像时间约为5世纪末至6世纪初,发生时间与北方相近。成都地区齐梁年间大量出现的“褒衣博带式”佛像袈裟最外层多未披着“半披式”。“半披式”与“褒衣博带式”的叠加披着并不多见,

笔者实地考察所见此类造像仅有三例,其中万佛寺两例,成都商业街一例,数量规模远不及龙门、巩县石窟。南方出现此类佛衣样式,或可视为受到来自同期北方龙门、巩县造像的影响。

“半披式”佛衣以寄生方式依附于“褒衣博带式”再度出现,虽处于从属地位,却也体现出北方造像对旧有“半披式”的恪守。当这种恪守是经历了短暂沉寂后的重新崛起,意义就更显不一般,从中可以领略传统文化势力的强大。“半披式”与“褒衣博带式”佛衣的叠加披着,实际昭示了南北朝时期发生在宗教领域的南、北方文化的一次交融。

3、学界对“半披式”与“褒衣博带式”叠加披着的认识

“半披式”与“褒衣博带式”相叠加的佛衣样式,以往中国学者大多习惯于将其纳入“褒衣博带式”范畴来考虑,由这类佛衣所反映的主流文化特征来看有其合理性,因为“半披式”在“褒衣博带式”中的出现似处于寄生地位,但笼统地将这种叠加披着佛衣等同于“褒衣博带式”,又会忽略其中“半披式”所蕴涵的历史价值。

对“半披式”与“褒衣博带式”相叠加的佛衣样式中“半披式”袈裟的解读,中外学者观点不一。中国学者多将其视为“偏衫”。日本许多学者将最外层佛衣视为袈裟而非“偏衫”,冈田健、石松日奈子仍视其为“凉州式偏袒右肩衣”。无论是称其为“偏衫”或“凉州式偏袒右肩衣”,表面看同指一物,实际涉及到对佛衣种类、形制、具体穿着方式及如何演变等一系列深层学术问题的认定与解释。

对于“偏衫”的具体形制、披着方式及其是否在佛像中出现,一直是佛教艺术研究领域的焦点问题。日本学者吉村怜近年来发表的一系列有关佛像服饰问题较为深入的研究成果,对佛像着“偏衫”的观点产生了强烈冲击,并引发了学界对相关问题的新一轮关注。

(二)“半披式”与“褒衣博带演化式”的叠加披着

有关“褒衣博带演化式”佛衣的演化过程,在山东青州地区出土的北朝佛像中有集中体现,发生时间约为6世纪中期,即南北朝后期。杨泓先生曾多次提及发生在青州地区“褒衣博带式”佛衣的这一变化。笔者实地考察,发现在南京栖霞、成都、麦积山及莫高窟的“褒衣博带式”佛衣均有着类似青州地区的演变,发生时间上以栖霞、成都地区为早,遂得出青州、栖霞、成都、麦积山至莫高窟存在着一条南式佛装造像带的观点。

南式造像带上的佛衣以“褒衣博带式”及“褒衣博带演化式”为主体,同期北方响堂山、天龙山、安阳诸窟出现的佛衣多为“敷搭双肩下垂式”,两种不同样式形成对峙局面。这样,青州佛像与北方的差异也就不能视为孤例,而需将其纳入南式造像的大文化圈内加以认识。

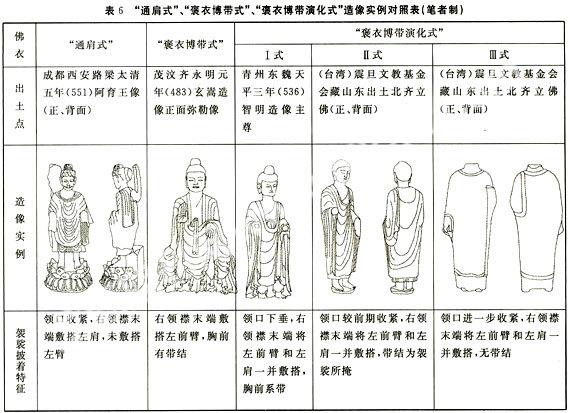

1、“褒衣博带演化式”与“褒衣博带式”及“通肩式”的区别

“褒衣博带演化式”佛衣由“褒衣博带式”发展变化而来的轨迹已受到学界的关注,但这类佛衣在外观上很容易与传统“褒衣博带式”及“通肩式”相混淆,在进一步讲述“半披式”与“褒衣博带演化式”叠加问题之前,有必要对“通肩式”、“褒衣博带式”、“褒衣博带演化式”三者之间的区别加以诠释(表6)。

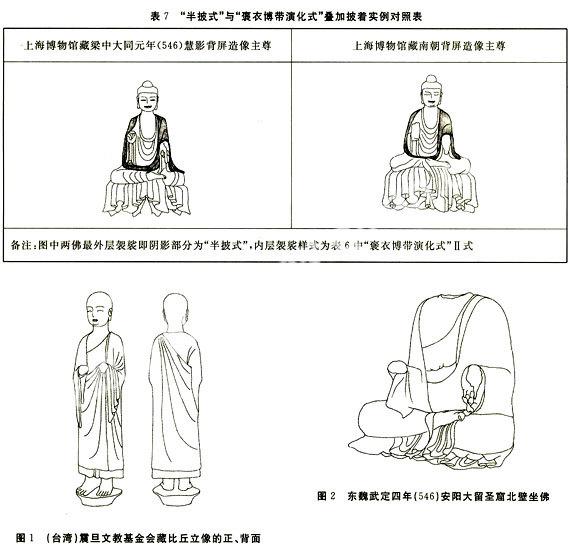

2、“半披式”与“褒衣博带演化式”的叠加披着

佛衣作“半披式”与“褒衣博带演化式”叠加披着的传世作品并不多见,上海博物馆藏梁中大同元年(546)慧影背屏造像及同馆所藏另一件南朝背屏造像主尊坐佛,可视为此类佛衣样式的代表(表7)。

(三)“半披式”融入“敷搭双肩下垂式”披着

“半披式”融入“敷搭双肩下垂式”披着,不是以叠加披着的方式呈现,而是通过对“敷搭双肩下垂式”中右袒袈裟的改造来完成。

1、“敷搭双肩下垂式”佛衣

“敷搭双肩下垂式”佛衣是继“褒衣博带式”之后北方东魏、北齐盛行的佛衣样式,广见于响堂山、天龙山、安阳石窟寺及曲阳白石造像。此类佛衣的披着方式较为复杂,可以(台湾)震旦文教基金会藏比丘立像的正、背面对其加以说明(图1)。

“敷搭双肩下垂式”佛衣的显著特征主要体现在以下几点:a、其披着方式是由两层袈裟的组合来完成,b、内层袈裟的左右领襟自然下垂,其中右领襟敷搭于右前臂(不像“褒衣博带式”是敷搭于左前臂),c、外层袈裟作“右袒式”,左领襟与内层袈裟左领襟重叠,而右侧袈裟绕至右臂之下(露出下垂的内层袈裟),最后将袈裟末端敷搭于左前臂。

“敷搭双肩下垂式”造像还有胸前系带及将外层袈裟末端连同左前臂及左肩一并敷盖的情形,如东魏武定四年(546)安阳大留圣窟北壁坐佛(图2)。

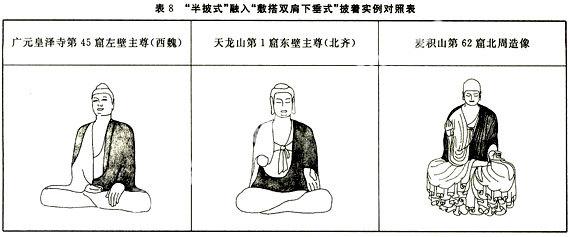

2、有关“半披式”如何融入“敷搭双肩下垂式”的认识

“半披式”融入“敷搭双肩下垂式”并不是以叠加方式,而是将“敷搭双肩下垂式”中外层袈裟的“右袒式”改作“半披式”(表8)。

以现有实物资料看,“半披式”融入“敷搭双肩下垂式”始见于北朝晚期石窟造像,发生时间要晚于“敷搭双肩下垂式”。这种新式披法尚未引起学界的足够关注,在北朝造像中为数也不多,地域分布却较广,北周以后趋于流行并成为隋唐佛衣的常见样式,多见于天龙山、莫高窟及四川同期石窟造像中。

“半披式”佛衣是孝文帝迁都之前北方佛像最为常见的着装样式,其后“褒衣博带式”成为南北方佛衣样式的主流,时间长达半个多世纪。6世纪中期以后,汉地又衍生出“褒衣博带式演化式”及“敷搭双肩下垂式”佛衣。而“半披式”总是以各种方式寄生于汉地创立的几乎每款佛衣中,表现出顽强的生命力。揭示出“半披式”佛衣在东晋、南北朝时期的发展脉络,有助于认识同期各阶段出现的不同佛衣披着样式之间的内在联系。

参考文献:

[1]杨泓,试论南北朝前期佛像服饰的主要变化口],考古,1963(6):334

[2]阎文儒,王万青,炳灵寺石窟[M],兰州:甘肃人民出版社,1993:21

[3]李静杰,早期金铜佛谱系研究[J],考古,1995(5):460

[4]殷光明,北凉石塔分期试论[J],敦煌研究,1997(3);89

[5]马世长,汉式佛像袈裟琐议[J],艺术史研究,2005(7):254

[6]费泳,佛像服饰中的“僧祗支”与“偏衫”问题[J],敦煌学辑刊,2008(1):110-121

[7]慧皎,高僧传·玄高传[M],北京:中华书局,1992,409-414

[8]黄文昆,十六国的石窟寺与敦煌石窟艺术[J],文物,1992(5):43-47

[9]黄文昆,麦积山的历史与石窟[J],文物,1989(3):83-89

[10]刘宏斌,等,陕西宝鸡考古队完成三峡文物发掘任务[N],中国文物报,2002-03—22(2)

[11]高楠顺次郎,小野玄妙,等,大正藏:第23册[M],台北:新文丰出版公司(影印),1983:194

[12]高楠顺次郎,小野玄妙,等,大正藏:第22册[M],台北:新文丰出版公司(影印),1983:394

[13]费泳,佛像袈裟的披着方式与“象鼻相”问题[J],敦煌研究,2008(2):35-42

[14]宿白,洛阳地区北朝石窟的初步考察[M]//中国石窟·龙门石窟:1,北京:文物出版社,1991:225-239

[15]刘志远,刘廷壁,成都万佛寺石刻艺术[M],北京:中国古典艺术出版社,1958;图版7,13

[16]张肖马,雷玉华,成都市商业街南朝石刻造像[J],文物,2001(10):图11[17]杜在忠,韩岗,山东诸城佛教石造像[J],考古学报,

1994(2):231-261,

[18]杨泓,关于南北朝时青州考古的思考[J],文物,1998(2):46-53

[19]费泳,论南北朝后期佛像服饰的演变[J],敦煌研究,2002(2):43-47