我国中小学校长资源的开发、聘任与管理

2009-02-25吴晓东

吴晓东

摘 要:本文力主建立一个有充分竞争力的职业校长市场和为这个职业校长市场服务的专门机构——校长资源开发管理公司,专门从事中小学校长资源的开发与培训,培训、开发在职校长、立志于成为校长的人员以及参与为获取校长职业资格证书而学习的人员,从源头上使受聘校长的业务水平、工作能力及综合素质等各方面都得到较可靠的保证。

关键词:开发;聘任;管理

近年来,随着我国基础教育改革的进一步深入,教育界对校长角色突显出了前所未有的激烈探讨和关注,主要集中表现在对校长职业化与校长专业化的思考与争论上。一种观点认为校长职业化和专业化二者是对立的,“校长职业化是要培养善长于经营、投资和策划的职业校长,而校长专业化仅仅强调校长知识结构的改善,职业化是要引发一次打破传统的观念变革,专业化则是在传统框架内的业务能力提升而已,二者的差异在于哪一个更能有效地推进改革”[1];第二种观点认为两者是校长职业品质提升全过程的两个不同阶段,既彼此分离又相互关联。校长职业化是校长专业化的基础和前奏,而校长专业化则是校长职业化发展的高级阶段[2];第三种观点认为校长专业化即校长职业的专业化,是指校长这个职业群体逐渐符合专业标准,成为专门职业并获得相应专业地位的动态过程[3];第四种观点则综合了当前较流行的主流见解,认为校长职业化是一个系统、整体的概念,职业化意味着校长是教育管理专家,意味着校长的职业认同与角色自律,其实质是校长的专业化,而校长专业化是校长职业化进程中的关键和核心[4]。

实际上,仔细研读这些观点便会发现,对校长职业化与专业化讨论的出发点和归宿是一致的,都着眼于在新时期如何推进我国校长队伍建设,探讨哪一种形式能既快又好地促成我国校长队伍整体素质和能力的提升与发展,能造就一批精英型教育专家,进而加快我国的教育教学改革步伐。

一、我国中小学校长的角色定位趋向

长期以来,受计划经济体制的影响,我国中小学校长似乎从来就没有被看作是一种职业,尤其是中小学校长往往被看作是传统意义上的行政职务,由上级教育行政主管部门任命,在其职责、任用、晋升与待遇上都是套用行政机关官员的做法。这种把校长间接作为行政官员对待的做法,只能强化学校的政府化和“官本位”观念,弱化学校的教学管理工作,这正是影响我国教育健康发展、阻碍教育改革开展的莫大痼疾。从这个意义上讲,倡导并施行校长职业化是推进我国当前教育改革、全面提高教育质量的有效途径和重要保证。

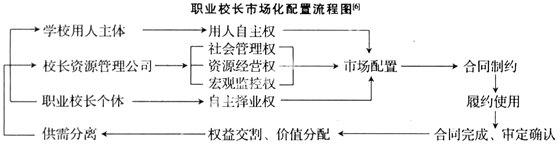

校长职业化就是校长聘任的市场化、育人趋向的特色化、校长劳务的商品化[5]。本文赞同中小学校长职业化,校长的选用与管理主要通过市场竞争与人才自由流通机制来实现,党政权力通过建立特定的中间机构去运营和管理这个市场并逐步加以规范,形成健全、完善的市场秩序和竞争规则,再通过这个市场去实现对职业校长群体的管理。党政权力不直接介入对职业校长群体的管理,既遵循了我国特有的“党管干部”这一根本组织制度,又实现了组织管理体制上校长与机关干部管理的顺利“脱钩”。

二、推进职业化校长市场建设,提升校长队伍整体素质和能力

如前文所叙,校长职业化与专业化讨论的出发点都在于推进新时期我国校长队伍建设,推进我国校长队伍整体素质和能力的提升与发展,进而加快我国的教育教学改革步伐。基于二者讨论的出发点与归宿已然具有一致性,目前聚焦的重点是加快转移到根据人力资源管理流程的要求着力于教育经理人(职业校长)市场的建立,从人力资源管理的角度出发,建立起职业校长职责制度、认证资格制度、选聘制度、培训制度、考核与监督制度、职级晋升制度、薪酬制度以及人才流动制度,通过制度来保障市场“孵化”出的职业校长的“质量”,从制度层面保障校长职业的进一步专业化,进而促成中小学校长队伍整体素质和能力的大幅提升。

下面就主要从我国中小学校长资源的开发、聘任与管理三方面结合国外经验作较详细论述。

1.中小学校长资源的开发

英国政府非常重视校长资源的开发,几年前就成立了国家学校领导力学院(NPQH),专门从事校长资源的开发、培训服务,而在我国,目前还没有出现这样的为职业校长市场服务的专门机构。继上海首次试行校长职级制改革并取得卓越成效之后,在1999年和2001年两次召开的全国教育工作会议都重申并强调要“积极推行校长职级制”改革,使校长职位和待遇与行政级别“脱钩”,逐渐成为了一个专业职业行列,那么校长的选拔也应采用新方法(如下图所示)。

我们倡议尝试建立校长资源开发管理公司,专门从事中小学校长资源开发与培训,开设相关课程。其课程的开设可以针对三类目标群体:立志于成为校长的人员、在职校长和参与为获取校长职业资格证书而学习的人员。这里就主要针对立志于成为校长的人员和参与为获取校长职业资格证书而学习的人员作较细论述。首先,从报名条件来讲,要进入校长资源开发管理公司接受“孵化”,须具备“软性”和“硬性”两类条件;其次,培训服务内容方面,包括对校长专业知识、职业道德、学校管理基本原理方法和技能以及相关教育法律、法规的教学或组织学习、对学校与社区关系如何协调和维护的引导等。在进行相关理论学习教导的同时,更要以能力强化训练为指向,我们可以效仿美国以案例教学为核心的MBA模式和日本以个性化学习为特色的菜单式教学模式,从而体现培训服务的动态性、系统性和开放性;第三,在毕业程序上,采用笔试和口试相结合,口试和笔试成绩均合格者,颁发中小学校长培训合格结业证书,被教育行政主管部门或是学区校长选聘委员会成功聘任后,聘期满两年且有卓越管理成效的校长再由校长资源开发管理公司颁发校长职业资格证书。这样,从源头上强化了校长的职业地位,并使校长的职业素质逐步得到了稳定和提升的保障。当然,“校长资格证书制度的建立与完善不是孤立的,校长资格证书制度与校长任用制度、培训制度、评价制度、回任制度环环相扣,只有校长的任用做到公正、公开、公平,培训做到针对性和专业化,评价做到公正、客观,这样,校长资格证书制度才能得到持续发展。[7]”

2.中小学校长的聘任

中小学校长选聘过程一定要遵照严格的标准和程序,这是影响校长选拔过程是否公正合理的关键所在,坚持严格的选聘标准和程序,尽量克服主观随意性,贯彻公开平等、竞争择优的原则,引入竞争机制。严格按照选聘标准和程序,即要求竞聘对象首先要取得如上文所述的中小学校长培训合格结业证书或校长职业资格证书,再通过一系列其他资格审查、竞聘演说、面试答辩和综合审查、公示监督等程序最后选出,并拟签合同。这里要特别强调校长的产生方式,很长一段时间以来,我们国家的绝大部分中小学校长都是由上级教育行政主管部门任命,对校长的任免主要实行的是国家干部任免方式。而近几年,教育部正积极推行校长聘任制和校长职级制度,这无疑是对我国校长管理体制的重大变革。校长聘任制,既要发挥政府主管部门的主导作用,还要注意发挥教师、家长、社区等各方代表的作用,重视发挥制约机制在校长选拔中的保证监督作用。在英国,校长的选聘完全实行市场运作,聘任校长的机构不再是地方教育当局,而是学校董事会,即学校的决策机构。他们实行的是董事会领导下的校长负责制,一旦出现校长职位的空缺,学校董事会往往会在全国性的媒体上刊登招聘广告。美国的做法是由校管会建立选拔校长的专家小组,面向社会公开招聘,地方教委派人参与,选拔小组综合评审应聘人选,校管会则根据选拔小组提交的考核材料进行讨论,最后做出决定。经对比可以看出,国外主要发达国家大都采用面向社会招聘校长,注重公开竞争,而在我们国家则偏重于从校内选拔,相比之下,缺少竞争性,选择面狭小。我们有必要学习和借鉴国外的先进经验,同时也要结合我国的国情,建立和完善校长选拔制度。

3.职业校长人才市场的管理

前文提到一旦学校出现校长职位空缺或在任校长任职期满时,组建的校长选聘委员会就要提前面向社会、面向市场公开选聘校长。校长要真正从市场上选拔,而不是单靠上级教育行政部门任命,这就需要建立职业校长人才市场。首先是建立校长人才档案库,对校长的业绩进行考核,并对其整个经营管理活动的成败得失和资信情况如实登记,作为对其资格定期再认证的主要依据,同时以备用人单位查询。对那些具有违法、违纪的经营者予以及时通报,取消其资格,严重的绳之以法;其次是建立职业校长人才市场,严格把好“入市关”。只有通过资格认定、取得校长培训合格结业证书或校长职业资格证书的方能进入市场“交易”。要建立职业校长人才库,按照一定的规则自愿入库和退库,为市场供需单位提供信息,各地区人才库之间可以联网检索,在更大的空间开展咨询服务;第三是校长市场,除了经营性地为用人单位提供与经营人才见面洽谈、签订合同等服务项目之外,还可定期或不定期地组织职业校长人才交流会或洽谈会,以促进彼此之间的交流,优化配置资源[8]。

参考文献:

[1] 王继华.校长职业化与教育创新.北京:北京大学出版社,2003.

[2] 李卫兵,李 轶.校长职业化与校长专业化.中小学管理,2003,(11).

[3] 褚宏启,杨海燕.校长专业化及其制度保障.教育理论与实践,2003,(11).

[4] 王铁军.校长职业化的系统整体观.江苏教育学院学报(社会科学版),2003,(5).

[5] 王继华.校长职业化培训教程.北京:当代中国出版社,2002.

[6] 邓志祥.试论中小学校长职业化.江汉大学学报(人文社会科学版),2002,(5).

[7]许 彤.推进中小学校长职业化的途径.天津教育,2007,(6).

[8] 王洪斌.中学校长职业化研究.华东师大硕士学位论文,2003,(5).