教育技术专业的人才实践能力培养与实践体系建设

2009-01-11衷克定

衷克定

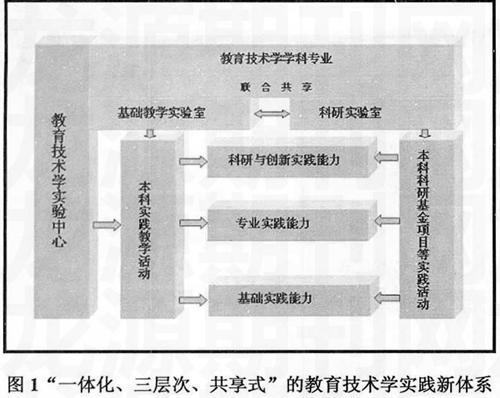

【摘要】人才实践能力培养与实践体系建设是教育技术学学科建设中的重要环节,北师大教育技术学院提出了“一体化、三层次、共享式”的实践能力培养新体系,对学生基础实践能力、专业实践能力和科研与创新实践能力的提升做了尝试。

【关键词】教育技术学;实践能力;实践体系;实验中心建设

【中图分类号】G40-057 【文献标识码】B 【论文编号】1009—8097(2009)11—0131—05

引言

北京师范大学教育技术学作为二级学科在2001年入选国家重点学科,2007年再次通过了教育部国家重点学科考核评估,近年来在教育技术学科领域发挥了重要的引领作用。教育技术学是建立在实践应用基础上的学科,其人才培养的实践教学环境也是需要重点建设和致力发展的。坚持教育技术学的应用实践性,坚持人才培养方面理论与实践相结合的方向,在学科发展规划中具有非常重要的意义。

本研究针对在国家重点学科发展过程中人才实践能力培养与实践体系建设的各个主要环节,采用质的研究方法,研究者同时也参与到学科规划建设和实践教学活动中,在建设过程中收集第一手资料,对现象进行整体性探究,归纳分析以形成理论,通过与研究对象的互动,对其特征和意义获得解释性结论。

一 教育技术学科人才培养的实践能力体系

近年来,教育技术学专业人才培养方面已经形成了共识,即如华南师大徐福荫教授等[1]所述:为了提高教育技术专业人才培养质量,应重点加强学生实践能力和创新能力的培养。盐城工学院沈爱华[2]则进一步指出教育技术学科人才培养的实践能力体系可以归纳为如下三个层面的基本能力:

(1) 基础实践能力

教育技术学专业的人才首先必须具备包括:以媒体资源开发、信息技术应用等为核心的实验技能以及相关的实践操作与应用能力,以适应各级各类教育教学环境的基本技术技能要求。

(2) 专业实践能力

教育技术学专业的人才也应当具备包括:信息技术与课程整合为指导思想的教学设计能力及其引申出来的项目设计能力。也就是华南师大秦炜炜、徐福荫等[3]描述的:适应包括远程教育、企业培训在内的教学设计的应用实践能力。

(3) 科研与创新实践能力

教育技术学专业的人才还应当具备一定的科研能力,成为教育技术学学科基本理论发展与创新以及前沿应用的实践研究的有生力量。

上述三个层面的实践能力的培养综合体现在全部实践教学环节中。为提高学生的三层次实践能力,教育技术学专业的人才培养必须由实践教学环节入手,将验证性实验、基础性设计性实验和综合性实验合理配置并有机结合。此外,实践教学环节还应包括:课程教学设计、见习实习、社会实践、科研训练、毕业实习、毕业设计(论文)等多种形式。并可辅以创新训练的专门活动,如创新思维和创新方法、学科研究方法、大学生创新性项目等。

二 以实践能力培养为目标的实验新体系建设

北京师范大学教育技术学人才培养在多年的发展中坚持以实践能力培养为核心,逐步建立起在学科平台之上的“一体化、三层次、共享式”的教育技术学实践新体系。

(1) 建立在学科基础上的一体化实践能力培养体系

教育技术学学科专业人才实践能力培养必须采取一体化顶层设计,从社会人才规格需求调研入手,对北师大教育技术学教学计划中的实践教学活动和各种科研创新基金项目活动统筹规划,对人才实践能力培养综合设计,从宏观视角一体化考虑学生的实践能力体系结构和人才实践能力培养环境。改变过去的条块分割各自为政的规划和运作方式,有效地弥补人才实践能力培养过程中的结构性缺失和实验条件资源的不足。学院教学指导委员会和实验中心领导在充分沟通认真研讨的基础上达成共识,为人才实践能力培养的各个环节做了充分论证和详细规划,设计出一整套如图1所示的从本科实践教学活动与本科科研基金项目交叉配合的能力培养体系。

(2) 基础、专业和科研与创新三层次实践能力综合培养

教育技术学专业人才的培养应当体现知识、能力、素质的综合协调发展。专业教学知识体系中的知识领域、知识单元和知识点与实践体系中的实践领域、实践环节和技能点要相互紧密结合在一起。实践能力综合培养就是要以知识领域与实践领域为范畴,选择合适的基本知识点和技能点构建创新思维、创新方法、创新能力训练为一体的知识单元和实践环节。

在基础实践能力培养方面,北师大教育技术学专业的本科教学计划中媒体技术、资源开发和计算机应用等知识领域的课程都配有充足的实验学时,课堂面授课程与实验课程始终相伴开展。该类课程的修习过程中基础实践能力得到集中培养,从而奠定了人才培养过程中的最基本的实践能力。

在专业实践能力培养方面,学科基础课和专业方向课等基础理论课程对教学设计能力的培养同学院中部分学科带头人的科研项目实践有机结合在一起。创造条件参与中小学的教学改革试验,如:基础教育质量方面的跨越式发展、移动学习研究等实践活动,参与以信息技术与课程整合为指导思想的远程教育和教师培训的教学应用实践,从而使这种较高层次的实践能力的培养在实践活动中落实。

在科研与创新实践能力培养方面,在教育实习和专业实习以及毕业论文等环节,本科生参与学术团队的科研工作已经形成风气,实习中理论方向明确,实践活动落实。科研阅历和能力在实践中得到显著提升,为下一个阶段——研究生阶段的人才培养积蓄了充足的后备力量。

(3) 教学实验室与科研实验室联合共享

北师大教育技术教学实验室在学院2004年成立时基础相对薄弱,设备相对陈旧,其中许多设备还是十几年前世行贷款项目建设的。近三、四年来在学院领导和实验中心的努力下,获得学校教学实验室建设项目资助共计395万元,全部用于教学实验室设备购买和实验环境建设。但这距离人才创新实践能力培养的目标还相差甚远。考虑到近年来,“211”和“985”工程项目建设和数字学习与教育公共服务教育部工程研究中心的建设力度非常大,对此,学院从全局考虑统筹安排,将实验教学环境和科研环境综合利用,取长补短。本科生实践教学活动与科研活动有机结合在一起,资源共享和学研结合走出了一条适合学科专业发展的实际道路。学生课内与课外相结合,理论与实践相结合,知识技能学习与科研经验积累相结合,尤其是每年申请校级科研基金、北京市创新基金等项目收获颇丰;而科研实验室也由于有为数众多的本科生参与,科研队伍力量大大加强,就如北师大王一川教授[4]所描绘的:由导师、博士生、硕士生和本科生构成的从游人才培养模式形成了良性结构;同时也最大限度地利用和开发了现有教学实践资源,相得益彰。

三 实验中心是实践体系的基础建筑

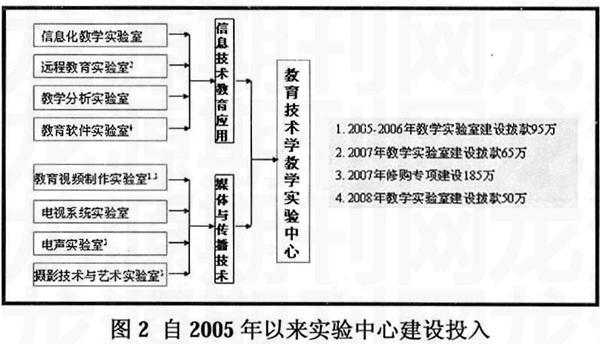

教育技术教学实验中心建设是人才实践能力培养的主要环境,实验中心的硬件环境是近年来学院着力建设的重点工程之一。

实验中心下属8个教学实验室,分别隶属“信息技术教育应用”和“媒体与传播技术”两部。每学年承担教育技术学24门课程的450多学时的教学实验课程,共计4.5万人的学生实验课,具有综合性、设计性的实验达到83.3%。自2005年以来,学校方面对教学实验室建设进行了较大力度的投入支持。教育技术学院实验中心经认真规划,逐年落实经费实施。

(1) “信息技术教育应用”的实验室建设

信息技术教育应用类的实验室近几年来重点建设了远程教育实验室和教育软件实验室。远程教育实验室为学生创建完整的、多种类型的、真实的远程教育系统实验环境。专门添置了:视频录播系统多点控制器、卫星接收设备、视频会议系统和终端web服务器等高端设备,使学生熟悉和接触最具发展潜力的远程教学系统的系统架构。教育软件实验室也配置了路由器、两层及三层交换机、工作站等共计40台以及用于数据存储的磁盘阵列。不仅满足教育信息工程方向信息技术基础课程,还解决了专业方向课程:计算机与网络教育应用、教育软件开发技术、信息化教学环境建设、计算机网络编程、软件工程、信息系统设计与开发、游戏与教育、虚拟现实技术、人工智能导论等课程的需要。为今后毕业生走向教育领域参与教育信息化建设奠定了坚实的基础。

(2) “媒体与传播技术”的实验室建设

“教育视频制作实验室”的基础设施已经按照专业级要求购置了数字高清摄录机、编辑录像机、非线性编辑机等一定数量的先进设备。开设电视设备连接、室内外摄像、灯光照明、字幕特技编辑、配音配乐等小型实验以及节目制作、课件制作等综合性实验,学生们在完成上述实验之后,将独立制作一个15分钟左右的教学片供理论研究使用。“电声实验室”也按照专业级要求购置了混音控制台、数字音频工作站、MIDI接口、音频接口、软件效果插件360环绕声制作系统、非线性高标清编辑软件系统等,开设基本电声技术指标测试、采访机录音、音频编辑工作站及编辑软件的使用、分轨拾音后期合成制作等实验,学生还将完成综合实验:音频节目制作、音频混合制作等。此外在“摄影技术与艺术实验室”也购置了多台单反数码相机,解决了高档次摄影设备的实际操作问题。学生在实践教学中在媒体技术和数字资源建设的基础实践能力得到提高。

四 科研实验室是实践体系的高层建筑

实验中心的建设和实验环境的改善使学生基础实践能力在教育教学环节得到加强。但是必须看到,实验中心条件的改变还远未达到理想要求,正如河北师大王润兰等[5]指出的:学生专业实践能力和科研与创新实践能力的培养不能仅仅局限在教学活动范围内。北师大教育技术学院的研究所和研究中心承担了大量与国家教育科学发展相关的科研课题,这些课题真正接触学科发展和科研的前沿。在参与这些学术团队的活动中学生学以致用,得到真正的锻炼。学生参与人数最多且最典型的几个研究团队及其突出的科研活动如下:

(1) 现代化教育技术研究所在信息技术与课程整合的理论指导下利用现代信息技术开展传统课堂教学模式改革。在“211工程”支持下的“基础教育跨越式发展创新试验”不仅促进了学校一线教学改革实践、改善了人才培养质量、丰富和发展了教育理论和学习理论,更为我国基础教育信息化的深入发展奠定了重要的理论和方法基础。并在此产生了一大批有影响的支撑平台软件和优质学习资源。

(2) 知识科学与知识工程研究所探索的最新的学习模式和学习工具,以教育领域中的知识为研究对象,构建知识科学基本理论体系。在“计算机支持的协作学习基本理论体系”、“面向教育领域的知识抽取和演化研究”、“协作学习的在线交互文本分析及协作过程建模研究”以及“移动学习研究”等方面取得了系列原创性科研成果。

(3) 数字学习与教育公共服务教育部工程研究中心的研究领域有:面向终身教育的知识工程关键技术研究、数字教育公共服务平台研发以及数字教育公共服务典型示范与产业化运行等。

(4) 远程教育研究所在远程教育基本理论、数字环境与数字资源、在线学习与认知发展、远程教育经济与管理、企业E-Learning、远程教育资源建设技术规范和我国远程教育领域从业人员能力结构需求等七个方面进行了深入的研究与探索,取得了重要进展。

上述研究所和研究中心的实验室在“211”及“985”项目支持下条件极其优厚,而最重要的是其更接近学科发展的前沿实践,几年来我教育技术学院已经有大量的学生参与到这些研究所和研究中心的研究工作中,专业实践和科研与创新实践等高层次的能力发生了实质性的提升,同时也为研究生培养人才选拔提供了充足的后备力量。

五 以实践能力为目标的人才培养成果

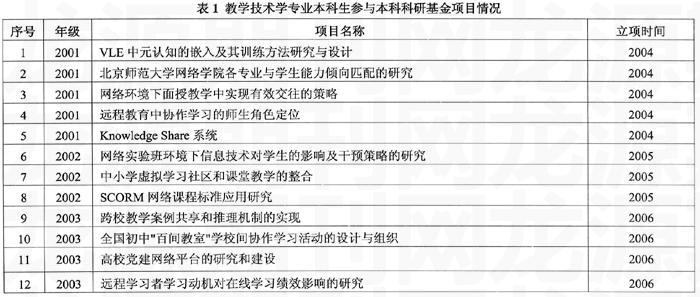

在上述人才实践能力培养新体系的条件下,几年来学生在实践能力提升方面取得了一些标志性的成果。通过不断的创新教育和实践练习,我院学生获得学校资助的本科生创新科研基金项目成果显著。近年来获准本科生创新基金项目项,见表1:

上述项目的经费都在2000元以上,学生独立完成一个项目不仅要在教学实验室进行长时间艰苦复杂的实验活动,而且大多是项目都是具有科研背景的,学生在科研实验室和社会上进行紧密联系实际的研究工作,实践能力大大加强。

此外在这些实践活动中学生也获得了大量的奖项,最突出的就是我院2005级本科生许洋同学的论文《教育信息化环境下提高大学新生学习策略的调查研究》获得第十届挑战杯全国大学生课外学术科技作品二等奖。其它国内和北师大级别的奖项也非常丰富,见表2:

在科研活动中学生还发表了大量的高水平学术论文。据不完全统计,近三年来以北师大教育技术学院本科生为第一作者的核心期刊杂志论文、国际会议论文以及本学科领域的CSSCI论文将近50篇,这些论文几乎全部是实证性研究。进一步证明了学生基础实践能力、专业实践能力和科研与创新实践能力得到综合提升。

六 结论

教育技术学人才实践能力培养与实践体系建设需要从人才规格和学科专业发展的角度来全面审视,需要从教育教学、科学研究以及社会实践的全局来统一规划,需要从课内与课外、理论与实践、知识技能学习与科研经验积累等各个层面综合设计。北师大教育技术学院充分利用已有的资源提升教育技术人才的基础实践能力、专业实践能力和科研与创新实践能力做了一种探索和尝试,希望能够产生有意义的启示。

参考文献

[1] 徐福荫等.创建“三位一体”实践教学体系,促进教育技术学专业实践创新人才培养[J].电化教育研究,2008,186 (10):39-47.

[2] 沈爱华.论管理专业学生实践能力培养体系的构建[J].黑龙江高教研究,2007,153(1):151-153.

[3] 秦炜炜,徐福荫.中美教育技术学专业发展对比研究[J].开放教育研究,2008,14 (3):100-105.

[4] 王一川.大学从游十记[J].文学教育,2009,(4):4-10.

[5] 王润兰等.对教育技术学专业实践教学的思考[J].电化教育研究,2007,169(5):26-29.