“双碳”背景下新能源汽车购买意愿调查

2024-02-14袁欣萌陈琳舒崔嘉慧吴晓莹唐霞妃

□文/袁欣萌 陈琳舒 崔嘉慧 吴晓莹 唐霞妃

(山东师范大学地理与环境学院 山东·济南)

[提要] 为探究“双碳”目标下居民对新能源汽车的购买意愿,本文以山东省居民为调查对象,从政府、企业、社区、居民等不同角度,剖析居民新能源汽车购买现状与限制因素,并提出可行性对策,以期对新能源汽车产业发展起到促进作用,为推动“双碳”目标的实现提供参考。

中国在七十六届联合国大会上明确提出要大力发展绿色经济,全面布局绿色能源产业,落实“碳达峰”和“碳中和”两大目标。其中,交通出行是实现“双碳”目标工作的重点,而新能源汽车产业在优化国内碳排放结构方面扮演着举足轻重的角色。基于此,已有研究通常从消费者、生态学视角、计量经济学、不同政策视角等多视角对新能源上下游产业进行分析。从消费者立场出发,基于心理学理论与计量经济学模型对购买的影响因素进行深入分析,并提出促进购买的对策建议。本文深度研究消费者新能源汽车购买现状,提出科学有效的新能源汽车购买引导激励对策,从而促进我国新能源汽车产业的发展,助力“双碳”目标的实现和国家的可持续发展。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法。研究基于社会交换理论以及感知价值、感知风险理论对传统计划行为理论的扩展进行深度访谈,对获取的信息进行预处理后,分析当前影响居民购买新能源汽车的原因以及相关环节出现的问题。研究依据基本属性、主观态度、产品性能、政策实施四类影响因素进行调查问卷题目的设计,按李克特五级量表赋值打分,定量构建二元Logistic 回归模型,深度探析居民购买新能源汽车的影响机制。

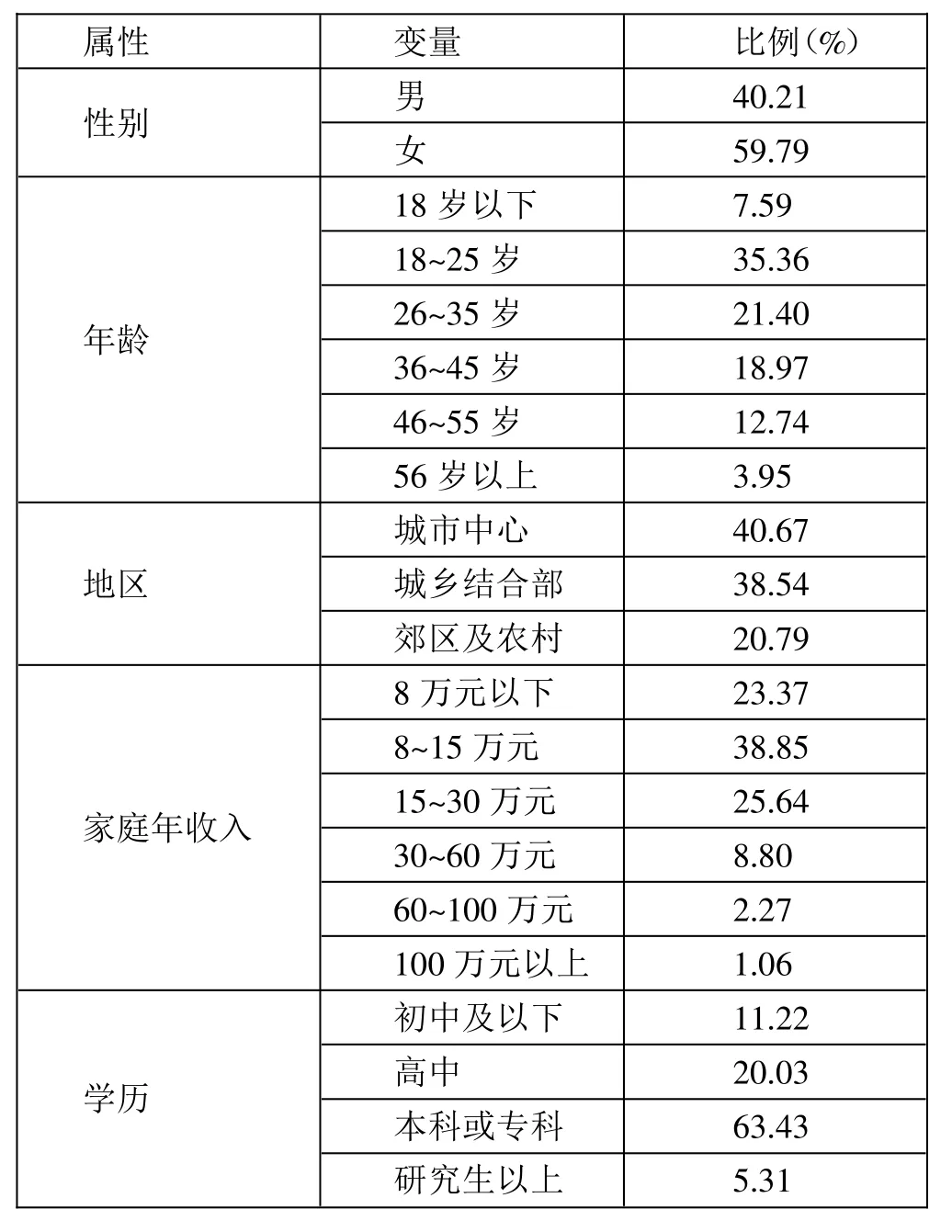

(二)数据来源。计划目标问卷2,800 份,发放线上问卷1,800 余份、线下问卷1,000 余份,共收回问卷2,607 份,剔除无效问卷后获取有效问卷2,356 份,有效率90.37%。对回收的2,356 份有效问卷进行居民个体特征分析,具体包括:性别、年龄、家庭年收入、所在地区以及学历五项基本变量,如表1 所示。(表1)

表1 基本属性信息汇总表

二、新能源汽车购买意愿现状分析

(一)购买意愿强烈,实际购买率低。调查结果显示,居民购买新能源汽车意愿与实际购买新能源汽车之间存在一定缺口,70.11%的受访居民表示愿意购买新能源汽车,而仅57.51%的居民计划购买新能源汽车。理性行为理论认为,意愿是行为的有效预测变量。居民购买意愿与行为之间存在的缺口是有效拉动新能源汽车消费的新的增长极,在不断提高居民购买新能源汽车意愿的同时,应重视居民购买意愿与行为之间的缺口,持续促进居民购买意愿向购买行为转化。

(二)缺乏深入了解,存在认知偏差。调查和访谈显示,男性受访者相较于女性受访者更加关注新能源汽车,45.2%的男性受访者表示了解新能源汽车,而女性受访者中表示了解新能源汽车的比重为24.6%。然而,绝大部分的受访者对于新能源汽车的技术、性能、质量、售后服务等方面只掌握有限的信息,对新能源汽车认知程度较低。另外,在认知准确性上,消费者普遍也存在着安全偏差、里程偏差等认知偏差。

(三)环境责任感强,消费潜力释放。环境责任感是指个体对自身采取措施解决具体环境问题或防止环境质量恶化的责任意识。团队发现居民普遍对新能源汽车有较高的接收度:84.37%的居民认为“传统燃油汽车出行会造成包括空气污染、温室效应等环境问题”,69.80%的居民表示“在社会压力下会考虑购买新能源汽车来减少环境污染”,78.76%的居民表示“如果采用的出行方式会污染环境,愿意为此改变”,表明随着人们环保意识的增强,节能环保成为中国消费者选购汽车的重要考虑因素,消费者在使用汽车的同时对汽车有环保类需求,使得新能源汽车消费潜力有待进一步释放。

三、限制居民购买新能源汽车因素分析

(一)汽车技术不成熟,阻碍消费者购买。现有状况表明,新能源汽车存在性能不够成熟完善,寿命不高等问题,导致消费者购买新能源汽车时顾虑较多,产生“消费-意愿”缺口。同时,与传统燃油汽车相比,新能源汽车充电时间较长,充电频率较高等问题也限制了新能源汽车的购买。

(二)基础设施不完善,公共服务不到位。与我国新能源汽车迅猛发展相比,目前高速公路充电基础设施设置总量不够、覆盖面不足等问题还较为突出,普通国、省干线和村公路充电基础设施建设工作还未全面起步,无法有效满足电动汽车远程出行的需求,给已购买新能源汽车用户带来不便,严重降低用户新能源汽车用车体验。

(三)产品宣传不兑现,售后服务待改进。我国新能源汽车产业已经进入了一个规模化快速发展新阶段。与此同时,涉及新能源汽车的投诉量也居高不下,主要问题有:续航里程“注水”;充电速度与宣传不符;电池质量问题突出;变速箱异响、顿挫及动力消失等。此外,售后服务水平也是投诉热点,部分车企将产品故障频发习惯性“甩锅”消费者,不但会直接损害消费者权利,还将对产业链各环节都产生负面影响,成为制约行业进一步健康发展的隐忧。

四、新能源汽车购买引导激励对策

(一)政府层面:多层布局提升政府推动力

1、优化基础建设,规划整体布局。政府应科学完善城市规划,布局充电桩等基础设施,构建城市充电桩网络。第一,构建“多定点、不同桩”城市充电桩网络,提前对当地充电桩覆盖情况进行实地调研,充分考虑充电需求及充电人群聚集地,定点铺设充电桩,力争做到“不重不漏”;第二,辅以完善城市车库充电桩管理和充电桩保障机制,安排专业人员定时检修充电桩,保障居民日常用电;第三,城际间以高速公路服务站为依托,构建适度超前的,以快充为主、慢充为辅的高速公路充电网。

2、弱化补贴政策,激发市场潜力。为使新能源汽车能够得到自主的发展,政府应结合当前新能源汽车技术的实际情况,不断完善行业技术标准,并对产业发展进行科学、合理的规划。首先,政府应实施奖励政策,鼓励企业自主研发,推动科技创新;其次,推动“非补贴型”政策,将未来政策的制定重点向“生产”环节政策倾斜,倒逼车企加大研发投入,同时持续优化车企“双积分”管理办法,使新能源汽车上下游企业形成合作互助的复杂企业关系,加速各大车企新能源产业的布局,改善和调整上游的零配件供应商的生产方式和营销力度,长效激发新能源市场的潜力。

3、引入持股策略,构建新型合作。政府引导将持股策略引入新能源汽车供应链,构建新的合作创新决策,为产业链上下游企业间持股合作提供良好的政策环境,鼓励新能源汽车产业链上下游企业进行持股,实施一体化战略,将持股策略引入新能源汽车供应链中,使用不同的持股策略和持股比例,相应提高新能源汽车企业的电池技术水平、新能源汽车质量水平,并调整合适的销售价格,调整上下游企业的合作关系,构建新型合作。

(二)企业层面:多维创新引领企业实践力

1、加快核心研发,掌握自主产权。依托国家级新能源汽车制造业创新中心形式,通过利用山东已成立的多家省级新能源汽车制造业创新中心,借助“企业+高校”联盟的形式,借助高校的创新孵化基地自主培养创新人员,吸收大量创新优势年轻技术人员,大力推动以电池续航能力为主的关键核心技术研究,构建良性的新能源汽车技术体系,打破发达国家的技术垄断,掌握自主知识产权。

2、提升车型建设,完善产业体系。应对新能源汽车不同车型在续航里程、造价成本、动力系统等问题上存在不同的局限性,企业应根据各车型的情况提出相应的解决措施,进而完善新能源汽车产业体系的发展。纯电动汽车应抓住电池续航问题;应对燃料电池车应加快完善“零污染”的氢燃料电池电车研发体系;混合动力汽车应注重降低能量形式转换过程步骤的复杂性。

3、构建售后网络,增强服务意识。企业在门店选址时应进行有效规划,形成以城市中心地段高新技术生产研发本部为中心,各区县乡镇广泛布局售后咨询宣传门店的镭射形网络。在郊区以传统汽车的4S 店为基础,进一步构建集咨询、维修、体检、信贷、保险为一体的售后服务体系,减少返厂维修,使维修便利化、简单化。

(三)居民层面:多元推广增强购买内驱力

1、培养绿色营销,提高公众认可。将新能源汽车宣传与绿色出行接轨,围绕绿色出行进行宣传。第一,线上采取以传统媒体为主,新媒体为辅的“互联网+”多媒体平台方式,加强传统纸媒与手机App、微信公众平台、官方网站等平台的联动,运用大数据,在短视频平台精准投放进行联合宣传推广。第二,线下注意环保宣教与事实体验并行,借助户外广告展板进行长期绿色宣传,在新能源汽车制造厂开展线下环保宣教,在提高宣教效果的同时提高居民对新能源汽车的认可度。

2、注重基层推广,贯彻环保内驱。利用公共交通构建城乡线下小型宣传网络,城镇与乡村并举。进一步落实新能源汽车政府采购强制采购、优先采购政策,加大公共交通新能源化力度,制定强制节能措施。利用公交车站、公交车外壳、出租车车载显示屏等,构建小型线下宣传网络,充分扩大线下宣传面。同时注意乡村的新能源汽车潜在消费群体,运用“眼见为实”的推广形式,以政府带居民,引导低碳潮流,贯彻环保内驱力。

五、结论与讨论

环境问题已经成为影响中国经济社会可持续发展的热点和焦点问题,绿色出行是解决该问题的重要举措之一。本文从新能源汽车购买意愿角度出发,发现汽车技术不成熟、基础设施不完善、产品宣传不到位和市场行业不规范是制约新能源汽车消费市场潜力进一步释放的制约因素。在此基础上,创新性地提出了新能源汽车多主体购买引导激励模式,从政府、企业和居民三个主体方面构建起完善的新能源汽车购买激励机制。