地域文化视角下巴渝现代建筑设计研究

——以长江生态文明干部学院为例

2023-12-27吴彦罗德成王丽双

吴彦,罗德成,王丽双

(重庆广阳岛绿色发展有限责任公司,重庆 400072)

0 引言

地域文化是一种深厚而宝贵的人类财富,它蕴含着一个地区或社区的历史、传统、价值观和习俗的丰富集合。它们不仅是人们身份认同的源泉,更是构建社会认同的重要组成部分。这些文化价值与地理环境、人类智慧和情感联系在一起,形成了独特而不可替代的文化地貌与地域建筑(表1)。

表1 我国典型地域建筑分析

由地域文化孕育形成的地域建筑,是不断地总结经验,在时间的考验中发展演变出来的,被赋予了顽强的生命力,并且是人们在具有特征的地域环境中实践出来的结果[1]。

1 地域文化的缺失与留存

美国文化人类学家克莱德·克鲁克洪认为文化的构成包括显性和隐性两个要素。显性要素是人类所创造的一切物质产品和精神产品,包括自然环境、空间格局、建筑风貌、文化产品等。隐性要素包括生产生活方式、情感观念、民风民俗、宗教信仰等[2]。不同地域文化蕴含着不同的生活方式与历史记忆,造就了人们对地域文化的归属感与认同感[3]。

然而,随着全球的快速发展,现代城市为追求高效和经济性,城市内部标准化的设计和材料取代了独特的地域文化价值传承,许多地方文化符号正在逐渐消失,原本不同地域千差万别的形象被标准化和大众化所取代。分析其原因,一是全球化影响,全球化的到来使得许多地方特色和传统文化受到冲击,大量国际化的理念和风格涌入城市,使得地域文化的表达被忽视或模糊化;二是商业化趋势突显,以商业利益为导向,追求高效盈利和市场竞争力成为最终目的,导致设计更多的关注经济效益和规模效应;三是历史保护和城市更新冲突加剧,为适应城市新的功能与形态需求,历史村落与建筑被拆除或大幅改建,从而导致地域文化价值的流失。

所以我们将研究范围锁定在传统乡村聚落,它是地域文化留存的重要载体,其发展是长期与地域环境博弈的结果,具有历史、文化、社会和经济等方面的多重价值[4]。我们提炼、留存地域文化价值并希望通过设计赋能,尝试以当下的策略、技术手段、构造方法、表现形式在现代城市中再现地域文化价值。

2 巴渝传统村落文化价值提取

2.1 相关概念界定

在历史上,“巴”是指古老民族——巴族,巴族活动的范围比较广阔,涵盖了今天的川东、重庆、陕南、鄂西乃至黔北等区域[5]。而“渝”为重庆市的简称。“传统村落”是指拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落。本文研究的巴渝传统村落是指重庆直辖市所辖区域内传统村落。从整体来看,巴渝传统村落形成了以山为背、以水为面、以林为景、以田为邻、以路为便的独特“山水林田路”格局,是本土居民长期以来以适应生态空间、构建生产要素、满足生活需求而形成的具有鲜明地域特色的发展模式。

本文将从空间形态、建筑形制、乡土材料、生态环境四个方面提炼巴渝传统村落中孕育的地域文化价值。

2.2 空间形态

受到巴渝地区山多坡陡、地形崎岖的影响。空间布局上,巴渝乡村采取了顺应地形地势的灵活布局方式,不但可以减少挖填土方对原有自然山体的破坏,还能够有效避免建设过程中带来的山体滑坡等自然灾害,形成多元立体的景观空间序列[6]。

平面形态上包括组团型布局、线性型布局、散点型布局。组团型村落,受到地理环境限制,此种类型村落由多个村落组成,彼此联系形成村落群,各村内部依据街巷、庭院等空间形成界限,再通过田地、山坡等相连,形成既相对独立又互相依存的网络空间。线性型村落,村落沿河流或山脊、道路等线性延伸分布,形成一条长而狭窄的村落带,这种布局使得村落具有明显的空间方向性,沿着线性方向呈现出错落有致的分布。散点型布局,村落布局更加注重利用自然环境,居住单元相互之间距离较远,没有明确的线性连接,形成一种点状的空间布局。各居住单位充分利用山地、河流等自然元素选择最佳位置布置,如图1。

图1 重庆长寿区村落布局分析图

2.3 建筑形制

巴渝传统村落民居建筑在地域空间环境下孕育出独特的建筑气质,表现出丰富的建筑形态,并建立起“天人合一”的山地建筑观念[7](表2)。

表2 巴渝传统村落民居建筑主要形态

2.4 乡土材料

在建筑材料应用方面,人们长期坚持合理利用自然的原则,形成在农业发展背景下的建筑可持续发展观念,主要包含了三个方面:自然生态、经济发展、因地制宜[8]。而巴渝传统乡土材料主要包括木、土、石、砖、瓦等,具有就地取材和经济节约的特点。这也是传统建筑技术和文化重要组成部分(表3)。

表3 巴渝传统村落民居建筑主要乡土材料表

2.5 生态环境

与平原地区的传统聚落相比,山地聚落因与自然景观要素之间有更紧密的关系,有不同的观赏角度和距离而形成特殊的景观。由于所处的地理环境不同,组成聚落的要素呈现出不同的特征,这些不同的特征组合在一起,形成了各地域聚落不同的景观[9]。其主要表现在:从大范围的山水格局上,传统村落外部保持着原有的“大尺度”稳定的自然生态环境;山川包孕着村落,村落依山而建,山体是村落的自然边界[10]。小范围上,乡土植物与农耕文化要素形成了早期传统村落内部生态景观。乡土植物在长期的淘汰和选择中,已适应当地的土壤、气候等自然条件,适应了当地的生存环境,具有较高的生态价值和经济价值。农耕文化要素是人类在顺应自然、改造自然过程中,留下的生产印记,包括农耕活动的农作、农田、农器、农具等。

空间形态、建筑形制、乡土材料、生态环境是构成巴渝传统村落地域文化价值的四大基本要素,为巴渝现代城乡建设中地域文化实践提供参考。

3 四大基本要素下的设计实践

3.1 基本情况

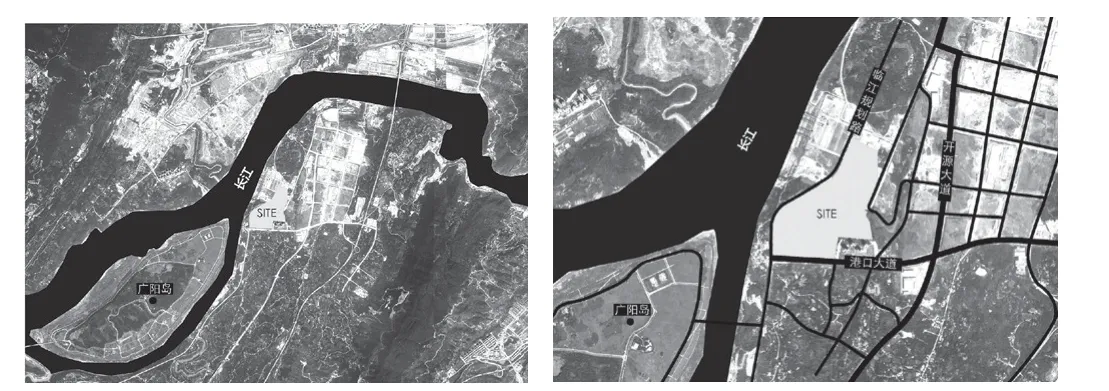

长江生态文明干部学院项目选址于广阳湾滨江区域,与广阳岛东岛头隔江相望,基地周边交通便利,南侧临港口大道快速路,西侧有临江规划路,东北侧临规划路,西南侧规划有广阳湾大桥(图2)。项目定位为习近平生态文明思想学习研究、教育培训、宣传推广的示范基地,占地面积332 亩,总建筑面积约12万m2,分为宿舍区、教学区、办公区、体育区等。

图2 场地区位分析图

基地因地形分为南北部分,北部用地位于现状东港码头,地势较为平坦,最高标高约为213 m,最低标高约为209 m;高差约4 m。南部用地现状为农林和村庄,场地高差较大,最高标高约为285 m,最低标高约为206 m;高差约为80 m。南北用地现状形成落差约为40 m 的堡坎(图3)。

图3 场地地形分析图

方案整体规划、建筑环境设计过程中,我们以四大要素为途径,致力呈现一个让人们望得见山,看得见水,记得住乡愁的新时代学府。

3.2 基于原生村落的规划布局

对项目地块内进行调研,地块内原有五个自然村落,分别是牟家湾、干子田、大岚垭、石庙坡、啄母川,五个自然村落散布于山林之间,在空间形态上为散点型布局(图4)。

图4 场地内原有自然村落情况

在规划设计阶段,通过经济指标测算发现项目宿舍区面积接近民居面积。原有民居建筑依山势而建且较为分散,在若干年的耕作与生活演变中,居住建筑不断与自然环境相适应,以至形成了现今与地形地貌完美契合的建筑布局,其拥有最安全、适宜、积极的建筑朝向、空间边界、景观视野。

宿舍区空间布局基于原有的村落,在空间上对应五个自然村落,形成五个建筑组团,组团内建筑布置保留了原有的民居建筑肌理,并沿用了原有民居的位置与朝向。而教学区、办公区等公共空间,则利用山地地形高差设置,分组团设置(图5)。

图5 项目体块生成分析

3.3 基于原生形制的建筑设计

项目所在区域为滨江山地区域,气候夏季炎热、冬季潮湿多雨,内部地形为山地斜坡地形,坡角约5°~30°,建筑设计过程中为适应区域环境气候特征及山地地形地貌,建筑形制借鉴巴渝传统建筑吊脚楼形式(图6)。

图6 场地内不同吊脚楼形式

项目宿舍区及教学区是场地内相对独立的两大功能区域。在建筑设计过程中,宿舍区整体为西南至东北的坡地地形,建筑基于原有村落民居肌理布置,相对分散。建筑设计上方案借鉴坡地地形下传统干栏式建筑形制,各学员宿舍楼则以吊脚或架空的形态与高低起伏的地貌相接,架空的处理形式使得建筑在夏季加强了空气的对流,加速了散热除湿,改善了室内外热环境(图7)。

图7 宿舍区建筑吊脚楼布局

教学区各教学楼由于要满足集中授课、简化交通流线的需求,则相对集中布置,方案借鉴台地地形下传统干栏式建筑形制,各教学楼分台布置,但在建筑基础上又以吊脚的形式与地面相接,这种形式避免了因集中布置而需对自然山体大开大挖的不利结果。宿舍区及教学区的部分架空区域,后期再融入运动休闲等功能,以提供公共交流场所(图8)。

图8 教学区台地式布局

3.4 基于原生材料的建筑设计

夯土材质导热系数小,热惰性好,热稳定性好,具有冬暖夏凉、隔热良好的优点,由于成本较低、取材和施工较简易,历来作为传统民居建筑的外墙材料,此外夯土墙生态环保、无毒无污染,是一种绿色建材。但传统生土夯土墙遇水易侵蚀坍塌,也害怕冻融,对耐久性和使用寿命影响较大。项目宿舍区建筑外墙采用新型夯土外墙,不仅保留了传统夯土保温隔热、热稳定性较好的特点,同时增强了耐久性与防潮性能(图9)。

图9 项目材质分析

3.5 基于原乡环境的景观设计

通过对场地原生环境进行现场调研,现状为农林用地,其中农田有一谷内梯田,高差18m,保留较为完善。林地为散布混交林与果林,并有若干景观价值较高的竹林、巴蕉林、黄葛树。

原生环境保留与利用。通过现场调研,在红线范围内辨识出景观价值较高的乔木共52 处,通过与建筑图纸核对,形成场地原生植物利用图示,通过不同颜色标注“不保留植物”“建议保留植物”“建议移栽植物及位置”“现场原生石材利用区域”,遵循山地生境原则,将保留与迁移的乔木与景观规划再进行结合(图10)。

图10 场地原生植物分析

保留原有谷内山地梯田场景,针对农田的“土壤贫瘠、灌溉无序、半荒半作”等难题,通过“适地适田、润土润田、耕地作田”三大措施,结合梯田区域高差关系,引表蓄流,海绵净化,呈现溪、塘、湖、湿地等多样的水系形态。种植多品种、小规模、高品质的梯田作物,根据视线高度,选用不同规格的果树品种(图11)。

图11 场地山地梯田效果图

原生乡境的再现,从农耕文化要素提取灵感,形成诸如水缸、陶罐、竹篮、石磨等景观小品,以及晒谷场、石板路、田梗道、水塘、坝院等景观空间。

4 结论

巴渝传统村落所呈现出的空间形态、建筑形制、乡村材料、生态环境是地域文化价值最直观与生动的写照。但从那些尚未被城市现代化进程侵扰的传统村落中提取文化价值以指导现代城市建设,是探寻地域文化面向现代、面向未来的发展延续之路。

本文以巴渝传统村落地域文化为研究对象,并运用于项目实践,得出以下结论:

1)村落的空间形态与生态环境,是长期发展过程中村落为适应生态空间环境、满足生产生活需求而不断修正得到的最优解,其实质是人对自然环境的尊重,本文虽总结出传统村落不同类型与乡土景观的形成要素,但实践中,依然需因地制宜,将类型与要素灵活使用;

2)村落的建筑形制是一复杂的体系,是人们生产生活最真实需求的空间反馈,我们运用时不能简单模仿,应从功能内核出发,将功能与形式牢牢绑定,真实反应使用需求;

3)传统的乡土材料受限于区域贫瘠的生产资料及条件,不满足当下建筑节能要求,在实践过程中,要结合先进的思维与技术,运用新材料新技术进行传统的创造性表达。