基于空间句法的TOD 站域空间分析与设计策略研究

——以重庆石马河街道TOD 方案设计为例

2023-12-27王令李海英白玉星黄普希

王令,李海英,白玉星,黄普希

(北方工业大学 建筑与艺术学院,北京 100043)

0 引言

TOD 模式是以公共交通为导向,在一定的适宜步行范围内,以公共交通所在的站域空间为核心,对周边居住区等各种功能用地进行高密度混合利用和开发的一种规划模式,从而最大限度利用公共交通,创造适宜步行和非机动车出行的环境[1]。空间句法作为一种研究方法和空间理论,能帮助建筑师解决复杂的空间设计问题,参与辅助设计[2]。空间句法由比尔·希利尔(Bill Hillier)等学者提出,用以探索以数理的量化形式去研究空间的形式与组织[3]。目前将空间句法作为一种现状研究方法运用于场地前期调研分析的案例和研究较少,其研究对象主要集中于城市的历史文化街区更新[4],城市绿色公园的分布以及园林空间的比较等方面[5-6]。

利用空间句法多角度对场地空间进行分析,不仅可以有效分析场地空间与街道空间的相互关系,也可深入挖掘场地空间的潜力,从而为后期方案设计提供方向。本文所要分析的站域空间,位于重庆江北区石马河街道,是一个社区级TOD。场地周边交通系统复杂,高架桥、隧道、地铁和桥梁等相互交错,所以使用空间句法理论对其站域空间的可达性、场地空间的可视性以及场地人流分布进行分析具有可行性和必要性。

1 背景

1.1 场地现状

重庆轨道交通石马立交站位于重庆市江北区石马河街道松石大道北侧,紧邻石马河立交,将是轨道交通4 号线西延伸线与规划中的21 号线的换乘枢纽,可与相邻的盘桂路站、玉带山站、大农站和南桥寺站协同发展(图1-d)。地块周边除松石大道外,其余道路尚未形成规划,地块范围内以部分厂房及老旧的低矮民居为主,周边配套相对不够完善,因此具有一定的开发价值。

图1 现状分析

石马河立交在江北区端部(图1-a),场地周边大型商业场所较远,附近居民购物不便(图1-b)。西南侧紧邻嘉陵江,有极佳的自然资源,西侧与磁器口古镇隔江对望,有地域历史文化资源,南侧有包括重庆大学、重庆师范大学、重庆一中、重庆南开中学等在内多所学校,文化氛围浓厚(图1-c)。

石马河街道地形条件复杂,交通路网相互交错,仅依靠实地调研无法深层次了解交通和空间状况。因此采用空间句法理论深度剖析场地空间问题,挖掘空间潜力,对后期方案设计提供策略。

1.2 分析工具与数据采集

本文利用以空间句法相关理论为基础的软件平台Depth map进行空间分析。Depth map 的研究范围不局限于建筑内部及街巷的空间,它可以扩大到整个城市空间范围,并且还提供了一系列量化描述城市和建筑空间拓扑形态的参数,如整合度、连接度等,便于对空间进行量化分析。Depth map 是以二维空间的方式绘制城市空间现状。重庆的道路交通情况复杂多样,这是山地城市典型特点。高架桥、地铁和桥梁等不相交的三维空间在二维轴线平面上会出现相交情况,因此在使用Depth map 软件计算分析前,运用软件中“Unlink”工具对二维轴线平面进行手动干预。这体现了Depth map 软件分析重庆这种道路交通复杂的山地城市时的优势。

数据的采集通过访问全球开源地理信息数据网站(Open Street Map)获取重庆市江北区石马河街道的建筑、公路交通等地理矢量数据。根据以上数据和空间句法相关理论,在CAD 中绘制路网二维线性模型,然后导出DXF 文件。之后将准备好的DXF 文件导入到Depth map 中,进行轴线模型的转化。最终通过计算机的运算分析出整合度、协同度等数据。

2 基于空间句法的空间分析

2.1 街道范围空间分析

2.1.1 范围确定

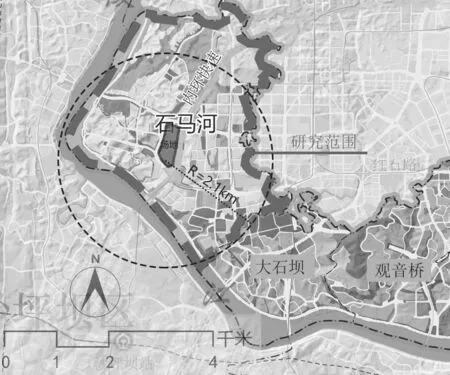

在分析场地周边的空间时,要考虑边界,应设置比场地更大的缓冲区,这样才能体现出空间句法模型的理论优势,一般可选取“30 分钟测试”的经验法则确定研究范围[2],但是本次研究的对象是站域空间,由于轨道站点分布特性,本次研究范围的确定由以下两方面因素决定。首先,考虑到此处TOD 综合体定位是社区级,应以整个街道为研究对象,从街道的角度来分析,所以考虑石马河街道的行政边界,如图2 中的红线区域。其次,重庆轨道交通四号线全长48.65km,共设23 个站点,平均2.1km 一个站点,因此以石马河立交站为中心绘制一个半径为2.1km 的圆,如图2 中的虚线圆区域。综合以上两点因素,最终划定研究范围为红线与虚线圆相交区域。

图2 研究范围

2.1.2 全局整合度与局部整合度分析

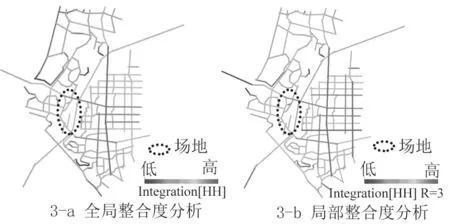

整合度是指从一条轴线到其他所有轴线的总深度倒数的标准化,用于描述这条街道段距离其他街道段有多远,度量到达该街道的空间潜力[3]。整合度又分为全局整合度与局部整合度。全局整合度表示每条线到其他所有线的拓扑深度。局部整合度则表示每条线距离几个拓扑距离的平均深度[7]。Depth map 会根据分析结果将线段进行着色,红色代表整合度高,反之蓝色表示整合度较低,红色至蓝色的区间颜色表示数值逐步降低。从街道范围来看,全局整合度和局部整合度可以分别用来描述车行和人行的可达性。按照行人步行的空间尺度,局部整合度的拓扑数值通常选取n =3 作为参照[8]。经Depth map 软件的计算,可以得到全局整合度Integration[HH],和局部整合度Integration[HH]R=3 的相关分析,如图3。

图3 全局整合度与局部整合度分析

根据图3-a 可以发现,场地北侧、西侧和南侧道路呈现橙色和黄色,这三个方向的主要路段为连接嘉陵江西侧的松石大道和连接场地东侧的江安路。这说明场地的车行可达性高,使用者可以很便捷地从街道范围内驾驶车辆抵达场地。

在局部整合度中图3-b,场地周围道路的颜色偏冷,高值区域集中在场地的北侧、东侧和南侧。根据分析可以得出场地周边道路的步行可达性整体较弱,但是相比之下南侧和北侧的步行可达性高于东侧和西侧。这表明人群来向主要集中于南侧与北侧,东侧与西侧的道路不利于人行步行汇入场地。

表1 场地周边整合度数值表

同时根据场地周边道路的整合度数值可以发现:场地周边道路全局整合度从正北逆时针依次为1.41、1.18、1.26 和1.01。局部整合度从正北逆时针依次为:2.56、2.05、2.12 和1.09。局部整合度的平均值高于全局整合度,这反映出场地周边道路的步行交通较车行交通更便利,可以吸引步行人流,具有吸纳大量人流的潜力。但是周边道路局部整合度数值最大值2.56 与最小值1.09 差距较大,这反映出场地周边步行系统可能存在缺陷,道路连通性较弱,各空间联系差异性大,存在不合理的空间配置以及空间资源浪费的情况。

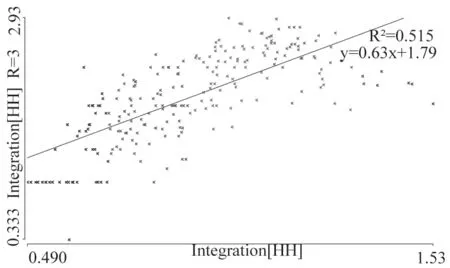

2.1.3 协同度分析

Depth map 软件中的协同度,可以进一步分析局部整合度与全局整合度的关系。协同度是表示行人通过对局部区域内空间连通性的观察,从而获悉整体空间可达性程度的指标[7]。局部整合度和全局整合度的相关性数值表示协同度大小,R2表示协同度大小,R2数值越高,即代表局部与整体空间相关性越高。当0 <R2≤0.5 时,表示局部与全局整合度不相关;当0.5<R2≤0.7 时,表示局部与全局整合度相关;当0.7 <R2时,表示局部与全局整合度显著相关[9]。如图4 可见,Integration[HH]与Integration[HH]R=3 的线性回归方程,可知R2=0.51,这表明局部空间与整体空间相关,但相关性不高。这反映了场地空间与整体空间之间具有割裂感。在步行尺度下不利于行人通过周边环境感知整体空间,步行可达性较弱,易迷失方向。

图4 协同度散点图

2.2 场地内部空间分析

TOD 模式是以轨道交通站点为中心,以400~800m(约5~10min 步行路程)为半径;进行高密度开发,打造集工作、商业、文化、教育、居住等为一体的综合功能区。所以根据站点所在地,以站点为圆心,r=800m 为半径确定TOD 综合体的研究范围,同时统筹站点北部空地为设计范围,如图5。根据地图绘制场地现有的建筑轮廓,最终得到具有场地信息的DXF 文件。然后将在Depth map 软件中进行场地空间视域关系分析与智能体分析。

图5 场地范围图

视线整合度(Visual Integration[HH])表示整个系统的可视性,计算从所有空间到其他所有空间的视觉距离[10]。视线深度值越小,即整合度越高,表示视线可以到达系统中的其他点,无需经过多次转折。视线分析中整合度可以用来表示空间整体的视线深度和潜在的空间通行能力。

运用视域分析法对城市空间进行研究时,首先要在城市模型中建立一个方格网络,每个空间单元就被均匀的划分成若干个方格像素点。在空间系统中,每个视点所能看到的最大区域内的方格像素数,即为该视点的视域面积范围。然后通过空间句法相关软件对各个视点进行可视化处理,可以得到不同颜色的图像,如图6-a 所示,其中色调越暖,表示该视点的视域范围越大,视觉通透性和可达性越好。首先通过图6-a 可以看出在场地中心区域大面积为橙色,这表示中心区域的视线整合度较高,场地中心的视线可达性较高,空间对人流的吸引力较大,因此可以在场地中心塑造一个吸引人流的公共空间,以提高空间品质。其次黄色区域由中心向南北贯通,这反映了南北这条轴线的潜在的空间通行能力,可以据此布置场地空间的视线通廊。

图6 场地空间视线整合度分析与智能体分析

在Depth map 软件中,智能体分析(Agent Analysis)是对智能体在空间的适应性行为的探索,旨在通过运动的视觉动力学模拟,来理解和再现人类占用空间过程的特点[3]。根据之前街道的局部整合度图像可以分析出:场地南北和西侧的步行可达性相对场地其他位置较高。以此为依据,将场地的这三个方向设置为场地中的主要人流来向,最终通过软件的运算,可以得出场地内部人群分布,如图6-b。同样通过颜色来区分人群的路径,人群的路径重叠越高的点,图像显示的颜色越暖。根据空间中人群分布,可以发现图像中橙色区域与视线整合度的图6-a 重合,以此也可印证此处空间的潜力。同时也可以根据暖色路径来确定场地内部的主要道路分布。

3 设计策略

3.1 打造城市客厅,激发站点活力

根据全局整合度所得出的结论与场地现状,可知场地南北侧可达性高,但是考虑到场地北侧江安路是高架桥,连通可行性不高。局部整合度分析结果显示南侧的步行可达性相较于其他方向较高。同时考虑到轨道站点在南侧,所以在场地南侧设置场地主要入口。因此,结合现有TOD 综合体设计经验,对轨道四号线、二十一号线的站台与商业的人流进行合理的竖向交通规划,在场地南侧打造城市客厅起到汇集与疏散人流的作用,满足居民的生产生活需要,激发站点活力。

城市客厅是以城站为中心的交通枢纽,结合地下换乘空间打造立体的空间交通网络。通过在首层广场设置出租车泊客和PTI(公交枢纽)将出站人行与车行流线分离,打造一个高效的交通集散空间。设置一条商业通廊将地铁站的人流与广场及地下的人流汇集。下沉广场将地铁站与地面公共系统结合,下沉广场将具备多种功能形态来实现“客厅”的功能。“城市客厅”是TOD 的核心表达,重点在于组织交通流线,提高人群的可达性。

3.2 完善廊道系统,缝合割裂空间

协同度的分析结果R2=0.51,显示场地空间与整体之间具有割裂感,步行可达性较弱,不利于使用者通过周边环境来感知整体空间。出现这一结果主要是由于场地东侧的G75 高速将场地与东侧空间割裂,因此结合重庆山地地形特色,充分考虑场地的高差,结合竖向设计,合理规划组织流线,打造便捷高效的步行交通体系,如架设廊道系统,有利于缝合割裂空间,方便两侧居民步行出行。

空中步行廊道系统是城市立体化步行系统的一部分,它包括各种人行天桥和空中步行平台,以步行活动为主要内容的城市构件。首先结合东西高,中间低的地形,打造一条畅通四周空间的空中步行廊道。在东侧,廊道跨过G75 高速,将场地西侧小区联系起来,廊道南部结合轨道站点与道路南侧街道,最终形成一个空中廊道,以此来引入社区周边人群,解决场地割裂问题。其次置入社区组团连廊,便捷慢行路线,增加交流空间。最后加设垂直交通空间,便捷场地与廊道的竖向联系,形成多元化慢行交通体系。完善廊道步行系统,不仅消解空间的割裂感,还倡导了步行—轨道的绿色出行方式。

3.3 营造视线通廊,畅通空间节点

视线整合度分析结果显示了场地南北轴的视线整合度高,将轴线向南延申至场地外可与嘉陵江相交。根据人群分布结果显示在场地中心处的空间,人群分布广,人流量大反映了此处空间具有潜力,所以在此处建造中心广场,将人流引入地块深处,提高基地活跃度。由此可以将场地北部的居民休闲广场、场地中心的休闲广场、场地南端的下沉广场与江景相连,营造一条贯穿南北的视线通廊。在营造视线通廊时,应该注意合理控制周边建筑高度,也可在局部较高的建筑屋顶建设屋顶花园,供使用者工作之余欣赏景色。

4 总结

在进行TOD 综合体设计时,仅靠实地调研取得的分析结果来指导设计不够全面与准确。利用空间句法这一研究方法对轨道交通站点所在的站域空间进行分析,能够量化空间,深入剖析场地空间所存在的问题,能深度挖掘空间潜力。本文首先从街道角度出发,分析整个街道的全局整合度,局部整合度以及两者间的关系协同度,据此了解场地周边道路的整合度,探索站域空间的可达性和发现空间存在的割裂问题。其次从场地视角出发,分析场地内部的视线整合度,以及人群分布,探寻场地内部的视线关系和人群密集空间。基于空间句法分析得出的结论与场地实际状况,提出了设计策略,同时也推荐一种可运用于前期调研的基于空间句法理论的空间研究方法。