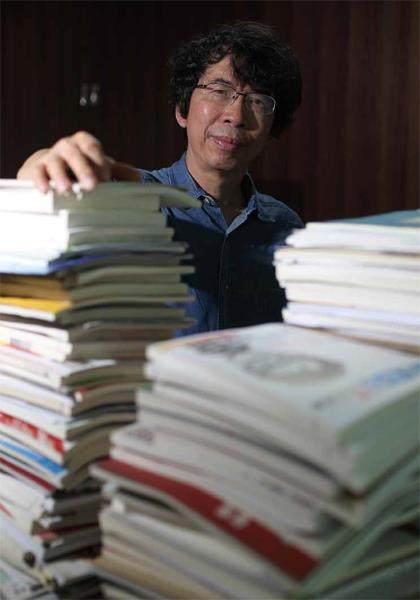

林贤治:“以记忆对抗遗忘”

2023-12-25刘馨遥

刘馨遥

图/本刊记者 方迎忠

2023年,《巴金:激流一百年》出版,是林贤治继写作《人间鲁迅》《漂泊者萧红》《胡风集团案:20世纪中国的政治事件和精神事件》等传记之后,又一次将目光投注于波云诡谲的大时代,寻觅知识分子的精神踪迹,与历史缠斗,不止不休。林贤治说自己多少有点“历史癖”,他的关心不仅在于知识分子的人格气质,更要将他们还原到社会历史的语境,从时代气氛、社会事件、人世浮沉中牵引出诸多线索,进而以心灵接近心灵,写人亦是写史。

1986年,林贤治出版了《人间鲁迅》的第一部,一个鲜活的、作为“人之子”的鲁迅从层叠的史料与诗意的语言中复活。1980年代初,王富仁等学者提出“首先回到鲁迅那里去”,林贤治写作的精神质地与之相似,成为转型之际激荡思想现场中独特的一脉。对于林贤治而言,鲁迅是其度过艰难岁月的幽微火烛,阅读鲁迅的经验早已镌刻在他的情感、思辨与生命之中,因此流泻于笔端的文字也饱含情思与洞察。在鲁迅代表的知识分子精神传统的延长线上,萧红、胡风、巴金等个性鲜明的知识分子吸引林贤治持续地回到史海潜心钩沉,他将散落的记忆连缀,让凝固的历史书写再度流动起来。

林贤治1948年出生于广东省阳江市的乡村,父亲开私塾、行医,注重对他的教育。1981年,林贤治被借调到花城出版社,任《花城》杂志编辑。现在他已退休,被花城出版社返聘继续从事编辑工作。尽管早已离乡寓居广州多年,他的精神归依却始终在故园。然而,他不愿将乡土浪漫化,也拒绝田园诗情调的审美化表达。他的故园意味着生命经验中难以抹除的苦难记忆,也是他始终关怀的女人、孩童和老人,他们的声音难以固着为文字,边缘群体的记忆终将在时间的疾行中流散。林贤治是捕捉记忆、为记忆赋形的人,他写母亲的故事、姊妹的故事,也作为编辑、出版人,编辑口述史、纪实性写作等,保存受难者的记忆,一以贯之地“以记忆对抗遗忘”,看见历史夹缝中的人。

与林贤治交谈,时时会感到他给人以尊重和照顾,他性情幽默,常伴笑声。谈及老友们因年岁增长而身体衰弱、疾病缠身,是他少有流露出伤感的时刻。林贤治历经了时代的几度变迁,创作力依旧不减。他还保持着凌晨4时睡觉的习惯,因为“夜晚太好”,好时光总要留给读书和写作。我们从《巴金:激流一百年》开始谈论他对历史的关怀与理解。

《巴金:激流一百年》,其中“激流”一词,源于巴金“激流三部曲”。这里使用有两层意思:一指变革的时代;近100年间,确是鲁迅说的那种可生可死、方死方生的“大时代”。二、巴金活了101岁,一生从生活到思想,尤其后者,经历了载沉载浮的激烈变迁。

安那其主义思想确实缠绕了巴金一生。你使用“缠绕”二字,非常准确。安那其主义在五四时代属于主流思想,巴金总说他是“五四的儿子”,一生不曾放弃,而在内心里默守。安那其主义有不同的派别,在巴金那里,主要是反对国家主义、集权主义,反对政党政治而提倡劳工团结互助、自主自治的社会运动。巴金的无政府主义倾向,包含了法国大革命中的自由、民主思想和俄国平民知识分子中的民粹主义成分,代表一种关于人类解放的理想。巴金从青年时起,就立志做一个社会活动家、革命家,而不是作家。而结果呢,他做成了作家,这是有违初衷的。他不甘心于理想的幻灭,晚年努力地往回走;由于主客观多方面的原因,实际上他已经回不去了。

巴金无疑具有学习语言的天赋。不过,他学习外语并不在于语言本身,这与他的世界主义观念大有关系。尤其是世界语,它就是无政府主义的通用语言。在巴金的同代人中,有许多人学习世界语,几成一代风气。由此可以看出,那代人少有精致的个人主义者、犬儒主义者,而普遍表现出一种开放的、激进的、献身社会而一往无前的状态。

翻译对巴金思想的形成,直到语言风格的创造,都有直接的影响。巴金正如鲁迅说的那样,读外国书多,读“中国书”少,所以在中国现代作家中,那种引经据典、扭扭捏捏的习气,士大夫气、才子气,各种“毒气和鬼气”,在他的作品中是最少的,行文特别明朗、干净、流丽。

中国人对“家”的皈依,一是因为中国是古老的、封闭的小农社会,由来缺乏自由的政治、经济贸易活动和社交活动,家是最紧密的生产和生活的共同体。二,中国是传统宗法社会,重视血缘关系,国家政权也为皇帝个人及其家族所掌控,家国同构,即所谓“家天下”,影响深远。三是儒家文化浸淫的结果。儒教为父权制提供根据,崇尚权威,上下有序,驯顺忍从。五四首倡“个性解放”,一度颠覆了这套伦理秩序,但很快便随着集权制度的重建而修复了。巴金对于家庭的叛逆与回归,在那代人中并非罕见的现象; 只是从决绝到包容,前后反差之大,显得更“典型”而已。

1982年,林贤治在深圳 图/受访者提供

关于一个作家的创作,我确信个人气质是第一位的,所处的生活环境及其生存状态是第二位的,然后才说到文学本身,观念、方法、形式风格等等。巴金是一个天生喜欢做梦的热情的人,年轻时还相当任性,崇尚自由,向往革命和英雄主义,所以写出前期如《灭亡》及“激流三部曲”“爱情三部曲”等系列作品。后来改变了主题风格,写出《第四病室》《憩园》《寒夜》等,一是进入中年写作,生命能量的弱化,个人生活的改变,心态相应地起了变化,此外,跟时代环境的剧变也很有关系。总之,关注点或兴奋点或痛点明显出现了位移。很难设想巴金的小说创作在未来有怎样的拓展,我们只需看待这样一个事实:一个平庸的、粗陋的中篇小说《三同志》,居然前后写了十几年!可以想见,他的创作才能已经完全被毁坏,根本谈不上什么小说艺术了。

在上世纪30年代,巴金无疑是左倾的、激进的。他同“左联”中的一批青年作家一样,都是不满现实,反抗黑暗统治的,不同则在于组织观念和思想观念方面。作为一个无政府主义者,巴金不曾加入任何党团组织,自然不会听从来自组织的指令,没有“遵命文学”。此外,他不赞成政治革命,而是鼓吹社会革命,强调反抗的群体性、自发性、民主性。当时,他是强烈反对照搬苏联的一套,反对“无产阶级专政”的。而这些,恰好构成“左联”作家从思想、组织直到创作的基本原则。

传记这东西,本来有多种写法。一般的传记,都是传主一生生活的实录,相当于年谱的放大,少有探究人物的内心活动。我是重视巴金的精神世界的。选择性地交代他的人际关系,各种活动,前前后后,都在力图表现他的精神追求和思想变化。真正的知识分子,往往活在精神里面,所谓“生活在别处”。

我从来不认为传记,包括历史著作是纯客观的,没有主观意识的介入。我非常讨厌所谓“价值中立”的说法。早在确定一个传记的写作框架之前,作者的主观意图及认识,就相当于卫星定位系统一般,已经作为一种导向而先期存在了。

在中国思想史和文学史上,鲁迅是一个异数。自以白话文运动为标志的“文学革命”诞生之日始,鲁迅就代表了一个新的传统:自由的、批判的、平民主义的文学传统。传统的概念远大于流派,它首先是精神性、方向性的,吸纳了历史文化的深层因素,形成某个特定的谱系。在鲁迅的文学传统中,同一谱系的有胡风、萧红、萧军、王实味、路翎、七月派诗人群;像丁玲、艾青、巴金,基本上也可以算在里面。这些作家秉承了鲁迅的精神,作品中确有一脉相通之处;他们的命运,一生的升降浮沉,足以影响一代文学的品质。在这中间,也可观测时代的迁流,窥见历史的复杂、奇诡,以至残酷的另一面。

美国思想家爱默生说过,传记是最好的历史。显然,他是从史料、史实方面说的。好的传记,应当是有历史感的传记;除了翔实丰富的史料,要有史识,有文采,有判断力和表现力。如果说传记一定要“青睐”传主,那么,传主的文化含量在这里就显得很重要。我多少有点历史癖,所写的传记,如鲁迅、王实味、巴金等,除了文学,与社会历史有较密切的关系。我总觉得,把传记困在个人那里没太多意思。

认真说起来,我不是学者,不是搞硏究的。对于鲁迅传的写作,开始全出于情感上的需要。这种要求,别人很难体会。当我前后两次陷入精神危机的时候,是鲁迅的精神人格及其思想的感召力拯救了我。我曾在《一个人的爱与死》的序言中交代过:在个人阅读史上,多出一个鲁迅或少一个鲁迅是完全不一样的。但当进入《人间鲁迅》的写作之后,才发觉需要大量的知识资源的援助。鲁迅是一个百科全书式的人物,他逼迫我阅读了许多相关的书籍,即便如此,也难究其博大精深于万一。

对于鲁迅,与专家学者的研究相比,倘说有不同处,大约是我不曾把他当成研究对象,而是一个“人”,一个敬爱的师长,如此而已。对于“学界”,我没有兴趣作更多的了解,只是觉得,对鲁迅作学术性的分解是危险的。如果对鲁迅的思想人格没有一个总体的把握,恐怕研究越是“精深化”、细化,距离鲁迅则越远。

我不能回答青年应该如何阅读鲁迅。其实鲁迅早就说过,青年不需要什么“鸟导师”。我以为,只要有一定的人生经验,特别是有尝过一点苦头的经验,把文字弄通、背景弄通,读进去就可以了。要相信鲁迅作品自身的魅力。

如果從社会身份、从职责来说,知识分子本来就是一个讲话的角色,所谓“社会的喉舌”。所以,讲真话,对知识分子来说是一个考验,甚至可以说是艰难的考验、痛苦的考验。就此点来说,古今中外莫不皆然。

是的。我近年对知识分子问题比较关注,大约因为阅读的、日常接触的也多是知识分子的缘故吧。不过,对于社会改造,知识分子确实是一个重要的群体。单论知识分子问题本身,便涉及众多学科,有太多角度、众多面向,对它的探究不可能被“固化”。关于这个群体,我写过多本传记、评论和随笔,不但不觉得资源匮乏,相反触及的问题太多,有被包围之感。有许多命题、题目,都在等待自己去做、去发掘。由于我的写作多受情感和欲望所支配,有可能转身又写别的东西去了,写什么很难说,事先并没有严整的规划。

1990年代末,林贤治在西北大戈壁。图/受访者提供

我是一个乡下人,骨子里土气的东西很难被置换掉。我承认,故乡是我的精神之根。重要的,不是因为它可以为我提供写作的素材和语言,而是给了我一种皈依底层的爱,对于生为弱者的同情心,一种原始的正义感,平等意识,一种平民品性。我深知城市文化和“上流社会”的异化力量的强大,只好尽力保持警惕和抵抗。

诗的精微同基本人性有关,从写作的角度说,它会自然形成一种风格的底色,当然这也多少同有意识的语言训练有关。我喜欢散文随笔的率性与随意,容量比诗大,在写作上可以获得更大的自由。我还曾写过几篇长篇评论,海涅、赫尔岑、马克思、爱伦堡、威尔逊等人的政论、回忆录、文论,都是我喜欢的散文风格。

小说的虚构和想象力极具诱惑力,很想尝试,写着看吧。

1992年,林贤治与邵燕祥、蓝翎先生同登泰山。图/受访者提供

我算不上女权主义者,但深知作为女性,和老人和孩子一样同为弱者,尤其在农村。我描写她们,是因为在生活和阅读中随时接触到,她们悲剧性的命运使我难以忘怀。我的母亲和几个姐姐,都是底层的劳动者,默默辛劳一生。每当想起她们,总是如嚼黄连一般,感受到其中的苦味。

魏时煜是我敬重的电影工作者,由于她执导王实味和萧军的片子,特意到广州访问,我们便有了几次较无拘束的交谈。我的写作,可以说是封闭式的。我和外面的人极少接触,特别是活跃在“文坛”上的人、“学界”的人,几乎完全隔绝。

日复一日的阅读和写作,从旁人看来,确实有点苦行僧的味道。然而对我来说,早已成为习惯。这种生活好在是自己选择的,由自己剥夺自己的闲暇和娱乐。不过,想到在农村的艰难岁月,在动荡年代全家被批斗的日子,倘能继续如此安静而不受打扰地工作,已是极其幸运的了。

记忆即历史。失去切实的记忆,则历史没有了依据。历史是由无数个体的个人历史构成的,是个人记忆构成了集体记忆。假若没有个人历史做基础,集体的宏大叙事便十分可疑。由于个人记忆,包括口述实录等提供了事实性,历史呈现出的面貌才是有血有肉、真实可靠的。历史不同于历史教材,历史是客观存在,有它的稳定性;而历史书是开放的、多元的,可以而且应当不断地加以修正和重构,以期更趋近于历史本身。因此,记忆极其重要。鲁迅多次指出中国人善忘,强调反抗遗忘的重要。你说到知识分子的“精神使命”,问题太大,一言难以尽说。但以记忆对抗遗忘,为社会档案充当忠实的书记员,我想,至少可以算得是其中的一项使命吧。