初中音乐欣赏课“三动四步”教学策略的构建与实践

2023-12-11李珺

【摘要】本文认为初中音乐欣赏课可以提高学生的审美情趣和文化品位,让学生获得乐观的人生态度和正确的价值观,建议教师从“动手”“动脑”“动口”等维度切入,采用多样且有效的教学策略进行音乐欣赏课教学,培养学生的审美感知、艺术表现等音乐核心素养。

【关键词】音乐核心素养 初中音乐欣赏课 教学策略 “三动四步”

【中图分类号】G62 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2023)28-0112-03

好的音乐及高质量的音乐欣赏,可以让学生从中吸收中华民族和世界各国的文化精髓,有助于提高学生的审美情趣和文化品位,让学生获得乐观的人生态度和正确的价值观。如何在初中音乐欣赏课中发展学生音乐核心素养,是音乐教师理应思考与实践的课题。笔者基于问卷调查,从多个维度對初中音乐欣赏课教学提出一些思考,并在此基础上探索行之有效的教学方法。

一、提升初中生音乐欣赏能力的紧迫性

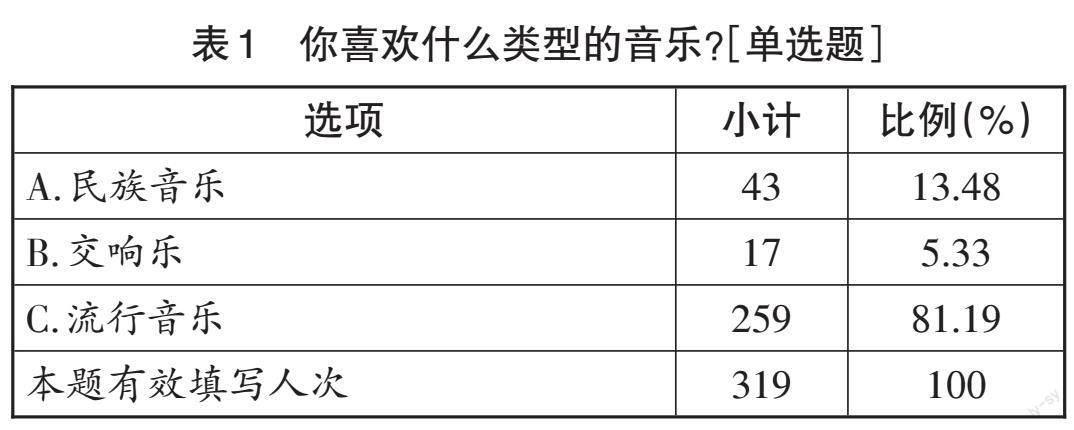

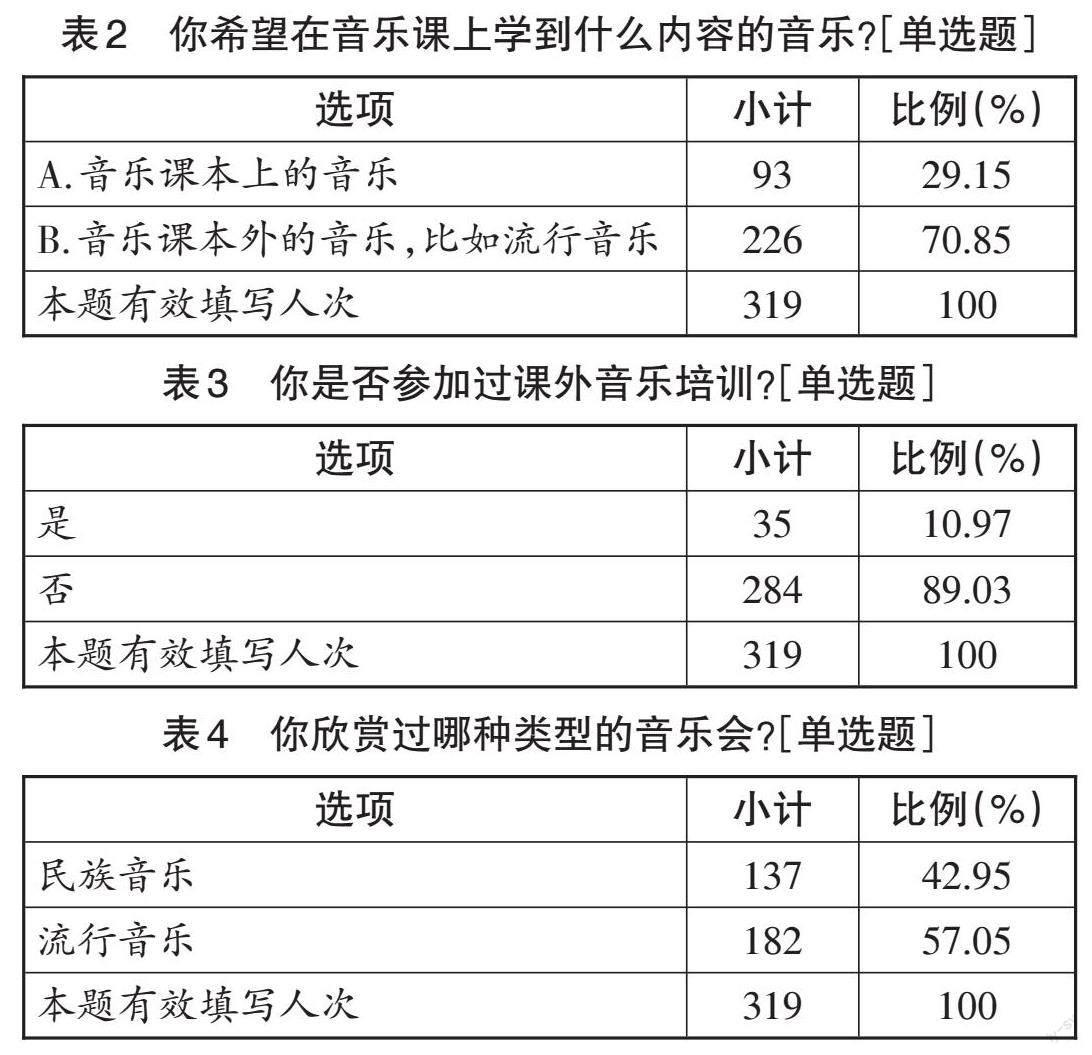

为了深入了解当前初中生音乐素养的基本情况,及时针对学生存在的问题开展有针对性的教学研究,笔者曾随机对本校七年级319名新生进行调查。调查主要通过问卷星的形式了解学生的音乐素养。调查内容围绕“你喜欢什么类型的音乐?”“你希望在音乐课上学到什么内容的音乐?”“你是否参加过课外音乐培训?”“你欣赏过哪种类型的音乐会?”四个问题进行设计(如表1—4)。结果显示:有81.19%的学生喜欢流行音乐,对民族音乐及交响音乐知之甚少;有70.85%的学生喜欢音乐课本外的音乐,如流行音乐;有89.03%的学生从未参加过课外音乐培训;有57.05%的学生喜欢欣赏流行音乐的音乐会。

通过以上调研,我们可以清楚地看到流行音乐在学生心目中占据优势地位。大多数学生喜欢听网络流行音乐,很少接触线下的经典音乐。此外,我校学生来源构成主要是周边进城务工人员子女,大多数学生没有接受过课外艺术培训,更谈不上在家庭中接受音乐熏陶。体现在音乐课上,大部分学生不敢大胆参与和表现,他们虽然喜爱音乐且喜欢上音乐课,但普遍存在音乐视野狭窄、艺术欣赏水平较低、审美能力及表现有待提高等问题。

以上调研结果说明,要提升我校初中生的音乐欣赏能力,探索行之有效的初中音乐欣赏教学策略十分重要。

二、音乐欣赏课“三动四步”教学策略的构建

(一)“三动”

音乐既是一门情感艺术,又是一门听觉艺术。通过音乐欣赏,学生能够提升记忆力、感知力、想象力、鉴赏力等。初中生受年龄、知识水平和身边环境等影响,缺少对音乐的深入认识。这就需要教师在音乐教学中强化引导,让学生养成良好的音乐学习习惯。教师要善于思考并寻求多样化教学策略,并通过不断的引导、激趣,让学生“动”起来,让课堂“活”起来。

1.“动手”——体态律动法,培养学生的音乐感知能力

“体态律动法”是指学生在倾听音乐之后用身体律动来感知音乐,并把这种感知转化为体验和认知。青少年具有好动、好玩、好奇的特点,容易接受体态律动教学法。笔者在平时教学中发现,一段激昂的旋律往往会让学生情不自禁地伴随着动感的节奏“动起来”。教师在启发学生如何欣赏音乐时,可同时配以音乐音高、节奏、速度、力度等要素的变化,引导学生通过各种体态律动感知音乐作品的音乐形象,体验音乐作品蕴含的情感。

达尔克罗兹体态律动学非常适合运用于音乐欣赏课的律动教学中,它能使听觉和动觉找到一个契合点,起到化难为简的作用。以波兰民歌《小杜鹃》欣赏课教学为例。为了让学生能够形象地感受到“玛祖卡”的节拍特点(三拍子,弱强弱),教师可以采用达尔克罗兹教学法把教学使用的音乐变成学生的律动,将两者有机结合,让全班学生和着《小杜鹃》的旋律进行击掌(第一拍拍手时轻,第二拍拍手时重,第三拍拍手时轻),使动觉与听觉找到一个契合点。伴随着肢体语言,学生能够逐渐体会到“玛祖卡”的节拍特点及音乐的情感。

2.“动脑”——问题设计法,训练学生处理问题的能力

“问题设计法”是指在音乐欣赏教学过程中,教师精心设计问题,激发学生思考,引导学生主动分析音乐作品,从而培养他们发现问题、解决问题的能力。问题设计是一门艺术,巧妙的设问可以激发学生主动探索的欲望。问题设计法的核心和关键在于设计具有引导和启发意义的问题。在音乐欣赏教学中,如果问题设计得好,往往能架起一座穿越音乐时空的桥梁,达到培养学生音乐感知力和理解能力,进一步拉近学生与音乐作品之间距离的目的。

以罗马尼亚乐曲《云雀》的音乐欣赏课为例。学生初听音乐时并没有什么感触,教师巧妙地提出问题,引导学生反复听,并想象乐曲中所表现的情境:“请同学们闭上眼睛尽情地享受音乐,跟着音乐去翱翔。此时,你的眼前呈现一幅怎样的画面?耳旁萦绕的是什么?心里感受到了什么?”学生随着音调的起伏和节奏的律动发挥想象,对音乐的感受有了一种豁然开朗的感觉:那朗润而高亢、仿似哨音、极具穿透力的口笛音色表现了一种欢快而优美、活泼而热烈的情绪,不正像那活泼而欢快的鸟鸣吗?那密集的节奏、飞快的速度,不正形象地表现了云雀在快速地飞翔吗?不正像云雀时而一飞冲天,时而俯冲大地,忽高忽低地在云间穿行吗?通过聆听、思考、想象等教学流程,学生有所闻、有所想、有所感,由感性认知上升到理性认知,切身地体会到乐曲所表现的情绪。

3.“动口”——比较求异法,发展学生的音乐核心素养

“比较求异法”主要是将两部音乐作品展开对比,寻求异同点。在全球一体化发展的背景下,当今的初中生需要了解各国、各民族的音乐文化。在教学中,教师可以让学生通过演唱,体验不同国家和民族的音乐文化,使学生在感知节拍、速度等表现要素的过程中提升审美感知力和文化理解力。

在引导学生欣赏波兰民歌《小杜鹃》时,教师可以按照以下步骤进行。课前,教师播放学过的中国歌曲《青年友谊圆舞曲》,并提问歌曲的速度和节拍。课中,让学生欣赏歌曲《小杜鹃》,引导学生通过不断演唱分析对比《小杜鹃》与《青年友谊圆舞曲》的异同(引导学生通过演唱,从歌曲的音乐表现要素去感受两首歌曲的不同;对两首歌曲节拍强弱规律进行重点分析,找出不同点和相同点:同样是三拍子,重音却不同,《青年友谊圆舞曲》的拍子是强弱弱,《小杜鹃》的拍子是弱强弱,从而引出“这就是‘玛祖卡的节拍特点——弱强弱”。)从表面上看,虽然这种方法比较简单,但非常实用。教学实践证明,让学生“动口”能充分调动学生的学习积极性。

(二)“四步”

“四步”,即以“听”“析”“唱”“编”四个步骤达成初中音乐欣赏课教学的有效性。四个步骤环环相扣、相互依存、相互影响,也可以在一个教学环节或多个环节交替出现。

1.让学生在“听”中畅想音乐

音乐欣赏本身就是一个主要依赖听觉的音乐活动,因此让学生学会聆听音乐是音乐欣赏课的基本要求。初中生想象力丰富,教师通过正确的教学方式引导学生聆听音乐,有助于学生插上想象的翅膀,从中培养想象能力、鉴赏能力和创造能力。

本步骤的“听”与前面的让学生“动脑”教学法呼应,即教师通过巧妙提问引导学生带着问题去听。比如,教学《云雀》一课时,教师引导学生闭上眼睛享受音乐,充分发挥想象,然后通过“你的眼前呈现一幅怎样的画面”“你耳旁萦绕的是什么”“你心里感受到了什么”等问题让学生积极发言,使学生展開想象的翅膀,用语言表述自己听到的、想到的、看到的,更好地感受乐曲的音乐形象和风格特点。

2.让学生在“析”中理解音乐

引导学生了解音乐作品的内涵,是音乐欣赏教学的基础。这就要求教师在欣赏课教学中重视对音乐作品的分析,使学生理解音乐的内涵。对学生开展音乐分析技能的训练及进行音乐分析知识的讲授,不但有助于学生理解音乐形象,还能营造活跃的课堂氛围。当学生对音乐作品具备一定的探究兴趣和能力后,便不会觉得音乐欣赏课乏味无趣。

以前文提到的《小杜鹃》与《青年友谊圆舞曲》异同对比教学为例。教师引导学生从歌曲的音乐表现要素去感受两首歌曲的不同,对两首歌曲节拍强弱规律进行重点分析,找出不同点和相同点,有助于学生在“析”中理解音乐。在音乐欣赏教学实践中,教师应循序渐进地提供由易到难的音乐作品,坚持让学生分析每首音乐作品的内容,使学生积极探索音乐作品,掌握分析方法,最终掌握歌唱的技法。

关于如何引导学生理解音乐作品的内容,教师可以借鉴美国著名教育家布鲁纳的课程结构理论和美国著名心理学家、教育家布鲁姆的教学目标分类理论。布鲁纳提出:“务必使学生理解学科的基本结构。”布鲁姆把教育归结为认知、情感、动作技能三个领域,并在每个领域中又分为若干层次。第一层次是了解记忆层次,第二层次是理解层次,第三层次是应用层次,第四层次是分析层次。布鲁姆还提出了抽出要素、抽出关系、抽出结构等三种分析方法。结合音乐教学实践,教师可以尝试这样操作。一是抽出要素进行分析。教师应坚持引导学生对每首作品的音乐要素(情绪、节奏、力度、速度等)进行全面分析,了解诸多音乐要素的独特功能,培养学生对音乐要素敏锐的感知力。二是抽出关系进行分析。教师以音乐历史为主线,以作品创作背景和著名作曲家为出发点,加强对作品相关文化的挖掘和理解。三是抽出结构进行分析。教师引导学生从体裁、形式、内容、曲式结构进行综合分析,培养学生表达个人见解的能力。

3.让学生在“唱”中表现音乐

“唱”是欣赏音乐作品的重要方法之一。在音乐欣赏课中,如果学生能发自肺腑、声情并茂地歌唱,就能加深对乐曲(歌曲)的印象和记忆,领悟音乐的精彩与美妙,感受旋律与歌词的交织与融合。主题是音乐作品的核心,在欣赏音乐作品时,教师可以引领学生反复哼唱作品的主题旋律,帮助学生感知音乐的主题,使学生在聆听中准确辨认主题的发展特征,入情入境地去体验作品的风格,进而加深对音乐情感的体验。

本步骤的“唱”和引导学生“动口”的教学法相对应。在音乐欣赏课中,让学生歌唱有两个目的。一是让学生通过歌唱感知节拍、速度等音乐表现要素;二是让学生通过演唱感受音乐文化,提升文化理解能力。歌唱是提高学生音乐素养的重要途径。在教学中,教师可让学生跟着音乐哼唱,或者带领学生有感情地反复哼唱,然后让学生谈谈所唱片段的音乐风格。学生在“唱”中表现音乐,不但对音乐作品加深了理解,感到心情愉悦,而且能提高审美感知能力、审美水平和艺术表现能力。

4.让学生在“编”中创新实践

培养学生的创新能力既是课标的要求,也是时代发展对创新型人才的需求。若想让学生学会创编音乐,必须让学生先熟悉音乐原有的节奏,再在原有的基础上进行变化。该步骤和“动手”教学法相对应,教师可在音乐欣赏课教学中鼓励学生跟着音乐节奏动起来,用手或脚进行律动、创编。在这个过程中,还可以鼓励学生通过小组合作、表演展示等形式对音乐作品进行创编。

在指导学生创编旋律的过程中,教师应遵循由少到多、由易到难的原则。在学生创作时,可以给学生介绍同头换尾、异头同尾、鱼咬尾等方法;可以让学生个人创编,也可以小组创编。完成创编后,可以让学生自己唱一唱或者小组展示,再进行教师点评、生生互评,最后完善创编。在创编律动的实践中,教师可以先示范讲解,然后让学生创编。一般情况下,律动的创编要求符合旋律特点或歌词特点,动作简单易于操作又不失美感。在不同版本的音乐教材中都有创编歌词的要求,是音乐创编教学过程中一项不可缺少的内容。在实践中,创编歌词这个环节一般会在学生学会唱新歌旋律、熟悉节奏之后进行。

音乐欣赏课“四步”教学法改变了过去教师习惯对教学全面掌控和学生依赖性强、自主学习能力差的状态。通过这一教学步骤,学生能在“听”中充分展开对音乐的想象,并能通过分析音乐元素及其结构理解作者的创作意图,并在艺术实践中获得与作品的共鸣。音乐欣赏课“三动四步”教学法改变了学生过去只对流行音乐感兴趣的现象,开拓了学生的音乐视野,为学生架起了理解多种类型音乐作品的桥梁。

俗话说:“教无定法,贵在得法。”在音乐欣赏课中运用有效的教学策略,有助于学生拓宽音乐视野,涵养审美情趣,提升审美感知能力。教师应该不断探索、创新,寻找更多适合学生发展音乐核心素养的有效策略,真正把音乐欣赏课上好。

参考文献

[1]蓝霞.寻求确定与不确定之间的动态平衡:浅谈音乐欣赏内容的基本特点与教学思考[J].中国音乐教育,2019(1):15-18.

[2]王玺,周琦.落实学科核心素养,让音乐课堂深度发生:“第八届中小学优秀音乐课展示与培训活动”引发的思考[J].中国音乐教育,2019(5):9-12.

[3]赵继红.核心素养视域下音乐课程实施的问题与解决对策[J].中国音乐教育,2020(4):19-23.

注:本文系南宁市教育科学“艺体学科教育教学实践”专项课题“基于学生音乐核心素养培养的初中音乐欣赏课教学策略的实践研究”(2021YTC009)的阶段研究成果。

作者简介:李珺(1981— ),湖南临湘人,本科,高级教师,研究方向为初中音乐教学。

(责编 黎雪娟)