论小型名家艺术馆的发展之道

2023-10-25李逸菲南京艺术学院人文学院江苏南京261000

李逸菲(南京艺术学院 人文学院,江苏 南京 261000)

改革开放后,随着经济的发展和人民生活水平的提高,精神文明建设逐步增强,随之而来的是全国各地的美术馆、纪念馆、博物馆如同雨后春笋一般不断涌现。最新数据显示,截至2022年年底,我国博物馆总数达6 565家,排名位居全球前列①。其中,艺术博物馆的数量相当可观,在此之中有一个类型看似不够引人注目却是其不可或缺的组成部分—名家艺术馆。随着行业管理的加强,名家艺术馆也逐渐得到重视和关注。像我们耳熟能详的徐悲鸿纪念馆、傅抱石纪念馆、齐白石纪念馆、宋文治艺术馆、关山月美术馆等,都是分布在各个地域为了证明“文化身份”而存在的艺术博物馆建设发展中的重要一环。

一、名家艺术馆的作用及价值

名家艺术馆兴起于20世纪80年代,大多是老艺术家或由其家属将艺术作品以捐赠的方式,由国家或个人出资筹建并以艺术家本人姓名命名的艺术博物馆,它是由社会、政府、家属三者配合而形成的,既反映了名人及其家属对社会的真诚回报,又体现了政府和社会对他们的重视②。这类艺术馆兼备了纪念馆和美术馆的职能,同时与本地区的历史传承、地域文化结合紧密,形成了文化公益性与艺术传播性相结合的集聚场所,经过四十多年的沉淀和积累,慢慢获得了新的发展。正是由于它是专门为了某位艺术家所建立的,造就了名家艺术馆收藏和研究功能的独特性,所以其定位和理念也与其他普通艺术博物馆有所差异。名家艺术馆能最完整地对某位艺术家的所有相关资料进行保存,由于艺术家将自己的大部分甚至是全部艺术作品捐赠给相应的艺术馆,加之后续馆内的相关工作部门以有偿的形式不断地进行社会性和专门性的收集,使其成为与某位艺术家相关且最丰富的资料库和作品收藏中心。在对艺术资料的整理和收藏基础上开展对某位艺术家的学术研究工作则是名家艺术馆的工作重心,研究成果往往通过多个展览才能全面地输出给外界。每一次成功的展览都是学术研究成果巧妙转化的结果。

二、如何利用有限的展品和专门性的研究进行内容上的翻新

所以如何利用有限的展品和专门性的研究进行内容上的翻新,将学术研究成果源源不断地以新鲜的视角展示给观众则是名家艺术馆实现可持续发展的重中之重。

(一)学术研究要多角度切入

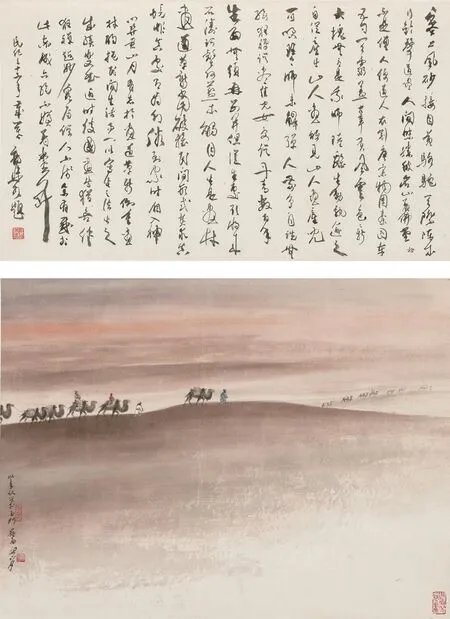

关山月 《祁连山麓(之一)》 中国画 30 cm×41.2 cm(出自“塞外驼铃—馆藏关山月1940 年代西北写生与敦煌临画专题展”)

其资源的独特性和专门性,在一定程度上可以被定义为资源的单一化,容易导致名家艺术馆出现展览做不出“新东西”的问题,也成为其进一步发展的阻碍。专注于某位艺术家的研究不等同于只进行关于某位艺术家的研究,单调的展览选题和平铺直叙式的相似陈列模式往往会造成观众的审美疲劳。要知道,展览前期的学术研究取向决定了展览陈列的整体基调,所以学术研究角度的转变是使展览有新东西可做的有效途径。那么该怎样突破有限的题材进行研究和展览内容上的创新呢?这就要求学术研究团队要有学术思维和问题意识,在此基础上展开研究工作。对个体的研究首先要建立在特定场域的基础上,那么最重要的是将其还原至相应的社会背景下,对整个社会环境进行考察,对和艺术家同时代或在创作中与艺术家有过密切交往,甚至是在创作方法、艺术理念方面有过重叠和交集的其他艺术家进行联合性研究,构成艺术家艺术创作的历史场域,再现艺术家与曾经的社会历史之间的客观关系,产出新的研究结果和展览内容。比如关山月美术馆策划的“塞外驼铃—馆藏关山月1940年代西北写生与敦煌临画专题展”等与关山月在西南西北写生游记相关的展览,在进行关山月艺术专题研究和展示的同时,对其他艺术家的写生路线也进行了详细的梳理和总结并加以对比。“南京博物院藏傅抱石精品展”是以关山月与傅抱石共同创作的《江山如此多娇》以及二人的东北写生经历为切入点,对傅抱石作品进行研究的同时也对关山月的一批表现东北矿区的作品进行了展示。类似这种展览皆被放于20世纪中国美术的总体学术框架之下进行研究和展示。于关山月而言,这显然构成了一种集体性的历史场域再现,而以个体形式再现的关山月便也在这样的底色之上生动起来,展览的选题和内容也不会枯燥乏味,毫无新意。

(二)转变程式化的策展模式

展览的策划模式决定着策展人是否能将艺术作品进行再创造,这是将文化与精神、理想与现实相结合的重点。一场展览的策划往往受到策展人自身学术倾向的影响,如果一直按照同位策展人惯用的策展思路和风格去进行展览策划,就会导致许多展览的视角如出一辙,缺少新意,这就意味着策展团队时常需要新鲜血液的加入,参考存在差异化的视角和着重点进行创造性的展览策划。由于策展人策展的主观性,观众往往会跟随策展人的策展逻辑,被动地接受来自策展人的理念和艺术思想。所以,策展模式的常规或新颖,也可以说是策展人对一场展览逻辑和形式所花费的心思和对展览的创新性表达,决定着观众能否以主动且充满新鲜感的面貌去对待一场展览,能否真正做到理解展览想要传递的内容,感悟展览的意义。正所谓“一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特”,要想使观众以新鲜的视角观展,那么弱化策展人在一场展览中的地位,做到“去策展人中心化”,不使其主导自己的观展过程和思路,发挥其主观能动性,按照艺术发生的真实脉络以不同的视角深入地对一个展览进行解读,不失为一种理想的策展模式,如此才能使观众对展览产生更深刻的共鸣,以一种更积极的心态去接受一种文化的输出,实现一场展览真正的意义。在策划“与人民同行—1949年前后的关山月”这一场展览之时,策展人丁澜翔就采用一种新颖的策展方式—“弱策展”,主动将策展工作放权,以关山月的一篇文章《我与国画》作为一条逻辑线贯穿整个展览来代替自己的策展逻辑线,以艺术史、艺术家和历史文献为主线而进行展览构建,实现了关山月本人的“自我策展”,从而使观众更清晰地感知艺术史发生的脉络和艺术家在当下的所思所想。虽然这场展览中的展品不是第一次出现在观众的眼前,却也通过一种新的策展模式以最新鲜的面貌被呈现出来。当然,弱策展可能会造成观众的误读,对展品的选择和考据也更为严格,所以需要策展团队在前期的学术研究方面下足功夫。

(三)注重展览形式设计中数字化技术的应用

对于名家艺术馆的资源单一化这一问题而言,上述内容已经从选题角度和策展模式方面进行了叙述。除此之外,怎样才能在有限的空间、有限的资源中尽可能多地向观众传达更多的对象信息,从而让观众更深入地解读展览对象呢?又怎么能在展品被多次在观众面前拿出来解读之后,让其迸发更多的能量,进一步满足当下观众的文化需求呢?这就涉及了数字化的媒介手段。当今已是数字技术迅猛发展的时代,合理利用数字技术在一定程度上有利于突破名家艺术馆资源单一化的限制。因为展陈空间和资源有限,往往不能把策展人在展览所想要表达的东西事无巨细地展示出来,而数字技术则能更详细地将展品信息、展览对象社会关系网,将凡此种种不能完整陈列的信息与细节呈现在观众面前。不同于以往单纯的对展品信息的数字化呈现,现阶段的数字技术应用形式更注重与观众进行交互,所以名家艺术馆要想打破展览的常规程式,数字化展陈形式的更新与创新性设计也是必不可少的一环。2022年正逢关山月美术馆建馆25周年,为了迎合当下对元宇宙的热门讨论和关注,特此推出“元·界—关山月美术馆数字人文研究展”。不同于以往的常规陈列方式,这次展览将关老的许多美术作品以一种全新的方式呈现给观众:本次展览依托AR增强显示技术对《山村跃进图》进行数字化呈现,利用计算机系统对原有的信息进行了数字化解读和编译;对《云蒸霞蔚莲花山》进行数字化解构并结合体感互动技术完成传统文学作品向数字形态的衍生和转化,大大增强了观众观展的沉浸式体验感,实现了由传统到创新的转变。

三、名家艺术馆发展策略

关山月 《塞外驼铃》 中国画 60 cm×45.3 cm(出自“塞外驼铃—馆藏关山月1940 年代西北写生与敦煌临画专题展”)

如何突破由资源单一化导致的展览泛化和程式化阻碍?名家艺术馆究竟怎样才能实现自身的可持续发展?名家艺术馆需要刻不容缓地去解决这些问题。首先要从“知识生产”的角度去考虑,摆脱个例研究的束缚,将研究视角放眼于整个艺术史的发生发展之中,才能深掘出更多新的东西。其次,在策展环节要求策展人脱离以往的舒适圈,运用相似的艺术作品以新颖的策展模式给予观众不同的展览面貌,使观众可以从中汲取更多的信息。同时,展览形式设计中对于数字化技术辅助设施的使用在一定程度上可以使展览更有新意,增强对于观众的吸引力。如此,名家艺术馆方能有更丰富且更具意义的文化输出,方能在文博行业迅猛发展的当今时代拥有立足之地。

注释

①引自http://www.ncha.gov.cn/art/2023/5/18/art_722_181687.html。

②赵幼强:《书画名人纪念馆的形成与特点》,《中国博物馆》,1999 年第4 期第57-60 页。