唐太宗行书取法王羲之

——以《温泉铭》《晋祠铭》为例

2023-10-25冉佳欣四川师范大学美术学院书法学院四川成都610100

冉佳欣(四川师范大学 美术学院·书法学院,四川 成都 610100)

唐太宗喜欢王羲之究竟到什么程度呢?“二王”中,他贬低王献之,推崇王羲之的书法,并称其为“书圣”,还大量收集王羲之的墨迹,巧取《兰亭序》,并令当时的书法名家摹写了《兰亭序》,多个版本流传世间。还命怀仁从内府所藏王羲之真迹中直接集字,为《集王羲之圣教序碑》,此碑虽为石刻,仍尽显王羲之书法风韵。唐太宗更是身体力行,从未间断对王羲之书法的学习,尤其是行书。从代表作《晋祠铭》《温泉铭》可以看出王羲之书法的影响。王羲之的行书代表作有《兰亭序》和《集王字圣教序》;唐太宗的行书代表作有《温泉铭》和《晋祠铭》。现将两人的代表作逐一比对分析唐太宗究竟取法如何。笔者将从书法的笔法、结体和章法这三个要素去分析唐太宗是如何取法王羲之的。

一、笔法

《温泉铭》

《晋祠铭》

《兰亭序》

《集王字圣教序》

《温泉铭》

《兰亭序》

《温泉铭》

《兰亭序》

《温泉铭》

《集王字圣教序》

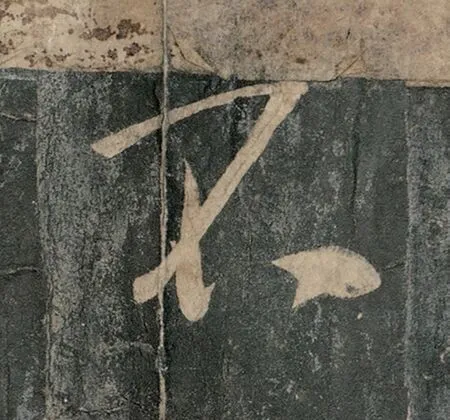

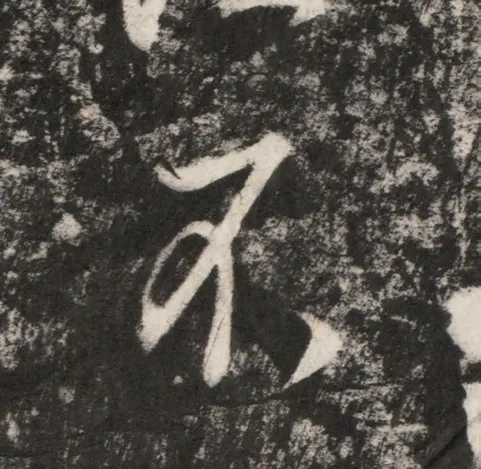

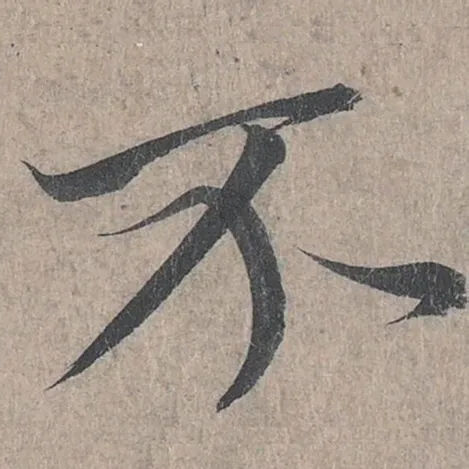

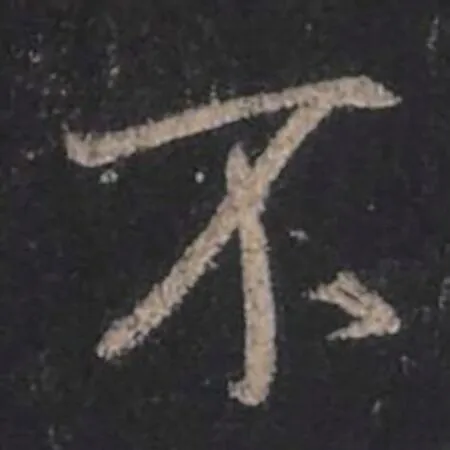

朱和羹《临池心解》云:“正锋取劲,侧笔取妍。王羲之书《兰亭》,取妍处时带侧笔。余每见秋鹰搏兔,先于空际盘旋,然后侧翅一掠,翩然下攫,悟作书一味执笔直下,断不能因势取妍也。所以论右军书者,每称其鸾翔凤翥。”从记载中看出,王羲之《兰亭序》以侧锋为主,整体书法风格取妍媚。启功先生的《论书绝句百首》:“书法至唐,可谓瓜熟蒂落,六朝蜕变,至此完成。不但书艺之美,即摹刻之工,亦非六朝所及。此碑中点画,细处入于毫芒,肥处弥见浓郁,展观之际,但觉一方黑漆版上用白粉书写而水迹未干也。”启功先生说书法发展到唐代,所有的条件都已经成熟了,好比瓜熟蒂落。魏晋南北朝所有书体演变结束了,到了唐朝自然而然成形。书艺精美,摹刻的工艺远超魏晋南北朝时期,而为唐太宗书法石刻的工匠肯定是当朝第一人,只为将唐太宗书法展现得最为极致。通过碑可以看出,点画细微处毫芒毕现,肥处弥见浓郁,观看的时候,好像在一方黑漆板上看见用粉笔书写,但是还未干透。对唐太宗书法丝毫不掩称赞。《温泉铭》是以藏锋为主,中锋行笔,整体书法风格取遒劲。与其《兰亭序》相似,两者都是没有牵丝连带,而是采用暗连的形式,上下贯通。清代杨宾《大瓢偶笔》云:“今观此碑,绝以笔力为主,不知分间布白为何事,而雄厚浑成,自无一笔失度。”《晋祠铭》此碑用笔厚重,而不乏骨力。《晋祠铭》是以藏锋为主,线条圆浑,线条遒劲有力,变化较少,点画之间的呼应较弱。细细品味,与王羲之《集字圣教序》非常相似。王羲之《集字圣教序》虽然是怀仁集字成碑,而且不是每个字都能找到,但是凭借个人对王羲之书法的理解,通篇展现出王羲之的书法特征。本文将从以下三个方面分析,试看以下“不”字:

(一)横

第一个“不”字,横画两头重中间轻,楷化明显;第二个“不”字,横画入笔由轻到重、由重到轻,行笔流畅自如;第三个“不”字,线条提按技巧性动作特别多,充分展示了王羲之书写的老辣与熟练;第四个“不”字,由重到轻,线条弧度向上弯曲,姿态轻盈。

(二)竖

第一个“不”字,露锋入笔重到轻再到重,向上挑带出钩;第二个“不”字,竖画由上一笔顺势从上往下,由轻到重,形成一个小顿笔;第三个“不”字,《兰亭序》中的竖画姿态更加多变,线条起起伏伏,上一笔与下一笔似连非连,用笔爽利有劲,中锋侧锋行笔。第四个“不”字,由轻到重,向右顺势往上带出下一笔。

(三)点

第一个“不”字,点画牵连,姿态平稳;第二个“不”字,点画在纵线拉伸上视觉效果,如向下作点,视觉上变长,中锋入笔,中锋行笔;第三个“不”字,随行扭动弯曲,姿态各异,动中有静;第四个“不”字,如石压蛤蟆体,笔画饱满。

总的来说,一个同样的字,不同的书家书写,会有不一样的效果,即使同一个书家在不同的状态下书写的效果都不一样。唐太宗和王羲之两人书写的四个点画形态都截然不同。《兰亭序》是在自然中吸取营养,虽然《晋祠铭》中的“不”字与《兰亭序》字形走势大致相同,但是有形无势、势态都稍微逊色。东汉蔡邕在《九势》开头写道:“夫书肇于自然。自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”书法来源于自然,自然事物可以在书法中表现出来,自然就产生了阴阳两极;有了阴阳两极,那么书法的形体和态势也就形成了。对比唐太宗与王羲之的书法作品,唐太宗兼取法王羲之的中锋行笔,但是在线条表现上还稍微略显青涩,提按动作较少,还没有达到如此高的水准。

二、结体

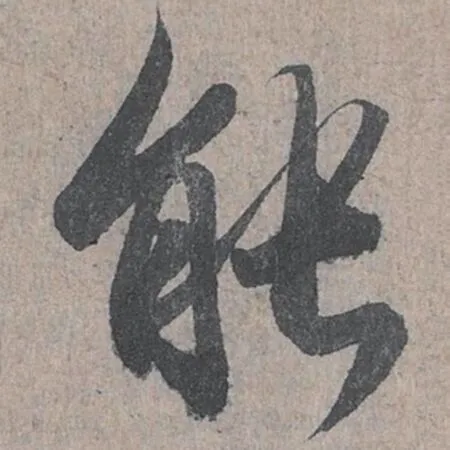

王羲之《笔势论》云:“夫欲学书之法,先乾研墨,凝神静虑,预想字形大小、偃仰、平直、振动,则筋脉相连,意在笔前,然后作字。若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,此不是书,但得其点画耳。”这是王羲之个人对于书法结体总结的书学经验,强调字形的重要性,书法要追求矛盾变化,平淡不可取。结体长、短、方、圆外形特征明显,字和字之间字形区别变化无常,但是却能和谐统一。明赵崡撰《石墨镌华》云:“唐得天下后,太宗祀晋侯而为之铭。高祖起兵时,曾祷于晋侯之祠而以是报亨之。太宗制文并书,全法圣教、兰亭而纵横自如”。可以从唐太宗书法上看出全然取法《圣教序》《兰亭序》,并且用笔纵横自如,不愧是对王羲之书法的推崇者。所以将《晋祠铭》与《集王字圣教序》的字单独拿出来比较,可发现字形十分相似,唐太宗的书法没有脱离王羲之的束缚,还停留在摹写的阶段。《温泉铭》和《晋祠铭》总体风格还是十分相似的,试看以下选取的典型字例:

(一)温泉铭

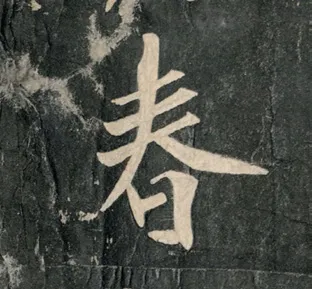

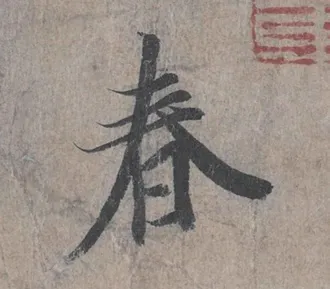

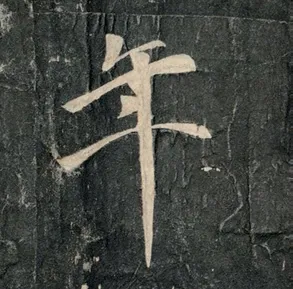

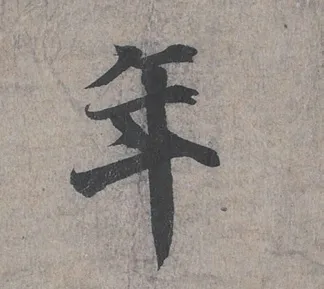

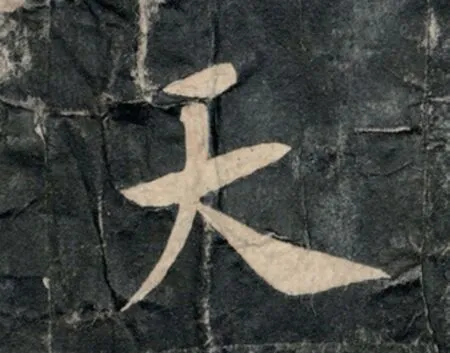

第一组图片,“春”字,两个都是纵向势态,向左微微倾斜,呈一个三角形。第一个字两边撇捺稍短,没有伸展开,有点短促。第二个字左低右高,撇捺伸展,似轻盈少女在翩翩起舞;第二组图片,“年”字,第一个字重心整体向上,上半部分分布不均匀,最后一个长横,向上弯曲,像绷紧的弓弦,极有力量,呈倒梯形。第二个字三个横画将上半部分均匀划分,给人一种稳定的观感;第三组图片,“天”字,两个都呈梯形。第一个字的撇由重到轻和右边由轻到重,但是“天”字整体向左倾斜,捺画肥厚,着力维持平衡。第二个字撇捺粗细一致,布白均匀,左右对称,恰到好处。只有仔细观察,才能看出王羲之巧夺天工,对一些细节的微妙处理,无人能及。

《晋祠铭》

《兰亭序》

《晋祠铭》

《兰亭序》

《晋祠铭》

《集王字圣教序》

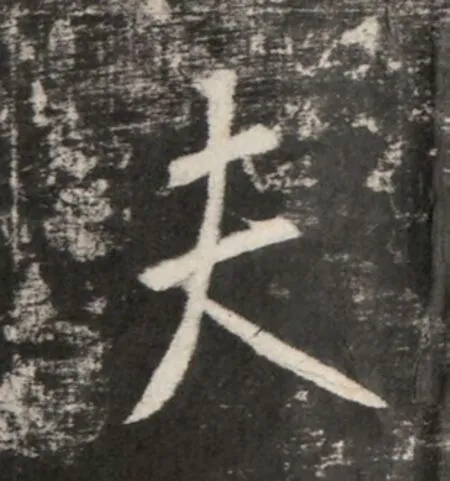

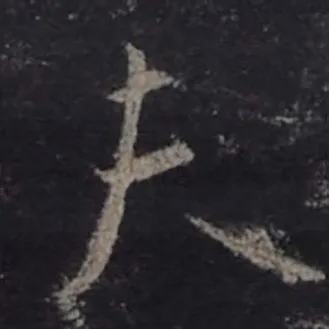

(二)晋祠铭

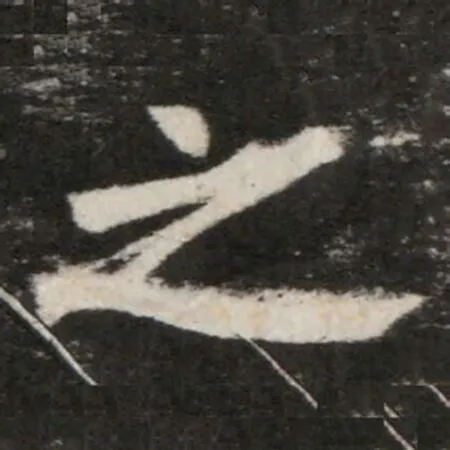

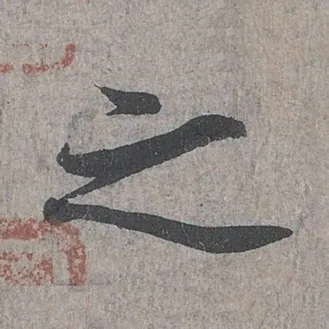

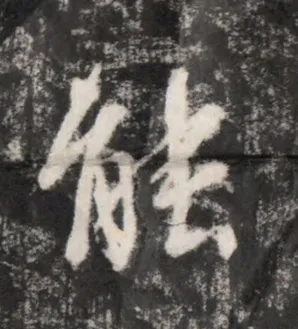

第一组图片,“之”字,第一个字向左上昂扬着头,脖子和身子连成一条线,像一只姿态高傲的天鹅。第二个字微微向左倾斜,横撇捺直出,线条干净利落,毫无拖沓,如在海洋中的巨型船只游行,稍显笨重;第二组图片,“能”字,左右两部分分布均匀,整体呈正方形。第一个字左右两部分“上下方正,左右齐平”,中规中矩,变化连接处略显生硬。第二个字处理正方形字体,灵活多变,上下错落,点画顺势往下带,打破常规;第三组图片,“夫”字,字形极为相似,呈三角形,飘逸中求稳定。第一个字竖撇从两笔短横中间划分,导致右边捺画空间不足,所以两边有点过于均匀。第二个字竖撇从左边划分空间,捺画足够向右拉伸,形成一种极为平衡的动态。

陈思在《书小史》中曾言:“太宗工隶书飞白,得二王法,尤善临古帖,殆于逼真。”认为唐太宗的书法在学习王羲之的书法中极为逼真。大家对于唐太宗的书法评价还是略显宽容,只是字形大概差不多,其实还相差甚远。

三、章法

王羲之《兰亭序》作为天下第一行书,对于唐太宗的书法影响深远,唐太宗代表作《晋祠铭》《温泉铭》《屏风帖》等都是参研王羲之的书法,被后世称赞。甚至《晋祠铭》作为以行书入碑的先例,被称为天下第一行书碑。试看以下书法局部图:

《温泉铭》《晋祠铭》给人的第一感觉是仿《兰亭序》的章法。前面说到《兰亭序》中以露锋为主,字与字之间笔断意连的笔画,反而呈现一种整体连贯的感觉。其在章法上采用了纵有行、横无列布局,行云流水,一气呵成。还有一个要素就是节奏韵律,字体大小错落,总体呈纵深体势。此作前面书写还略显拘谨,到了中间部分收放自如,最后情倾笔端,率性书写。《温泉铭》行书入碑,但是却能将行书的飘逸展现得淋漓尽致,这也是一大优势。整篇布局有行无列,前面部分书写以行书为主,情感充沛,中间部分以行楷为主,有一种慢慢稳定心境的感觉,后面部分以楷书为主,不似前面,反而平淡无奇。每一行字的大小变化,整体走势向左倾斜,字与字空间互相穿插,章法布局明显比《晋祠铭》要更加生动,字内空间字势外拓,张力十足,与王羲之书法的秀美相比,力量感极强。其可以算善书,却属实不能与《兰亭序》相媲美。《晋祠铭》前面部分偏楷书较为端庄,中间部分偏行楷轻松自然,最后部分偏行书情感流露。但是《晋祠铭》很多用笔细节处理得稍显粗糙,字与字之间的大小变化一致,大字写小、小字写大,过于平均,字内空间布白较为均匀,字势尽可能往外扩张。两相对比,唐太宗章法布局处理太用力,更显刻意。没有书写时一气呵成的连贯,情感传达略显生涩。

四、结语

根据以上这些比较,能够清晰明了地看出唐太宗取法王羲之,并且取得了一定的成就,也得到了后世的高度评价。但是笔者却有不同的观点,宋张耒《宛丘集》说唐太宗“用笔精工,法度粹美 ,杂之二王帖中不能辨也”。这既是对唐太宗的肯定,也是对唐太宗的否定。从《温泉铭》《晋祠铭》中的这些字来看,唐太宗实际都没有完全脱出王羲之书法的特点,因为唐太宗始终追随着王羲之书法的影子,最终还是没有形成个人的独特风格。这对于后世的启示也非常大,要想成为杰立特出的书法大家,自己的书法就要有唯一性。