艺术从复古到气韵生动的历变

——以古代文人画为例

2023-10-25李鹏飞咸阳师范学院陕西咸阳7099西安美术学院陕西西安70065

高 雪,李鹏飞(.咸阳师范学院,陕西 咸阳 7099;.西安美术学院,陕西 西安 70065)

绘画艺术不仅有理与趣、法与化的问题,还应该有古与今的问题。绘画的复古思想在整个艺术史上屡见不鲜。几千年来,传统文化传承和层出不穷的文化遗存,足以证明了中国绘画艺术家具有强烈的好古、尚古、敬古、畏古心理。

艺术从复古到气韵生动,是一个不断发展和演变的过程。在艺术的发展历程中,复古和气韵生动是两个重要的方面,二者既相互联系,又相互影响[1]。同时,中国绘画艺术在复古形式之下,隐藏的审美标准就是气韵生动,这亦是中国艺术亘古不变的审美标准。

一、仿古艺术和复古艺术论述

不同于现代艺术,仿古艺术和复古艺术更喜欢强调当下的个性张扬。唯一不变的就是变,往往给予人以超越现实和弃绝传统的假象。就好像很多创新离不开(至少是没有完全离开)传承和延续古代文化遗存的精要,复古其实是“被发明的传统”。复古在本质上是创新,也是发明。一般来说,模仿、依托、再现和重构,是复古艺术的基本特征。完整地保存古代风格,大多靠的是实物传承和技法延续,强烈的复古风潮,反而往往以淡忘为前提,即经过岁月的无情淘洗,印象中的面貌已不复存在,现在的风尚又令人厌倦不满,然后才会以对过去的某些发现为契机,重燃人们对古代的怀古热情,正如西方人所表述的“文艺复兴”,它是中断之后的再生和复兴。

复古主义由来已久,艺术的复古在社会发展中成了一种自觉。两千年前的圣人孔子,就提出了“克己复礼”和恢复周公之治。后代的王莽以制礼作乐为特点的复古,就是用血的代价来澄清“克己复礼”。从现在能见到的钱币、石刻、镜鉴、铜器以及简牍等王莽时期的这些东西来看,虽然它们的制作,最初只是为了制度,不是为了艺术,但留给后人还是可以完全归入艺术品的,并且对我们研究复古艺术很有启发意义。后代有宋朝的复古,也是以制礼作乐为目的,从而形成了中国艺术史上复古艺术的再次高潮。

二、古人的复古艺术观

复古艺术的出现抑或称艺术的复古,其自身有一整套完整的理解方式。古人对世事盛衰抱有因果循环之论。当他们对现实厌倦或失望时,首先的想法就是回到过去,而不会寄希望于未来。抑或说,他们是以旧为新、以退为进,把过去当作未来。正如在万物萧索的冬天,人们翘首以盼的是下一个春天的来临。

艺术的复古对历史的进化论观念是尖锐的挑战,就连对历史进化论观念抱完全肯定态度的马克思也不能不承认这一点。对古人抱有“了解之同情”的态度,我们不难发现,以古为“雅”、以今为“俗”也就自然而然有其合理性。“古”是由历史精挑细选、劫后余存的菁华,既然是菁华,理所当然会为人珍视。古人的复古情结并非反对进步,只不过与我们不同罢了。

纵观中国历史,宋朝的文化艺术之繁荣对于我们今天的影响无疑是巨大而且全面的,这主要取决于大量的实物遗存。以宋代徽宗一朝的仿古为例,虽然和王莽复古的时间差不多,都只有25年,但酝酿准备的时间很长。宋以来的仿古风气,主要滥觞于这一时期。宋代器作的仿古,主要是以瓷器为核心,这是一种范围很广的时代风尚。代表此种风尚的宋代官窑瓷器,从形制到材质本身,都是中国乃至世界瓷器的典范,至今无法逾越。其他材质的器物,无论如何借鉴,相互模仿,绝大多数还是以瓷器为原型。此外,南宋官窑和龙泉窑的瓷器流行所谓的琮式瓶,模仿的就是良渚玉琮,则属于仿玉器。

三、艺术从复古到气韵生动—以古代文人画为例

古代文人画注重表达文人的内心感受和审美情趣,追求意境和意象的表达,强调笔墨的自由、写意和意境的凝练。它以简约、含蓄、意境深远为特点,追求以少而精的表现方式,通过墨色、线条和构图等手法,表达文人的情感和思想。文人画的题材内容多样,包括山水、花鸟、人物、竹石等。其中,山水画是文人画的重要题材,文人通过山水抒怀和寄托追求。花鸟画则以自然界的花鸟为对象,通过描绘花鸟的形态和神韵,表达文人对自然之美的赞美和思考。

宋代以来的文人画,是与当时的复古艺术高潮,特别是政、宣之际的仿古风尚相益而行的。文人为了突出自己的审美趣味,必须扬长避短,一是绕开材料和工具的限制,二是打破技能和训练的壁垒[2]。他们以自己的游戏之作居然凌驾于匠工之上,这是一大创造。他们给自己营建了审美壁垒,一个“古”字更是拒俗人于千里之外,尤可发挥文人的特长。

文人的复古都是有限的复古,例如书翰之推钟、王,或加上虞、褚、颜、柳,那也是楷法确立后以真、行和今草划分的范围,但主流以外的篆、隶和章草,便是点缀。孔子论道:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”孔子热爱三代,但更热爱其中的周。他认为,周礼是沿袭夏、殷而有所损益,夏、殷之礼比较简陋,比较朴实,周礼则不一样,特点是“文”,文化发达,文明程度高。所以孔子更爱周,师近古。

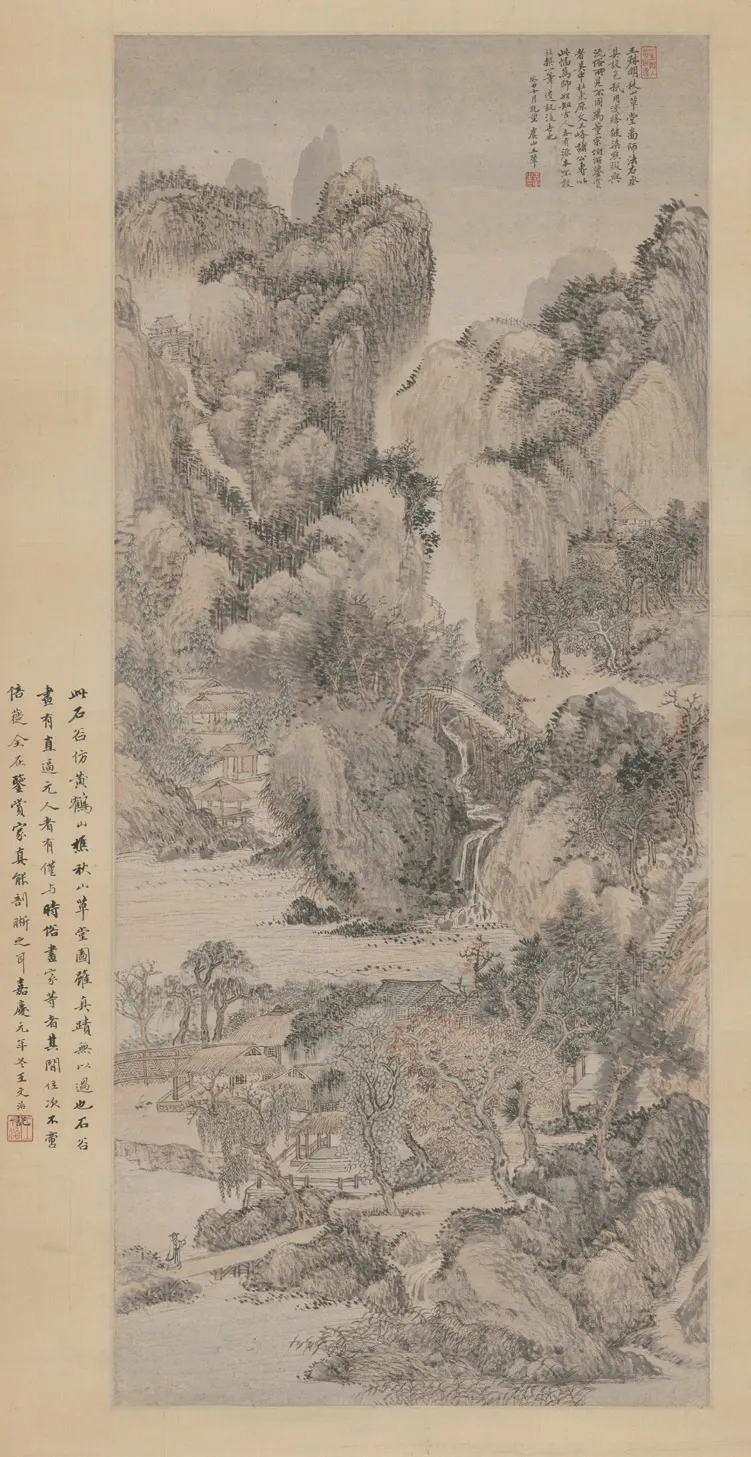

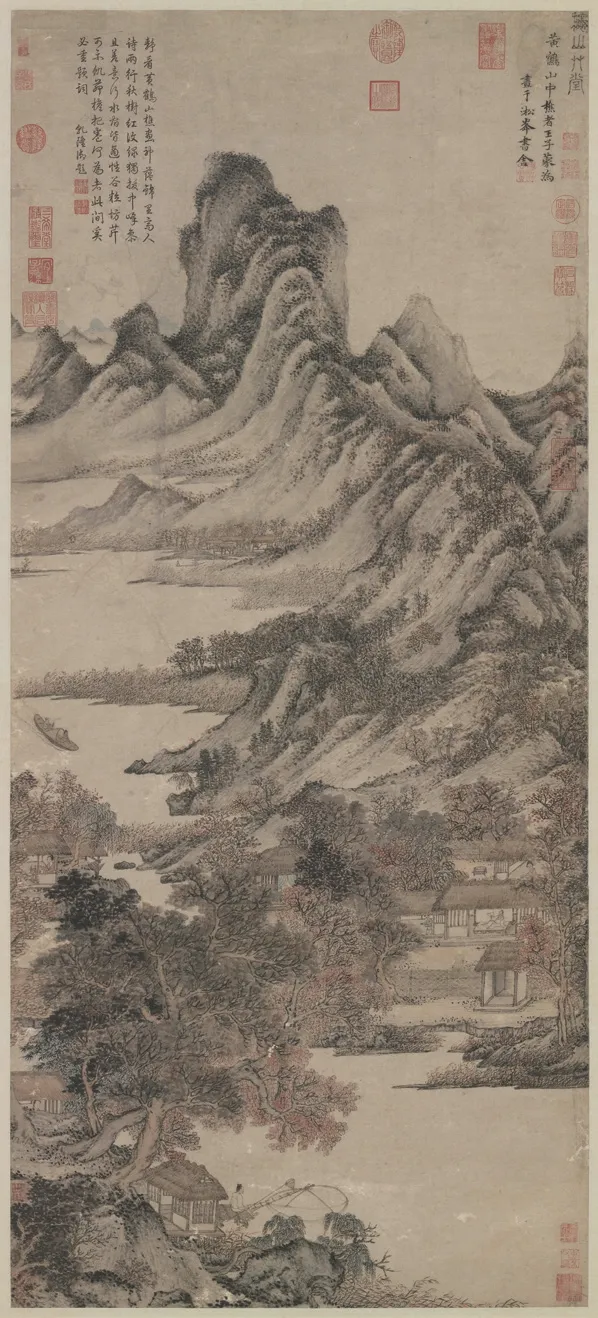

元、明、清文人画的复古也是如此,例如清代王翚的《仿王叔明秋山草堂图》(图1),就是在元代王蒙《秋山草堂图》作品基础上进行临仿(图2),王翚用笔更为苍秀,画法工整,彰显林壑的幽深繁复,在临仿中又不失明净爽朗。除此之外,其他的画家对前代绘画模仿更是屡见不鲜,如董其昌的《仿倪瓒笔意轴》《仿高克恭山水册》等,这些都是温情渐进式的有限复古而摒弃横空出世的臆造。

图1 清代 王翚《仿王叔明秋山草堂图》

图2 元代 王蒙《秋山草堂图》

诚然,无论是何种审美标准,复古艺术中必然有它本身无法超越的历史局限性。无论是追寻其源起还是溯流,都有着日暮途穷的烦恼。石涛“无法而有法,有法而无法,无法而法,乃为至法,我乃为后起之古人也”的精论,里程碑式地总结了包括艺术在内的中国文化传承流变的规律。法度、流派之外,脱胎换骨,自我求变,不能不济之以“本我”对境界的修为。

然而,强调“本我”的境界修为总是带来对古代的漫画,走向复古的反面,这便是审美活动必然包含的矛盾。“本我”修为的不可或缺和“本我”修为的无济于事,恰恰就在于人们总是希望复原、回归古代,但是古代却不可复原,无法回归。复古艺术归根究底还是艺术,抑或是人类审美活动的产物值得人深思。因之,复古的本质应该更多地落实在人对生命本真的体会和对自身认识的经验积累上,这才是艺术长青之源。

中国艺术在复古形式之下,隐藏的审美标准就是气韵生动。这也是中国艺术亘古不易的法则。美的发现,美的感受,美的创造和表现,产生于创作主体对“乾旋坤转之义”的认知和把握。气化流行、生生不息的生化万物,是元气论哲学的重要思想,也是元气构成天地六合的必要元素。气化流行产生世间万物,包括人类在内。庄子曰:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死……故万物一也……通天下一气耳!”石涛“天地浑熔一气,再分风雨四时”之说也表述了相同的思想。

正如王羲之《书论》所云:“书之气,必达乎道,同混元之理。”钟嵘在《诗品·序》中也说:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏,照烛三才,晖丽万有,灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告,动天地,感鬼神,莫近于诗。”

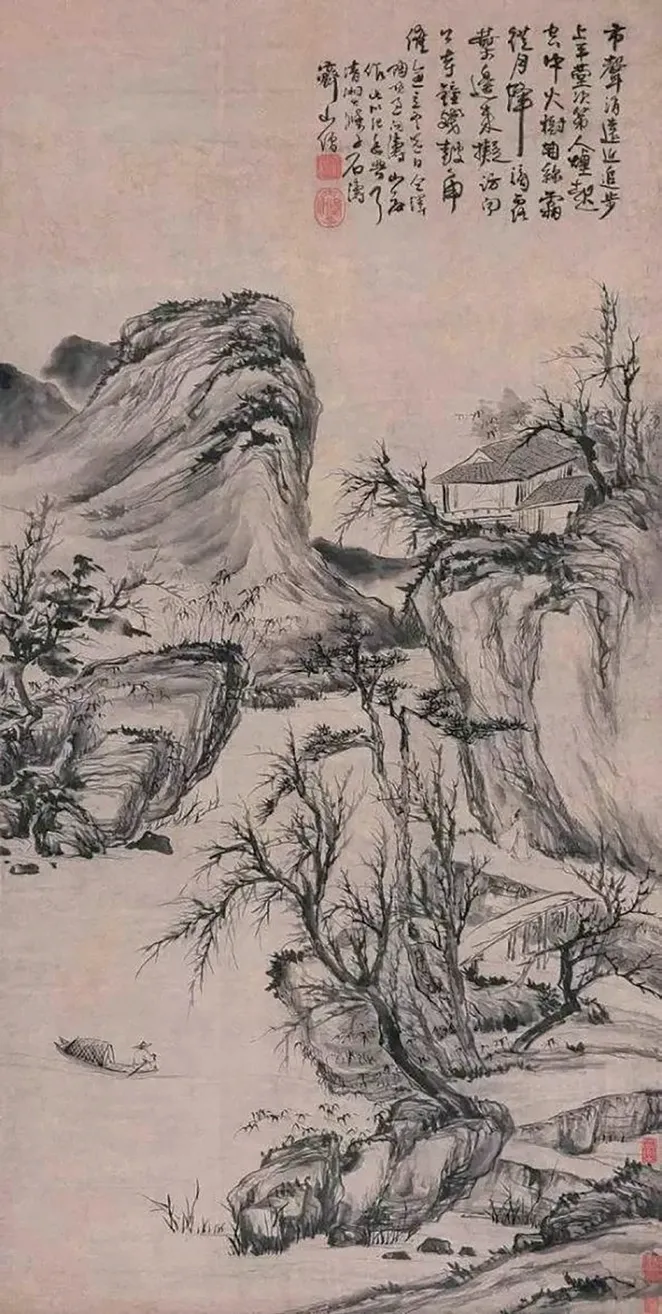

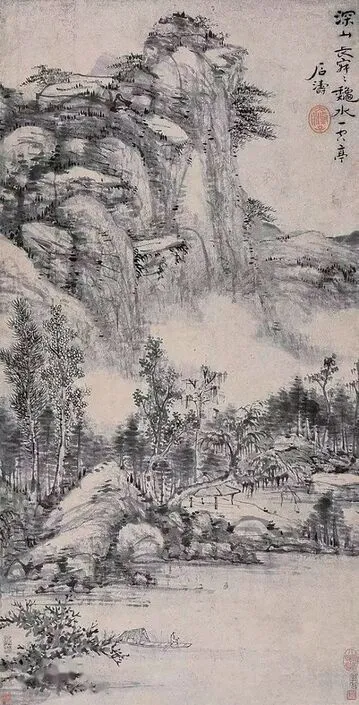

此外,石涛亦有相似的见解,如“一画者,见于天人,人有画而不画,则天心违矣”。在这种认识基础上,他把天道与艺术之道联系起来,认为“乾旋坤转之义得矣,画道彰矣,一画了矣”“以一画测之,则可参天地之化育也。测山川之形势,度天地之广远,审峰嶂之疏密,识云烟之蒙昧……统归于天之仪,地之衡也”[3]。正如其作品《霜林扶杖图》(图3)、《深山秋水图》(图4)所示,画家信手一挥,山川、鸟兽、草木、池榭、楼台若隐若现,取形用势,以写生揣意,运情摹景,显露隐含,表现了“人不见其画之成,画不违其心之用”之态。石涛创作理念中将“贯山川之形神、参天地之化育”作为艺术的根本法则,因而其作品的艺术魅力超越了一山一水一树一石的局限,迹化天地万物的律动和生命神采,表现了“乾旋坤转之义”[4],带给观者美的发现、美的感受、美的创造和表现,也正是创作者对“乾旋坤转之义”的体认和把握促使作品焕发了生机。

图3 清 石涛《霜林扶杖图》

图4 清 石涛《深山秋水图》

四、结语

气韵生动的艺术作品通常具有强烈的视觉冲击力和艺术感染力,能够引起观众的共鸣和情感共振。因而,古人在文人画的艺术创作过程中,往往通过自己的技巧和感悟来捕捉和表现生活中的美好瞬间和动人情感,使作品充满生气和活力。艺术从复古到气韵生动,是一个不断创新和发展的过程。正是创作者的创造力和感悟,使作品具有了气韵生动的特质,从而赋予艺术作品新的生命力和价值。正如徐复观先生说:“达到心斋与坐忘的历程……正是美的关照的历程。心斋、坐忘,正是美的关照得以成立的精神主体,也是艺术得以成立的最后依据。”