危害食品安全犯罪的治理路径探析

——以J 省2021 年刑事判决为样本

2023-08-21李桃英郑龙

■李桃英,郑龙

(1.江西警察学院,江西 南昌 330103;2.卡威迪国立大学,马尼拉 卡威迪 0900)

习近平总书记指出:“能不能在食品安全上给老百姓一个满意的交代,是对我们执政能力的重大考验。”食品安全问题与老百姓的日常生活关系密切,受到群众的广泛关注。最高人民法院、最高人民检察院分别于2013年、2021 年专门就食品安全问题出台了相关司法解释,但食品非法添加剂等食品安全问题仍然层出不穷。本文通过对J 省2021 年危害食品安全犯罪已决案件的分析和研究,对此类犯罪的预防和裁决提出相关完善建议。

一、J 省2021 年危害食品安全犯罪样态

根据我国现行刑法,生产、销售不符合安全标准的食品罪,生产、销售伪劣产品罪,生产、销售有毒有害食品罪,非法经营罪,以危险方法危害公共安全罪,食品、药品监管渎职罪,虚假广告罪,诈骗罪以及侵犯知识产权罪中的销售假冒注册商标的商品罪等罪名都与食品安全相关。这几类罪名中,危害食品安全的犯罪包括生产、销售不符合安全标准的食品罪,生产、销售有毒有害食品罪两个罪名,而生产、销售伪劣产品罪,以危险方法危害公共安全罪,食品、药品监管渎职罪,虚假广告罪、诈骗罪以及侵犯知识产权罪中的销售假冒注册商标的商品罪等罪名仅是因为在具体犯罪行为中涉及到了食品安全而被划分为危害食品安全犯罪相关罪名之中。

(一)案件数量相对较少

笔者分别以生产、销售不符合安全标准的食品罪、生产、销售伪劣产品罪,生产、销售有毒有害食品罪,非法经营罪,以危险方法危害公共安全罪,食品、药品监管渎职罪,虚假广告罪,诈骗罪以及侵犯知识产权罪中的销售假冒注册商标的商品罪等九类罪名为关键词,以J省为检索对象,以2021 年为限,在中国裁判文书网检索到关于危害食品安全犯罪类案件共33 件。2021 年J 省全年共审结刑事案件54273 件[1],此33 件涉及危害食品安全犯罪案件仅占J 省2021 年全年审结刑事案件数的0.06%,可见2021 年J 省涉及危害食品安全犯罪案件数量极少。

(二)案件类型较为集中

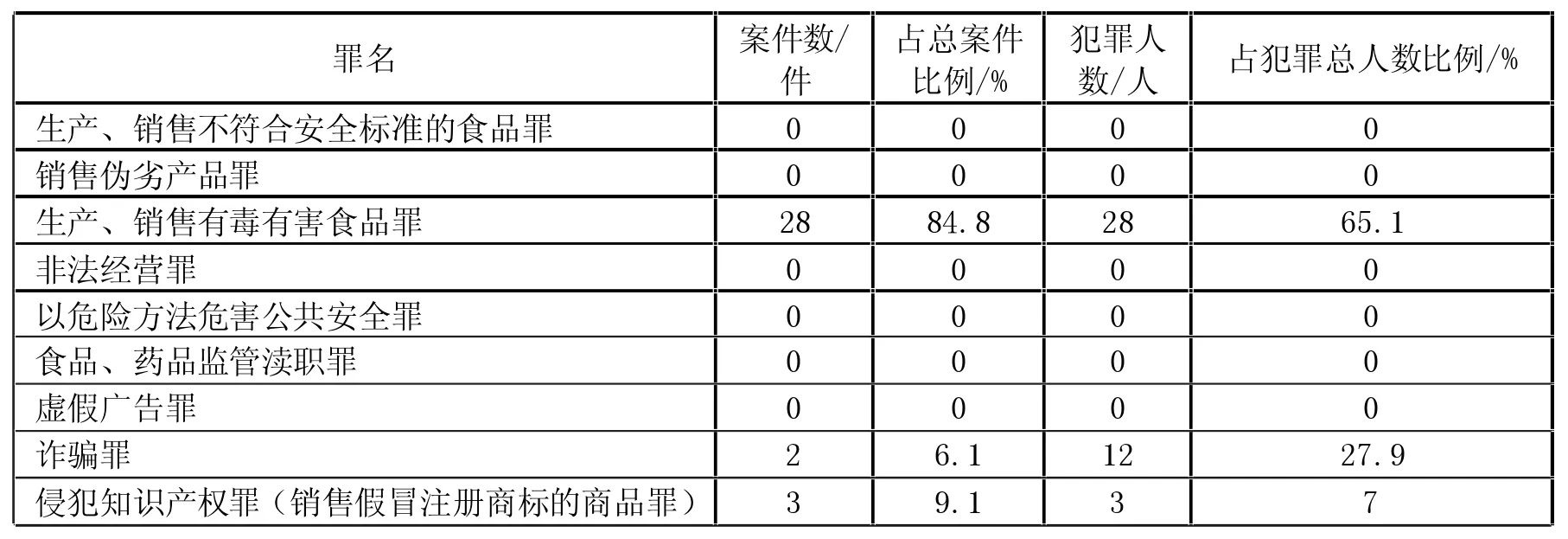

J 省2021 年已决危害食品安全犯罪案件罪名多为生产、销售有毒有害食品罪,而生产、销售不符合安全标准的食品罪罪名适用率极低。从附表1 可知,生产、销售不符合安全标准的食品罪,销售伪劣产品罪,非法经营罪,以危险方法危害公共安全罪,食品、药品监管渎职罪,虚假广告罪案件均为0 件;生产、销售有毒有害食品罪案件28 件,占危害食品安全犯罪案件的84.8%,犯罪人数28 人,占危害食品安全犯罪人数的65.1%;诈骗罪案件中涉及危害食品安全犯罪案件为2 件,占危害食品安全犯罪案件的6.1%,犯罪人数12 人,占危害食品安全犯罪人数的27.9%;侵犯知识产权罪案件中涉及危害食品安全犯罪案件为3 件,占危害食品安全犯罪案件的9.1%,犯罪人数3 人,占危害食品安全犯罪人数的7%。由此可见,J 省2021 年危害食品安全类犯罪案件主要集中于生产、销售有毒有害食品罪,诈骗罪和侵犯知识产权罪,其中生产、销售有毒有害食品罪案件最多。侵犯知识产权罪案件中涉及危害食品安全犯罪集中于销售假冒注册商标的商品罪,而作为纯粹的打击危害食品安全犯罪罪名的生产、销售不符合安全标准的食品罪被闲置。

附表1 J 省2021 年危害食品安全类犯罪情况

(三)犯罪主体特征与罪名之间具有相关性

J 省2021 年已决危害食品安全犯罪案件中犯罪主体具有文化呈现普遍偏低,法律意识淡薄的特点。由附表2 可知,从犯罪主体看,2021 年因涉及危害食品安全犯罪而被提起公诉的犯罪主体共43 人,从犯罪主体年龄分布情况看,犯罪主体年龄相对分散,其中,30 岁以下9 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的20.9%,30~39岁有10 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的23.3%,40~49 岁有8 人,占犯罪总人数的18.6%,50~59 岁有11 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的25.6%,60 岁以上有5 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的11.6%。同时,纯粹的危害食品安全犯罪案件中的28 起生产、销售有毒有害食品罪案件的28 名犯罪主体年龄相对集中,大部分在40~60 岁之间,其中30~39 岁有5 人,占该罪犯罪人数的17.9%,40~49 岁有8 人占该罪犯罪人数的28.6%,50 ~59 岁有10 人占该罪犯罪人数的35.6%,60 岁以上有5 人占该罪犯罪人数的17.9%。涉及危害食品安全的诈骗罪与侵犯知识产权罪案件中的15名犯罪主体年龄特征较为明显,呈现年轻化。其中20~29 岁9 人,30~39 岁5 人,且均为35 周岁以下,50~59岁1 人,为55 岁。

附表2 各类危害食品安全犯罪犯罪主体年龄情况分布

从犯罪主体文化程度看,涉及危害食品安全犯罪案件的犯罪主体文化层次普遍不高,绝大部分为高中及以下文化。在43 名犯罪主体中,小学文化8 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的18.6%,初中文化16 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的37.2%,高中文化(含中专)10 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的23.3%,大专文化8 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的18.6%,本科文化2 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的4.7%(详见图1)。

图1 各类危害食品安全犯罪犯罪主体文化程度

从犯罪主体性别看,涉及危害食品安全犯罪案件的犯罪主体绝大多数为男性,43 名犯罪主体中,男性犯罪主体为34 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的79.1%,女性犯罪主体为9 人,占各类危害食品安全犯罪总人数的20.9%(详见表1)。

表1 各类危害食品安全犯罪犯罪主体性别分布情况

(四)案情相似度高且地域性显著

从28 起纯粹危害食品安全犯罪案件来看,案情、办理机关相对集中。在这28 起生产、销售有毒有害食品罪案件中,有14 起案件发生在J 省X 市,由X 市公安机关立案,X 市法院审理,占全部生产、销售有毒有害食品罪案件的50%;7 起发生在J 省J 市,由J 市公安机关立案,J 市法院审理,占全部生产、销售有毒有害食品罪案件的25%;6 起发生在J 省S 市,由S 市公安机关立案,S市法院审理,占全部生产、销售有毒有害食品罪案件的21%;1 起发生在J 省F 市,由F 市公安机关立案,F 市法院审理,占全部生产、销售有毒有害食品罪案件的4%。发生在X 市的14 起案件,均为性保健品中检测出有毒、有害物质“西地那非”;发生在J 市的7 起案件,也均为性保健品中检测出有毒、有害物质“西地那非”;发生在S市的6 起案件中,5 起案件为“毒豆芽”案件,即在豆芽生产过程中违规使用“无根粉”等物质,1 起为违规使用甲醛溶液保鲜、防腐,在食品中检测出甲醛成分;发生在F市的1 起案件为非法销售毒杀的狗肉(见图2)。由此可见,该类案件一般为某一地区公安机关集中对某一行业进行检查,或对某一类行为进行打击的结果。

图2 生产、销售有毒有害食品罪案件发生地分布情况

(五)非食品添加剂无量化标准

从案情上看,28 起生产、销售有毒有害食品罪案件中均为在食品(保健品)中检测出国家禁止在食品中添加的非食品添加剂。其中21 起为销售含有国家禁止在食品中添加的“西地那非”成分的性保健品,5 起为非法使用国家禁止在食品中使用的“无根粉”生产豆芽,即豆芽中含有国家禁止添加的4- 氯苯氧乙酸钠;1 起为非法使用国家禁止在食品中使用的甲醛对鱿鱼进行保鲜;1 起为行为人销售毒杀的狗肉,在其使用的毒针中检测出国家禁止在食品中添加的物质氯化琥珀胆碱。在这28起案件中,有16 起案件未说明所生产、销售食品(保健品)中国家禁止添加的非食品添加剂的具体含量;有12起案件虽然具体说明了所生产、销售食品(保健品)中国家禁止添加的非食品添加剂的含量,但含量多少不等。由此可见,J 省2021 年办理的生产、销售有毒有害食品罪案件中,绝大多数为在食品(保健品)中非法添加国家禁止添加的非食品添加剂,且对具体添加剂量无明确要求。

(六)量刑普遍偏低且是否支付惩罚性赔偿金呈现地域特点

从附表3 判决结果来看,在28 起纯粹危害食品安全犯罪案件的28 名被提起公诉的犯罪主体中,被判处有期徒刑三年的1 人,占全部生产、销售有毒有害食品罪案件犯罪主体的3.6%;被判处有期徒刑一年以上三年以下的(含一年)13 人,占全部生产、销售有毒有害食品罪案件犯罪主体的46.4%,其中被判处一年有期徒刑的12 人,被判处有期徒刑一年二个月的1 人;被判处一年以下有期徒刑(不含一年)的14 人,占全部生产、销售有毒有害食品罪案件犯罪主体的50%。同时,这28 名被提起公诉的犯罪主体中,被判处缓刑的有17 人,占全部生产、销售有毒有害食品罪案件犯罪主体的60.7%。在这28 起纯粹危害食品安全犯罪案件中,同时提起刑事附带民事公益诉讼,判决犯罪主体同时支付惩罚性赔偿金的有9 起,占全部生产、销售有毒有害食品罪案件犯罪主体的32.1%,且该9 起案件中的7 起由J 市Z 区人民法院判决,2 起由S 市P 县人民法院判决。由此可见,对于生产、销售有毒有害食品罪案件量刑普遍较轻,是否同时提起刑事附带民事公益诉讼承担惩罚性赔偿金取决于不同地区司法机关的办案习惯。

附表3 生产、销售有毒有害食品罪案件判决情况

二、危害食品安全犯罪治理的司法困境

2019 年5 月9 日,国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》(以下简称《意见》),《意见》对老百姓所普遍关心的食品安全问题提出了“四个最严”要求①。但从司法实践上看,各类危害食品安全犯罪仍然层出不穷,在惩治危害食品安全犯罪过程中,由于立法等问题,办案机关也面临诸多难题。

(一)实质认定与形式判断的双重难题

从2021 年J 省办理的危害食品安全类犯罪案件来看,司法实践中惩治危害食品安全犯罪存在以下困惑。

第一,涉案金额难以查明及对人体健康的危害程度难以证实导致总体量刑偏轻,缓刑适用率高,缓刑考验期短。食品安全关乎每一位老百姓的身体健康,对于食品安全领域,老百姓有强烈的期盼。但现实中,对危害食品安全犯罪的被起诉人普遍偏低的量刑与人民群众对危害食品安全犯罪从重处罚的强烈愿景存在明显冲突。事实上,早在2011 年5 月,最高人民法院就发布了《关于进一步加大力度,依法严惩危害食品安全及相关职务犯罪的通知》,从自由刑、罚金刑到缓刑均提出了从严的要求②。但从2021 年J 省关于危害食品安全犯罪案件判决看,绝大多数被提起公诉人被判处刑期在一年以下,一半以上适用了缓刑,究其根本原因在于,涉案金额难以查明及对人体健康的危害程度难以证实。在28 起案件中,由于本起诉人均以零售方式或者小作坊生产、销售含有国家禁止添加的非食品添加剂的食品(保健品),销售数量和金额难以确定,只能以当场查获或扣押的食品(保健品)为限对被起诉人进行处罚,而当场查获或扣押的食品(保健品)数量往往不多、总价值不高。同时,即使被查处的食品(保健品)中检测出国家禁止添加的非食品添加剂,但一般情况下,该添加剂对人体的损害不会立即显现,故而难以对被起诉人适用较重的法定刑。

第二,“足以”标准模糊,生产、销售不符合安全标准的食品罪适用难。从J 省2021 年办理的危害食品安全类犯罪案件来看,与食品安全直接相关的两个罪名中,生产、销售不符合安全标准的食品罪为0 件,这主要是因为该罪中的“足以”③判断标准不明确,虽然最高人民法院等在法释〔2013〕12 号司法解释中以对“足以”进行了说明④,但始终未对其进行量化[2]。这就意味着虽然立法对生产、销售不符合安全标准的食品罪规定了详尽的入罪标准,但却因欠缺具体的量化值而导致司法适用难。

(二)法释〔2021〕24 号司法解释之评述

2021 年12 月30 日,最高人民法院和最高人民检察院联合发布《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),充分体现了“四个最严”的要求,对危害食品安全犯罪进行了细化和明确,分别从定罪和量刑上对危害食品安全犯罪进行了补充和完善,使得对此类犯罪的刑法规制体系更加科学、合理,对司法实践具有重要意义。

第一,《解释》更加注重可操作性。《解释》针对司法实践中面临的重点难点问题进行了回应,加强了立法的可操作性。例如,针对困扰司法实践多年的“主观明知”的认定难问题[3],《解释》明确列举了5 类可直接认定为“明知”的情形,表明只要行为人对其生产、销售的食品概括地认识到具有安全隐患即可,而不需要行为人对该食品所含物质是否有毒、有害具有明确认知。再如,《解释》将法释〔2013〕12 号司法解释第21 条中关于“足以”标准的认定由“检验报告+专家意见”的认定模式修改为“可以依据鉴定意见、检验报告、地市级以上相关行政主管部门组织出具的书面意见,结合其他证据作出认定”,一方面,“地市级以上相关行政主管部门组织出具的书面意见”操作性更强;另一方面,在很大程度上有助于改善当前专家意见出具难、专家出庭质证难的局面[4]。

第二,《解释》更加明确具体注重精准打击。首先,对生产、销售不符合食品安全标准的食品罪中的“对人体健康造成严重危害”“其他严重情节”“后果特别严重”进行明确,只要达到《解释》所规定的情形,就可以对应适用相应法定刑,增加了立法的明确性;其次,对于畜禽屠宰环节存在的注水或者注入其他物质的问题,《解释》根据所注入的不同种类物质的差异和被注入物质可能造成的危害不同,明确适用不同罪名予以打击,厘清了办理“注水肉”案件的法律依据;最后,对销售过期食品、使用过期食品原料、更改食品生产日期等行为以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚,同时构成生产、销售不符合安全标准的食品罪等罪的从一重罪处罚,明确了惩处此类犯罪行为的法律适用。

第三,《解释》更加严厉注重对特殊主体的保护。一方面,《解释》充分贯彻“四个最严”要求,包括加强对农药、兽药等的管理,对违规在农药、兽药、饲料、饲料添加剂、饲料原料中非法添加禁用药物的行为予以依法惩处,从而有效遏制此类犯罪的上游犯罪发生;另一方面,明确食品安全监督管理人员的监督管理责任,上述人员滥用职权、玩忽职守构成犯罪的将从重处理,进一步强化对食品安全的监督管理;再者,鉴于未成年人和老年人的自身的特殊性,因而更容易受不安全食品侵害,例如,供婴幼儿食用的“毒奶粉”、中小学周边久治不绝的“五毛钱零食”,专门针对老年人的各类“坑老保健品”等,《解释》均以专门条款予以规定,或者作为加重处罚情节,或者以更严厉罪名予以惩处,体现了对特殊群体的重点关注和保护。

但是该《解释》并未完全解决司法实践中办理危害食品安全类犯罪案件的难题。

首先,针对部分在食品中非法添加国家禁止添加的非食品添加剂的行为定性仍然不明确。例如,争议已久的“毒豆芽”案。所谓的“毒豆芽”,即在豆芽长发过程中使用“无根粉”,使豆芽根部更加肥大粗壮,卖相更好。最早的“无根粉”出现在20 世纪80 年代,当时“无根粉”的调剂成功还一度获得星火科技奖,并作为发制豆芽的特效物质予以推广使用。到2011 年,因“无根粉”中含有“6- 苄基腺嘌呤”和“4- 氯苯氧乙酸钠”而被国家禁止使用。但是,从“无根粉”被禁止在食品中使用至今的10 年多的时间中,对违法使用“无根粉”长发豆芽行为的定性和量刑仍存在不断的争执,国家也曾就此多次组织专家、学者对相关问题进行探讨,但均未形成统一意见,至今也无明确的官方适用意见公布[5]。原因在于,现实中用于食品添加剂的物质数量种类繁多,即使有的添加物因为具有危害性而被禁止添加,但是就禁止添加的物质而言,部分禁止添加物究竟属于“有毒有害”物质,还是仅仅“不符合安全标准”以目前的科学水平尚无法给出确切的答案。

其次,行政责任与刑事责任界限不明。根据我国刑法规定,“足以”是生产、销售不符合安全标准的食品罪的构罪标准,如未达到“足以”程度,只要给行政处罚即可。但在司法实践中,由于“足以”标准的非量化,导致行政责任与刑事责任模糊,特别是在超限量或超范围使用食品添加剂的场合,表现的尤为明显。早在《解释》征求意见阶段,就有人提出将“严重超标”的标准统一划定为标准值的三倍,凡是超过标准值三倍及以上的,就可以认定为“严重超标”。但是由于现实中,食品添加剂种类繁多,且每种食品添加剂的危害性大小不一,相差悬殊,如果统一划定为三倍作为“严重超标”的标准,显然并不公平,故该建议在《解释》中并未予以采纳,而仍然沿用之前的定性解释模式[6]。

三、危害食品安全犯罪治理路径的构建

科学完善的立法和严格的执行,是加强防控犯罪的重要途径[7]。对于司法实践中办理危害食品安全类犯罪案件面临的困惑和存在的问题,笔者就完善危害食品安全犯罪的刑法规制提出三点建议。

(一)以科技为支撑,明晰刑事责任与行政责任,划清罪与非罪的界限

随着社会的发展,经济、科技的不断进步,食品种类日益繁多,涉及的食品添加剂更是数不胜数,从米面粮油到瓜果蔬菜,从禽畜养殖到农产品种植、从食品加工企业到私人小作坊、从大型商超到流动摊贩,多品种、多途径、多主体、多环节,食品安全的保障本身就是一个庞大的系统工程,我国正在逐步完善从民事救济到行政监管再到刑事处罚的完整保护链条[8]。其中合理的行政处罚能够有效预防更为严重的刑事犯罪的发生。刑事处罚作为行政处罚的补充和保障,二者相结合,可以更加有效打击危害食品安全犯罪活动。

要想厘清行政责任与刑事责任的界限,也就意味着必须要对非法添加物质进行量化,这就离不开科学技术的支撑,正如最高人民法院所认为的“该标准的制定不仅是法律问题,更是科学问题”[6]。诚然,现有的科技手段不足以对所有添加物质作出详尽具体的判断,但是在现有的科技水平的基础上,可以在之前《解释》的基础之上对各类指标进行进一步量化。虽然对各类添加物质按照统一的标准划定入罪值不具有可行性,但是可以在现有科技水平的基础上将各种添加物质按照自身毒害性大小进行分类或者分级,再分别设置超标倍数作为入罪标准[4],同时对在司法实践中常见的添加物质,结合司法实践,根据不同的超标剂量制定详尽的入罪及量刑标准。以面食中常见的含铝添加剂为例,一方面,含铝添加剂对人体的危害性相对较小,且食用铝含量超标食品一般不会引发急性食物中毒等反应,故而可以将含铝添加剂划分为对人体毒性低、危害相对较小的一类;另一方面,结合司法实践中对此类案件的定罪及量刑惯例,倒推出合理的入罪和量刑量化值。

(二)以理论为基础,正确区分不同犯罪种类,明确此罪与彼罪的适用规则

根据我国现行刑法规定,与危害食品安全犯罪关系最为密切的三个罪名分别是生产、销售不符合安全标准的食品罪,生产、销售有毒有害食品罪,生产、销售伪劣产品罪,而这三个罪名在司法实践中极易产生混淆,故而有必要将此三个罪名进行区分,从而达到定罪的精准化。

从危害程度上看,“足以”意味着需要造成现实、紧迫的危险;构成生产、销售有毒有害食品罪仅需要在食品中添加有毒有害物质就可以构成,即只要具有抽象危险即可;生产、销售伪劣产品罪则需要达到一定的销售金额,即要有实害结果,属于实害犯[9]。因而前一罪名的危害程度最高,规定也最为严格,后者次之,故对后一罪名的危害程度要求相对最低。

从包含关系上看,有毒有害食品必然属于不符合安全标准的食品,同时两者都是伪劣产品,因此生产、销售不符合安全标准的食品罪本质上包含了生产、销售有毒有害食品罪,生产、销售伪劣产品罪又同时包含了不符合安全标准和有毒有害两类,故这三个罪名相互之间具有包容关系,也就是刑法上的法条竞合关系。根据《解释》规定,当在罪名发生竞合时,依据处罚较重的罪名进行定罪量刑,这也符合当前从严惩治食品安全犯罪的刑事政策要求。

(三)以“四个最严”要求,明确裁量标准,体现从严打击的政策指向

当前食品安全问题已成为社会广泛关注的重点问题,每一起危害食品安全犯罪案件都牵动着老百姓的心,引发巨大的关注。2019 年,国务院发布的“四个最严”要求体现了我国从严打击食品安全犯罪的刑事政策,这有助于保护人民群众的身体健康乃至生命安全,也有利于对危害食品安全类犯罪形成威慑,有效预防此类犯罪行为的发生,达到维护最广大人民群众根本利益的目的。但是,从J 省2021 年关于危害食品安全类犯罪案件判决结果来看,非但未体现从严惩治的刑事政策要求,反而呈现出普遍低刑化倾向,这不得不引起我们的重视和反思。

但是,在当前国家高度重视食品安全问题,最高行政机关、最高司法机关相继对危害食品安全行为发声,表明在严厉打击决心的情况下,实践中惩治危害食品安全犯罪的效果仍然并不理想,原因“并不是刑法或者刑事政策本身存在问题而无法达到预期效果,而是由于缺乏明确标准,导致刑事政策无法得到有效贯彻”[10]。因而,可以对危害食品安全类犯罪人员,在刑法规定的量刑幅度内,根据所生产、销售食品中所含有的非法添加物质的种类在上述科学分类分级及制定的量化指标基础之上,按照生产、销售的食品中所含有的非法添加物质的多少,结合销售金额、社会影响等多种因素,制定出危害食品安全类犯罪的明确量刑建议。

注释:

①《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》指出要“用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,进一步加强食品安全工作,确保人民群众‘舌尖上的安全’”。

②最高人民法院《关于进一步加大力度,依法严惩危害食品安全及相关职务犯罪的通知》明确“要加大财产刑的判处力度,用足、用好罚金、没收财产等刑罚手段,剥夺犯罪分子再次犯罪的能力。要从严把握对危害食品安全的犯罪分子及相关职务犯罪分子适用缓免刑的条件”。

③根据我国刑法第143 条之规定,“生产、销售不符合食品安全标准的食品,足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的”才可以构成生产、销售不符合食品安全标准的食品罪。

④最高人民法院法释〔2013〕12 号司法解释第一条规定:生产、销售不符合食品安全标准的食品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十三条规定的“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”:

(一)含有严重超出标准限量的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质的;

(二)属于病死、死因不明或者检验检疫不合格的畜、禽、兽、水产动物及其肉类、肉类制品的;

(三)属于国家为防控疾病等特殊需要明令禁止生产、销售的;

(四)婴幼儿食品中生长发育所需营养成分严重不符合食品安全标准的;

(五)其他足以造成严重食物中毒事故或者严重食源性疾病的情形。