珠江流域农业净碳效益评估与补偿研究

2023-06-01林伟强杨云蛟

张 眉,林伟强,杨云蛟

(仲恺农业工程学院,广东广州 510225)

21 世纪经济飞速发展的同时也带来了日益突出的环境问题,全球气候变暖、臭氧层破坏、酸雨、生物多样性锐减等威胁着人类的生活。低碳绿色发展已经成为国际发展潮流。2020 年9 月,习近平主席在联合国大会宣布“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和。”江河流域往往跨多个省市区域,发挥着极其重要的生态保护功能。2020 年4 月,财政部、生态环境部等多部委联合制定了《支持引导黄河全流域建立横向生态补偿机制试点实施方案》,方案指出“建立流域多元化横向生态补偿机制,开展综合生态价值核算计量等多元化生态补偿,建立排污权、水权、碳排放交易权、碳汇项目开发及交易等市场化补偿试点”[1-2]。开展流域碳排放、流域碳生态补偿的研究迫在眉睫。

珠江是我国流量第二大河流,流域面积442100 km2。主干流流经云南、贵州、广西、广东、湖南、江西等省(区),2019 年该六个省的农业总产值达16731亿元,占全国农业总产值的26.04%,是全国主要的农业生产区。随着珠江流域经济社会的快速发展,农业碳排放加剧、生态环境恶化。评估珠江流域各省农业净碳效益、实现珠江流域农业碳平衡,探索构建珠江流域多元化农业碳补偿机制,对推动珠江流域低碳转型与高质量发展具有重大意义。

1 文献回顾与理论基础

1.1 文献回顾

流域生态补偿是生态环境保护与流域经济发展矛盾的一种有效解决办法。该研究开始于1990年代,以发展社会经济和环境保护相协调为目的,是一种协调流域上下游,以及与其他利益主体的利益关系制度[3-4]。国际研究主要有补偿主体的确定、补偿制度的设计、主要补偿模式、合理的补偿标准等[5-10]。国内学者主要开展了全面的生态补偿标准和补偿方式的研究。采用了流域双向生态补偿法估算黄河和珠江等流域的生态补偿成本;提出了流域生态补偿三个具体类型:跨边界流域的生态补偿、水资源开发利用的生态补偿、流域重要水源区保护的生态补偿。

目前国内农机作业已呈常态化,依赖于化肥、农药等农用物资,温室效应气体的排放在一定程度上得到加剧。中国在保证粮食安全和各类农产品有效供给的基础上,应该在农业碳减排中作出实质贡献[11]。通过对我国农业净碳效应及其空间溢出效应研究表明:净碳效应量的增减变化与各类农用物资投入数量的变化、农业产业结构的优化调整等紧密相关[12]。国内研究人员构建了涵盖农资投入、稻田甲烷,以及秸秆处理和农作物固碳4 个方面净碳效应核算清单,用吸收量和排放量的比值作为碳补偿率,测算出我国31个省(市、区)种植业碳补偿率[13]。有的专家对农用物资投入、稻田、土壤等四方面23类碳源,另外以水稻、小麦为主15 类农作物碳汇品种,对31 个省(市、区)农业生产碳排放量、碳汇量及净碳汇量进行了测定,结果表明区域净碳效应的差距十分明显,因此,区域横向农业碳补偿制度的建立在提高低碳农业发展绩效上能起到非常重要的作用[14]。

区际横向碳补偿是一种以碳减排为纽带,实现区域经济协同发展的新治理模式。一些学者研究农业技术水平、自然禀赋对农业碳排放及碳汇的影响,运用修正后的农业碳补偿测算方法,计算得出了长江流域各省(市)的农业碳补偿额,提出了发挥市场与政府合力,建立新型农业碳减排补偿机制[15]。

目前政府补偿和市场补偿是国际上十分流行的碳补偿方式。而我国目前主要以政府补偿为主,同时随着市场机制的逐步建立和发展成熟,市场补偿方式也正在逐步形成和发展,相信不久的将来必将发挥市场和政府的合力建立起新型农业碳减排补偿机制[13]。

综上所述,现有文献对农业碳排放、农业净碳效应的评估和测算,以及对流域补偿的标准、补偿方式等的研究较丰富,但以某流域为主体研究流域范围内农业净碳效应及横向农业碳补偿的研究还较少。本文以珠江流域为例,评估、测算珠江流域各省农业净碳效益、探索构建珠江流域多元化农业碳补偿机制。

1.2 农业净碳效益与农业碳补偿理论基础

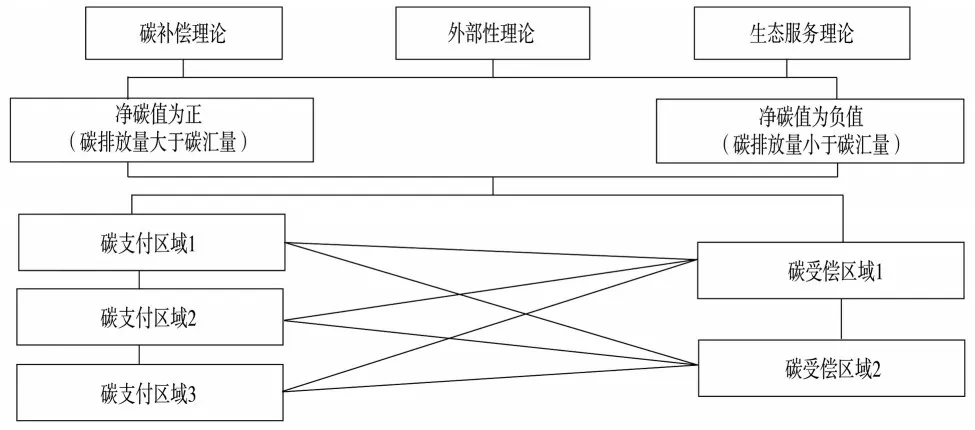

农业碳补偿指将农业碳排放权视作稀缺资源,农业碳吸收能力视作收益手段,基于区域农业碳排放和碳吸收量之间的差异来确定净碳效益,并将其作为农业碳补偿依据,同时通过购买碳排放权和政府之间横向补偿等方式方法,最终实现农业生态服务向有偿化转变。其核心目的是有效协调不同主体的利益矛盾,解决经济效益外部性问题,其核心理念为净碳效益及运用社会经济系统向自然生态系统进行“反哺投入”。考虑到珠江主干流经云南、贵州、广西、广东、湖南、江西六省(区),而且六省在农业经济和资源上存在的差异较大。本文主要采用碳补偿理论、外部性理论和碳补偿理论为基础,将珠江流域净碳效益为正值的省份定义为开发型区域、净碳效益为负值的省份界定为保护型区域,构建珠江流域农业碳生态补偿理论模型(见图1)[1]。

图1 碳补偿理论模型图

2 研究方法

农业是一个特殊的生态系统:它既是碳源的制造系统,又是碳汇的吸收系统。对于珠江流域农业碳生态补偿标准及额度的确定,本文通过计算六省(区)农业净碳效益来评估和测算。为确保数据的准确性、科学性,对农业碳源(碳排放)和碳汇(碳吸收)进行界定,碳源主要来自与人类关系密切的种植业和养殖业,目前关于畜禽养殖业的碳排放数据和指标的系数未有定论,所以本文主要选取以种植业为主要指标,在一定程度上侧重于农业生产过程中产生温室气体排放主要由人为因素导致,具体包括机械使用、农膜、农药和灌溉等方面。农业碳汇则主要来自花生、林地、草地、玉米、水稻、小麦等农作物。

2.1 碳源(碳排放)值测算模型

根据文献研究基础,采用两类物质的碳排放量作为农业碳源值的主要测量指标:1)农用物资的投入直接或间接产生的碳排放(包括化肥、农药、农膜、柴油、翻耕及灌溉六类);2)农作物,主要是水稻(中国最主要的CH4排放源是水稻[16])产生的碳排放。模型如下:

(1)式中:Cp为农业碳排放总量,Ti为各类碳排放源的量,ri为各类碳排放源的碳排放系数。

2.2 碳汇(碳吸收)值测算模型

碳汇能力是碳生态补偿标准的重要测算依据,碳汇计算方法有两类:1)以生物量和蓄积量为基础;2)通过测定森林二氧化碳通量并换算成碳储量。本文主要测算珠江流域农业生态系统碳吸收情况,测算模型设计为:

(2)式中:Ci为第i种土地类型的碳吸收量,Si为第i种土地类型的面积,αi为第i种土地类型的碳吸收系数。

耕地的碳吸收测算模型为[14]:

(3)式中:Cx为农作物生育期的光合作用碳吸收量;Cjx为第j种作物碳吸收量,Cfj为第j种作物的碳吸收率,Ywj为第j种作物的经济产量,Hj为第j种作物的经济系数。

2.3 碳平衡与碳生态补偿额度估算模型

由差值CΔ=Cp-(Ci+Cx)可得区域农业碳平衡的情况,以此作为计算农业碳补偿的依据:如珠江流域某省的碳汇值大于碳源值,说明其减排固碳能力为碳受偿地区;如碳源值大于碳汇值,表明该省为碳支付地区。

3 实证分析

3.1 研究区域

珠江流经六省(区),珠江上中游多为重要水源涵养区和生态保护区,草原、湿地、森林资源丰富,在保持水土、涵养水源、调节气候、保护物种多样性方面发挥重要作用。而位于下游的广东省是中国的第一经济大省,从1989 年开始,广东省国GDP 总值连续居全国第一位,经济总量占全国的12%以上,2020年,广东省实现GDP 总值11.08 万亿元。高速发展的经济带来碳排放量的增大、森林生态系统较为脆弱、农业面源污染日趋严重等环境问题,研究农业碳补偿可以有效解决环境外部性问题,实现碳中和。

3.2 数据来源

在理论分析基础上,对6 个省(区)的数据进行实证分析。研究将从两个方面对碳源值(即碳排放量)进行测算。1)农用物资投入产生的CH4排放,主要包括化肥使用量、农药使用量、农用塑料薄膜使用量、农用柴油使用量、翻耕和灌溉面积等六类指标;2)水稻生产中的CH4排放,根据现有研究发现,中国最主要的CH4排放源是水稻,1 t CH4=6.82 t C[17]。整理数据列于表1。

表1 农用物资、水稻种植的碳排放系数

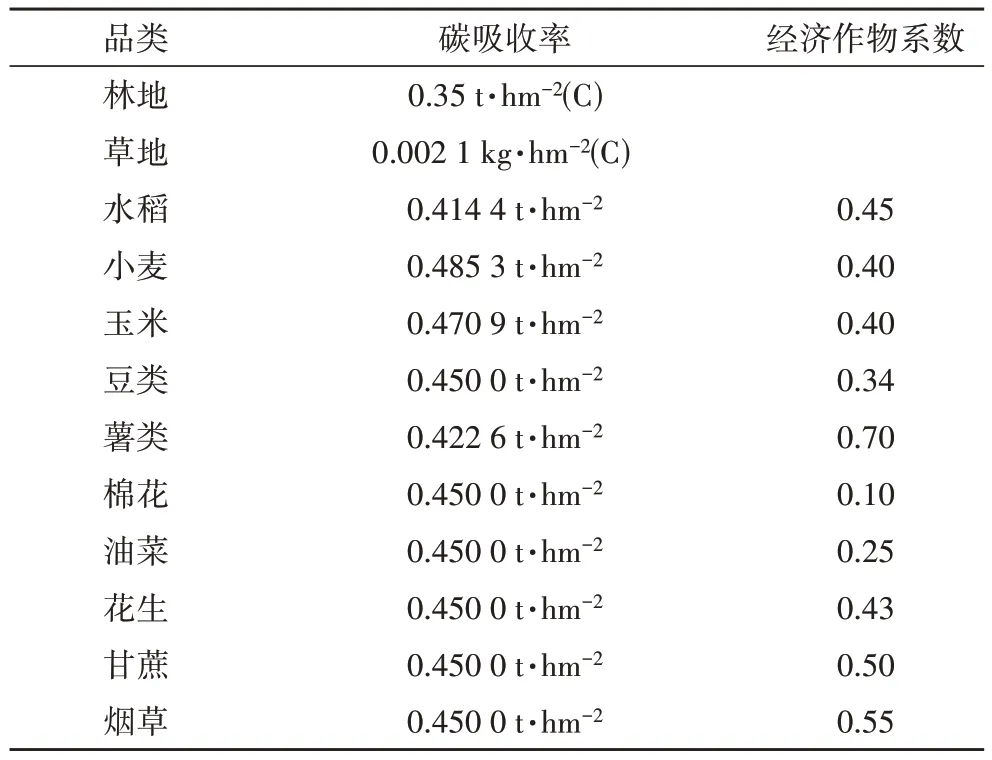

对6 省(区)碳汇值(即碳吸收量)从草地、林地碳吸收量和农作物的碳吸收两大方面进行测算,其中草地和林地是两大主要碳汇。测算结果列于表2。

表2 林地、草地与主要经济作物系数与碳吸收率

3.3 珠江流域碳源值(碳排放量)分析

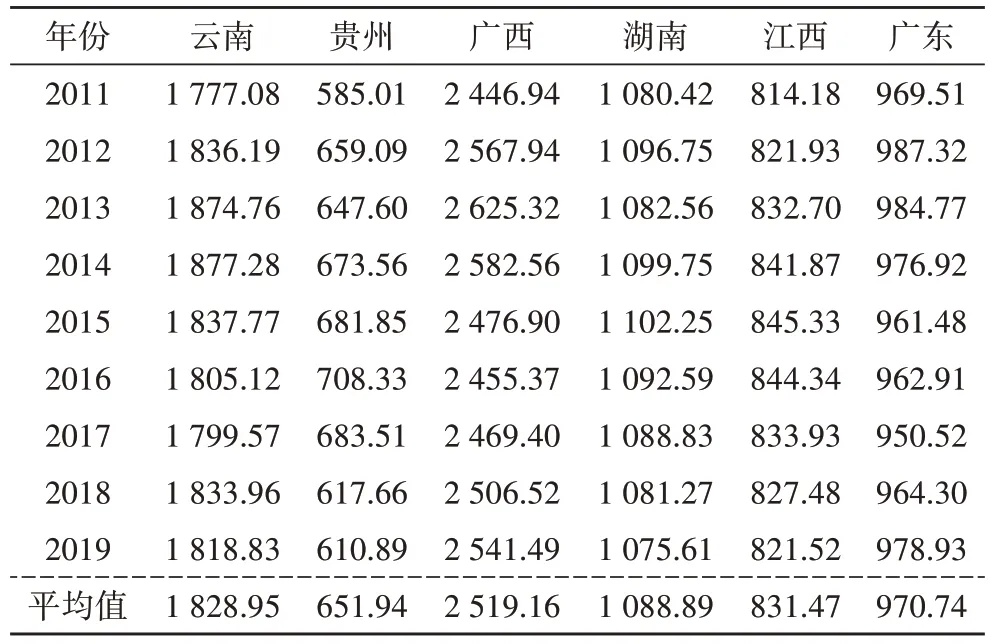

6个省(区)2011—2019年的碳排放量见表3。整体来看,2011—2019 年6 个省(区)的碳排放量较为平稳,9 年间波动不大。位于珠江中下游的省份,比如湖南省、江西省等碳排放量明显高于中上游地区。

表3 珠江流域6省(区)2011—2019年农业碳排放量统计 单位:万t

3.4 珠江流域碳汇值(碳吸收量)分析

6 个省(区)2011—2019 年的碳吸收量见表4。整体来看,2011—2019 年6 个省(区)的碳吸收量地区差异较大,珠江流域中上游地区明显高于下游地区。

表4 珠江流域6省(区)2011—2019年农业碳吸收量统计 单位:万t

3.5 珠江流域净碳效益的测算与分析

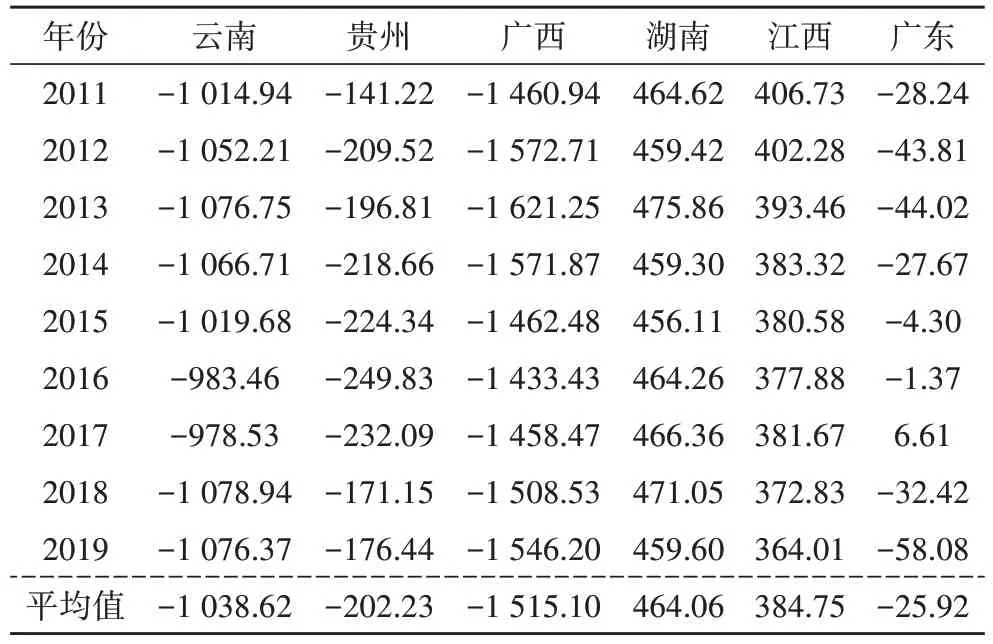

6 个省(区)2011—2019 年的净碳值和净碳效益测算结果见表5、表6。整体来看,2011—2019 年6 个省(区)的净碳值地区差异较大,珠江流域中上游地区明显高于下游地区。

表5 珠江流域6省(区)2011—2019年农业净碳值统计 单位:万t

表6 珠江流域6省(区)2011—2019年农业净碳效益统计 单位:亿元

目前国际上关于碳生态补偿额度的测算中碳税价格约为66~99元·t-1[18],本文取中位值83元·t-1来计算6省(区)的净碳效益和碳补偿价格。

从表6 中可以看出,珠江中上游云南、贵州和广西均为碳盈余,即碳受偿的地区,主要原因是珠江中上游地区都是重要的水源涵养林基地,林地、草地面积较大,碳汇能力较强。云南、贵州和广西三省(区),平均每年受偿额度接近7.6 亿元左右。另外分析处于珠江中下游的江西和湖南两省的净碳情况,两省基本为碳赤字区,即为碳支付地区,平均每年应支付的补偿额度接近3.5 亿元左右;主要原因是两省都是较粗放的经济增长方式,使得两省碳排放量大,减排压力也较大,亟需转为集约高效的经济增长方式来达到实现碳减排和可持续发展的目的。位于珠江下游的广东省,2016 年以来,碳排放量逐年降低,森林和草原面积不断提升,农业碳排和碳汇基本持平,除了2017 年以外,均为碳盈余地区,基本实现碳中和,是珠江流域几个省(区)中经济发展与环境保护协调发展的典范。

4 政策建议

4.1 加强珠江流域各省农业碳生态补偿的政策支撑,构建跨省(区)流域农业碳生态补偿机制

“十四五”时期是碳达峰、碳中和的关键期,各省(区)政府应强化农业碳生态补偿的主体责任,统一合作共赢思想,促进珠江流域各省(区)经济效益和生态效益的同步提升。

1)实现财政转移支付为主的横向生态补偿机制。对珠江流域中下游净碳效益为正值的省(区),比如湖南、江西等省,通过财政转移支付等方式补偿中上游地区,弥补碳赤字;财政转移支付资金可以帮助中上游净碳效益为负值的云南、贵州、广西等省(区),保护流域重要水源涵养区和重点生态功能区,保障流域良好的生态环境,实现可持续发展。

2)完善农业碳补偿配套法律法规。应制定与碳补偿相适应的法律法规,例如财政预算支持碳补偿、碳补偿监管体系建设等方面。

4.2 引入市场机制,建立多元化的流域农业碳补偿机制

1)通过资金、技术、人才等,构建多元化生态补偿机制。通过采取人才输送、技术转让、相关产业的转移、资金补贴、购买碳汇指标、服务采购等方式进行补偿,打造集资金、技术、人才、服务、碳汇交易于一体的多元化生态补偿机制。

2)打造农业碳汇交易市场。我国共有湖北、重庆、天津、北京、上海、广东、深圳七个碳排放交易试点,于2017 年12 月19 日正式启动全国碳交易市场的建设。探索构建珠江流域农业碳市场交易机制,碳赤字省(区)通过购买碳盈余省(区)的碳排放权实现碳中和,解决环境外部性问题,为碳盈余省(区)保护生态环境提供资金保障[19]。

3)吸引民间资本,拓展补偿资金渠道,创新投融资模式。为达到改善生态环境的目的,在碳支付地区征收生态环境税费,用于补贴低碳生产地区和行业,即碳盈余地区,一方面有利于促进民间资本流向更环保的地区和行业,另一方面也有利于促进农业生产降低生产污染。

4.3 发展新生产模式,调整农业生产结构,提升农业增汇和固碳技术

1)大力发展多层次综合农技人员。发展多层次综合农技人员,完善增汇技术及固碳技术,增加流域农业碳汇和固碳能力。

2)建立基于省级单元的碳排及碳汇数据库,开发农业碳汇能力速查和监测的相关工具。在建立全国性的碳排放数据库的基础上,逐步建立覆盖省级单元、市级单元、县级单元的碳排及碳汇数据库,并积极运用好碳排放数据库和相关数据,在对地方政府的绩效考核和财政预算中将其作为重要依据。

4.4 流域各省(区)实现自我补偿

由于财政资金有限,农业碳补偿市场尚在开发建设过程中,各省(区)可通过自我补偿来弥补生态建设资金,如适度发展林菜、林药、林果等林下经济产业,充分利用非木质资源等。