真实与在场:当代影像场景的媒介剧场

2023-05-30王天乐吕睿

王天乐 吕睿

主持人语:

影像不仅是媒介呈现,更是景观展示和既定文化想象的再现。本期3篇论文从影像场景、少数民族电影、好莱坞动画电影等切入,分别讨论了影像、媒介与景观等话题。中山大学王天乐与吕睿的《真实与在场:当代影像场景的媒介剧场》从现场、场景、物性等概念出发,提出“场景”作为对“在场性”的思考契机,形成了“场景”的媒介剧场,而“场景”也成为通往一种开放的时空共享剧场。香港浸会大学电影学院刘思成博士的《西南少数民族题材电影的“文化孤島”修辞》借用文化地理学的“文化孤岛”概念,考察中国西南少数民族题材电影中的景观,指出当下的创作在一定程度上忽视了“西南观”一直在生成中和杂合下的质态,以及少数民族乡村实具的变化性和延展中的矛盾。广东省社会科学院文化产业研究所马硕的《在场与缺席:好莱坞动画电影视野下的中国礼仪景观》,从好莱坞动画在中国题材中出现的具有明显文化标识的仪式行为、器物出发,讨论在文化符号挪用中的电影创作策略。

摘 要:重在传达身体感知与情感体验的当代影像要求创建剧场的情境真实,而影像“场景”是展示情境图景和生成现场体验的重要媒介。在对当代影像场景再现方式的考察基础上,结合场景理论和剧场理论分析影像场景和剧场生成的内在辩证关系,说明当代影像场景的“现场性”与“历史物性”的媒介功能,并从真实场景和虚拟场景所引发的“真实性”问题上,进一步指出影像场景并非指代真实现场,而是超越了媒介本身的边框之外,转为一种开放的“媒介剧场”。在影像、观众和历史之间,创建了互通有无的时空记忆与文化空间。由此,兼有“情境真实”与“公共开放”的“场景”,才能在观者的整体感知与相互碰撞下,使影像剧场的“在场”成为可能。

关键词:影像;场景;媒介;真实;在场

中图分类号:J93

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2023)02-0027-08

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.02.004

“场景”是影像艺术的重要组成部分,影视场景随着戏剧舞台的发展而来。以往学者对于影像艺术的研究多聚焦在影像的媒介特质、剧场分析和影像场景的技术制作方面。而影像“场景”是引发观众情感感知及在场体验的关键因素,也是影像研究的重要问题之一,分析当代影像场景的感知方式与理论价值,对于理解影像艺术和当代剧场均有深刻意义。本文从影像场景和剧场理论角度出发,从对当代影像场景的具体分类与分析中,考察当代影像“场景”的媒介功能与剧场构建,即说明影像场景在其媒介特质与人的互动体验关系中如何引发情境的“真实”和剧场的“在场性”问题。

一、 实景与幻景:当代影像场景的再现方式

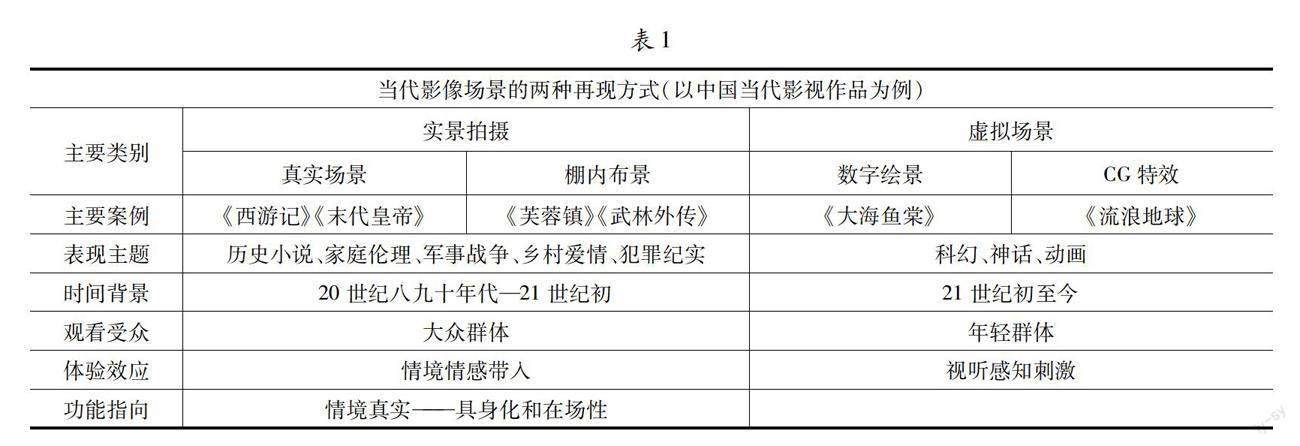

影像实践与剧场理论家们普遍认为,电影、电视等影像的媒介特质在于“情境再现”。从某种程度上说,影像场景是引发剧场“现场性”的重要媒介,影像“场景”具有特殊的显现方式。若从影像场景的营造方式和实践模式上进行区分,可将当代影像场景分为“真实场景”与“虚拟场景”两种类别。一种是基于实景拍摄,一种则是利用科技数字手段进行虚拟仿制。

(一)当代影像场景中的“实景”

第一类是实景营造,这种实景拍摄即直接以现实生活中的真实场景为取景对象。以中国当代的影视作品为例。如1986年版的电视剧《西游记》均以实景拍摄,场景分别取自湖南张家界、河北北戴河、苏州狮子林等地,不同的场景烘托了不同主题故事,将剧情的奇幻色彩充分展现,同时为观众留下了深刻的地方回忆。大型历史题材电影《末代皇帝》的取景地就是北京故宫。可以说,20世纪八九十年代的许多影片均以实景拍摄,涉及历史小说、家庭伦理、军事战争、乡村爱情、犯罪纪实等多种主题影片。高度还原的场景加上演员的生动演绎,使许多观众产生情感共鸣,如临其境,甚至剧中场地引发了影迷的追忆与留恋(如杭州西湖),因此收到了观众的热烈反响。但实景拍摄会耗费大量时间,拍摄成本较高。

另外,在一些棚内布景中,也有一些人工造景,多集中在20世纪90年代至21世纪初左右,一些仿真造景也可归为实景当中。棚内布景可分两种:一种是利用道具组合营造,后经技术处理使背景与人物更加融合。这种棚内布景多由于各种因素(成本、天气、拍摄技术等)导致剧组取景受限,所以采用临时搭建的方式。其优点在于灵活性强,节约成本,可以依据剧组情节和拍摄地点的需要随意改造,也能使观众聚精会神地观看作品内容。[棚内布景是随着室内舞台的发展而来的,特别是由于人工照明技术的进步才促进了影视布景设计的发展。详见(美)罗伯特·科恩:《戏剧》,北京联合出版公司,2020年,第110页。如2006年上映的《武林外传》,影片中的同福客栈就是仿真景搭建,但是建筑比例和建筑用料和真实建筑有很大差别,后院的水井也不过1米之深,所建场景只为《武林外传》拍摄期间使用,拍摄之后基本废弃。另外,20世纪80年代的电影《芙蓉镇》中的内景客栈所用的木料就是剧组从外景地的旧房子上拆下来并重新搭建的,客栈天井里的石板也经过置景工人的反复打磨。[1]另一种则是仿真实景象的搭建,如1996年建造的北京横店影城。北京横店影城不仅仿建真实历史场景,并且可以长期循环拍摄使用,这是棚内布景所不及的优势,但灵活性较差。

(二)当代影像场景中的“虚拟幻景”

第二类是虚拟科幻场景。这种场景大多利用新兴的数字技术进行虚拟制作,其特点是能够涉及各种场景营造,一些超现实的场景(如仙境、奇幻、动画等)是虚拟科幻场景常表现的景象,具有强烈的视觉张力,其制作方式引进了许多西方技术,但国内科技也正在不断进步。虚拟科幻场景主要运用在科幻电影、神话故事和动画电影中。由于影片的许多场景为电脑设计,荧幕图像新颖生动,再加上建模渲染,能使观众产生较为真实的沉浸体验。该类场景在当代最为流行,尤其在年轻观众群体中广受好评。如《花千骨》(2015)、《大海鱼棠》(2016)、《三生三世十里桃花》(2017)、《流浪地球》(2019)等。由于科幻影片在商业市场上的高位占有率,使得虚拟科幻场景的制作需求不断上升,其特色就是数字化技术的呈现,但制作质量良莠不齐,鱼龙混杂,迎合市场的特征也显而易见。特别是在商业利益的驱动下,虚拟科幻场景也容易使人产生审美倦怠。

从表1两类场景布置的分析中能够发现,如果从观影体验上来看,在短时间内的感官刺激和娱乐体验上,虚拟科幻电影最受欢迎;而在长时间的情境体味与情感回忆上,人们则更倾向于“实景”场景,棚内布景其次;因为更为“真实”的现场具有优先性,而媒介化的事件只是作为其次一级的复制。[2]

但在两种类型的场景布置的目的性上,其实两种类型的场景布置的最终趋向为一种“情境真实”:不论是真实场景、棚内布景还是虚拟科幻场景,引发观众的沉浸与回味的关键之处在于其“真实性”。这种“真实”既是一种空间场所上的真实合理性,又是一种情感上的真实可感性。从某种程度上说,场景“真实”即一种场所与观念的认同,“真实即在场,真实即共感”,影像场景营造目的就在于使人产生情境真实。

(三)影像研究中的“场景理论”

关于影像“场景”的情感功能与再现方式有很多言论。例如,在早期的电影中,观众和影评人就认为“场景”在电影中所扮演的角色,比其他戏剧形式来得更活跃。[3]136关于“场景”的重要性,法国电影学家安德烈·巴赞甚至说:“人物在戏剧中是最重要的,而银幕上的戏剧却可以不要演员,一扇砰地关上的门、风中的一片叶子、拍打岸边的海浪,都会加剧戏剧效果。有些经典影片只把人物当配件,像临时演员般或作为自然的对比,而大自然才是真正的主角。”[3]136所以,在电影的叙事中,场景不再只是衬托人物行为事件的背景,而是参与影像叙事的重要角色之一。如红楼梦中的“大观园”“潇湘馆”和白蛇传中的“断桥”等,都成为文学与影视作品中的经典道具,也成为联系作品内外的重要情感媒介。此时,“场景”不仅只是提示人物所處的具体位置地点,更是潜在地成为影视作品中的一则不可忽视的交流信息,暗含着深刻的文化语义。

因此,“场景”是参与影像叙事的重要角色之一,分析“场景”的再现方式与实践模式能够使我们深入理解当代影像剧场的生成。在媒介化时代,影像场景不仅是一处可看的荧幕空间,它还承担着影像剧场的重要媒介功能,影像场景在引发剧场的“情境真实”与“在场性”问题上起到了至关重要的理论意义。特别是随着剧场理论的转向与媒介剧场等理论的提出,使得场景与剧场的关系出现了多层含义,影像场景成为当代剧场中的重要理论及实践话题。

二、现场与物性:当代影像场景的媒介功能

(一)影像场景的“现场”再现

若说影像剧场的本质属性在于“现场性”[2],那么影像中的“场景”是展示情境图景和引发剧场“现场性”的直接要素,影像场景具有重要的媒介功能。

从某种程度上说,“在场”就是“直观感知”或“明晰判断”,“在场”更指向的是一种历史理解与历史展示的关系。当我们说“某物在场”时,此“场”并不是别的,正是作为符号发出者/解释者的主体所在之“场”,因而,“在场性”是一种“物与人”打交道的情况,一种被物意向的方式。[4]影像中的真实之“场”,其目的在于使人与其产生“意向关系”,从观看者转为亲历者,从旁观者变为剧中人,观众的“在场”也因此得以实现。在电影《1917》中,导演萨姆·门德斯用一镜到底的展现方式,为观众创造了最具现场感的第一视角。时间从白天跨入夜晚,随着主角穿越过战壕、农场、废墟和丛林,引发了观众的真实感与在场感。影片利用自然光,全程为外景拍摄,取景为索尔兹伯里平原、汉克利公地、蒂斯河的瀑布等地,影片对血腥暴力的场面采用冷处理手法,使人们对 “黎明前静悄悄”的战争来临充满了极度的恐惧与不安,由此产生一种真实的“现场感”,仿佛每一个时刻都在向观众敞开,使观者身临其境。[在剧场中,艺术创作和日常现实生活奇特地交织在一起。在剧场里,不仅发生着艺术行为本身(做戏),也发生着接受行为 (看戏),而这两种行为都是在此时此地发生的真实的活动,剧场演出也可以看作是演员与观众共同度过的一段真实时间。详见汤拥华:《何谓剧场性:一种元理论的考察——与王音洁〈复象与镜象——当代剧场与影像创作的流动图景〉对话》,载《文艺研究》,2021年,第12期。正如具身认知情境观所认为的那样,“环境”和“场所”对于有机体认知的影响是内在的、本质的。[5]

在影片中,观者的观影感知的“在场”,在一些理论家看来其实更是一种“剧场性”的建构,“剧场”和“在场”语义密切关联。“剧场”是一种“非对象化”的存在,是人们在观看过程中的真实发现,因而“剧场”必须具有“具身性”的特质,观众必须将其置身于剧场之中,进而上升为一种对现实生活的理性思考。如法国戏剧理论家阿尔托认为,当我们的感官趋近一种十分疲惫的状态时,只有强烈的震撼才可以使我们的情感理解力得以复苏,而戏剧就担任了这一重要责任,戏剧应该让人们真正地相信现实。这里,我们需要唤醒心灵,引发真正的内在感受,[6]88这是需要在剧场(并非剧情)中发现的东西。[7]此时,观众、观众的观看和环境与所看对象共同形成了一种特殊的剧场的在场化/现场性关系。而影像“场景”则是创造剧场“现场”的重要媒介基础。影像场景和观众的现场性体验形成了一种“媒介化”的剧场。因此,对于作为形成剧场在场基础的影像“场景”的媒介属性与功能,则成为我们理解影像和创设剧场的关键所在。

(二)影像场景的“物性”显现

由于影像剧场的“在场”依赖观者具身可感的体验,而这种体验正基于剧场媒介的显形。如阿尔托所说,既然“剧场性”需具有“具身性”特质,“剧场性”指向了一种“在场”,那将意味着“在场性”也具有“具身性”,这种具身性依托的是具有真实的“可感现场”与实在的“历史物性”。

在影像剧场的“物性”问题上,德国戏剧学者汉斯-蒂斯·雷曼曾说:“剧场审美过程与非审美的‘真实物质性是密不可分的,就如文学文本的审美对象必然包含纸张和打印机油墨的物质性一样。”[8]124雷曼也认为:“戏剧剧场”的主要目的就是为大众制造一种真实的剧场幻觉。[8]30传统的古典戏剧就是追求剧场表演的逼真性,甚至舞台制作和表演地点都要求与现实生活保持一致,追求客观真实也是忠实于柏拉图的真理观念所在。因此,在关于影像场景的制造与选择上,多数导演更倾向于实景拍摄,因为实景涉及到一定的历史真实性。[9]83有导演甚至认为,只有在实景中找不到的场景,影像师才会选择棚内布景,棚内布景可以幻想,可以改造,那都是因为我们没办法在现实中找到它们。[9]84从某种程度上说,真实场景有助于复制现场,创设情境再现。所以在许多影片中,演员所在的场景和道具配置都是历史真实的物件,甚至有些编剧导演为此经过长期考证。如《水门事件》为了再现《华盛顿邮报》办公室的气氛,除了在音效上极力仿造出报社的各种声响外,甚至在整个布景内,散满由真正的报社取得的废纸。[3]137

在1987年由贝纳尔多·贝托鲁奇执导的电影《末代皇帝》中,影片的取景地就在北京故宫,并得到了中国政府的支持,影片中真实的历史场地再加上优良的电影制作,使得该影片享有国际盛誉。法国导演萨特卡·圭特瑞(Sacha Guitry)认为,背景和道具的真实性十分重要,甚至可以帮助演员更好地完成拍摄。例如,他在其《欲望》影片的拍摄中,就要求助理找出一只真水晶做成的花瓶。这使影像场景担任了观者触碰历史的契机,而“真实场景”成为还原历史,引发观众“在场”的最佳物质媒介。

因此,从影片的真实性上来说,重在利用数字技术引发新鲜感官刺激的虚拟科幻电影,在真实场景的营造上就有所逊色,因为从某种程度上说,影像的再现方式就是场所的再现,镜头如同人的眼睛般记录了真实的瞬间,而这种记录本身也成为制造影像剧场的在场性基础。因此,有西方学者指出,“现场直播”相对于电影来说,其优势正是提供了“现场性”,因为现场直播所带来的剧场体验是创设现场与真实感的可靠来源。[2]现场被影像场景进行了复制并被搬到大屏幕,从某种程度上说,影像场景等同于历史现场,影像的“直播”和“实景”则为我们创造了“历史在场”与“历史存在”的可能,因为一方面来源于现场信任,一方面则提供了历史的物性真实。从某种程度上说,相对于数字“虚拟背景”, 影像“实景”或许更能向观者还原一种“真实性”与“物质性”的体验。

关于影像场景的物质真实性与现场体验,可以聯系本雅明的“本真性”概念进一步说明。本雅明认为“本真性”乃是一种仪式感的在场,是复制品无可替代的,历史真迹具有光辉的“灵韵”,历史真迹的“在场”使其具有不可替代性和唯一性。[10]从这一层面而言,真实场景自带的仪式感与历史性特质是棚内布景和虚拟背景所无法比拟的。但值得注意的是,影像场景从根本上说还是依托屏幕和机器生产而来,它是经过“复制”后的场景再现,从这一层面来说,即便是真实的影像场景其实也并不符合本雅明的“本真性”概念,因为场景媒介的物质化方式实际上是机器和屏幕,并且,影片的“历史真实”由于涉及权威,话题相对严肃,这也对电影拍摄增加了许多难度。由于电影本身的大众商业属性,使其完全地成为“电影考古”或“影像考古”,似乎不太可能,这也成为当下影视拍摄的一大难题。[就如电影《末代皇帝》一样,影片在历史考据方面相对薄弱。末代恭亲王爱新觉罗·毓嶦甚至指出,溥仪根本不会跳舞,也从来没开过舞会,在伪康德元年,长春根本没有盖过同德殿,影片还是从西方人的视角来进行拍摄的,许多方面有悖史实。特别是中国古典戏剧中更是借演员的肢体表演来使观者产生对场景空间的假想感。所以,影片《欲望》中的花瓶材质是否为真实水晶涉及到一个权威确认的问题,这也是场面调度中所面临的一个棘手现象。[9]86而影像场景作为重要的剧场媒介,其构建剧场的“在场”根本究竟在哪里?

三、真实与在场:当代影像场景的剧场构建

(一)创设剧场的情境真实

美国媒介学者马克·汉森认为:影像艺术是基于一种情动身体的具身化艺术,[11]影像艺术具有“具身性”的特质。[虽然在传播媒介上,承载绘画的媒介是纸张或油墨,记录影像内容的媒介是相机,电影和绘画都可以依靠一种物质传播媒介,但在艺术语言的本身表现上,具象真实的“人与环境”和人概括出的“抽象线条”明显不同,这是电影戏剧和绘画在艺术语言和艺术媒材上的根本差异。影像艺术与其他艺术门类不同,影像是基于人表演的艺术,以展示“人”和“世界”的关系为核心,作为真实可感的人与客观世界,使得影像也必须符合“情境真实”。电影和戏剧的创作意图就在于使观众产生“真实”感,不论剧情是真实或虚拟,也不管情节是否连贯,影像呈现的情境最终都指向了一种“真实”。并且,这种“真实”不只是一种情绪传达或单纯地引发观者的某种怜悯,而是使观看者产生真实可靠的“情境”,即一种对身体体验的感知和认同。

如电影《黑客帝国》和《头号玩家》等借助于高科技的视听效果,使观众正如剧中的角色一样难以区分真实情境和虚拟情境,于是产生了富有生气的戏剧冲突,这种冲突就是一种具身化。[7]所以,影像在其艺术语言上与表现抽象线条的绘画不同,人和世界本身就是一种具象的真实,人的肢体语言和世界的发展规律是可被人具体辨认的,影像重在传达身体本身的感知与体验。其中,影像“场景”是承载人与事件的重要要素,也是构成影像“情境真实”的关键所在。

当代影像场景理论家认为,影视作品中的场景布置是为营造人物的所处空间环境所展开的,合理的“场景”布置能够清晰地展示剧中人物与周围环境的关系,揭示人物特殊的心理活动并引发观众深刻的情感体验,引发剧场的“在场”真实。在此,“场景”成为贯穿故事情节的情感主线,“场景”也是连结人物时空关系的重要记忆因素,“场景”具备了深刻的精神隐喻。在当代的影像作品中,反复出现的“场景”总是留给人无尽的情感空间。如在张艺谋1980年代拍摄的电影《红高粱》中,“高粱地”和“乡土情怀”紧紧联系在一起,也成为一代人难以忘却的场所记忆。这种例子在当代的许多影片中都有出现,尤其在中国的许多情感怀旧主题电影中,大多会采取某一固定的场所并对其赋予文化隐喻。如《廊桥遗梦》和《山楂树之恋》中的“桥”和“山楂树”都成为了一种象征和记忆的特殊地点,为人物事件赋予了一种精神寄托。正如美国汉学家宇文所安认为:“场景”是回忆得以藏身的地方,在“场景”的下面,找得到盘错纠缠的根节。[12]

特别是数字影像及人工智能的出现,使人和机器之间得以聚合,影像与机器将人推向了更广的思考深渊。不论是仿生机器人,还是逼真的三维特效,机器与人之间依然产生着巨大沟壑,从根本上说,影像仍是虚构的再现。西方剧场理论的转向和媒介场景理论的进一步发展,为大众提供了一种深度思考:影像的“在场”并非既定的“现场”和“实时地点”,而是需冲破媒介的边框,将观者从自我的观看禁锢中解放,使人和影像成为一种得以共相建构的剧场结构,构建一种开放式的文化时空和媒介剧场。

(二)公共开放的媒介剧场

法国当代哲学家让-吕克·南希曾指出影像场景的“再创制”和“再展演”的动态属性。[13]在德国戏剧家布莱希特看来,影像的目的或功能也并非是完全再现现实,而是一种表演的超越,一种赋予现实意义的功能,[14]这种超越可以使我们对生活的理解更加清晰,从而指向一种情感的真实。因此,我们不应该将影像场景仅视为一种空的空间,而更应将其视为一种历史行动或往昔轨迹的再现,影像场景所提供的根本价值乃是现场体验对媒介本身的技术超越。可以说,影像艺术的“场景”力在对一种“历史在场性”的情感创建——即包括剧场所处的整个文化空间。过于关注观者遭遇或经历的实际环境,用近乎拟真的幻觉剧场并不能通向一种人类的共情和超越,也并不能通往真实和信念,只有唤醒一种再现的缺席主体,才能实现永恒的自我创造的连续和完整的在场性。[15]

比如影像中所谓的真实场景也可以是人们后期“移植”出来的。电影《红高粱》中的高粱地就是剧组的后期种植,而非原本就有;电影《暖春》中的乡村小镇也不过是取自中国乡村景观中的一处,都不是真正的历史地点。为何观者依然会对此产生某种深刻的情境感知和历史记忆呢?这正是由于情感与在场的“可塑性”:观众对于地点的理解与认同,正是在一种社会群体的共同交流与感知中被催生出来的,观众同时也可以对这种被民族文化建构下的场所保持长久的情感记忆,并能够从中加以自我的情感体验,整个过程正是一种生命动态化的情感想象。这里,观众是否真的在真实历史中“在场”并不重要了,而能够时刻能动地对影像中的场所展开对话,则是影像“场所”构成象征剧场的重要契机。所以,阿尔托认为:(影像)剧场将真正的生命演出聚集于此,那是运动中被激发的真实生命质感。[6]208这也如同雷曼所说:影像剧场中发展着一种以自身为代价、行走于结构感知和感官真实之间的感知形式。[8]125影像中的“场景”为观者提供了这种真实感知的方式,它使观众从影像之内走向影像之外,并与观者共同搭建起一处记忆与想象的感知空间,时刻邀请观者的在场。

从观众的观看立场来说,真实的场景虽然并非还原历史,但依然能够引起人的场所认同,因为真实熟悉的地点往往能够引发人的特殊记忆与回忆,也最能唤起人的情感空间。古罗马哲学家西塞罗说:在地点里居住的回忆力量是巨大的。若说图像和地点是记忆术的砖石,图像是用来把某些知识内容赋予强烈情感、加强记忆的,而地点是被用来整理其顺序以及方便这些知识被重新找到的。虽然地点之中并不拥有内在的记忆,但是它们对文化回忆的建构却有着重要的意义。[8]344

因此,对于影像“场景”的“真实”,就有了多种拓展的可能——它在影像、观众和历史之间,创建了互通有无的时空记忆与文化空间。形成了一种开放性的媒介剧场。正像国内有戏剧导演认为的那样,剧场的“在场性”并非单纯的“在那儿”,也并非幻象,而是有能力冲破既有的感与言的框架,将可感与可说、已知与未知的矛盾带到新的境地,这种境地就是直接面对感性材料本身的“异质性”问题,[7]戏剧的张力就来源于对物质世界的内在理解与情感运作。所以,对于影像中的“场所”,我们并非只是强迫式地使自我“在场”,而是引发观众对场所、地点的多种想象。“场景”邀请观众在场,但观众的体验显现出一种独特的剧场意义:观众与观众之间“看”的碰撞,在不同的交流与集体想象间构建出“场所”情感的真实之岛,这或许正是影像的展示意义所在。

结 语

在当代影像剧场中,“场景”成为人们连结现实和感知真实的重要媒介,具有现场性与历史物性功能的影像场景,使影像剧场的“在场”成为可能。虽然影像场景归根结底还是机器中的复现,但基于身体感知的当代影像仍然可以创建情境真实,因为影像场景呈现的核心是人与世界、人与历史的关系再现。[当代影像其实就是以“戏剧”为中心的艺术,影像的核心就在于演员的身体表演。表演者的身体本身就是艺术媒介,影像艺术就是以“戏剧表演”为中心的艺术。即便影像是借助摄像机器对身体进行复现,但表演者也不可能是纯粹的工具或静态的线条,因为他是具有能动感知的人。

在此,“场景”可以看作是引发人们“在场性”思考的重要契机,即形成了“场景”的媒介剧场。并且,场景并非既定的空间,在大众沟通有无的间隙中,使其通往一种开放的时空共享剧场。因此,在当代诸多的影像传播与剧场表演中,对于生成剧场“在场”的媒介也作为一种文化建构力量内在于我们的感知体验中。影像场景如何“在场”于观者的体验中、以及影像场景应以一种怎样的感知形态与实践模式出现,也成为后现代剧场研究中的重要价值命题之一。

参考文献:

[1] 胡立德.《芙蓉镇》拍摄札记[J].大众电影,1986(09).

[2] 李茜.“现场性”与“媒介化”:媒介时代的剧场[J].文艺理论研究,2020(04):162-170.

[3] 汤普森.电影艺术:形式与风格[M].彭吉象,等,译.北京:北京联合出版公司,2015.

[4] 董明来.符号与在场性:胡塞尔与海德格尔的分歧[J].中外文化与文论,2011(01):166-175.

[5] 赵剑.电影离开影院多远还能叫电影?——论具身认知视域中的电影与观影[J].文藝研究,2014(07):103-111.

[6] 安托南·阿尔托.残酷戏剧:戏剧及其重影[M].北京:中国戏剧出版社,2006.

[7] 汤拥华.何谓剧场性:一种元理论的考察——与王音洁《复象与镜象——当代剧场与影像创作的流动图景》对话[J].文艺研究,2021(12):143-154.

[8] 汉斯-蒂斯·雷曼.后戏剧剧场[M].李亦男,译.北京:北京大学出版社,2010.

[9] 克劳德·夏布罗尔.如何拍电影——夏布罗导演札记[M].北京:北京联合出版公司,2017.

[10] Walter Benjamin. The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility[M]. Hampshire: Belknap Press,2008: 25.

[11] Mark Hansen. New Philosophy for New Media[M]. Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2004:102.

[12] Stephen Owen. Remembrances: The Experience of the Past in Classical Chinese Literature [M]. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press,1986:7.

[13] Jean-Luc Nancy. Being Singular Plural[M]. Stanford: Stanford University Press, 2000:66-67.

[14] 罗兰·巴特.文艺批评文集[M].怀宇,译.北京:中国人民大学出版社,2010:97.

[15] 迈克尔·弗雷德.专注性与剧场性:狄德罗时代的绘画与观众[M].张晓剑,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2019:113.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)

Reality and Presence: On Contemporary Scenes as the Media to Construct the “Media Theater”

WANG Tianle, LV Rui/

School of Art, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510275,China

Abstract:The contemporary scenes, which focus on conveying the physical perceptions and emotional experiences, require the creation of a realistic scene in the theater, and the “scene” is an important medium for displaying the situational contexts and generating the experiences. Based on the research of representing contemporary scenes with theories of the scene and theater, this essay analyzes the internal relationship between scenes and the presentation of the theater. Then, it interprets how the contemporary scenes function as the “live” and “historically material” media and it further points out that this kind of scenes do not refer to the real scene, rather it is an open “media theater” that goes beyond the boundaries of the media itself from the perspective of “realness”, covering both the real and the virtual scenes. Between the image, the audience and the history, there is a time-space memory and cultural space that can communicate with each other. Therefore, the “scene” that combines “situational reality” and “public openness” can make it possible for the “presence” of the video theater under audiences overall perceptions and their mutual collisions.

Key words:image; scene; media; reality; presence

收稿日期:2023-01-10

作者簡介:

王天乐, 中山大学艺术学院助理教授,研究方向:艺术理论、艺术史、视觉文化。

吕 睿, 中山大学艺术学院硕士研究生,研究方向:电影创作理论。