大单元教学视域下高中历史课程思政审思

2023-05-30张志安江舟孙熠洋

张志安 江舟 孙熠洋

【摘 要】大单元教学视域下高中历史课程思政的开展,要从明晰课程目标、整合课程内容、优化育人方法、完善评价机制等方面协同发力。以高中历史课培育家国情怀为例,高中历史教师要坚持伦理思维,理解家国情怀;注重内容整合,融入家国情怀;强化价值辨析,升华家国情怀;完善评价体系,砥砺家国情怀,促进学生在历史大单元学习过程中提升富有质感的家国情怀素养,彰显历史学科课程思政育人功能。

【关键词】大单元教学;课程思政;高中历史课;家国情怀

【作者简介】1.张志安,江苏省连云港高级中学(江苏连云港,222047)教师,一级教师;2.江舟,扬州大学(江苏扬州,225009)马克思主义学院讲师、法学博士、在站博士后,;3.孙熠洋,江苏师范大学(江苏徐州,221000)马克思主义学院硕士研究生。

本文系江苏省连云港市教育科学“十四五”规划“新时代教育评价改革”专项课题“高中生‘四史’学习表现性评价研究”(PJ/2021/05/017)的研究成果。

相对于自然单元教学,大单元教学将目标、内容、实施与评价贯通起来,赋予学科内板块之间以及不同学科板块间有意义的联结,能够形成互补式、互证式、呼应式的“完整”学习事件,促进学习者跨情境迁移能力的提升。在全面推进课程思政建设的当下,增强思政课程与其他学科课程的沟通互联,充分挖掘各学科课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,发挥各学科课程的思想政治教育功能,探索协同育人的跨学科大单元教学,是落实立德树人根本任务、构建“大思政”育人格局的务实举措。本文以高中历史课培育家国情怀为例,基于伦理思维、整合思维、辩证思维等科学思维,从明晰课程目标、整合课程内容、优化育人方法、完善评价机制等方面,反思大单元视域下高中历史课程思政的实施要义,以期为高中生在历史学习过程中提升富有质感的家国情怀素养提供镜鉴。

一、坚持伦理思维,理解家国情怀

作为课程发展的DNA,核心素养为培养时代新人勾勒出“蓝图”。有别于工具理性的“关键技能”观念对人的预设,核心素养的中国话语体系以“必备品格”为内核,重视情感的调节、社会主义价值观的引领,旨在通过技术理性与传统德性有机融合,实现主体人的道德创造性之提升。中国学生发展核心素养框架坚持“伦理本位”,重视道德创造性,为培育学科核心素养提供价值支撑与价值引导,使各学科核心素养具有发展品德的功能,是课程思政建设的基本遵循。故而,大单元教学要求教师基于中国学生发展核心素养的道德意蕴,坚持伦理思维,对学科核心素养进行道德检视,深入領会其中所彰显的伦理价值,使教学目标充分彰显立德树人的价值追求。

家国情怀是高中历史学科核心素养体系中伦理“光环”最为耀眼的构成要素。对家国情怀的理解要运用伦理思维,结合思政学科政治认同核心素养的意涵,深入领会其所承载的核心价值理念。《孟子》有言:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”“个人—家庭—社会—国家—天下”的社会价值逻辑,形成了中华民族家国同构、家国一体的组织特征,孕育了华夏儿女“修身、齐家、治国、平天下”的思维方式和崇尚孝悌、爱国如家、克己奉公、和衷共济的民族品格。依据《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》,家国情怀作为政治认同学科核心素养的主要表现之一,指的是学生对家庭有深厚的情感,热爱家乡,热爱伟大祖国,热爱中华民族,自觉铸牢中华民族共同体意识,具有以实现中华民族伟大复兴为己任的使命感。当然,家国情怀并非狭隘的民族主义和国家主义,而是一种具有天下为公、世界大同理念的博大胸怀。由此可见,家国情怀内蕴着家国一体、中华民族共同体、人类命运共同体等价值理念,有助于高中生在历史经验交织的当下,探寻中华民族过去为什么成功以及未来怎样才能成功的精神密码,增强对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感,肩负起起为国家强盛、民族自强和人类社会进步而竭诚奋斗的时代重任。

二、注重内容整合,融入家国情怀

大概念(big idea)又被译作大观念,是对个别的事实和技能赋予意义和链接之概念、主题、问题,具有“少而精”的特点,能够生发出一种适应更大范围和更高层次问题情境的广泛迁移力。以大概念为纽带的大单元教学能够将各种知识交互整合,汇聚为一个强有力的有机整体,使得核心素养得以“炼制”出来。大单元教学视域下的课程思政建设要树立整合取向的知识观,从学科核心素养中凝练出价值引领性、包容性强的大概念,并以大概念为“聚合器”,形成铸魂育人有深度、横纵贯通有层级的知识谱系,使教学更具价值性、结构性和完整性,实现课程内容的新跨越。所以,高中历史课可以基于家国情怀的意涵,立足大概念,依据《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》“对教科书的顺序、结构进行适当的调整,将教学内容进行有跨度、有深度的重新整合”的相关要求,注重相关内容与思想政治课程相关内容的整合,合乎逻辑、恰如其分地融入家国情怀。

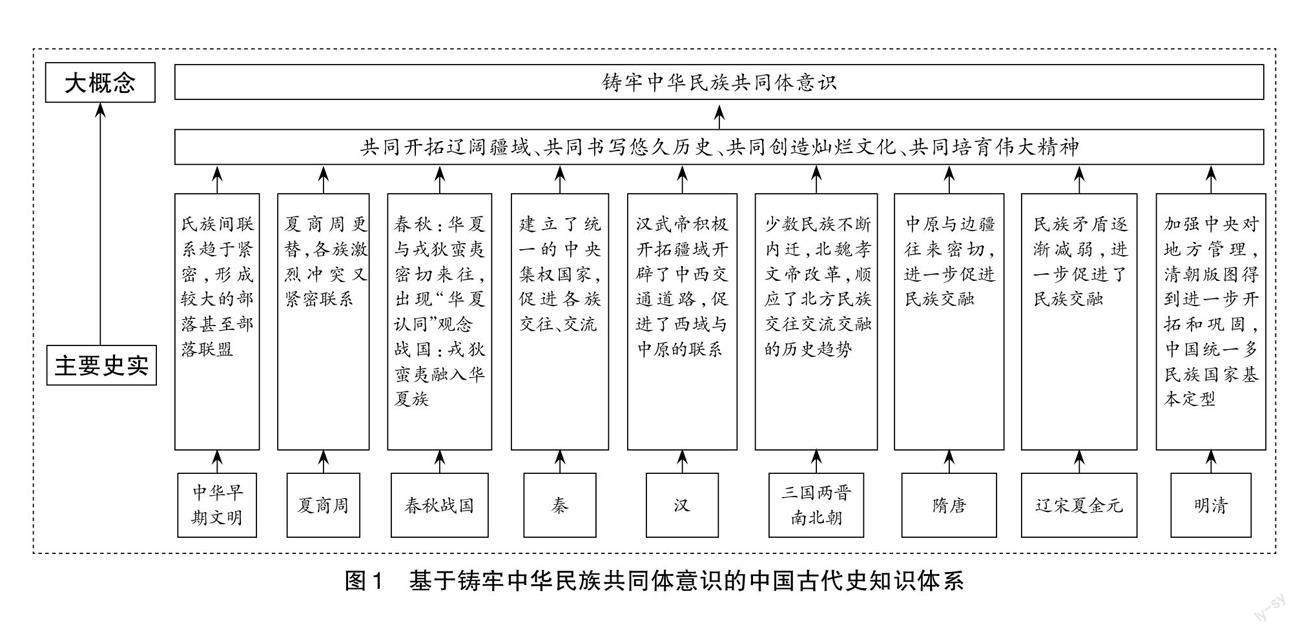

例如,在2019年全国民族团结进步表彰大会上,习近平总书记提出了“四个共同”的重要思想,即我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的;我们悠久的历史是各民族共同书写的;我们灿烂的文化是各民族共同创造的;我们伟大的精神是各民族共同培育的。“四个共同”重要思想基于中国历史脉络,为铸牢中华民族共同体意识提供了历史基础和文化底蕴,是新时代爱国主义教育的重要遵循。基于此,针对必修《中外历史纲要》(上)中国古代史的教学,历史教师首先要研读《新时代爱国主义教育实施纲要》、历史以及思政学科教材等相关内容,深入理解“四个共同”重要思想的背景、内涵、价值及其与铸牢中华民族共同体意识的关联。更为重要的是,历史教师要基于“四个共同”重要思想、中华民族共同体意识作为大概念,将分散在《中外历史纲要》(上)各个单元的中国古代史内容进行整合,系统梳理“四个共同”重要思想所涉及的相关史实,并发挥大概念的迁移功能,进行学科知识的网状建构(如下图1),引导学生从变化与延续、继承与发展、原因与结果等角度,深入领会中国古代史所承载的要铸牢中华民族共同体意识之价值导向,促进学生在历史学习中强化对中华民族的认同感并形成正确的民族观。

三、强化价值辨析,升华家国情怀

华东师范大学钟启泉教授指出,建构性、自控性的学习是沉浸在社会文化语脉中才得以“情境”地理解的。诚然,选择符合单元特征的情境类型和学习方式,进行情境活动设计,引导学生探究优质问题,创造性地完成任务是大单元教学的实施要求。大单元教学视域下的课程思政建设要依据上述实施要求,引导学生步入真实的学科情境,了解、感受、体会当事人所面临的价值冲突,并通过亲历自主辨识、分析的过程,澄清谬误,明辨是非,真正实现有效的价值引领。因此,高中历史培育家国情怀的实践要坚持情境创设与问题驱动相结合,让学生直面历史、丰富体验、分析比较,能够在唯物史观的指导下,基于历史和伦理思维,增强透过现象看本质的能力,并作出正确的价值判断和价值选择,从而升华家国情怀。

例如,在必修《中外历史纲要》(上)“中国共产党成立与新民主主义革命兴起”的教学过程中,教师首先播放了热播电视剧《觉醒年代》中关于陈延年的相关片段,创设情境:为了国家和民众献身的陈延年没有成家的打算,还为自己制定了六不:不照相,不看戏,不闲游,不上食馆,不讲穿着,不做私交。而后,教师抛出问题,并提供《中国共产党历史》等相关史料,引导学生就陈延年的抉择是否有意义进行展开讨论。一面是青春应有的朝气,一面是严苛冷冰的自律,学生直面“两种合理性的冲撞”,通过史料研习,进行深度思辨。为了加深学生对这一问题的认识,教师带领学生重温《觉醒年代》中李大钊送陈独秀去上海途中震撼人心的场景:在天津海河边,难民聚集在“违章搭建”的地窨子(窝棚)里,苟延残喘地活着……如此一来,学生置身于那个国运飘摇、民不聊生的动荡年代,对陈延年破釜沉舟的决心、近乎严苛的自律、舍小家为大家的献身精神产生了合理性体认,有助于学生更好地理顺中国共产党成立的相关重要史实、更深刻地认识中国共产党诞生的历史必然性。最后,师生饱含深情地诵读“献身就是我随时愿意为国家牺牲自己,想要实现这样的理想,没有别的路可以选”“革命者光明磊落,视死如归,只有站着死,决不下跪”等陳延年的经典语录,再一次实现了共情。当然,强化价值辨析的课程思政活动还需要联通“学校小课堂”与“社会大课堂”,通过开展博物馆研学、走访“老兵”等跨学科社会实践活动,让思政、历史、地理等学科教师都参与进来,引导学生在交互性更强的场域中柔化学科知识,提高接触社会、对话沟通、深度思考、解决问题的能力,生发出更为深厚而持久的家国情怀。

四、完善评价体系,砥砺家国情怀

以往的教学评价环节侧重对显性知识评价,对隐性能力的评价有欠缺;重视对学习结果评价,忽视对学习过程的评价。大单元教学模式下的教学评价要基于核心素养目标,注重对学段、模块或主题、单元和课的评价目标进行整体设计,体现阶段性和进阶性,并且引入多元化的评价主体。这对课程思政的教学评价带来了重要启示:同时通过丰富评价维度、注重将表现性评价与结果性评价相结合、多元主体参与评价等举措,完善评价体系,充分发挥评价的检测、诊断、激励、引导、调解、反馈功能,既促进学生核心价值观、关键能力和必备品格的协同提升,又推动教师课程思政教学水平的稳步提高。

高中课历史培育家国情怀大单元教学的评价要基于家国一体、中华民族共同体、人类命运共同体等课程思政大概念,在了解学生思想认识的基础上,依据历史学科核心素养水平,科学制定评价量表,评估学生在参与活动过程中家国情怀素养水平是否实现进阶,应用知识和思维方法参与社会性议题和解决问题能力是否得以提升,以及在活动终期形成的问题解决路径图、调研报告等可视化成果的含金量。并且,要积极采用自我反思、同伴互评、教师评语、家长评价等多元方式,及时、准确地通过合适渠道向学生反馈某些评价的结果信息,推进全员育人、全程育人、全方位育人,促进学生能够从历史的角度关心国家的命运,树立正确的历史观、国家观、民族观、文化观,砥砺家国情怀。

【参考文献】

[1]杨威,汪萍.课程思政的“形”与“质”[J].马克思主义与现实,2021(2):195—202.

[2]钟启泉,崔允漷.核心素养研究[M].上海:华东师范大学出版社,2018

[3]高德胜.追求更有道德意蕴的核心素养[J].西北师大学报 (社会科学版),2021(1):95—107.

[4]刘余莉,聂菲璘.家国情怀的精神境界与历史文化内涵[J].甘肃社会科学版),2021(5):152-159.

[5]教育部.义务教育道德与法治课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[6]李学书.指向核心素养的课程整合[M].福州:福建教育出版社,2018.

[7]李松林.整合性:核心素养的知识特性与生成路径[J].教育科学研究,2020(6):13—17.

[8]钟启泉.核心素养十讲[M].福州:福建教育出版社,2018.